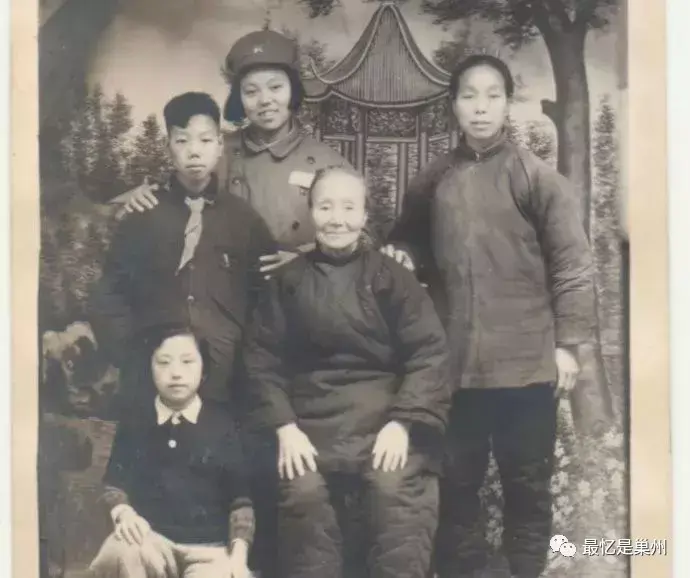

1953年,作者在烔炀镇上小照像馆,与奶奶、妈妈、弟弟、表妹合影

一、启程

第一天,2018年10月19日

我在多年前就想回老家看看,回老家給妈妈上个坟,因年老 体衰总没行成。随着人越来越老,思念妈妈时间越来越多,妈妈一生太可怜,没完没了的受苦难,没过过一天好日子就离开人世。她去世才四十七周岁,于是我幻想着妈妈活到我这年纪她就会享三十多年福。

妈妈从小就挨打受骂,全身伤痕累累,因而她每年夏秋在劳动过度时,那一身外伤疤都得发炎,内伤使她咳喘。但吃几付中药也就好转,往部队写信告知犯病或好转,都是姑姑给我信中所说,我也倍感相信。我除了想法寄点钱(部队是供给制,战士只有几块钱),也不能回家看看,只有以姑姑的信为主。妈妈是舍不得花几毛钱请人写信的,再说姑姑虽然自私,但她和妈妈一起长大,还曾多次救过妈妈,虽然她每救一次都记帐。于是我对姑姑的信深信不疑。然而,这最后一次,我错了。错信了姑姑,她总说我妈妈是老毛病,吃几付药就会好……

妈妈过早的走了,我无法弥补了,无法弥补了。

我很年青时就失眠,因我失去等待多年的婚姻后,就开始失眠。失眠时,夜深人静时就会胡思乱想:如果姑姑和我讲实话,我及时回家给妈妈看病,她就不会这麽早死,我拿了工薪就可把妈妈接到我的住处。处长和主任都说过,“你改工薪可把你妈妈接来,你妈妈受苦太多,部队可以特批。”如果我嫁给那几个追我的领导其中一个,我也会弄到假期早回家,有钱回家给妈妈及时看病,妈妈就不会早死;如果我不参军,在当地工作,就会及时给妈妈看病……没那麽多如果了,一切都无法挽回了。妈妈的坟迁移后,我一直没去拜望过。

几天前听女儿说她要到合肥开会,女婿要利用周日回去看生病的父亲。我小心翼翼说想回老家给妈妈上坟。女儿一口答应,当即给我买机票,他们机票早买了,再给我们买,和她同机票只有一张了,只好买了一张头等仓。老伴还没到过我的老家,一同去。

出了机场,已是晚上七点多,网上定的包车开过来,把我们拉到办手续处,办好后,女婿开车。弄得一个多小时,住进宾馆。洗洗脸就睡了,又是失眠,吃了粒佳乐定才睡去。

二、我童年的家

第二天,2018年10月20日

一早吃了宾馆自助餐就上路。从合肥经撮镇、桥头集,就到烔炀河。一小时就到我妹妹家门口,可是这条路在修高架,很难走,很颠簸。妹妹杵着拐棍站在路口,女儿车内一眼就看出来,说:“那不是二姨吗。”我说不是,都三四十年不见认不出了。老伴也说是。下车我一看正是。上坡到她家,女儿一看车可开上去,就把车开到离她家近处。她家还是上世纪五十年代铁路分给的两间房子,加上自己就地盖的一大间,又把厨房加宽,俩老住的算很宽敞。后门对的池塘,死水,有味,但已满塘长了革命草及浮萍,臭味也就小了。塘边种些菜,还不错。

火车改道了,原来在她家宿舍北,现在在南面。原来铁路离镇上有一大段距离,没人家,现在都盖了房子,修了马路,曲里拐弯。说烔炀河大变样,也就老街外,老街都破烂不堪。对外不能叫烔炀古镇了,谁旅游来看破房子。有网友说,进老镇,小心瓦片打了头。

妹妹随我们车一起去后李村,她也多年没去给母亲上坟了,路虽不远,八十多岁人走起来也不方便。我还没注意,车就到了大徐村,西河桥、小徐村哪里去了?我看不到过去影子了。大徐村门头向东,和我在网上看到图片、我想象的方向差九十度,因为那条路我经常走的,是直通洪家疃的。门头改了,路线也改了。过了大徐村,从红家村边插进一条很不错的水泥路,也没了大坡,就开进后李村,弟弟站在路口。

车直开到老私塾先生家门口下车。我认出来了,说这房子门墙换了新,方向没动,这原来是“腊狗”家(我不知他学名)。弟弟说是。

腊狗祖父是村了最老的私塾先生,是我叔叔、姑姑的先生。在我小时候,他就瞎了眼,不教书了。但他还每天坐在门口之乎也者念着,还摇头晃脑。

我们走过,我看到围墙了,我的家到了。进了园门,怎麽园子小了很多一棵树也没有?我记得原这园四周都是树,东面是桂花树,杨树,南面是两棵离得很近似乎缠在一起的槐树和桐子树, 奶奶说这叫怀抱子,还说将来用它为我打嫁妆。西面是两棵香椿树,很高大,每到吃香椿季节,祖父就拿着带钩子竹竿,钩香椿炒鸡蛋吃。抬头看,盖了个二层楼房。二层楼房是利用天井下方一走廊为中再占天井和前园部分地盖成的。

我的祖父

走进楼下中间房,算是个堂屋,中间一张老方桌,四周放了四个长板凳,进门处一张矮坐椅,双腿已不能走的弟妹坐在上面。 我走过小了一半的天井进入老屋堂屋,它除了板墙漆掉来很多,显得很旧外,还是老样子。靠西墙放了一张旧方桌,墙壁上上下分放着祖父,妈妈,还有弟弟的岳母照片。祖父照片上还有字,但那里边民国等字不是他像片上的,看来是他五十多岁在芜湖照的。

堂屋前面格子门,和后面屏风没有了,水磨石地上全是泥。我不太满意的对弟弟说:“祖父在时这地抹得像大理石,现在看不出原来面目了。你们就不能抹一下?”老伴嫌我多嘴,我是老大,怎麽不能说。

我又走进后院,院子也小了。原来加了后门头,院内还种了两畦菜。我记得这后院东北墙根下有一棵樱桃树,当樱桃成熟时,我就站到板凳上摘樱桃。离樱桃树不远靠东墙是棵槡树,我经常吃槡果时都把嘴吃乌了。祖父母卧室的窗外,西墙边是一棵白桃树,白桃又白又大,两个窗下又是祖父栽的几种花:一边是勺药,各色菊花,一边是龙爪,玉簪……这一切都是祖父亲手栽种的,那几畦菜是奶奶种的。

我回到堂屋,推开东正房,那红通通一房家具没有了,放些乱七八糟农具。阁板没了,是被弟弟卸下卖掉了……

七十多年过去了,亲人走了,一切面貌全非,是啊,我都到了快走的时候了。

姐弟三人在老屋妈妈遗像前合影,右边是我,左边的妹妹八十二岁,中间是弟弟七十九岁

三、上坟

我们出发去祭奠妈妈。说车可开到墓地付近,我上车抱起一大包有白黄菊花,女儿开车,大侄女急忙拿了把镰刀。我奇怪问:“你拿把镰刀干什麽”?她说:“荒草太多,太深,不割进不去”。难道节日弟弟不去上坟?才有这麽多荒草?不必说了,上车。啊,原来上街的小路变成水泥大路,路的两边全是塃凉深草,看到荒草倒地的小路,我们下车而行。亏大侄女带了镰刀,一路割着乱藤,还说开黄花的有毒。我边走边向左边即南面看去,原来那里是个小冲,都是优良的水稻田,如今看不到冲了,地平整了,但荒凉了。说承包人要栽树。树栽在哪?看不见。脚下荒草厚厚的,我不觉想起妈妈少年为割不到草被奶奶打,罚饿都快折磨死。那时外面有点枯草,荒草早被人用筢子或锄头耙锄完了,如今这些荒草没人要,生活是提高了。

好不容易经过几个像样坟地,就走到一大片有半人多高荒草地。弟弟扒开草丛,可以看到几个小土丘,大小就像一个个大铁锅扣在地上的水泥包。他说:“到了,这就是祖父母合葬坟”。啊!这就是他二十年前信中要花三千块做的二合一的坟?我双手扶着拐棍跪下说:“爹爹(巢湖人叫祖父),我下辈子还帮你打钱纸,奶奶下辈子我还给你焐脚”。再往前两步,弟弟又扒开一片深荒草说:“这就是妈妈的坟”。还没走到坟前的妹妹就跪倒叫着妈妈,而我也不知不觉地没扶拐棍就一下跪倒,我大声哭叫:“妈妈,妈妈,我那时是个兵,没能在你身边尽孝啊,我对不起你啊,妈妈,妈妈”。大侄女和女儿拉我,女儿用手帕为我擦着鼻涕、眼泪说:“妈妈,你有心脏病,不能这麽激动伤心”。

车开回村,下车时我们顺村边往前走走。我认出这东边原来是人称大少奶奶家大园子,原来园内有几棵果树,桃树、李树、杏树、石榴树,每当果子成熟时,我总跟着小爹爹或姑奶奶们到院内来吃果子。院南头有一大间草房,免费给一孤老头住,这老头在村辈份高,我叫他三太太,但全村人背后都叫他“黑老头”。他在草屋里备了一张大方桌,几条长板凳,一张竹椅,一个炉子,两只壶,几个有盖茶杯,再买些糖果、茶叶,就开起了小茶馆。茶馆生意够老头生活,他还帮大少奶奶看着园子,秋冬全园落叶,死树枝或果树剪枝,就够他烧的,他还可在园内种点菜。我祖父晚上睡不着,就上他小茶馆坐坐,和他聊天。祖父和他年龄差不多,祖父叫他三叔,他叫祖父大侄子,祖父给了他棺材本,他一直感恩。现在果树没了,全盖了房子。错落不整,但房子盖得看来漂亮,走到南门口,门口场小了不少,也是被房子占了。

村子人不多,走出来几个老太婆,弟弟介绍这是哪家孙媳妇,那是哪家孙媳妇。好几个我都说出,“思玉太太家孙媳妇还比我大一辈呢。”“你是泽春家孙媳妇,你们不是祖传做爆仗的?”大家哈哈大笑,说我记性好。老伴也跟着在村里走了走,我们村是平整的,不像他四川的村子房子在高低不平,坡上坡下的。我奇怪全村没见到一只狗、一只鸡,也没见有猪圈,看来“鸡犬之声相闻”听不见了,也许我行程匆匆没见到。

11点了,我们告辞。我电话里说过,他们都七十多岁,弟妹还坐在轮椅上,就不麻烦他们。只几分钟,我们回到烔炀镇,妹妹把妹夫叫过来,我们在饭店吃饭。四菜一汤份量很足,我们才吃了三分之一,其他让妹妹打包带走。我以为这顿饭没几百拿不下来,但女儿告诉我只花了一百五十多,我真想不到这么便宜。

四、改道回合肥

在妹妹家,我们谈到我参军走后,败家子父亲还在作祟。祖父成份好长时间才被批下来——中农,那些想分浮财的人才死心。但在这之前,有村干部就拿走祖父一只大皮箱和我妈妈弹棉花坐椅……说实话,还没得到思想教育的农民是很自私的。我们的妈妈,成份是最早定的贫农。

我们姐妹还有很多话要说,已是下午一点多了,老伴显得很累,他是每天中午要睡一个多小时起来。我看他问:“你是不是要睡一会。”看看妹妹没表示,我突然想起,我八十六,老伴九十五。自古以来是“八十不留宿,九十不留餐”。我就叫起程,女儿还莫明其妙。听说烔黄路好走,再次经过大徐村那个街门头,及通向后李村的公路,好在还有导航,直开向合肥。路标指向黄麓师范,我说拐进去看一眼。女儿把车拐进经师院门口按导航指示走,谁知又拐到师院门口,门关了。它的四周在盖高楼,边上有路标指中庙是十一公里,怕老伴支持不了,算了。一路上畅行无阻,还经过一段巢湖大道,还看到有几个看台。

三点多回到合肥宾馆,老伴睡了一个多小时,恢复精神就去看看生病的亲家,在那吃了晚饭。合肥高楼林立,马路宽敞,晚上灯光比不上青岛前海沿及上海黄埔江两岸,但也顶得上青岛市北、北京朝阳。

六十八年前,我们二十四名同学由县团委一名干部领着,乘火车到合肥,没有什麽交通工具,下车步行到文艺干校,没什麽高楼。在一个大礼堂里,男生睡台下,女生睡台上及化妆室里。出去吃饭、看电影,也是步行。分配时,我校二十四名同学中十名分到空军,十名分到海军,空军、海军搬到别处等待起程。分在海军的二哥哥(盛铭)及杨义荣,回到原处来向我告别。我们走时是乘闷罐子车,经芜湖到南京花了整整一天。而今我从青岛乘飞机到合肥仅用一个来小时。城市变化、交通变化太大,再过五十年,出行也许乘个人的直升飞机了。不过那时我已看不到了,如能活到那一天,我就开着直升机回来。

穿深色衣服的是我妹夫,原是烔炀火车站站长,虚岁87。戴眼镜的是我老伴,95岁。

最忆是巢州

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777