昨天博士后基金网站公布了第73批面上资助拟资助人员名单公示通知,根据统计随着博士后数量的大幅增加,博士后面上基金的资助比率一直呈下降趋势。根据数据统计,从2020年开始,博士后基金面上资助比率已经下降到16%-18%,2022年博士后进站人数已经达5.9万人,接近6万人,而每年两个批次的博士后面上资助名额总计只有8000左右。大家可以计算下比率数据,可想而知。同样,博士招生人数也在快速增长,2022年博士招生人数为13.9万人,而2016年,我国博士招生人数为7.73万人,2017年,我国的博士招生人数为8.39万人,短短6年间,我国的博士招生人数已经接近翻一倍。

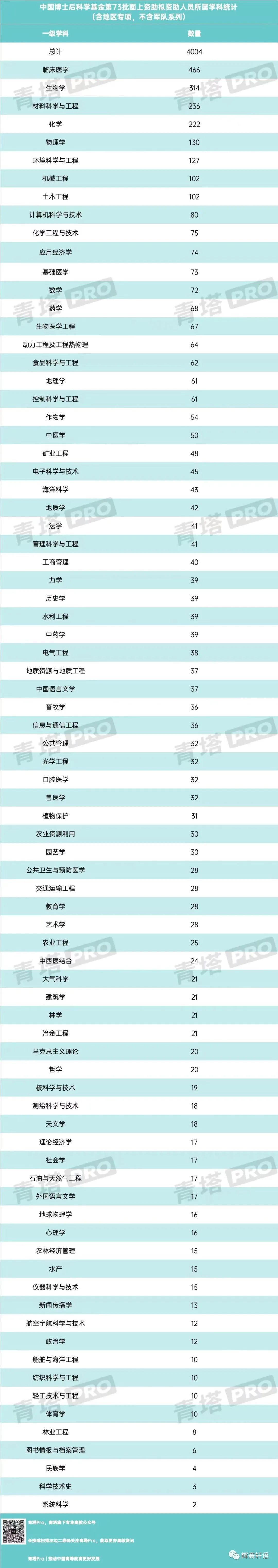

一、博士后基金面上资助分学科统计

根据青塔公众号,2023年中国博士后科学基金第73批面上资助拟资助人员所属学科统计数据,历史学资助数量为39项,哲学资助数量为20项,科学技术史资助数量为3项,资助比率其实相差不多,主要取决于该学科的申报人数。科学技术史学科为第054组,今年上半年第73批面上总共申报了17项,资助名次为前3名,资助比率为17.6%。科学技术史学科资助数量排在倒数第二,这跟申报人数有关系,可知这个学科的体量之小,全国有科技史相关的博士后流动站并不多,而且其他的学科同样可以申报科技史学科。

二、科学技术史学科博士后第73批面上拟资助人员名单信息

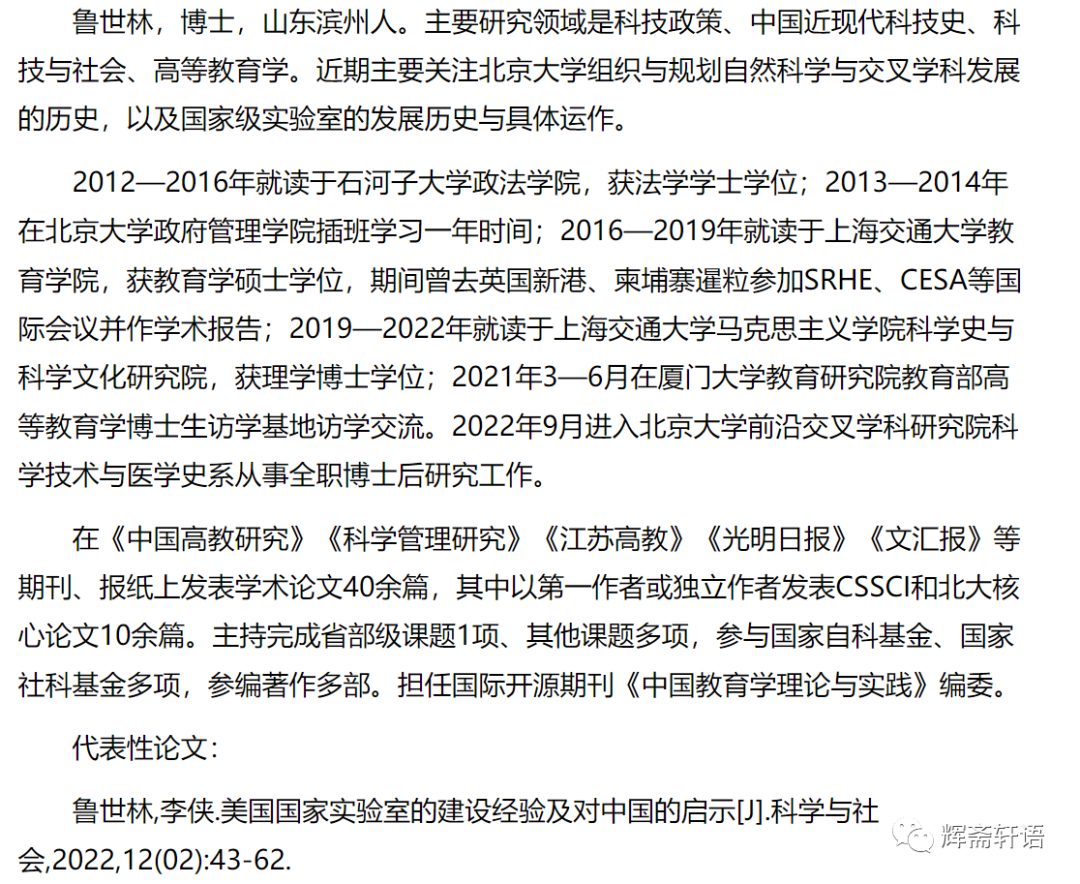

科学技术史学科博士后第73批面上拟资助人员名单总共有3人,他们分别是北京大学的鲁世林博士、北京科技大学的付迎春博士以及复旦大学的胡毅捷博士,鲁世林博士毕业于上海交通大学科学史与科学文化研究院,博士师从研究院院长李侠教授,研究领域主要为科技政策;付迎春博士毕业于北京科技大学,主要做科技考古基金分,研究方向为东周秦汉的髹漆材料与工艺方向;胡毅捷博士毕业于北京大学考古文博学院,现在复旦大学科技考古研究院从事相关研究,从今年的三位获得拟资助的人员名单研究方向来看,科技政策和近现代科技史共计1人,科技考古相关2人。而且北京大学的考古学和北京科技大学的科技史都是“双一流”建设学科。三人的详细情况见下面。

(1)鲁世林博士简介

(2)付迎春博士简介

(3)胡毅捷博士简介

三、博士后基金面上评审指标及内容分析

博士后基金面上评审指标总共有3项,分别是学术绩效、创新能力和研究基础及条件保障,三项的分值分别为30分、60分和10分。因为按照百分比,取总分值排名确定资助人数,因此,前两项所占比重至关重要。也就是前期的学术科研成果及创新能力。

虽然科学技术史学科的资助比率可能比某些学科高1-2个百分点,但是由于总人数只有3-4名,其实获得资助的概率还是蛮低的,如果前期科研成果较少,选题的方向创新性又没有竞争力的话,再遇到两三个强劲对手,基本只能败北,还好,一年有两次机会基金分,中奖的下次不可以申报了,只能寄希望下次碰运气了,当然,最重要的还是积累实力。

其实,不可忽视的还有一个重要因素,就是跟所在学科的评审专家有关。因为打分的毕竟是评审专家吧,哪个学校做的哪个方向以及研究的相关题目对于大多数专家是心知肚明的,因此,你所在博士单位的评审专家话语权在某种程度上也是一种加分助力,当然这只是外在因素,内在因素还是个人的研究创新能力和前期研究成果积累。

博士后的性质确实是从博士生向高校科研人员或者教师过渡的一个阶段,博士后群体里面有相当不少科研实力强劲的选手,这是因为高校里面有一类师资博士后,这类人员已经符合相应高校的教师资格,或者说已经提前拿到所在高校教职的入场券,但是所在高校为了拿到更多的资金经费,会选择让这部分人做师资博士后。一方面可以以讲师的身份上课,另一方面还可以通过申请经费或者配套经费开展相关的科研研究工作。

知己知彼方能百战不殆,分析科技史学科博士后面上资助相关信息,希望能够为后续申请者提供相关帮助,积累科研成果,提升选题的创新性,剩下的就只能交给运气了。