安史之乱后,朝廷猜忌大将,宦官李辅国、程元振、鱼朝恩等继典禁兵。德宗即位之初,以武臣、宦官为致乱之阶,对其颇有遏制。在出奔奉天、兴元的艰难日子里,李怀光、乔琳、李忠臣等文武大臣相继投靠朱泚,独宦官窦文场、霍仙鸣等始终忠心耿耿,追随左右。德宗在兴元,不顾陆贽劝谏,让宦官与扈从武将共同享有“元从奉天定难功臣”之号,已经流露出把军权再度交给宦官的意图。因此,在神策、神威逐渐“六军化”的同时,宦官集团对两军的监掌也在进行。

神策军是一支内外兼顾的军队,客观上需要一人能兼管内外事务,这一人选,德宗认为唯有经历生死患难的宦官才能胜任。神策左右护军中尉就是在这种认知背景下诞生的。

《新唐书》卷二〇七《霍仙鸣传》:

窦文场、霍仙鸣者,始并隶东宫,事德宗,未有名。自鱼朝恩死,宦人不复典兵,帝以禁卫尽委白志贞,志贞多纳富人金补军,止收其庸而身不在军。及泾师乱,帝召近卫,无一人至者,惟文场等率宦官及亲王左右从。至奉天,帝逐志贞,并左右军付文场主之。兴元初,诏监神策左厢兵马,以王希迁监右。而马有麟为左神策军大将军,军额由此始。帝自山南还,两军复完,而帝忌宿将难制,故诏文场、仙鸣分总之。

《通鉴》卷二三一作:“(兴元元年)十月戊辰,以文场监神策军左厢兵马使,王希迁监右厢兵马使,始令宦官分典禁旅。”《旧唐书·德宗纪》与之同,《新唐书》谓左右厢置于兴元初“帝自山南还”之前,与史实稍有出入。《新唐书》谓窦文场、霍仙鸣“未有名”,也与事实不符。窦文场为鱼朝恩旧属,已小有名气,仆固怀恩之叛,窦文场监神策将李忠诚于绛州讨平仆固玚,王希迁监王景岑部于万泉生擒敌将姚良[63]。窦文场、王希迁皆宦官晓军事者,德宗重新起用此二人典军,意即忌惮宿将,强化对神策军的直接控制。贞元三年(787)王希迁率兵捕李广弘乱党,贞元五年又以右街功德使身份主持修撰《新翻大乘理趣六波罗密经疏》。《新唐书》谓德宗返京后诏文场、仙鸣分统禁兵也不准确,霍仙鸣实为王希迁的后任。

在奉天时,军国之事德宗悉委浑瑊,兴元元年(784)浑瑊自梁州分兵北出,复以令狐建为行在都知兵马使。都知兵马使本有武将充任,宦官实居勾监之职。《新唐书》谓“并左右军付文场主之”,应指窦文场代为勾监扈从禁军。至兴元元年十月,神策军分置左右厢,窦、王二人分监左右军。贞元初,左右神策军正由藩镇体制向六军化转变。比附六军例,神策大将军、神策将军应主本军军务。神策将军与勾监左右军的宦官在权力上存有不可调和的矛盾。

《册府》卷一三四《帝王部·念功门》:

(贞元)三年十一月癸亥,以神策军大将军莫仁擢为左骁卫上将军。丁卯,以河东兵马使兼御史大夫张元芝为神策军大将军。己巳,诏:“奉天定难功臣、左神策将军兼御史大夫武陵郡王孟日华于洪州安置,仍赐绢百匹,充家□路粮,至彼委本道都团练使给十人衣粮,以时存问。”初仁擢出官,日华自谓代之,既授张元芝,日华忿于众,曰:“吾于国有功,且久次当迁,今以大将军授元芝,吾宁贬黜不能事也。朝廷用人失序,何以致理。”大诟拂衣而出。监军窦文场大怒,列状请诛。帝念其功,故但黜谪之。

孟日华争神策大将军之职被窦文场奏贬,此事至少说明两个问题:其一,神策大将军在贞元初仍握有神策军实权。其二,窦文场等名为勾监,却能列状请诛大将军,权势已在大将军之上。窦文场尚需以勾监之名奏请德宗裁决,贞元八年(792),左神策大将军柏良器再次被窦文场奏贬,军权被直接剥夺。《李文公集》卷一三《柏良器神道碑》:

(贞元)八年迁大将军,士卒之在市贩者悉挥斥去,募勇者代之,故为所监者不悦。明年,公之故人有犯禁宿于望仙门者,卫使奏言,遂转右领军卫大将军,所监者乃用其衙将魏循代为将军,自是军中之政不复在于将军矣。

《通鉴》卷二三四亦载其事,并云“自是宦官始专军政”。“军中之政不复在于将军”的直接后果是神策军大将军、将军步六军将军后尘,不带“知军事”亦不典兵,成为表示荣誉秩禄的虚官。这也是神策军“六军化”的必然表现。

神策大将军、神威大将军权柄相继被宦官所夺,但是窦文场等仍然名为勾监,宦官典军名位不顺,贞元十二年(796),朝廷正式在左右神策设护军中尉,在神威军置中护军,宦官典兵在典章制度上获得合法依据。《新唐书》卷五〇《兵志》:

(贞元)十二年,以监句当左神策军、左监门卫大将军、知内侍省事窦文场为左神策军护军中尉,监句当右神策军、右监门卫将军、知内侍省事霍仙鸣为右神策军护军中尉,监右神威军使、内侍兼内谒者监张尚进为右神威军中护军,监左神威军使、内侍兼内谒者监焦希望为左神威军中护军。护军中尉、中护军皆古官,帝既以禁卫假宦官,又以此宠之。

霍仙鸣、窦文场、张尚进皆为元从奉天定难功臣,焦希望为德宗居东宫时旧臣,此四人皆德宗亲信宦官。李怀光之叛后德宗颇忌宿将,重回宦官典兵的老路。但是绝非肃、代时期的简单重复,而是建立在神策军、神威军“六军化”的基础上。肃、代时期军权由鱼朝恩等权宦独断,而德宗时神策、神威按六军模式各自分成两军,左右互相牵制,适应宿卫皇宫的要求。贞元十四年四月,左神策军护军中尉窦文场爵封为邠国公,食邑三千户,而右神策军实际奠基人王希迁早卒,首任中尉霍仙鸣资历尚浅,爵封仅为交城县开国公,食邑三百户。贞元十六年四月,第二任右军中尉第五守亮甚至连爵号都没有。左右两军自分置之始,地位便存有明显差距。

北门十军中,六军主要安置功勋节将,神策军规模太大,来源芜杂,最适合担当殿前宿卫的其实是有一定战斗力且与皇室关系亲密的射生军。射生军被德宗改组为左右神威军,在当时的诏敕中,排名往往在神策之前。德宗时神威军多扈从勋旧,尚可维持其地位,德宗崩后,这种状况旋即遭到破坏。《唐会要》卷七二“京城诸军”条:

其月(元和三年正月),罢左右神威军额,合为一军,号曰“天威军”。至八年,废天威军,以其骑士分属左右神策卫。穆宗尝欲简选武士,复立此军,以为心腹。谋于宰臣,裴度以为不便,遂止。

元和二年,兴元元从功臣、右神威军中护军张尚进病死,次年正月神威军被压缩为一军,很可能与张尚进的病死有密切关系。神威军并为一军,军队由左右军改称左右厢,军事长官由两员降为一员,名号由含有尊崇意味的神威中护军变为普通的天威军使。两军并为一军,反映的是神策军两军中尉对神威中护军的压制,即便如此,仍不被放过,元和八年,天威军复被神策军直接兼并。《唐代墓志汇编》开成〇三三《陈士栋墓志》云“及天威并于神策,以右厢隶属西军……乃元和九年矣”,与《唐会要》相差一年。天威军并入神策,其殿前宿卫之职也为神策军继承。天威军(原射生军)的消失是神策军两军中尉权势膨胀的产物。元和末宪宗遇弑后,穆宗对左右神策心怀畏惧,试图复置天威军,取代神策军殿前宿卫之职。时禁军已与宦官合为一体,复置天威军与神策军没有什么本质差别,还会引起神策军的骚动,在裴度的反对下未能实施。

神策、神威两军最初皆为藩镇体系,旧有的军事长官神策都知兵马使和射生军使都是没有品秩的使职差遣,宦官势力比较容易渗入,最后两军合为一军。相对而言,六军体系中六军大将军、将军为有品秩的职事官,宦官扩张势力阻力较大。左右三军辟仗使直至元和末才完成对六军将军的控制。

《唐会要》卷七二“京城诸军”条:

(元和)十三年四月,内出印六[二]纽,赐左、右三军辟仗使,旧制,内官为六军辟仗使,监视刑赏,奏察违谬,犹外征方镇之监军使,初不置印。于时,监军使张奉国、李文悦,尝见工徒出入官衙,虑外患初息,禁中营缮或多,因白宰相,冀以论谏,宰臣裴度遂谏之。上怒奉国等不自陈,而外议禁中事,绝其朝请。数月,纳度之谏,释之。遂授奉国鸿胪卿,文悦左威卫大将军,充威远军使。龙武军既阙帅,由是命辟仗使主军,印异于事。其军之佐吏,或抗言以论,或移疾请告,于是特赐辟仗使印,俾专事焉。

张奉国,平李琦乱时立功于徐州;李文悦,高崇文讨刘辟时以兵三千归国。元和中二人分为右龙武统军、大将军。二人皆非宦官,《唐会要》谓其监军使,误。左右辟仗使主军政后,六军大将军、将军失权,宦官集团完成了对北门十军的全面控制。

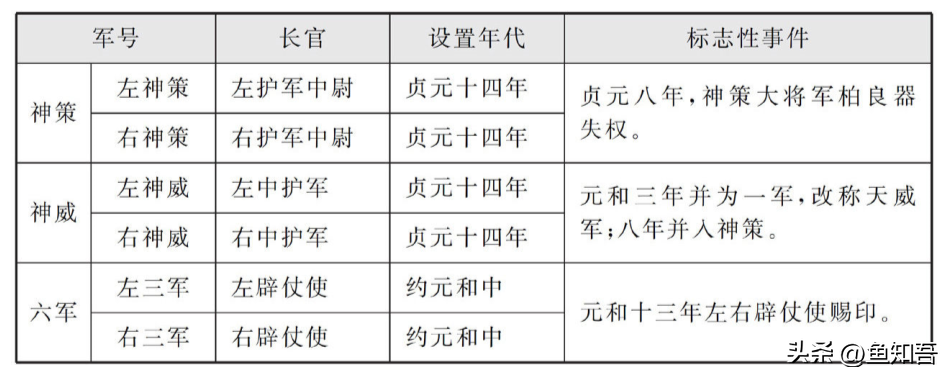

宦官控制北门禁军简表

贞元年间以神策军为主体的北衙禁卫体系的重建,有两条基本发展趋向,一是神策、神威逐渐“六军化”;二是宦官向北门十军渗透,攘夺禁军将军的指挥权。神威、神策的“六军化”,左右两军互相牵制,适应宿卫需要。宦官典军则强化了皇权对禁军的直接控制。

肃、代时期宦官未能深入禁军内部,除去宦官势力,诛一鱼朝恩即可。贞元后两军中尉、中尉副使、都判官等皆由宦官充任,宦官已深入神策军肺腑,二者浑然一体。《旧唐书》卷一八四《宦官传》云“自贞元之后,威权日炽,兰锜将臣,率皆子蓄”,《新唐书》卷二〇七《刘贞亮传》称“贞元末,宦人领兵,服顺者益重”,《通鉴》卷二六三司马光亦称唐代宦官之祸“成于德宗,极于昭宗”。宦官典兵之制的确立是中晚唐一个具有标志性的政治事件。其后,宦官集团相继控制了六军等北门禁军,促成宦官政治的产生。

作为宦官典兵之制的始作俑者,德宗时常遭到后世史家抨击,被称为“唐室造祸之主”。事实上,德宗也有不便明言的政治苦衷。贞元初,射生将军韩钦绪等勾引妖僧李广弘,谋乱禁中。神策将军孟华被大将军诬奏谋反,右龙武将军李廷玉被部曲诬告潜通吐蕃。贞元中柏良器妻族饮醉夜宿禁内。德宗屡经播迁,疑忌典兵宿将,诸军大将军、将军的表现不能令其放心,相比之下,宦官无疑更容易取得信赖。还有一点也比较重要,神策军后来的发展其实不尽符合德宗本意。

在德宗的政治设计中,始终扈从左右的射生军(神威军)是最为亲信的禁军,比神策军更为亲近。神威军与神策军,类似于之前的内射生与衙前射生,存在内外有别的军事分工。德宗一直在不遗余力地扶植神威军,意在使其与神策相互制衡。但是宪宗元和中,神策军吞并天(神)威军,获得宿卫宫禁的权力,自此把权势扩及内廷,这就背离了德宗的初衷,为日后宦官操纵废立、欺凌皇权埋下祸根。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777