——“臣要是死了,勇卫营如果没了,那大明恐怕也就要亡了”

前身

作为一个皇权高度集中的王朝,明朝自建立之初,其军制中便有一支直属皇帝,拱卫京师的禁卫之师——亲军上直二十六卫。(由洪武皇帝朱元璋仿唐宋等前朝制度设上十二卫,永乐帝朱棣增设十卫,明宣宗宣德皇帝增设四卫,合计二十六卫组成)

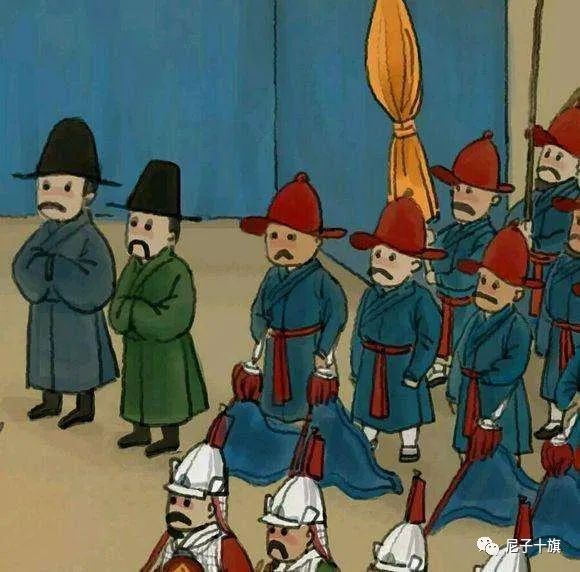

早期各方面配置均堪称豪华的大明禁军

但在一代“战神”明英宗的一顿操作下,终酿成土木堡之巨变,昔日显赫的禁军几乎损失殆尽。后来,京师禁军虽然慢慢得到重建恢复,但盛况不在,隶属于御马监的腾骧左、右卫,武骧左、右卫四卫和重建的三大营逐渐成为京军实际上的主力。在这种情况下,四卫受到了明廷的空前重视,【……选天下卫所官军年力精壮者及虏中走回男子,收作勇士,常数千人,俱属御马监。】

最强瓦剌“留学生”明英宗

到后来景泰时期,明廷取腾骧四卫中最优质的兵源,组建了四卫营和勇士营,在实际上将后者打造成京师的武力担当。其中,勇士营的地位在四卫营之上。

建军

但随着时间的流逝,和山河日下的明王朝一样,四卫营也难逃腐化衰弱的命运。到崇祯皇帝即位时,更是深感国运内忧外患之艰难,京师却无可用之兵。遂决定重建一支可堪乱世的禁军。于是,他任命亲信的大太监曹化淳为长官,在原四卫营基础上加以重整训练,明军最后的禁卫军由此诞生,在某种程度上,这支部队无愧于它的名字——勇卫营。

以“大明天下无敌”为己任的崇祯皇帝

值得一提的是,尽管在诸多影视文学创作中,明朝宦官多为擅权乱政的大恶人,但曹化淳确是一位颇为才干且对崇祯非常忠诚的内官。他不仅将勇卫营扩编训练成一支一万两千多人的精锐宿卫之军,更慧眼识才地启用了孙应元、黄得功、周遇吉等一批优秀的武将,大大提升了这支新生军队的战斗力。

影视剧中大明宦官的刻板印象

小试牛刀

崇祯九年七月,满清军队经由宣府、大同再一次入塞寇边,京畿地区烽烟再起,刚完成整训勇卫营便也由此迎来了第一次严峻的考验,尽管是第一场战斗,但在孙应元和黄得功的指挥下,他们很好地协同其他明军部队积极参与保卫京师的一系列行动,孙应元和周遇吉所部随张凤翼在阻击入掠后金军的血战中作战英勇,受到了皇帝的嘉奖,孙应元也凭此功晋为副总兵。

大明最后的禁卫之师—勇卫营

南征北讨

北边的警讯才刚刚平息,中原民变的烽火已再度汹汹。崇祯十年(1637年),河南的起义军趁着上一年明廷把注意力集中在北方之际迅速坐大,如暴风雨般炽炽横行,一时间明廷震动。可纵然是情势危急,崇祯皇帝竟一时间也打不定注意,何人可担此重任。在这种情况下,孙应元、黄得功、周遇吉深感皇帝的知遇之恩,遂主动请缨出师平息民乱。崇祯帝对此颇为感动,亲自为他们设宴状行。

“明年,河南贼炽,应元、得功慷慨请行。帝壮之。发卒万人……”

就这样,孙应元和黄得功带着以勇卫营为主力的万余兵力从京师急赴河南。难能可贵的是,一向以军机败坏而著称的明末官兵中,勇卫营成为一股清流,他们在行军途中不犯秋毫,军纪肃然,展现出了禁卫御林之师应有的气概。

“……监以中官刘元斌、卢九德,戒毋扰民。诸将奉命,军行肃然……”

在之后的战斗中,在孙应元、黄得功、周遇吉等人的指挥下,勇卫营几乎以猛虎下山之势,一扫之前河南当地明军的颓势,先是在郑州、密县大破起义军,斩首一千七百余。【……十二月大破贼郑州,再破之密县,先后斩首千七百……】随后,乘胜追击的勇卫营奋勇争先,先后在舞阳、光山、固始三破起义军,斩首二千九百余。四日三捷,捷报频传,满朝欢喜。起义军眼见在河南已难以立足,便迅速流寇式地向江北转移。带着为皇帝除敌务尽的决心,勇卫营的监军太监刘元斌和卢九德迅速率部分兵力进驻颍州,以防凤陵有失,同时秘密派孙应元和黄得功率精锐骑兵急行军以截击起义军,最终在方家集再次大破起义军。在起义军败退途中,勇卫营又先后在新野和遂平痛击前者,堪为一把平叛利刃。

勇卫营逐渐成长为皇帝手中的平叛利刃

勇卫营骁勇强悍的战力极大地助力了熊文灿之后的“主扶”方针。不少起义军摄于孙应元和黄得功等人的威名,而选择接受了朝廷的招抚,张献忠、罗汝才、一丈青、小秦王、一条龙、惠登相、王光恩等部农民军各部先后就抚。

原本在勇卫营的坐镇下,被招抚的起义军各部并不敢轻举妄动。但崇祯十一年九月,后金军再次引兵进关入寇。十一月时,后金军已经逼近了景州。对此深感不安的崇祯皇帝遂急令自己的王牌勇卫营急赴德州防御,随后,后金军与勇卫营黄得功部激战于吴桥,此战后世记载不详,但据说黄得功以勇卫营一营兵力(勇卫营四营,一营约三千人)在平原地带结阵硬刚了不仅有骑射更有红夷大炮的后金军(此时孔有德等明军叛将已将葡萄牙火炮的技术和操作人员带入后金一年多)而能不落下风,并在战后成建制的返回京师,其战力可见一斑。

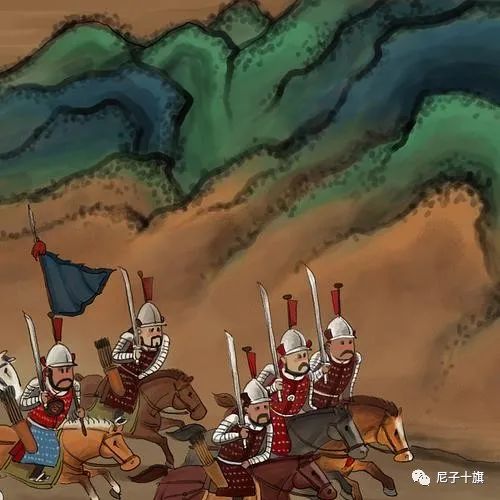

战力强悍的勇卫营几乎可说是崇祯皇帝的“救火队长”

崇祯十二年五月,被招抚的起义军张献忠、罗汝才复叛,崇祯皇帝遂令在京宿卫休整的勇卫营再次出征。当年八月,南下的勇卫营在河南淅川遭遇了正在此地复叛发难的农民军马光玉所部,孙应元、黄得功、周遇吉迅速率各部人马拉开架势,在淅川城外以雷霆之势将马玉光部击破,马玉光单骑出逃。

同年十二月,张献忠在兴安战败,欲逃至竹山、竹溪。为了执行督师杨嗣昌“四正”、“六隅”、“十面张网”的战略,勇卫营开始分兵驻守各要塞咽喉之地。周遇吉奉杨嗣昌的命令到达石花街、草店,刘元斌、孙应元所部则奉命戍荆门,护献陵。黄得功与卢九德所部则奉命对其他农民军势力进行清剿。

尽管分兵在一定程度上削弱了勇卫营的力量,但勇卫军各部仍爆发了强劲的战力。在崇祯十二年当年,周遇吉与孙应元等人合力在丰邑坪大败罗汝才。崇祯十三年(1640年),黄得功与监军内官卢九德在板石畈重创农民军,农民军中著名的革左五营兵投降。同年(崇祯十三年),周遇吉部又在寿张击败农民军李青山部,并奋起直追到东平,几乎全歼敌军。崇祯十四年(1641年),张献忠所部农民军攻破桐城,声势大振。已经升任总兵的黄得功无惧强敌,率勇卫营与刘良佐联兵在鲍家岭大败士气正盛张献忠,黄得功亲率精骑追击至潜山,抓获了闯世王马武和三鹞子王兴国,并将其处死。其中三鹞子王兴国不仅是张献忠的养子,还号称是农民军中最勇猛的将领。他的死令张献忠颇受震动。

号称“八大王”的张献忠

就在勇卫营和明军各部节节胜利之际,明军内部却又开始了互相倾轧,左良玉部甚至因为担心彻底剿灭张献忠会使自己“飞鸟尽,良弓藏”,而在后期消极作战。明军的懈怠与内耗给了张献忠喘息休养之机,后者也随即也“以走制敌”、“避实击虚”、的游击战术逐渐化被动为主动,不停积小胜为大胜,消耗明军的实力。勇卫营本就属于京军,兵源不像地方部队那样易于补充,损耗颇大,这无疑为之后的拉锯鏖战埋下了一抹阴霾。

常年在外作战的勇卫营难以及时补充优质兵源

死战报国

崇祯十五年(1642年),有着“荆楚第一功”之称的勇卫营名将孙应元率部于农民军血战于罗山,因孤军无援,壮烈阵亡。同年,北方大战再起,崇祯皇帝命勇卫营名将周遇吉取代许定国为山西总兵官。自此,昔日并肩作战所当者破的勇卫营三杰,孙应元已然殉国,而周遇吉和黄得功两个亲密战友也将在南北两个崩坏战场上天各一方,不知有缘再见否。那一年,面对战死同袍的、面对猝然的分离,面对日坏的战况,他们两个赳赳武人究竟是怀着何种的心情,历史上没有留下任何的记载。

或许从那一年之后,原本就在每次出战前就得喝几斗酒的黄得功“黄闯子”喝得更凶了,为战友、为自己,更为了这破败的日月山河。崇祯十五年,农民军攻陷庐江、凤阳两郡县,黄得功奉命率所部勇卫营在定远县镇守。当时,张献忠所部在英山县、太湖县之间活动,悍然第六次向桐城发动攻势,黄得功无惧农民军浩大的军势,亲率五千精骑奔驰阻击,两军在石牌遭遇,或许是带着要为战死同袍报仇的战意,或许是为了回报皇帝昔日的知遇之恩,或许是出于一位悍勇武将对乱世乱局的本能呐喊,策马冲锋的黄得功宛若战神下凡,竟令见惯大风大浪起起伏伏的老兵油子张献忠都顿时失去战意,不战而逃。黄得功在发疯似地追击中斩首六千。他甚至差一点就要将张献忠活捉,只可惜,就在两人近在咫尺之际,他的战马忽然跌倒,张献忠趁机逃脱。战后,黄得功释放了张献忠掳掠的百姓一万余人,让他们各回乡土,缴获的武器辎重等也都一一上报给朝廷。

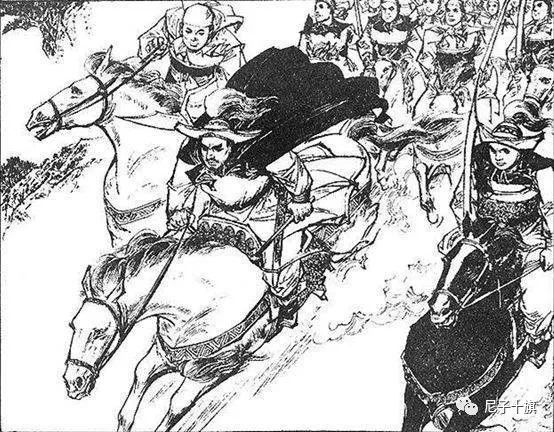

狭路相逢,勇者胜!

但黄得功和勇卫营在局部的胜利并无法改变明军在战略上的全面溃败。崇祯十七年(1644年),黄得功因讨伐平定叛将刘超之功,而被封为靖南伯。但同年,北上的周遇吉和他所率领的勇卫营官兵在宁武面对李自成大军围城,死战不降。然而面对农民军不计代价的攻势,孤城终破,城破后,周遇吉身先士卒继续指挥残余兵力与清军巷战,从战马上摔下来后又徒步奋战不止,在身中数箭力竭被擒后,仍破口大骂不愿屈服,愤怒的农民军将周遇吉悬吊于高竿之上乱箭射死杀,然后又将尸体肢解。周遇吉的夫人刘氏亦为巾帼女子,带领几十名妇女拒守公廨,登上屋顶向农民军放箭,最终全部被农民军放火烧死……

宁武破后,李自成再未遇到任何有力的抵抗,京畿附近数完明军,竟再无一人是男儿。闯军遂一路长驱直入攻破北京,崇祯皇帝在绝望中于煤山自缢身亡……

亲密战友壮烈殉国,昔日故主身死国灭,我们不知道那一晚,堪为“万人敌”的豪勇之将黄得功是否也不禁潸然……

“闯王”李自成

南明栋梁

虽然北天倾覆,但明廷势力至少在仍实际控制着南方的半壁江山大部。黄得功和他的勇卫营积极参与了拥立福王的行动,并亲自率军与马士英护送福王朱由崧入主南京,为弘光政权立下定策之功。

可弘光政权的拉胯程度甚至远逊于昔日赵构的南宋政权。对内无力约束军阀化的各镇将领,对外则毫无进取恢复之意。在此期间,黄得功和他的勇卫营大概是唯一没有军阀化的一支部队,虽然他与高杰部嫌隙摩擦不断,对史可法和朝廷的安排会有怨言,但却始终都能克服情绪听从朝廷的调度。

就在南明自我内耗而无所作为之际,清军主力已经重创了大顺军势力。并腾出手来要南下征服富庶的南方之地。就在清军兵祸将近之际,南明内部更是爆发了空前的内讧。以“真假太子案”为导火索,大军阀左良玉于顺治二年(1645年)三月二十三日从武昌起大兵,以清君侧之名,进军南京。震恐异常的弘光朝廷慌忙派唯一能指挥得动的黄得功所部前去阻击,大概黄得功和勇卫营的将士们也没有想到,在新朝下的第一次大战,敌人不是农民军,也不是清军,却是昔日的同僚……

弘光所赖,唯得功耳

四月初,左良玉病死于九江之上,其部下拥立其子左梦庚为军主,继续向南京进军。黄得功当机立断,兵分两路予以迎击,一路在灰河,一路在荻港,两路军都大获全胜。但左军终归是南明诸军中人数最为庞大的一部,这无疑是一场艰难血腥的战斗,身先士卒的百战名将黄得功也是身中三箭。忧不已的弘光朝廷听闻捷报后大喜过望,加封他为太傅,并派遣太监王肇基至军中慰劳。可除此之外,窘迫的弘光朝廷终是无法派不出一兵一卒来增援惨胜的黄得功与勇卫营。更晴天霹雳的是,未能取胜的左梦庚在进退无方之际,竟然脸都不要地率二十万大军直接投降了清军。

就在左军暂时退却之际,清军的铁骑也趁南明内讧之际大举南下。更为令人唏嘘的是,原本驻军寿州的刘良佐部三万余人不仅对死守扬州的史可法见死不救,还一箭不发直接投降了清军。

对此尚不知情的黄得功正收军于芜湖,准备依托长江天险来拱卫南京。

就在得功极力整军备战之时,军营里竟来了一位大人物——南明弘光帝。得功看着眼前披头散发狼狈不堪的皇上,在极度惊讶中明白恐怕大势已去。得功立即跪下痛声说到:“陛下您若死守京师,以片纸召集臣,臣等必誓死效力,而今陛下为何听信小人谗言,抛弃国家至此,这军营死生之地,臣如何守护陛下周全啊!”

臣等正欲死战,陛下何故先怯?

(“陛下死守京城,以片纸招臣,臣犹可率士卒以得一当,奈何听奸人之言,轻弃社稷乎?今进退失据,臣营单薄,何以处陛下?”)

福王连忙扶起得功,流着泪说:“除卿之外,朕无处所依啊,京师已于十五日沦陷。”

得功闻言,看着身边勇卫营的老部下,想起了已经殉国的战友孙应元、周遇吉,想起煤山自缢的崇祯皇帝,想起扬州宁死不屈的史阁部……不禁眼含热泪旋即跪倒再拜:“臣愿为陛下以死效命!”

由于南明其他诸镇的全面的或崩溃或投降,尤其是在叛将刘良佐尽心尽力的带路下,多铎带着清军很快在荻港追上了福王和黄得功与朱由崧一行,黄得功为保护福王也被迫在此地与清军决战。多铎以叛将刘良佐所部为炮灰先锋,想消耗一波对手的兵力,但他无疑低估了得功手下王牌勇卫营的实力,刘良佐所部不一会便被”擒斩过半”。急忙下场的满清八旗军也未能在激战中捞得半点好处。就在两军激战正酣之际,一名立功心切的满洲兵摸上了黄得功的主舰,蓄满力狠狠朝得功的臂膀上砍了一刀,吃痛的得功后退了几步,随即以天生武者的惊人勇力用另一只手结果了那满洲兵。两军在这一天的血战也以此事为分界而告一段落,受伤的得功在勇卫营亲卫的掩护下有序指挥各部明军后退,清军这面也因损失颇大而未敢深入追击。

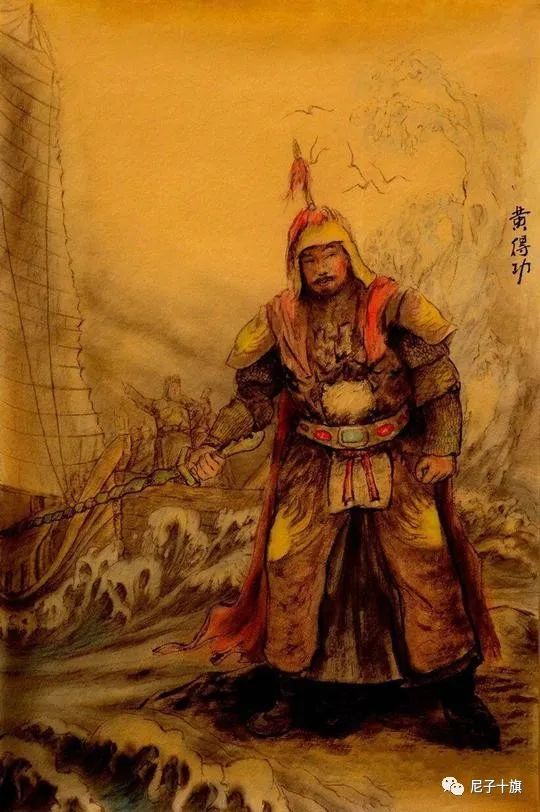

铁鞭战神—黄得功

尽管前一日的伤口很深,得功第二日仍振作精神,在一艘小船上镇定部署麾下各部。但由于受伤的缘故,得功没有整装披挂,只穿着粗布便服,这在箭矢横飞的战场无眼之地无疑是极其危险的。

就在得功部署完毕准备全军迎击时,忽然听到对面船上有人在大声招呼明军投降。得功驱船靠近,越听越觉得那声音有些熟悉,定睛一看竟然是昔日颇有交情的刘良佐总兵,(黄得功曾率勇卫营与刘良佐联兵在鲍家岭大败士气正盛张献忠,有旧交)暴脾气的黄得功气得破口大骂——“你竟然会投降啊!”,这一骂是痛快了,却也暴露了自个儿的位置,话音未落,一支冷箭呼啸而来,不偏不倚正中得功咽喉偏左处,一时间血如泉涌,得功知道大势去了,身为习惯杀戮的无双武者,他知道被射穿要害意味着什么,故而他选择拔下那支该死的冷箭,然后刺喉自尽,在他倒地的弥留时刻,他想到了,也看到了,其他明军各部已纷纷如飞鸟兽散般溃退,唯有那些勇卫营的老兄弟们还誓死护卫在他周围,一如多年以前,但这一次,再没有什么转机了……

最后的勇卫营将士淹没在清军的铁甲洪流中

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777