人民来信 · 寻找运河独家记忆

拱墅区委宣传部、区融媒体中心联合人民日报共同推出“人民来信·寻找运河独家记忆”活动,拱墅发布微信公众号开设“人民来信”专栏,倾听大家的运河故事。

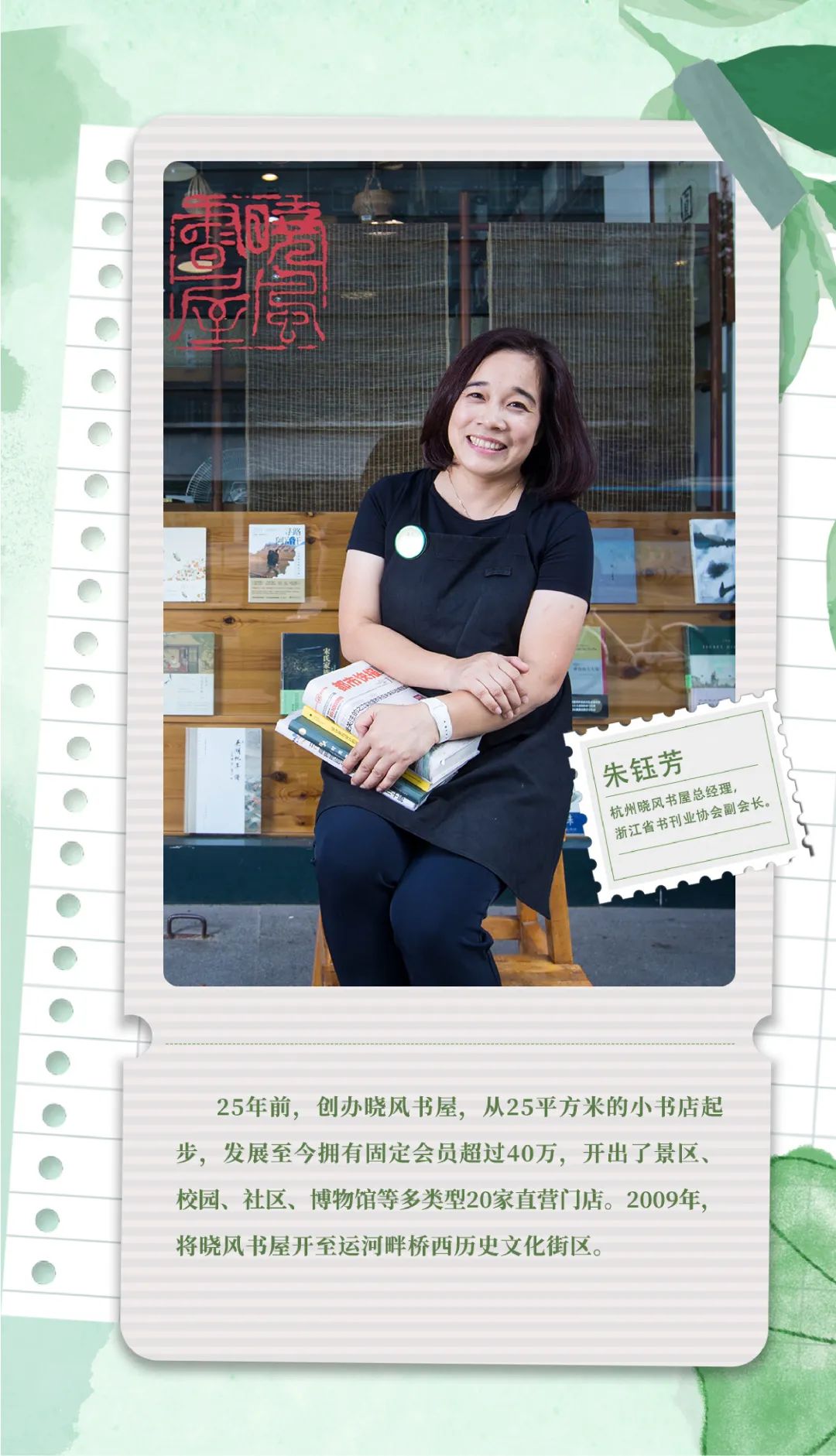

第一期,我们收到了杭州晓风书屋总经理朱钰芳的来信,让我们一起跟随她的脚步,走进杭州人的书房——晓风书屋,重温拱墅人的运河记忆!

点击亲启

运河畔的来信

见字如面!

一水连千古,文脉润两岸。一条大运河,流淌千年,成就了无数的传奇,杭州人爱运河,不仅是因为它为城市带来了勃勃生机,更是因为它的历史与未来值得我们去思索,去解读,去畅想,运河已经形成了一种独特的文化现象,成为了我们生活的一部分。因自己与运河的缘分妙不可言,故此修书一封,与您分享。

常言:有河的地方就有人,有人的地方就有故事。我与运河的故事要从小时候说起,旧时姑母家住运河河畔,假期的时候我常去,头顶瓦舍交叠,脚踏青绿石板,穿梭在宽窄小巷中寻水乡美味,嬉戏在运河畔“美人靠”看船来船往。小船摇曳,古朴自然与原始本真扑面来,似乎就在丰子恺先生漫画和散文中“坐客船,走运河”的惬意心情。杭州城老百姓一直栖水而居,于我而言,运河就像是杭州的母亲河,滋养着河畔的街巷里弄,影响了无数人的生活轨迹,也影响着我。

从学校出来,因热衷阅读,我选择了书店的工作,并在1996年开出第一家书店——晓风书屋,希望给忙碌工作的社群邻里提供一处精神栖息地。

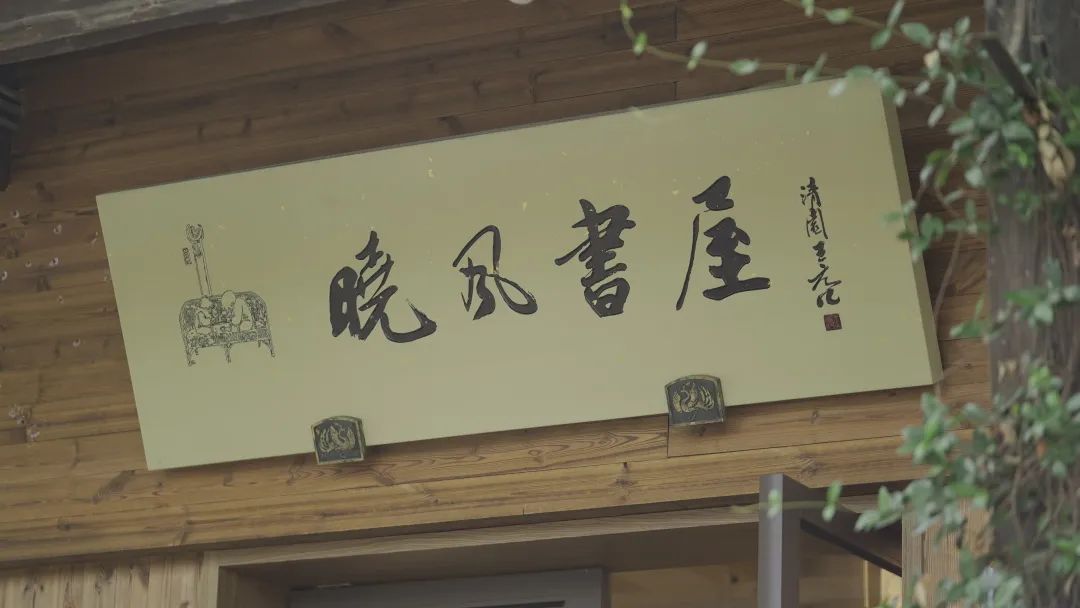

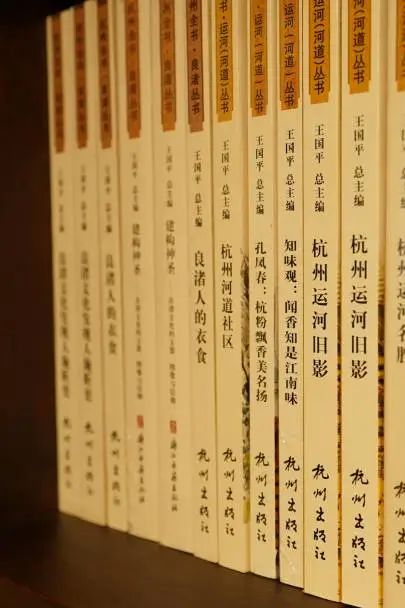

2009年,跟随拱墅探索大运河文化推广与文旅融合的步调,我受邀把晓风分店开到了运河拱宸桥畔,也算满足了自己的一个小心愿:运河哺育我长大,我借助晓风书屋反哺于它,开设人文之窗,展现历史与在地文化的魅力,让大运河成为更多人的文化家园,让晓风成为南来北往的文化码头。

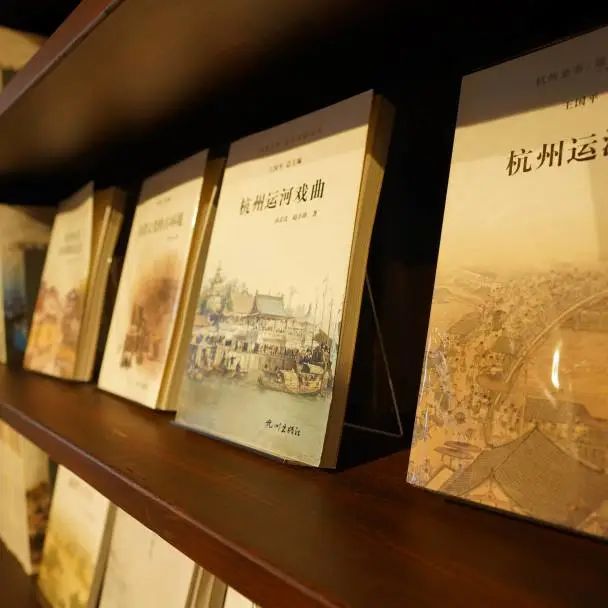

运河水,润物细无声。旧时杭州漕运发达,码头众多,运河为城市带来了繁华的商业贸易与丰富的文化交流,运河文化在此繁衍更新,千百年来,一代代运河人在维护和整治的过程中提高了对运河文化内核的认识,从历史上的南粮北运、盐运通道,到新中国成立后的北煤南运、防洪灌溉,再到运河申遗成功后的文化融合与非遗传承,大运河在时代变迁中,不断焕发出新的活力,而我和晓风书屋也在运河的见证下,坚定一路向前的信心。

2014年11月,李克强总理在考察京杭大运河浙江杭州拱宸桥段时走进了运河晓风书屋,那时实体书店正因遭受互联网冲击而举步维艰,李总理在我们店里说的一句“纸质书是文化的象征,永远是有市场的”,令我们信心倍增,而杭州浓厚的文化氛围也是我继续坚守书店的强大支撑。

这些年来,我与运河畔晓风书屋一起讲述大运河的故事,介绍拱墅的运河文化,致力于建设成运河对外宣传的文化窗口。为增添人文情怀,我们还在书屋内打造运河畔先生的书房,推出定制款运河先生的文创产品与饮品,一为致敬那些曾与运河有密切往来的文人墨客,二为读者提供栖心学问之所,延续运河流动着的人文精神。

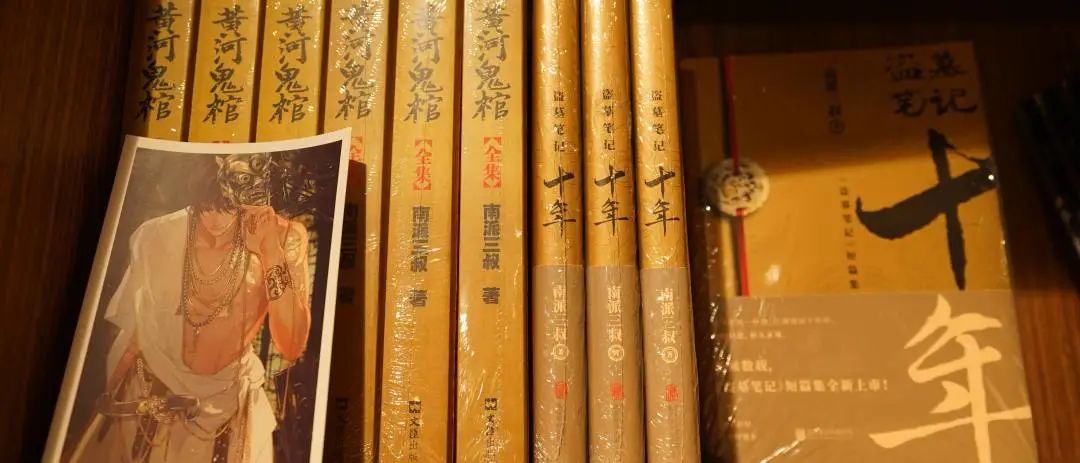

运河晓风开店初期便邀请南派三叔等浙江籍作家入驻,每年不定时举办书法、篆刻、艺术展览、文化沙龙等活动,促进着思想与艺术的交流,如运河畔一场场流动的盛宴。尽管今天大运河的某些功能已经退出了历史舞台,但它的历史文化价值却历久弥新、愈加凸显。

运河何以兴盛,未来又将奔向何处?我手捧一本好书,坐在运河晓风的书房里细细品读,恍然间抬头望去,看到运河边水平岸阔、杨柳堆烟,看到拱宸桥上岁月静好、行人如织,仿佛看到了千年之前那条流动着的,极具人间烟火气的运河。过去的时光仍然持续在今日的时光内部滴答作响,这就是运河无声的回答。

运河拱宸桥畔夏夜十点

晓风书屋 朱钰芳

文字、图片:拱墅区融媒体中心、简真view

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777