前段时间,发生了一件“诡异”的事。

一些不太看电影的大V们,突然关心起了一部电影。

他们说,在北美,有一部票房超过了《碟中谍7》、直追《芭比》的片子。但让人匪夷所思是,虽然观众“热情极高”,院线却想尽一切办法,去阻止观众观看。

而媒体,也统统“不敢”讨论。

为什么?

大V们一锤定音:屁股问题。

所以国内的这些媒体,也丝毫不谈这部电影。

所以那些为下架片叫屈的影评人,也都集体隐身了。

老实说,这样的话题本来Sir也只当笑话一笑而过。(豆瓣评论区很精彩)

毕竟对于一部既没上映,又没资源,更没明星的小成本电影来说,如果真的达到全民“空口鉴片”的地步,那才是更可怕的事。

只是前几天。

Sir忽然发现,这片居然上流媒体了。

那得要一瞧究竟了——

自由之声

老实说,本来Sir对这部电影没多大期望。

看类型:动作、犯罪、传记,一副老派好莱坞电影的味道。

但看完之后。

却发现,抛去了那些不专业的阴谋论猜测,这部片的戏内戏外,其实是值得一谈的。

甚至它展示了一个非常典型的范本——

争议往往具有迷惑性。

它越凶猛,我们就越容易忘掉最初的事实。

01

曝光黑暗

这是个什么故事?

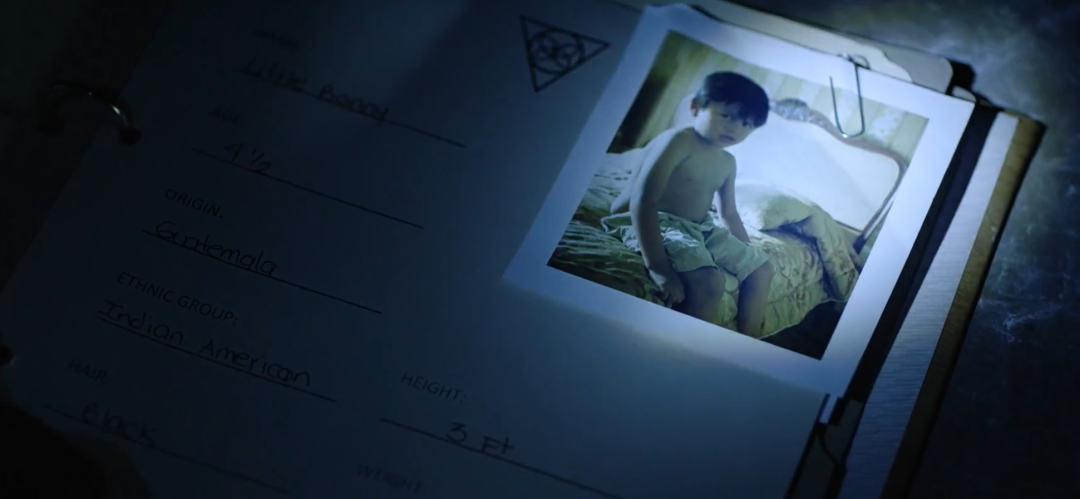

明面上看,是儿童绑架、人口贩卖。

而比这更可怕的,则是——

儿童性侵。

根据真实故事改编,取材于反人口贩卖人士蒂姆·巴拉德的记录。

讲述了美国国安部特务蒂姆·巴拉德(Jim Caviezel饰)为拯救出更多被拐卖儿童,辞去工作,只身前往哥伦比亚叛军所在地,救出女孩罗西奥(Cristal Aparicio 饰)的故事。

△ 原型 Tim Ballard 本人照片

一个场景就能很清晰地看到影片的表达:

一个幽闭的小岛,仿佛世外桃源,歌声悠扬,男主蒂姆和几人举杯畅饮。

但。

走进去才会发现,这不过是一个供权贵肆意玩弄孩童的地狱。

数十名儿童排成长队,从船上下来。

他们走上岛屿。

任人挑选。

此时,一位身形彪悍、满脸横肉的男子,看中了属于自己的“玩具”——一个小男孩。

怎么办?

蒂姆立刻出面阻止。

因为这,是他设的局,他假装要建立一个娈童俱乐部,目的是把这些人贩子和被拐卖的儿童吸引过来,配合警方一网打尽。

如他所愿。

终于在一切还未发生前,警察及时赶到了。

他们捣毁了一个犯罪团伙,救下54名孩子,可这其中,却没有蒂姆心心念念想要拯救的小女孩罗西奥。

接下来,他还要继续寻找。

很常规很正能量是吗?

可到了结尾。

当真实事件记录的照片放出来时,我们才发现,这些故事,是的的确确发生过的。

比如,成群结队的警察悄然登岛这一幕,简直和电影中一模一样。

△上图为电影画面,下图为真实影像资料

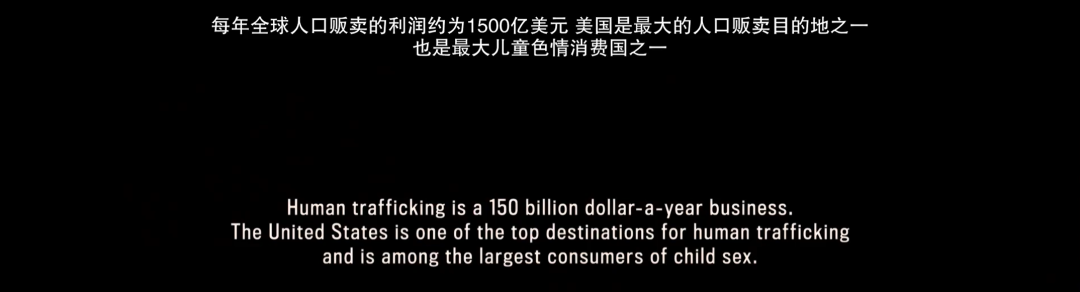

以及,结尾字幕显示——

每年全球人口贩卖的利润约为1500亿美元

美国是最大的人口贩运目的地之一

也是最大儿童色情消费国之一

影片里也有呈现——

电影开头,当搭档问提姆抓过多少个恋童癖的时候,他面无表情地回答:

288个

这怎能不叫人愤恨。

只可惜,这样一部揭露真相的片子,没有得到应有的重视。

发行公司自身也无钱宣传。

于是,他们只能用最朴素的方式,想让更多人看见。

在美国观影的一位朋友甚至称它为“公益片”——

可见这部片子的放映初衷,是希望让更多人,关注到这场黑暗交易和权色游戏。

当然,它也做到了。

02

戏里戏外

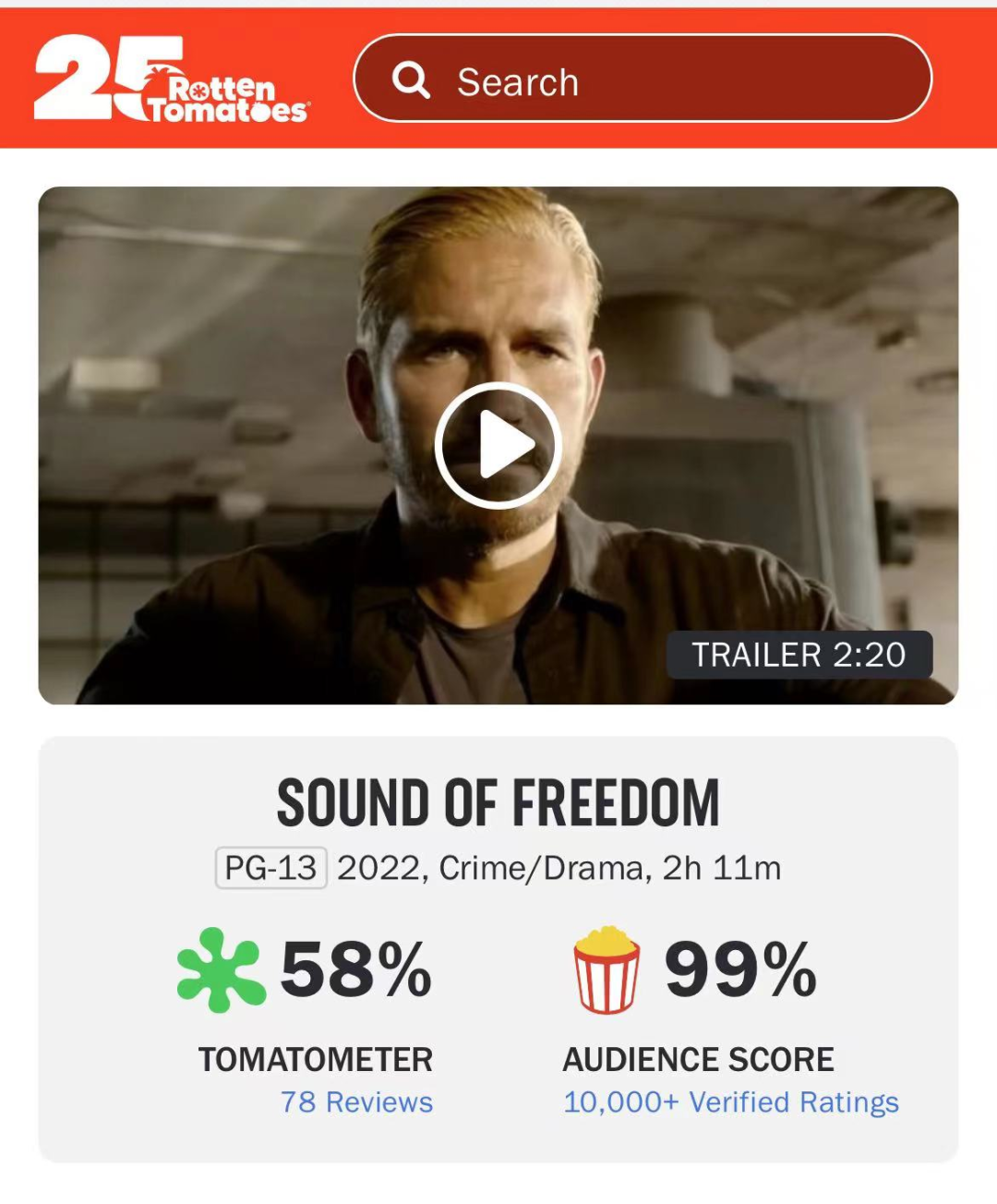

《自由之声》在票房和口碑方面,都有出类拔萃的成绩。

自7月上映至今,在北美已获1.83亿票房,可谓是票房黑马。

但,和同期上映的《芭比》、《碟中谍7》相比,《自由之声》却没有翻起任何水花。

对比一下这几部在北美的票房——

口碑方面,来看两个分数。

国内,豆瓣评分:8.0。

国外,烂番茄上,专业评审和普通观众的评分出现了两极分化,该电影在专业媒体评审这边仅有58%的新鲜度,但普通观众却给出了99%的新鲜指数。

为什么这么两极?

正如那些大V说的那样,这是精英群体和人民群众的矛盾?

是屁股决定态度?

当然不是。

如果你稍加了解,就会发现,媒体人以及专业评审,和普通观众看这部片的出发点本就不同。

一个例子。

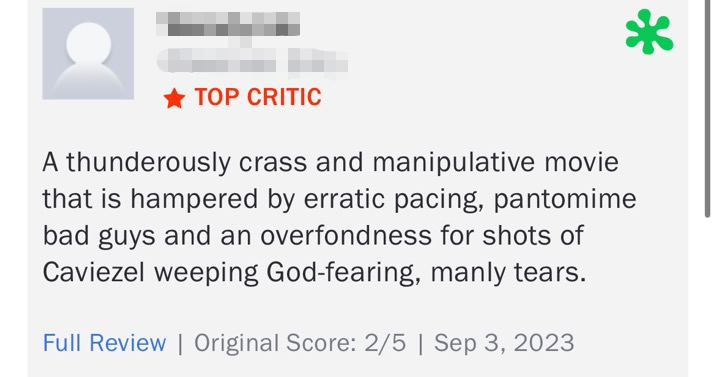

在烂番茄上,有专业评审这样写到——

批判了电影中男主流泪的镜头和故事本身的节奏感。

也有评审认为,看这部片子取决于自己的心情或是否相信(beliefs)。

但普通观众的点在于,现实世界中,不胜枚举的儿童绑架案、娈童案确实存在且暂时无法被解决。

包括在推特上也有不少观众表示:儿童是最后的底线。

可以说,这部片子的主题本身,已足够刺痛人心,而影片最后的真实资料也仿佛最后一根稻草,压垮观众的防线,这是它收获了一众普通观众好评的原因。

从这个层面而言,它是成功的。

但有意义有价值就代表需要给影片打高分吗?

电影评判的标准难道不该考虑质量吗?

所以说。

这种在专业评审和普通观众间的争议,其实是从各自站立的不同角度出发的。

作为专业评审,更多关注的是电影制作、镜头设计层面的问题;但对于普通观众来说,让人痛心疾首的议题,才是他们想要从电影中延伸出来讨论的。

一个是在聊电影。

一个是在聊现实。

但。

老实说,这部电影之所以引起如此争议,评判标准不同还不是最主要的问题。

最大的问题。

其实在电影背后的故事。

一边,在于片子本身的制作者们。

例如,本片的资助者之一法边·马塔(Fabian Marta),据美国《NEWS WEEK》报道,他在本片上映后不久,就因儿童绑架罪被捕。

再比如,主演吉姆·卡维泽,演员是原型人物Tim Ballard钦点的演员。但,这两人都是QAnon运动(又称匿名者Q,起源于美国的极右翼阴谋理论运动,认为贩运儿童是政治阴谋)的信徒,这很难让人相信他们拍摄这部电影,是出于对儿童的真正关爱,而不是某种政治、宗教目的。

所以,这样一群人拍出来的“反贩卖儿童”影片,又有何说服力?

一边,在于本片原型人物蒂姆·巴拉德(Tim Ballard)。

2013年,他成立了“地下铁路行动(简称OUR,Operation Underground Railroad)”非营利组织,致力于拯救那些被贩卖的儿童,打击儿童非法性交易。

但,该组织公布出的拯救数量并未被民众信服,他所公开宣传的拯救案例,最终也被当事人反驳。

巴拉德和OUR在公共宣传中经常提及的一个代表性案例,是一位化名为“莉莉安娜”(Liliana)的人口贩运幸存者。与OUR在筹款材料中所做的断言相反,莉莉安娜并没有被任何人找到或者营救:当时她年仅17岁,在经历了多年的强奸、心理操纵和身体虐待后,“她自己逃脱了”。

——来源于《南方周末》

在《Vice news》的报道中,也有如此评价:“在特朗普的支持下,(蒂姆所组织的)地下铁路行动在QAnon时代蓬勃发展。但并非所有的故事都经得起推敲。”

△《Vice news》报道怀疑OUR背后的真相

故事原型人物的行为被怀疑、影片制作团队也与宣扬的“反贩卖儿童”背道而驰。

诛心也好。

担忧也罢。

总之,使得很多人对这样一部电影产生了怀疑。

所以说。

在质量一般和疑点颇多的两方面力量加持下,很多人对影片持否定态度也就情有可原了。

至于很多大V所说的立场问题。

很多时候,也不过是一些片面信源下的猜测罢了。

只是。

当大众对于这部电影背后的故事津津乐道,甚至刨根溯源的时候。

是否同时又忘了。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777