注:本文发表于《中华医史杂志》2023年第3期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢张鸿鸣博士授权发布!

赵开美本《伤寒论》所附牒文考证

——兼谈北宋国子监所刻三种医书

所附牒文、衔名的位置问题

张鸿鸣

【摘 要】明代赵开美刻本《伤寒论》被认为是翻刻北宋版,依据是其卷首所载元祐三年(1088)牒文,但医史文献学者对这通牒文的真伪问题还存在争议。通过梳理牒文形成过程,对牒文后所载衔名进行分类讨论,并对照同时期所刻医书,分析赵刻《伤寒论》卷端所载牒文、衔名现状的成因,认为牒文、衔名本身没有问题。而牒文的位置,应该是从全书最后移动到卷首的。

【关键词】赵开美;《伤寒论》;牒文;衔名

赵开美是明代的藏书家、文献学家,其人以《脉望馆钞校古今杂剧》闻名。同时,在中医学界,赵开美所刻《仲景全书》中所收《伤寒论》,号称“翻刻宋版”①,被认为是《伤寒论》的善本。又因赵刻本《伤寒论》目录之前,录有一通元祐三年(1088)经尚书礼部下发到国子监的刻书牒文,所以其底本被认为是北宋国子监小字本[1],长期以来享有盛名。

判断赵刻本为“翻刻宋版”最直接的依据,便是原书中收录的这通宋代牒文。王国维《五代两宋监本考》立“伤寒论十卷”条目,全录此牒文[2]。傅增湘《藏园群书经眼录》卷7著录《仲景全书》之《伤寒论》,亦认定此本为翻宋本并全录此牒文[3],可见前人对此牒文的真伪与赵刻《伤寒论》的底本为宋本并无异议。中医史专家钱超尘有多篇论文专论赵刻本《伤寒论》,并以赵刻本为底本与刘渡舟共同主编《伤寒论校注》。钱超尘认为此本“从字体、版式……都保存了宋本的原貌”[4]。但是张家骏对此表示异议,认为赵刻本《伤寒论》出自“坊本”,并非真翻宋国子监本,书中的牒文亦系伪作,“是赵刻坊本为提高这本《伤寒论》的身价所加上去的”[5]。张家骏提出的质疑,主要集中于以下三点:牒文中时间前后矛盾、行文混乱、署名者头衔有问题。付中学、李俊德针对张家骏的疑问,撰写《赵开美本所附牒文考》[6],力证此牒文不假。付中学、李俊德认为张家骏是在“未理解牒文文意的情况下断定牒文系伪造”。细读此牒,付、李二位的文章虽然解释了这篇牒文的层次,但未能圆满解释张家骏提出的结衔问题。本文从这道牒文本身的文本层次入手,并与同时期国子监校刻的《金匮要略方》[7]、《王氏脉经》②及北宋国子监校刻的其他书籍后所附牒文相对比,重点分析结衔方式与整篇牒文层次,论证此道牒文不假。

1 赵刻本《伤寒论》卷首元祐三年牒文解说

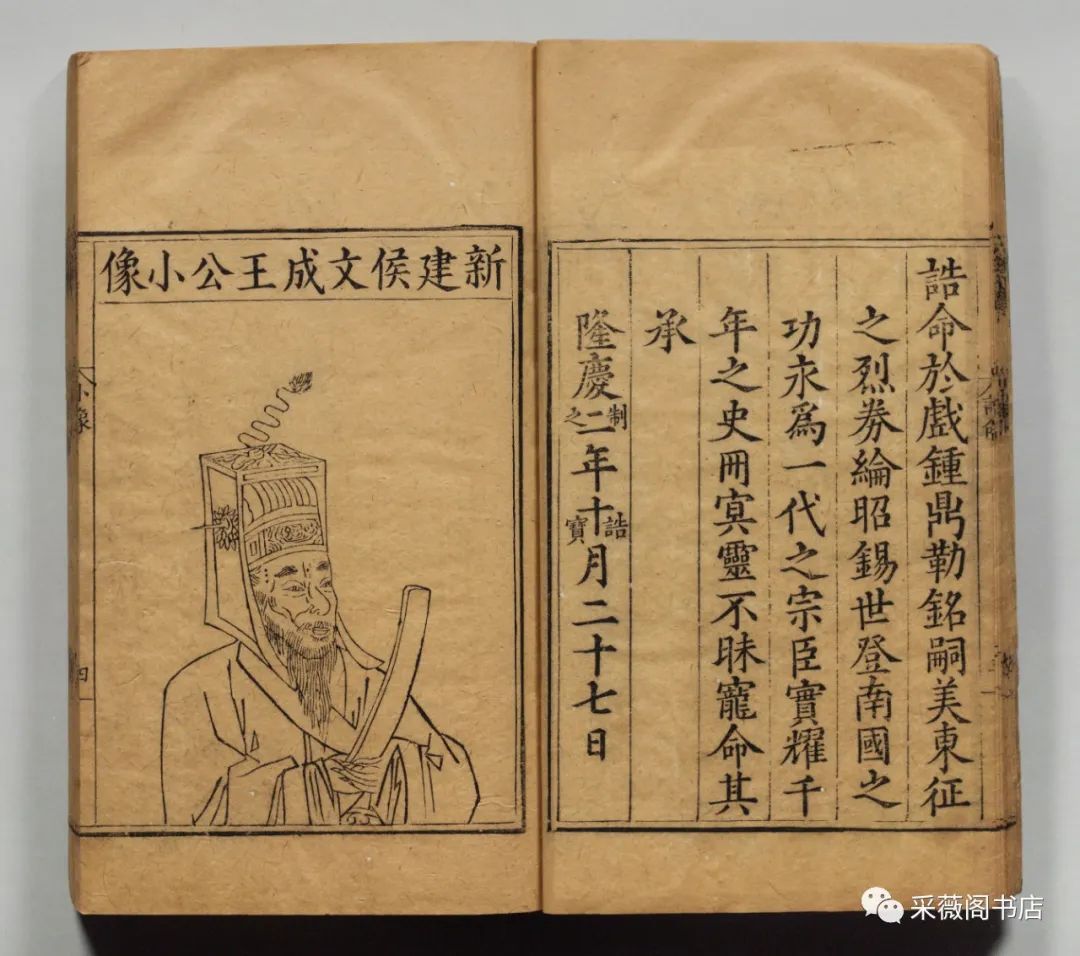

赵开美刻本《伤寒论》卷首牒文与衔名共计80行,中有提行处,其书影如下(图1)。

图1赵开美刻《仲景全书》本《伤寒论》卷首牒文

(据日本国立公文书馆所藏赵琦美刻本《仲景全书》,

书号:子045-0013)

赵刻《伤寒论》所载的牒文与衔名共有80行,在现存宋版书所载刻书牒文与衔名中,是篇幅最长的。这通牒文与衔名的复杂性,体现在两个方面:其一,牒文中涉及的事情复杂。牒文中体现出的文书流转过程,其实是皇帝通过中书省、尚书省降敕到国子监,国子监接受敕命后又有回复,通过尚书省、中书省报告给皇帝,皇帝批准,再降回国子监的过程。宋代刻书牒文,参他书所载,牒文均是单向的,即皇帝降敕至国子监,命“镂版施行”。遍考现存带牒文或校勘、经进衔名的北宋国子监本及保留相关信息的翻刻本,这种牒文中体现文书上下双向传达过程的还是孤例。其二,这篇牒文之后的衔名特别多。从第28~29行的高保衡,到第79~80行的吕大防,结衔人达到了19人。对照其他医书版本中保存的北宋国子监所刻医书中的衔名信息,明洪武钞本《金匮要略方》后结衔有13人,影钞嘉定本《王氏脉经》后结衔有15人,静嘉堂文库藏宋本《外台秘要方》后结衔有8人,而静嘉堂文库所藏影宋本《黄帝甲乙经》后结衔只7人。以上几种,或直接、或间接,都出自北宋国子监校刻本,保留了国子监刻本卷末的衔名。《伤寒论》的衔名,是现存同时期国子监校刻医书中最多的。

这篇牒文的主体可以分为两个部分。第一部分从第1~10行“牒到奉行”,是第一道敕命,即从皇帝降到国子监的敕命,敕命核心为第4~9行“仍送诸路出卖”。元祐三年(1088)八月一日,哲宗降敕,因为先前雕造的医书系大字,成书体量较大,价格昂贵,民间难以购买,因此命令国子监雕造小字本医书,降低书价,面向民间的售价只收取纸墨成本。哲宗敕命的时间在八月一日,这道敕命于八月六日自中书省发出,七日自尚书都省发到尚书礼部,八月八日礼部发符命到国子监。需要注意的是,第10行“前批八月七日未时”,特别交待了敕命发出的时间。对于重要的敕命表明收、发时刻,正是宋代敕命的一个特点,传世敕命实物如司马光左仆射告身中的“(元祐二年)闰二月初四日卯时”,刻书牒文中,如《王氏脉经》牒文“前批六月二十六日未时付礼部施行”,均明载敕命收发的时间。第二部分从第10行后半段“前批八月七日未时”开始,到第24行“指挥施行”,是第二道敕命,内容为第一道敕命下发后,国子监又有呈文,尚书省对此呈文拟了处理意见,最终皇帝对国子监呈文进行了批复。其中,从“准朝旨”到第20行“候指挥”是国子监向尚书省汇报的“状”。据八月八日敕命规定,雕造小字《伤寒论》完成后,刷印出卖,只能收纸墨成本价。国子监书库主事者考虑到这样没有盈利,如果借支资金来刊刻《伤寒论》,则难以偿还,因此国子监向尚书省打报告,申请专门的经费刊刻此书。而从第20行最末“尚书省”到第22行“余依元降指挥”,是尚书省经过合议,对国子监此道呈文拟出的处理意见。尚书省认为雕造《伤寒论》可以先借支国子监先前卖书所得的“卖书钱”,在将来《伤寒论》雕造完成出卖的时候,在纸墨成本的基础上加10%,作为利润,以此偿还借支的刻书花费。接下来第22~24行的“奉圣旨,依国子监主者,一依敕命指挥施行”是皇帝最终的批复意见,即没有同意尚书省拟出的加价出售书籍的意见,而是“依国子监主者”,专门拨款用于雕造小字本《伤寒论》。“一依敕命指挥施行”是宋代牒文的格套。第二道敕命于九月十七日由尚书都省送下,九月二十日由尚书礼部发出,下发到国子监。到这里,牒文的主体部分就结束了。

第1~24行,是牒文的内容,我们可以看到,这道牒文中体现的公文流转的时间、部门关系都很清楚。张家骏认为这通牒文“口气那么乱”,“既不像奏折,又不像圣旨;既不是下达的命令,又不是上级的批文”[5],恐非事实。

2 关于赵刻《伤寒论》的衔名分析

张家骏认为:“这些大臣还不是同时代人,年代相差很大,级别亦有上下。”[5]乍看此牒文,确实令人感到疑惑。敕命是元祐三年八月、九月发出的,但后面突然出现了“治平二年(1065)二月四日”的字样。按照付中学、李俊德的解释,这是之前治平年间校勘《伤寒论》进呈的时间。这一时间应该是没有问题的,现存明洪武钞本《金匮要略方》的卷末牒文中云“治平三年三月十九日进呈”,正与此《伤寒论》同年。付、李二人认为,这里的衔名可以分为“校正医书官”和“官员”,这种区分略显武断,但有其合理性。但是付、李二人认为,衔名当中出现范镇、赵㮣、欧阳修、韩琦等“官员”(用付、李二人文章的分类)的衔名,原因是这些人提举三馆、秘阁,与校正医书有关。这是不正确的,也不能把范镇同赵㮣等人分到一组里去。

如果我们仔细检核赵刻《伤寒论》原书,就会发现,付、李二人的分类并不完全合理,原书衔名当中自有分层。检核原书,第39行范镇与第40行中间空了一行,第54行韩琦与第55行郭直卿中间空了一行,第64行郑穆与第65行胡宗愈中间空了一行。这样,19个衔名就被分成了3个空行分成了4组。

第一组是高保衡、林亿、孙奇、范镇四人。高保衡、林亿、孙奇是仁宗朝校订医书的主力,皆通医学,同时期刊刻《金匮要略方》《王氏脉经》等医书都有此三人的衔名,是校订医书的实际参与者。至于范镇,衔名当中有“提举校正医书所”一差遣,则范镇是高、林、孙三人当时的直接领导。据《续通鉴长编》卷198:“(嘉祐八年正月)丙寅,翰林学士范镇提举校正医书。”[[8]]又考其衔名中有给事中,苏轼《范景仁墓志》载:“英宗即位,迁给事中,充仁宗山陵礼仪使。”[[9]]则此处范镇的结衔在英宗治平年间。这一组衔名,当系于“治平二年二月四日进呈,奉旨镂版施行”句下,与前面敕命没有直接关系,是治平二年校订《伤寒论》时的结衔。

第二组是赵㮣、欧阳修、曾公亮、韩琦四人,赵㮣与欧阳修是参知政事,即副相,曾公亮与韩琦是同中书门下平章事,即宰相。这一组,是宰执官的衔名。考其时间,其中时间线最晚的是韩琦的尚书右仆射一职。《宋宰辅编年录》:“治平元年闰五月戊辰,宰相韩琦加尚书右仆射(原注:自门下侍郎、兼兵部尚书、同平章事、昭文馆大学士、监修国史、魏国公除)。”[[10]]在元丰改制之前,尚书右仆射只相当于阶官,并无实际意义,但是可以判断这一组结衔的时间也在英宗治平年间。这一组衔名在这里出现,并不是像付、李二人所说,与校正书籍有关,而应该是属于宋代刻书的校勘经进衔名。按北宋国子监刻书,往往在书末保留有校勘经进衔名,一般先列校勘官,后列宰执官,是国子监刻书末尾署名的定式,其涵义大致为此书经具体负责人员校勘,通过宰执,由下往上进呈给皇帝。现存的南宋翻刻北宋国子监单疏本《毛诗正义》、汪士钟影刻宋本《仪礼疏》末尾皆如此。

第一、二两组衔名,考其结衔,都在英宗治平时期,则这两组衔名是“治平二年二月四日”校订进程时的衔名。

第三组有郭直卿、孙准、何宗元、丰稷、盛侨、郑穆六人。据《续通鉴长编》卷375、卷394,丰稷和盛侨元祐二年任国子司业,郑穆则在元祐元年任国子祭酒。又据《续通鉴长编》卷422,何宗元在元祐四年任国子监丞,则刊刻工作完成不早于元祐四年。这一组,是元祐三年刊刻小字本《伤寒论》时国子监负责人员的结衔。刊刻时国子监负责人员结衔,也见于《扬子法言》《金匮要略方》《王氏脉经》。

第四组有胡宗愈、王存、刘挚、孙固、范纯仁、吕大防六人。这六人宰执官衔均为元祐三年四月特授(参见《续通鉴长编》卷490)。值得注意的是,这六人的结衔全是元丰新官制,尚书右丞胡宗愈、尚书左丞王存、中书侍郎刘挚、门下侍郎孙固是副相,尚书右仆射范纯仁和尚书左仆射吕大防是宰相。这一组衔名,是元祐三年宰执官的衔名。

第三、四两组衔名,是元祐三年刊刻小字本《伤寒论》时的衔名。

第一、三组是校勘者的衔名,第二、四组是当时宰执的衔名,这四组衔名分属不同的性质。首先,第一、二组从从属于“治平二年二月四日”这一时间,是校订后的校勘经进衔名,这在《毛诗正义》、八行本《春秋左传正义》、《仪礼疏》的末尾都可以看到。第三组,是校勘雕造时国子监负责人的衔名,也无可疑。唯有最后这一组宰执官的衔名令人可疑。遍查今传北宋国子监刻书牒文、结衔,未见除了校勘经进人中有宰执结衔,刊刻时还要署一遍当时宰执衔名的。而且,牒文需要宰执官和其他相关官员签署才能产生效力。元祐三年的宰执结衔,不是跟在国子监衔名后头、刊刻时的结衔,而是元祐三年牒文后面的结衔。但如果元祐三年的宰执结衔从属于前面的牒文,那么二者为何会被分开,是需要回答的问题。

3 《伤寒论》及《金匮要略方》《王氏脉经》的牒文、结衔顺序问题

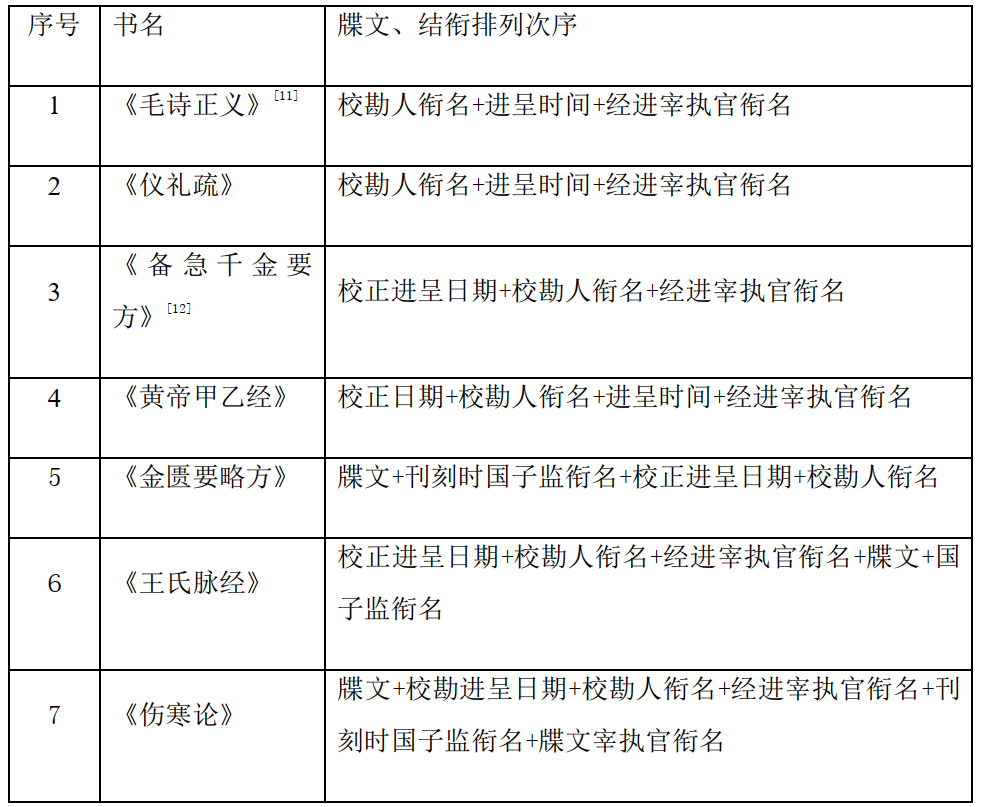

通过对于《伤寒论》牒文的分析,我们看到《伤寒论》经历了由大字本转刻为小字本的过程,并由此产生的时代不相同的四组衔名,即校正衔名、经进衔名、第二次刊刻时国子监官员衔名和当时宰执的衔名。与《伤寒论》类似的,《金匮要略方》与《王氏脉经》同样经历了从大字本转刻为小字本的过程,并且二书之末所载牒文一致,是同一道敕命的产物。分析这3种书的牒文加衔名,我们发现一个有趣的现象,即3种书的牒文、衔名排列顺序都不完全一样。广泛考察多种保留下来的北宋官刻本牒文、衔名排序情况,有助于我们理解这几种医书中牒文与衔名的排序问题。(表1)。

表1:7种北宋官刻本牒文、衔名排序表

从1~3行可以看出,具备校勘人+经进宰执官的衔名,是北宋国子监刻本的通例。《备急千金要方》虽然也在元祐年间转刻小字本的敕命中,但是日本嘉永间江户医学摹刻北宋本后并无元祐间衔名,只有治平年间的校勘经进衔名,可见江户医学摹刻本的来源是未经转刻为小字本的《备急千金要方》。未经转刻为小字本的《备急千金要方》和《黄帝甲乙经》仅有校勘者与经进宰执官的衔名,符合一般北宋国子监刻本的通例。由此推之,对于从大字本转刻为小字本的《金匮要略方》《王氏脉经》和《伤寒论》,其初刻大字本卷末当与《备急千金要方》和《黄帝甲乙经》一致,仅有校勘人衔名与经进宰执官衔名。但由于在转刻为小字本的过程中,产生了公文的流转,而牒文中又自带新的结衔。如何排列原有结衔与牒文,在不同的书中出现了不同的方案。5~7这三种医书,虽然因同一道敕命改刻为小字本,但其牒文、衔名排列顺序不一致,根本原因当是牒文与各部分衔名不是同一时代的产物,是实际刊刻的时候经过编辑、拼接而成的。

最早注意到牒文顺序的应该是王国维。他在《五代两宋监本考》里注意到了《伤寒论》中牒文与结衔的顺序问题。《五代两宋监本考》全录了《伤寒论》牒文加衔名,但是在顺序上做了变动,调整为“校正进呈日期+校勘人衔名+经进宰执官衔名+牒文+国子监衔名+牒文宰执官衔名”[3]。这一调整,显然是受了《王氏脉经》牒文、衔名顺序的启发,但如此调整恐怕并不合适,因为牒文和衔名,并不存在一个“正确”的顺序。这从时间顺序上很容易解释。国子监在雕造小字本医书时,所据大字本原书末尾有初次校勘经进人衔名,刊刻时又需将转刻小字本的牒文附后,还需要再将国子监负责人的衔名署上。这样,不同附属文本就存在排列顺序的问题。其中《王氏脉经》刊刻者的方案最直接,即在原有校勘经进人的衔名后面,附上牒文,但是删去了牒文后的宰执结衔。《金匮要略方》刊刻者的方案则是后来居上,将牒文放在最前面,删去宰执结衔,后面跟国子监衔名,原来的校勘经进人衔名则放在最后面。需要说明的是,对于牒文,删去宰执衔名,只录牒文主体,在宋代是正常的。《伤寒论》的刊刻者则同样采取了后来居上的原则,将最新的牒文放在最前面,同时保留了牒文后宰执的结衔,与国子监的衔名放在了最后。之所以将国子监衔名置于宰执官衔名之前,恐怕跟签署公文时级别高的在后面签署有关。因此,不同的牒文、结衔顺序只是刊刻时采取的不同方案的问题,并不存在正误之别。

综上所述,赵刻本《伤寒论》牒文、衔名并无问题。但是,此牒文的位置存在疑问。目前见到的北宋国子监刻书,《金匮要略方》《王氏脉经》等医书的衔名、牒文都是放在全书最后的,但是赵刻《伤寒论》的衔名、牒文却是在全书之前。我们仍然回到刻书的时间轴上来考虑。国子监刻书的校勘经进人都是放在全书最后的,二次刊刻时的牒文、衔名要跟初次的校勘经进人放在一起。但是赵刻《伤寒论》的牒文和衔名位于全书之前,与宋代国子监刻书的一般习惯有别。因此,赵刻本《伤寒论》的牒文、结衔内容虽然没有问题,但书前的牒文和衔名应是从原书末尾移动到卷首的。

4 结语

本文分析了赵开美刻本《伤寒论》所载牒文的形成过程,并将其与《金匮要略方》《王氏脉经》后所附牒文相对比,发现这类经过二次刊刻的医书后牒文与结衔其实是拼合起来的,不同的拼合方案带来了不同的文本面貌与顺序。不同拼合顺序的合理性可以探讨,但这并不足以说明赵开美刻本《伤寒论》所载牒文为后人伪造。这样层次清晰、文书流转过程清楚的牒文,绝非后人作伪能及。

注释:

①赵刻本《仲景全书》卷首有《仲景全书目录》,其中第一种即《伤寒论》,《目录》中作“翻刻宋板《伤寒论》全文”。

②宋本《王氏脉经》不存,此据台湾“中央图书馆”藏影钞宋嘉定本,网站善本数据库有全文,牒文在全书卷末,下不注。

参考文献:

[1] 钱超尘.宋本《伤寒论》版本考辨[J].中华医史杂志,2005,35(3):145-148.

[2] 王国维.王国维先生全集续编:第1册[M].台北:大通书局,1976:86.

[3] 傅增湘.藏园群书经眼录[M].北京:中华书局,1983:594.

[4] 刘渡舟.钱超尘.伤寒论校注[M].北京:人民卫生出版社.1991:1.

[5] 张家骏.杂谈《伤寒卒病论》及其序——暨与刘渡舟先生商榷(4)[J].中医药学刊,2005(23):56.

[6] 付中学.李俊德.赵开美本《伤寒论》所附牒文考[J].世界中西医结合杂志,2009,4(5):305-309.

[7]张仲景.明洪武钞本《金匮要略方》[M].段逸山,邹西礼,整理.上海:上海科学技术出版社,2011:394-387.

[8]李焘.续资治通鉴长编:卷198[M].北京:中华书局,2004:4789.

[9]李之亮.苏轼文集编年笺注:卷14[M].成都:巴蜀书社,2011:331.

[10]王瑞来.宋宰辅编年录校补:卷6[M].北京:中华书局,1986:346-347.

[11]孔颖达.毛诗正义[M].影印南宋翻刻北宋国子监本.北京:人民文学出版社.2012:486.

[12]孙思邈.备急千金要方[M].影印日本嘉永间江户医学翻宋本.北京:人民卫生出版社,1955:544.

【作者简介】

张鸿鸣,北京大学中国古文献研究中心、北京大学中文系博士生。研究方向:古籍版本学、经学文献、金石学。

相关链接:

“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777