摘要:清代中叶四川学者刘景伯所辑《蜀龟鉴》,反映了明季清初四川的史事,且关注到了其时社会风俗的变化。《蜀龟鉴》采《春秋》编年之体,并以春秋大义为叙史的准则,在体例上遵循”详内略外”的原则,在记述四川历史的同时,兼顾全国的情形。《蜀龟鉴》寄寓了刘景伯强烈的存史意识与经世思想。虽然存在”斤斤书法”、缺乏考据意识等缺陷,但《蜀龟鉴》与同时期四川学者的相关著作相较,仍不失为”最佳的一种”。

关键词:刘景伯;《蜀龟鉴》;张献忠;

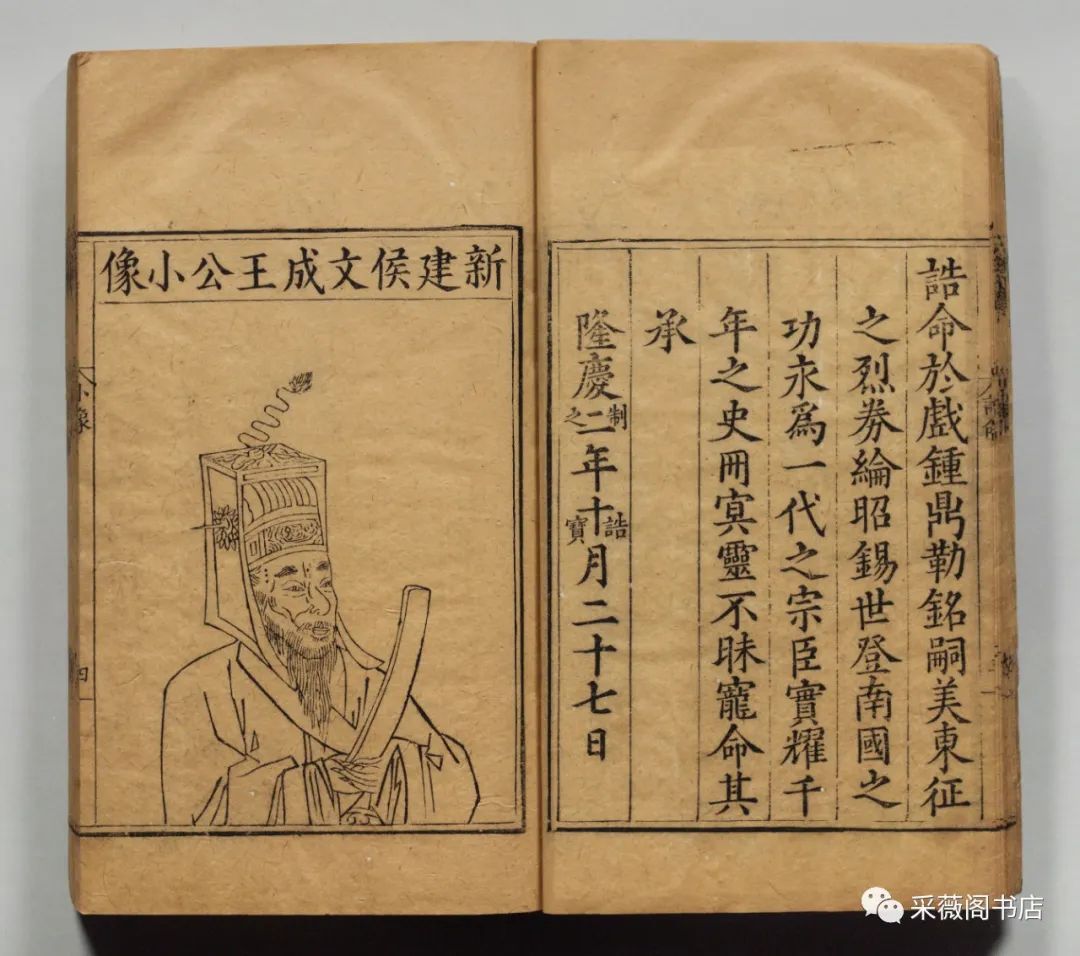

明末清初的四川,在经历了张献忠部、摇黄农民军、明朝官军及地方武装、清军的反复缠斗,以及伴随战争而来的瘟疫、虎患之后,社会经济遭到严重破坏,大量文献典籍毁于战火,以致后人有“蜀当献贼之乱,孑遗无几,文献已荡如”1的慨叹。“文献荡然”的情形,使得后人在考察明季清初的四川史事时,不得不更多倚重杂史、野史类的文献。其中,成书于清咸丰年间的《蜀龟鉴》最为突出。该书为辑录之作,对明季清初四川地方史有翔实的叙述,且对彼时关于“张献忠乱蜀”的著述有较为全面的关注与整理。该书的作者是四川内江士人刘景伯,其长于治经,《蜀龟鉴》是其少有的史学著作。当前学界对《蜀龟鉴》的研究不多,仅有谢国桢、任乃强、胡昭曦等先哲对该书的内容与撰述特点做过简略评述2。笔者不揣冒昧,拟以《蜀龟鉴》的编纂为个案,对清儒刘景伯史学思想作一考察,并借此窥探清代中后期四川学者巴蜀史研究的风格与特点。

一、《蜀龟鉴》的编撰缘起

刘景伯,号讷斋,又号石溪居士,清代四川内江人。生于乾隆五十八年(1793),卒年不详。道光二年(1822)举人,曾任新都县教谕。其性诚厚,好读书,工诗古文辞。其四十一岁始治《春秋》,“经学冠一时”,有《春秋提纲》十卷、《春秋析疑》二十卷、《枕经堂文集》二卷等著作。刘咸炘曾以“石溪先生以经术名,文亦不苟”誉之3。

咸丰甲寅年(1854)夏,刘景伯从好友处得到两部记载“张献忠乱蜀”的著作——《欧阳氏遗书》与《滟滪囊》。《欧阳氏遗书》,明季清初四川广安人欧阳直撰。全书分为两篇,一为《蜀乱》,主要记述大西军与李自成余部在川滇黔等地的活动;一为《自纪》,系作者对自己离乱经历之追叙。《滟滪囊》,清四川通江人李馥荣撰,共十四篇,以纪事本末体记录崇祯六年(1633)至康熙二年(1662)以来巴蜀地区有关“世运否泰,民生休戚,以及忠孝节烈”之事。读罢两书,刘景伯认为,其文不仅“从来纪献乱者所未见”4,且别具价值。从内容上看,与同时期流传的记录蜀事的其他著作相较,“欧、李二书”5所记详于省垣与川东北地区,可与详于川西地区的《荒书》与《蜀破镜》、详于川南地区《蜀碧》和《蜀难叙略》相互补充,各书相合,能大致反映出明季清初四川地区的整体情况。就两书的撰述方式而言,“欧书”系欧阳直追叙离乱,以亲身经历撰成,具有回忆录的性质。刘景伯称是书“于献贼屠戮尤详,非目所亲见者不具录”6,可谓以事动人,以情感人的“三亲史料”。李馥荣则有意识地辑录了明季清初巴蜀地区战乱中所流传的诗词、偈语与民谣,使得“李书”在反映当时社会情状的同时,也具备了文学史与社会文化史的价值。在刘景伯看来,该书虽有“名实非据”与“详略非宜”之处,但亦有补于国史,对于研究明末清初之巴蜀历史具有一定的参考价值。

为避免这些史料“湮没于世”,刘景伯决定将之辑为一书,定名为《蜀龟鉴》。所谓“龟鉴”,如刘氏在“自叙”中所言:“名龟,志乱也;名鉴,虽治不忘乱也。”

二、效法春秋、“详内略外”的编纂特色

《蜀龟鉴》共八卷,记明末清初八十余年四川及周边地区的重大历史事件,如明万历年间播州杨应龙的叛乱及之后发生的奢、安之乱,崇祯年间张献忠、李自成的农民军在四川与周边地区的活动及明朝官军的应对,清顺治年间清军、南明官军与大西军余部在西南地区的缠斗,以及康熙年间吴三桂与清廷的博弈。此外,刘景伯还以独传、合传或类传的形式,为明季巴蜀地区“死孝”与“以孝悌自全”民众,以及军中的忠臣勇将、民间的贞女义士作传,反映其人在战乱中的生存状态。值得注意的是,刘景伯注重观察史料中所见明季的民生与社会风俗,并注意收录时人的诗词,有意识地描绘了这一时期巴蜀地区的民风民俗与川人的社会心态。

对于辑书的宗旨,正如刘景伯在《叙》与《凡例》中所言,《蜀龟鉴》具有因循《春秋》、效法《左传》的取向,以遵循春秋大义,“不失先圣之旨”为撰述之准则,同时沿袭《春秋》编年体的体裁编排史事。此外,刘景伯以编年纪事,以纪传纪人,并关注帝王的施政与社会风俗变化间的关系,兼具“观变察风”之意味,可见其在因循《春秋》的同时亦有创建。

在“书法”上遵循春秋义理,是《蜀龟鉴》编纂的一大特点。正如司马光称自己不敢效法《春秋》,“而志在续《左氏传》”7,刘景伯同样“不敢拟《春秋》”,而效仿《左氏》。其恪循《春秋》之意旨,欲通过春秋笔法实现“明是非,昭法戒,发潜德,黜奸谀”之目的8。如称秦良玉为“都督秦夫人”而不呼其名,刘景伯解释为“不名,进之也”;明总兵尹先民等投降张献忠,则称“尹先民、何一德降”,“不书总兵,贱之也”。又如记载张献忠勒令蜀地士子参加乡试会试,而不言张献忠部杀贡生举人事,即援引《春秋》不书“楚虔刑蔡七十士”之例9。

此外,史家著史,当秉笔直书,不隐善,不讳恶。刘景伯也认同这一理念,并认为著史当“备其史实”。其对于历史人物的记载,坚持“善恶各以其类,而不私”的原则。如活跃于南明时期,一度大败张献忠的明将杨展。刘景伯一方面对其评价颇高,称之为“一时人杰”,另一方面也指出杨展志大才疏,且有攻杀明将马应试,“自发杀机,害家凶国”的恶行,故“不能为展讳”10。又如袁韬、武大定、狄三品等人。袁、武残忍好杀,戕害被义军“倚为长城”的杨展,狄氏则为张献忠旧部,多行不法。刘景伯虽以“贼”称之,但仍将其平定“土贼”事辑入书中,以彰其功。再如李乾德。《锦里新编》的作者张邦伸以其嗾使袁韬、武大定杀害杨展,不予立传,刘景伯则对李乾德“有功则赏,恶则惩”。可见刘氏还禀承了“善可为法,恶可为戒者,皆特书之”11的理念。

以“详内略外”的方式叙史,是《蜀龟鉴》的另一大特点。“内”指“蜀事”,“外”指“非蜀事”。在该书的“自叙”中,刘景伯代读者设问:“书系蜀,何以兼举外事?”随后解释,自己是在效法记载鲁史而并详晋、楚国事的《左传》。这样的体例编排既遵循了春秋书法,同时也展示出刘景伯自己的寄寓,而这也是《蜀龟鉴》有别于同时期其他“纪献乱”著作的一大特征。对此,刘氏有一段论述:“是编详内略外,将以见明所以亡,清所以兴,闯、献所以起灭,有如龟之先告,鉴之坐照也。不辨其亡,则人不知世,神、熹流毒,先中其子孙,而后及其臣庶。不表其兴,则人不知祸乱之作,皆天之所以开圣人。不并详闯、献,则人不知秦、豫、江、楚之见屠,亦以人事致之,无异于全蜀。”12可知,《蜀龟鉴》并非“专辑蜀事”,而是在记录明季巴蜀史事的同时,将贵州、陕西、河南、湖北等地的情况一并纳入考察范围。被刘景伯称作“蜀乱(之)始”的杨应龙之乱,就发生在黔省播州,之后水西土司安邦彦亦在黔省发动叛乱;李定国、白文选率部在滇西、缅甸抵御清军,亦与四川无涉。至于卷首记嘉靖大礼仪、嘉靖、万历二朝矿税,卷一记魏忠贤掌管东厂及“东林六君子”死难事等,更是如此。由此观之,刘景伯辑书的目的,并不止为“纪献乱”的著作辑佚,而是有更深层次的历史关怀。

“明所以亡,清所以兴,闯、献所以起灭”是《蜀龟鉴》旨在讨论的三个问题。刘景伯认为,明亡之因,可前溯至万历、天启两朝。万历一朝,前因三大征屡加田赋,后为维持与东北后金政权的战争消耗而加派“辽饷”;天启一朝,熹宗为“寄生之君”,任由魏忠贤“僭天子,又僭行天子事”,政事由魏氏衡决,致使法令废弛。而祸乱之肇兴,则是上天为圣人出世所制造的机会。神、熹治国无术,一方面为亡国埋下祸根,另一方面也为清朝的兴起创造了条件。此外,“并详闯、献”,则为阐明农民军的“流动作战”在陕西、河南以及长江流域造成的破坏,与四川无异。

诚然,刘景伯的朴素的历史逻辑有不少值得商榷处。如明季清初藩王见屠者众,死于闯、献者,如福王、襄王、楚王、瑞王等,死于清军者,如南明弘光、隆武、绍武、永历诸帝。在刘氏看来,这须以“多杀人子孙以求逞者,人亦尽杀其子孙”的“道理”来解释。因洪武、永乐两朝“屠戮功臣”,且“闻籍党人,连坐左右邻”,故朱氏虽“子孙千亿”,但至明季只能“逃死无方,其罹祸曾与齐民不异”13。但抛开这些具体问题,《蜀龟鉴》虽叙“献乱”,却不局限于张献忠;虽记蜀史,却能以全国而观四川;述外省事,能将与“明亡清兴,闯、献起灭”无关的内容略去;载明季清初史事,又能上溯嘉靖、万历、天启三朝的历史。可见刘氏具有开阔的视野,且能较好地协调书中“蜀事”与“非蜀事”的关系,这使得《蜀龟鉴》能更好地反映明末清初四川地区的状况及其与外省间的联系,并更有助于探索“明亡清兴,闯、献起灭”的原因。从这个角度看,《蜀龟鉴》显然比同时期其他辑录“献乱”的著作更加深刻。

此外,刘景伯对“外事”的记载也并非毫无节制。如其所言,《蜀龟鉴》的叙事遵循“详内略外”的原则,对于和“蜀事”关系不甚密切者,则予以概述甚至一笔带过。如刘氏将前述杨应龙之乱与同时期明朝与关外后金政权的交锋,以及前述嘉靖、万历、天启各朝史事,同记于该书《卷首》,并未占太多篇幅。又如播州之乱前,杨应龙之父杨烈曾“仇杀长官,相攻剽垂十年”,为害甚大,然此时杨应龙并未出世,乃父之事便一笔带过,“不具录”。再如康熙元年,清廷对农民军的战斗(“夔东十三家”中李来亨、刘体纯、郝永忠等部)尚未结束,东南地区亦有郑氏的武装与清军相持。刘景伯因郑氏“事在东南,与蜀无涉”,亦采取“不具录”的叙事策略,专述西南事。

这样的“详略意识”,也使得《蜀龟鉴》的体例较之其他“纪献乱”的著作更为完善。刘景伯辑书时,除对“其文烦冗”的“欧、李二书”进行“删润”外,还参考、摘录了其他记述明季清初四川史事的著作。其中,同样“纪蜀乱始末”,并叙“一时士女之死节者”的《蜀碧》最得刘氏青睐。在内容上,刘景伯借鉴、援引《蜀碧》处亦颇多,如《蜀碧》所载“通江童子”“张献忠梦梓潼神”等事,刘氏均以原文照录。可以说,诸书之中,《蜀碧》与《蜀龟鉴》体裁相同,内容也最为相似。然《蜀龟鉴》较之前书,体例更趋于完善。以“桐城二老”事为例。其事见于《蜀碧》卷二,时张献忠部攻安庆府,围桐城。入城后,一老人向其“絮语生平穷苦状,谓不能具主人礼”,被杀;一老人入城探亲,拒绝逃难,执意要为避兵祸的亲戚看守房屋,亦被杀14。彭遵泗将此二人的事迹列于张献忠部攻陷射洪,攒杀老儒事之后15,理由是“此殆与桐城二老人相似”。但刘景伯辑录此事时,摒弃了彭氏关于“桐城二老”的记述。四库馆臣称《蜀碧》“体例冗杂,如载桐城二老事,与蜀中无关”16。据此以观《蜀龟鉴》,可知刘氏在一定程度上避免了《蜀碧》存在的问题。

三、存史与经世的编纂理念

晚清四川学者戴纶喆17曾言:“蜀人纪献贼躏蜀事者,在磐泉前有嘉定《欧阳氏直遗书》,新繁费氏密《荒书》。其踵而成者,则有内江李氏馥荣《滟滪囊》、刘氏景伯《蜀龟鉴》,郫县孙氏澈《蜀破镜》,仁寿陈氏韶湘《鹃碧录》。”18就书目论,戴氏胪列诸书除《鹃碧录》外,俱为刘景伯所援引。此外,刘景伯参考了近三十种不同种类的历史文献,如《明史》《四川通志》《陕西通志》《保宁府志》《澧州志》《成都县志》《郫县志》《内江县志》《石砫厅志》等官修正史或地方志,《荒书》《蜀破镜》《蜀碧》《蜀难叙略》《明季北略》《明季南略》《绥寇纪略》《锦里新编》《马氏家传》等野史杂史,《物理小识》《井蛙杂记》《忆记》《见闻随笔》《池北偶谈》《庸闲斋笔记》等笔记小说集。

仅就参考文献的数量看,作为一部史学著作,《蜀龟鉴》虽有可观,却未必值得赞誉。但应该考虑到,自好友于咸丰甲寅年(1854)夏将“欧、李二书”赠予刘景伯,引出辑书之事,到《蜀龟鉴》成书,时间不足两月19。刘景伯能在较短的时间内,有意识地参考不同种类的数十种文献,且关注到了成书未久的《蜀破镜》20,表现出强烈的存史意识。这与明季清初巴蜀地区“文献荡然”的情况,以及刘氏“文献保存”的使命感有密切的关系。

在《蜀龟鉴》中,刘景伯多次提到明季清初的巴蜀地区遭受战争重创,致使“文献荡然”“文献尽毁”。这样的认知在近世巴蜀学者眼中,几乎成为共识。除前引戴纶喆的言论外,刘咸炘亦以明季流寇之祸为“(蜀中人文)祸乱之大者”,“盛世之文献既亡于乱,而经乱之后又无人收拾,即乱时之事,文亦已多不可考”,并认为这样的情形直接导致了近代巴蜀文化的衰落21。在刘景伯看来,“文献荡然”是导致后世官修史籍中,关于明季清初蜀地人、事的记载出现含混不清、误记漏记的直接原因。其亦在书中列举诸多事例,如《嘉庆四川通志》对“成都城堕”之事记载不清,又将昆明人马乾误记为吴县人。最令刘氏愤慨的,是功勋卓著的马祥龄、张凤仪夫妇的事迹竟然“史志不载”,“恤典不加”。正史的记载存在诸多缺漏,刘景伯遂将注意力投向那些可以增补《明史》《四川通志》等正史或方志“未备之事”的野史。有人指出“故老传闻”与“私家传志”不可靠,不能作为叙史的凭据。面对这种质疑,刘景伯一方面表示自己赞同“信以传信,疑以传疑”的撰史原则,另一方面则强调“故老传闻”与“私家传志”在补充正史之缺漏方面的重要作用。诚如王世贞所言,野史中“征是非,削讳忌”的部分,也具有价值,不可不顾22。尤其在“文献荡然”的背景下,“史失求诸野”的做法,更为史家所采纳23。《滟滪囊》一书也收录了“采之风闻,或名实非据;得诸称述,或详略非宜”的内容,参订者刘承莆认为,这些内容虽系“野说”,但亦有补于国史24。应当说,刘景伯对史料的认识,与王、刘等人一脉相承。刘景伯存史与补史的意识,以及对同时期相关著作的关注,使得《蜀龟鉴》成为彼时“纪献乱”诸书中最为特异者。

对于明末清初四川遭受祸殃的思考,也是《蜀龟鉴》的重要内容。彼时四川被祸最惨,为张献忠部、摇黄农民军、南明地方武装、清军交替侵扰,即便躲过战祸,接踵而来的瘟疫、虎患,甚至常人之间“以人为食”的杀戮,都使川人“难逃生天”。广安人欧阳直自顺治甲申(1644)至康熙己酉(1669),二十五年间,多次辗转于大西、南明、满清等政权,屡经战祸、颠沛流离,其自号“存一”,意指“举家仅存其一”。对于欧阳直的经历,刘景伯亦觉不可思议,直言“欧阳万死一生,非其智力之能出险也,天也”25。

被誉为“天府之国”的巴蜀地区遭此灾祸,刘景伯喻以“自有蜀以来只一见”,“俗蔽”被认为是造成这种景况的重要原因。俗蔽者,风俗败坏也。沈荀蔚、欧阳直都认为世道浇漓,蜀地民心不古。欧阳氏直言崇祯之后,“锦水巴山,满目魍魉魑魅”,蜀人“狙诈奸深,刻薄诡谲”。更有甚者,“父子相夷,兄弟相害,朋友相贼,夫妇相残,亲戚相伤,宗族相害”,致有大劫,且以蜀地“虎豹横行”喻世道之衰落26。在刘景伯看来,明季四川之风俗恶、人心恶,固是事实,但并不能简单地将惨祸的发生归罪于蜀人。明代重典治吏,刑政尤严,而明季贪官污吏肆行盘剥,致有“倾人家,破人产,鬻人子,骗人财,坏人功名,害人性命,淫占人妻女,拆散人婚姻”的情形26。征派既已繁重,又兼官吏欺侮,乡农佣贩们“惟有佃田租屋,号寒啼饥”。现实如此,又怎能“不责贪官污吏之横于上”,而“独谓蜀人梗化”?

乾嘉时期的史家认为移风易俗的重任应由士大夫来担纲27,而刘景伯更进一步指出“风俗由乎上之政教”。帝王躬行孝悌,为天下表率,上行下效,士大夫方知廉隅与俭德,百姓始知气节、信义与礼让,最终方能使人民和睦,风俗淳厚。反之,若天子“不言仁义”,又如何让士大夫各尽职忠,百姓乐业安居、民气淳朴?明世宗以来,帝王皆言利、重利。世宗、神宗“矿税”之举,已“张明亡之本”,而熹宗、思宗又增派“辽饷”“剿饷”“练饷”。“矿税”已使“民穷盗起”,加派三饷,更令国民穷困,国讫于亡28。在这样的时代背景下,明季四川地区世情日下,风俗败坏,也就不足为奇了。

刘景伯的这种认识,也反映在《蜀龟鉴》章节的编排上。与欧、李等书开篇记晚明事不同,《蜀龟鉴》卷首以嘉靖“大议礼”事开篇。乍看之下,似乎有失谨严,与辑书之旨不符,但这种安排恰能反映出刘景伯对于明代历史的认识。明世宗即位后,信用方士,怠政养奸,27年未朝,致使严嵩擅权;又坏“取民之制”,百余年富庶治平之业,因以渐替29。虽然“明亡之征兆,至万历而定”29,但刘景伯指出世宗朝“议礼”“税矿”两事,就已损伤朝野之“元气”30,故“明亡于烈帝,成于神、熹而胎于嘉靖”。对于“矿税”的危害,前人就有“明亡于矿税”的认识31,刘景伯则进一步指出“明亡不始于神宗复矿税,而始于世宗之初税矿”32,并援引司马迁“利诚乱之始”的观点来解释明季的社会动荡,认为明季清初四川民众因“好作乱”致使蜀地动荡,而“好作乱”源于民众“好犯上”,“好犯上”则因民众漠视孝悌之义,民不言孝悌,又是因为“天子言利不言仁义”。

从“风俗”谈到“上之政教”,可见刘景伯的意图并不止于备述史实的“纪乱”与存续史料的“辑书”。所谓“龟鉴”者,以史为鉴,观其演变以预知来事也。《蜀龟鉴》中照录司马迁“居今之世,志古之道,所以自镜”语,可知刘氏以明季清初四川之史事为鉴,考察得失、彰善瘅恶、经世致用的价值取向。在《蜀龟鉴》中,可以分别找到针对帝王、官绅以及乡人之“戒鉴”。论及帝王,除了“言利不言仁义”的殷鉴外,刘景伯还谈到了明思宗。思宗享国十七年,用相竟至五十人之多,对于在地方上实际指挥作战的督抚们,亦“不一二年辄他调”,其中弊病,不言自明。反观清世祖与圣祖,则将经略四川的重任交予降将李国英。李氏镇蜀二十余年,“殄巨寇,起疮痍,振纪纲,修废坠”,为清廷成功平定西南奠定了基础。对照之下,故刘景伯以“明烈帝迁除太亟”为“兴朝之殷鉴”。又及督抚,刘景伯称孙传庭征科过于严厉,故其虽死忠而秦人不怜;洪承畴则善于抚民,“贷于乡村,釜钟为满”。故忧勤尽职、征科不滥,又成为“百代督抚之明鉴”。再及乡人,刘氏认为,家、国、天下“分殊理一”,殊途同归。普通的民众地位虽低,但若每家皆安宁治平,天下也就不再有祸乱。《蜀龟鉴》从帝王、官绅、乡人三个层面为后世之人提供了殷鉴,存一代之史,为后世立制,刘景伯的经世思想也由此体现。

余论

乾嘉时期的四川,已经出现李调元、刘沅等博通经史之人,尤其是李调元,被誉为“乾嘉中四川士夫之有文才而兼治朴学者,固未能或之先也”33,故知彼时汉学风气已在四川出现。但整体看来,这种风气“在四川也长期处在边缘状态,没有产生大的影响”34。一代经学大师廖平早年得以考入尊经书院,应归功于其在“败簏”偶然觅得的《说文解字》之残页,并潜心研读的经历35。而廖氏正式“从事训诂文字之学”,已是光绪丙子年(1876)的事了36。可见在“前尊经书院时期”,巴蜀地区的学术更多受到宋学的影响。曾在尊经书院读书的张祥龄也回忆道,“川省偏处西南,国朝以来,不知所谓汉学”。蜀士们被张之洞提倡纪(昀)、阮(元)之学,创建书院、购置典籍的一系列行为所触动,才开始接触、学习汉学37。是故由经入史的刘景伯表现出的重义理、重春秋褒贬的倾向,也反映了彼时巴蜀学者的治学状况。不过,这一倾向对于一部史学著作而言,却产生了两个负面影响。其一,刘景伯对褒贬、义理的过分强调,并据此对史料进行“删润”,有损《蜀龟鉴》的史料价值。如明四川巡抚陈士奇为张献忠擒杀,刘氏以“死义,不书”为由不载其事;又如顺治十年南明袭扰顺庆府,为清军副将霍光仙击退。

刘景伯以“抚军败滇师于顺庆”记之,并自注云“虽副将亦书抚军,功人也”。而彼时的“抚军”,实为清四川巡抚李国英。王鸣盛就指出治史不当模仿春秋书法,认为“春秋书法,去圣久远,难以揣测,学者但当阙疑,不必强解,唯考其事实可耳。……究之是非千载炳著,原无须书生笔底予夺,若因弄笔,反令事实不明,岂不两失之”38。由此可知,谢国桢对《蜀龟鉴》“惟必欲效法左氏,从事笔削,局于一隅之见,反致更失其真矣”的评价39,以及刘咸炘“斤斤书法,殊为多事”40的批评,是恰如其分的。其二,由于缺乏“考据”的意识,刘景伯对史料的选辑颇值得商榷。如刘氏记云,崇祯十三年张献忠入川时,四川巡抚邵捷春在张令、秦良玉败绩后,误中张部小卒诈降之计,派遣新募士兵两万入山进剿,最终全军覆没。据《明史·邵捷春传》,彼时邵捷春仅“提弱卒二万守重庆”,所倚重者唯张令、秦良玉两部。后明军作战不利,张令阵亡,秦良玉亦败,邵氏不得已退守梁山,以抗拒张献忠、罗汝才的联军41。危急如是,此时的邵捷春又何以“弃新军二万”于不知名的山中?此事见于《蜀碧》卷一,本可疑之,但刘景伯照录彭遵泗之说,未对此表示怀疑,且认为“弃新军”实为邵捷春的重大失误42。

此外,刘景伯在辑书时对于不见于史、志的“野史”亦不加甄别。如崇祯十四年的“成都民变”,其事仅见于欧阳直、沈荀蔚之书,刘氏将之解释为时任四川巡抚的廖大亨有意“匿而不报”。至于为通报军情而遭杀身之祸的“通江义童”、率部抗击张献忠的刘应选妻陈氏等,其事迹亦不见于史、志,刘氏则以“文献皆烬于献贼手”释之。诚然,四川经历祸乱以致“文献荡如”,但这是否是解释“史事见于野史而不见于正史”的金科玉条?如王世贞所言,野史虽具“征是非,削讳忌”的价值,但也有“挟郄而多诬”“轻听而多舛”“好怪而多诞”等弊端43,刘景伯对“野史之弊”显然缺乏足够的认知。

刘景伯晚年治史,又因仓促成书,导致《蜀龟鉴》中存在大量史实错误。如将明人吴甡的著作《忆记》误作《记忆》,将明代藩王的“护卫甲士”误为“班军”,将吴三桂改元的年份误记为康熙十六年,凡此种种,不一而足。不过,与同时期记载明季清初四川历史的诸多著作相较,《蜀龟鉴》仍具有相当的价值。

首先,《蜀龟鉴》篇幅最巨,内容最为丰富。作为“辑书缘起”的“欧、李二书”,“欧书”篇幅短小,仅万余言,“李书”篇幅稍大,三万余言。其他诸书,沈荀蔚《蜀难叙略》、费密《荒书》各万余言;彭遵泗《蜀碧》、孙錤《蜀破镜》各两万余言。《蜀龟鉴》八万余言的篇幅,实为诸书之最44。就各书的叙事而言,《滟滪囊》《蜀碧》《蜀破镜》叙事始于崇祯初年李自成、张献忠起事,《蜀难叙略》记事始于崇祯十七年张献忠寇蜀。《欧阳氏遗书》《荒书》虽分别提及万历杨应龙之乱与天启奢崇明之乱,然记事仍自崇祯始。唯有《蜀龟鉴》以“嘉靖大礼议”为全书之始。《蜀龟鉴》与《滟滪囊》叙事至康熙二十年(1681)“三藩之乱”平,其他各书叙事则止于康熙三年(1664)清军剿灭大顺军余部。

如前所述,《蜀龟鉴》欲讨论“明所以亡,清所以兴,闯、献所以起灭”。为实现这一目的,刘景伯据全国而观四川,且从长时段来观察明清易代的历史。其宏大的视野与深沉的寄望,显然与旨在记述明末蜀乱的其他著作不同。

其次,虽然彼时考据之风对于偏处西南地区的巴蜀学术影响极为有限,“有所反应,但没有掀起波澜”45,然刘景伯却能有意识地为援引之史料标明出处。这些标注虽极简略,如以“李氏”代指《滟滪囊》,以“新编”代指《锦里新编》,以“厅志”代指《石砫厅志》等。但前述诸书中,仅有彭遵泗《蜀碧》设“征实”一节,胪列文献来源二十五处,且于正文中并无体现。这一方面说明刘景伯具有一定的“史源意识”,另一方面或也为考察四川“前尊经书院时期”的史学状况提供了一个案例。

再次,《蜀龟鉴》对巴蜀方志的编纂有重要作用。正是由于刘景伯博览相关著述,广泛采摭前人旧说,令《蜀龟鉴》能够较为全面地反映明季清初的四川历史,这也使得同治以后,四川各地区编纂的地方志对此书亦多有援引。据笔者在爱如生方志库的检索结果,《蜀龟鉴》至少曾为同治《仪陇县志》《重修成都县志》、光绪《新修潼川府志》《叙州府志》、民国《渠县志》《江安县志》等二十余部志书所援引46,这也进一步验证了《蜀龟鉴》“存史”的价值。

总之,虽然具有前述诸多缺陷,但刘景伯在辑史时能据全国而观四川,且能从长时段来观察明清易代的历史,已然为其他著述所不及。加之刘氏具有强烈的存史意识,并在书中寄寓了自己的经世思想,故《蜀龟鉴》与同时期四川学者的相关著述相较,仍不失为“最佳的一种”47。

+++++++ ++ ++

作者简介

朱晓舟,四川师范大学历史文化学院讲师、四川师范大学巴蜀文化研究中心研究员。

本文发表于《中华文化论坛》 2020(06)。注释从略。

++ + ++