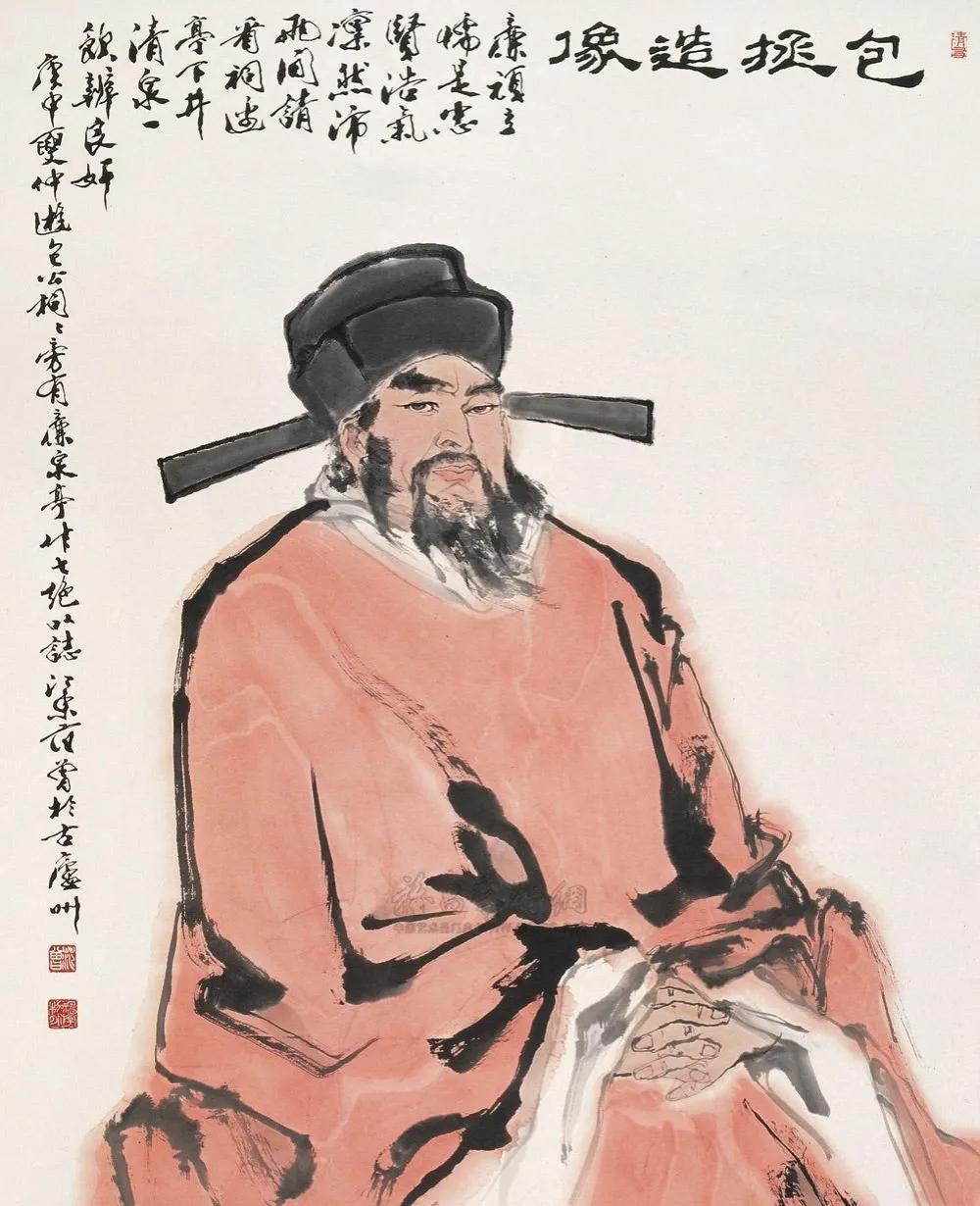

简介:包拯(公元999—1062年),字希仁,安徽合肥人,北宋时期著名的政治家,为官清廉,一代名臣,被百姓称为“包青天”。包拯死后,被宋仁宗追任为礼部尚书,赐谥“孝肃”。欧阳修称赞包拯“少有孝行,闻于乡里;晚节有直,著在朝廷”。

(一)敬老爱幼

包拯从小天资聪颖,读书勤苦。

仁宗天圣五年(1027年),二十九岁的包拯考中进士,被授以建昌(隶属于辽宁省葫芦岛市)知县。

由于包拯父母的年纪大了,包拯请求在庐州任职。随后,朝廷便派包拯到与庐州相邻的和州担任矿税官。再后来,包拯干脆辞职回家赡养双亲。

许多人劝他尽早出仕,包拯说:“一个人如果对父母都不尽孝,怎么能对国尽忠呢?”

父母相继去世,包拯守丧期满后,仍然不愿离去。在家乡父老多次劝慰下,将近四十岁的包拯于1037年出任扬州天长县的知县。

有个小孩,爸爸死了以后,妈妈又病了,日子过得非常艰难。小孩每天靠卖油条为生。

一天,他把油条全都卖完了,坐在路边一块大石头上,把篮子里的钱一个个地数了一遍,正好一百个。

他太高兴了,心想:今儿个卖了一百个钱,能给妈妈买药了。

小孩卖了一个上午的油条,累坏了,他把头一歪,躺在大石头上,一会儿就睡着了,睡了很长时间才醒过来。“哎哟,我得赶快给妈妈买药去啦。”

小孩子站起来一瞧,糟啦,篮子里的铜钱一个都没有了。

小孩既着急,又伤心,竟然呜呜地大哭起来。

这时,正赶上包拯带着大队人马从这里走过。包拯看见小孩哭得很伤心,于是问道:“小孩子,你为何哭泣呀?

“我卖油条的钱被人偷了,啊……”

“谁偷了你的钱呀?”

“不知道呀!我靠在这个大石头上睡着了,醒来时,钱就都不见了。啊……”

包拯想了一会儿,说:“我知道了,肯定是这块大石头偷了你的钱,我来审问这块石头吧,让它把钱还给你,好吗?”

人们听说包拯就要审问石头了,感到非常奇怪,全都跑过来瞧热闹。包拯对着那块石头吼道:

“石头啊,石头,小孩的铜钱,是不是你偷的呀?”

石头自然不会说话。

包拯又问道:“石头啊,石头,你不讲真话,我就打烂你的头。”

瞧热闹的人都笑了起来,议论纷纷地散开了。有人还说:“这真是一个糊涂官儿,一点都不会断案。”

包拯听到以后非常生气,就说:“我在审问石头,你们为什么说我的坏话呀,哼,你们每个人都必须罚一个铜钱!”

包拯命令手下人借来了一个盆子,倒上一些水,叫看热闹的每个人都往盆里扔一个铜钱。

“扑通,扑通,扑通……”

有一个人刚把钱扔进盆子里,就被包拯带来的衙役抓到了。那个人丢下铜钱以后,水面上立刻浮起一层油花,原来他就是那个小偷。

(二)执法如山

包拯升任端州(今广东肇庆),州岁贡砚。身为知州之尊,离任时未拿一砚,这在腐败成风的官场上确属罕见,引起了人们的赞扬。

包拯对贪官污吏毫不手软,应该弹劾的就弹劾,应该治罪的就治罪。比如,尽管李淑以侍读学士、端明殿学士的身份担任州官、府官,可是李淑仍然不满足,在出任南京知府的时候,他以侍养父母为名,要求还乡,可是背后却在攀附权贵,打通关系,竟取得了翰林学士侍从的职务。

包拯及时上奏,认为李淑已经官居要职了,可是贪心不止,何以能加官进爵?而且李母已经八十高龄,身旁无子,李淑应该辞官回乡,侍养老母。

包拯苦谏过后,宋仁宗皇帝罢免了李淑翰林学士的职务,但是仍然保留侍读学士等职。因此包拯在《弹李淑二》中又上奏:“且陛下日御讲筵,博询经义,常用笃厚方正之士,以备师臣之列,岂宜以奸险悖慢之臣,得预进读于前哉?此尤不可之甚者也。”

由于包拯阐理精辟,感人至深,使得宋仁宗皇帝罢了李淑侍读学士等职,贬为寿州知州。

包拯担任开封知府的时候,有一个罪犯花金钱贿赂了官员,相约:当受刑的时候,犯人只要鸣冤叫屈,争辩不休,就应该减刑了事。

当天执杖的时候,罪犯大喊大叫,那个官员立刻宣布减刑。包拯看出有鬼,马上宣布罪犯和官员同杖,弄清了这个案情的原委,并且依法惩处。

包拯在各州府任上,最难面对的是庐州和开封府。在开封府,包拯面对的是达官贵人的公然作对,在庐州,包拯面临的是另一种考验。包拯刚一调任庐州时,亲戚朋友个个笑逐颜开。他们纷纷前来拜访,认为有人替他们撑腰了。

包拯全部谢绝,拒不接见。在家乡任职时,包拯面对各种误解,写下一首诗:

清心为治本,直道是身谋。

秀干终成栋,精钢不作钩。

仓充鼠雀喜,草尽狐兔愁。

史册有遗训,无贻来者羞。

包拯的家族亲友仰仗包拯的名望欺压百姓,有的时候甚至骚扰官府。一天,包拯的堂舅犯法了,包拯为了告诫亲族,决心“杀鸡儆猴”,马上击鼓升堂,亲自审讯,命衙役重责七十大板,堂舅认错以后,方才退堂。从此以后,亲族全都奉公守法。

包拯不但注意修身,并且严教儿孙,为此包拯制定了一条家规,刻在墙上,以警诫后人,家规全文为:“后世子孙仕官有犯赃滥者不得放归本家。亡殁之后不得葬于大茔之中。不从吾志,非我子孙,仰珙刊石,坚于堂屋东壁,以昭后世。”

宋代官吏贪污成风,生活奢侈,这在历史上是有名的。到了宋仁宗时期,这种现象更加严重。有一年,杭、越等州“旱涝连年”,宋仁宗派淮南转运使魏兼去救灾。魏兼到了苏州以后,天天歌舞娱游,过上了帝王般的生活。魏兼下令把饥民都赶到庙里,不给一粒米,饿死了许多人。魏兼到了州县,州县官员遣送歌妓奉其享乐。

而包拯高官显位二十多年,两袖清风,过着平民般的生活。

(三)为民请命

包拯为民请命,被百姓倚为救世主。他的政绩不止于明断狱案,最主要的是他知道维护百姓的利益对于国家稳固的重要。

包拯主张对时政进行整顿和改革,建议裁撤冗官。北宋统一后,皇后、皇太后、太皇太后的家族可以授官,文武官员中地位高的亲属也可授官。

庆历六年,包拯上书:“景德、大中祥符年间,文武百官共计九千七百八十五员。现在文武百官共计一万七千三百余员。”

皇祜二年(1050年)秋,宋仁宗大赦天下,文武百官迁升一级。包拯激烈反对,诏书下来以后,包拯上书宋仁宗,指责这是败坏朝政。主张官员到了七十岁必须离职。

包拯在担任三司使时,注重发展生产,关心百姓疾苦。当时由政府向百姓购买物资,价格比市场价格低。包拯强烈反对这种政策。

陕西的七个州随意向老百姓摊派,包拯上奏朝廷停止这些摊派。包拯巡视山西,见良田被用来牧马,上奏道:“邢、名、赵州有田一万五千顷,却用来牧马,应该让老百姓耕田种地。”

包拯主张丈量豪强地主的土地,防止地主漏税。包拯建议朝廷加强辽宋边境的战备。当时中原的农民常被用来运送军粮。包拯说,在丰收之年购买当地的粮食,免去了百姓运粮之苦。

像包拯这样生性耿直,连皇亲国戚都不放在眼里的官吏,竟能屡获提拔,得到善终。包拯每次上书弹劾皇上身边的宠臣,惩治皇亲国戚,宋仁宗总是说好、好、好,照你的意思办。可见,宋仁宗是听得进善言忠告的,因为他真心体恤百姓。

当时,各地水旱、地震、蝗虫等灾害不断,宋仁宗都下旨赈济。皇祜元年春,河北水灾,宋仁宗以缗钱二十万买来谷种分发灾民。河北灾民凡八十岁以上或有残疾者赐米一石,酒一斗。

宋仁宗下诏责备朝官对地方官的弹劾不力,责令他们恪尽职守。有人请求把玉清辟为皇家苑囿,宋仁宗说:“先帝的苑囿已经很大了。”

宋仁宗死前留下遗诏,嘱咐后事从简。

宋仁宗需要包拯,依靠贤臣整肃朝纲,翦除奸人,也不能排除树立“圣明君主”形象的心理。

包拯为民请命,直至生命的最后一刻。

嘉祜七年(1062年),63岁的包拯正在理事时发病,众人把他抬回家,不久去世。

宋仁宗派专人护送他的灵柩回到合肥,沿途百姓夹道相送。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777