最近国内连续两年的春节档电影票房表现,都让影评人和电影爱好者或郁闷或担忧地发出一个疑问——为什么单是靠营销“到位”的影片就可以名利双收?

当一部电影最大的噱头仅仅依靠营销手段,而不是靠电影本身的质量就可以获得赞誉,赚得盆满钵满,甚至极端“饭圈化”容不得一点批评的声音,这样的结果究竟是电影商业化的进步,还是商业化电影的悲哀?

在审核等多方面的困境中,有文艺梦想、历史辩证思维、社会性追求的中国影人四处碰壁、举步维艰时;

在作为同样渴求真正的原创故事和讲好故事的观众,一样被充斥着大小荧幕的假演员,投机导演,狂轰滥炸的营销,分猪肉的业内颁奖搞得不胜其烦、心灰意冷时;

好在还有“网盘见”的选择,帮助我们有机会“吃点好的”。

虽然如今国际的各大影展一样会出现具有争议的获奖作品,但至少大部分都具有绝对的电影艺术价值。

我们从不怕争议、争执、争辩,只要初衷是对电影艺术、创作理念的尊重。

来自不同的国家、民族,拥有着不同的文化、背景政治理念的影视创作者,才能通过作品带领观众拓宽视野、了解世界。

我很喜欢许鞍华导演今年在以“政治性”为主战场的柏林影展上,针对评审员们左右派政治立场之争的问题所作出的回应:“很高兴我们的政治看法很不一样,但就是因为我们允许平台的讨论,跟不同人沟通,才有机会在任何‘战争’之前,化解我们的不同。”

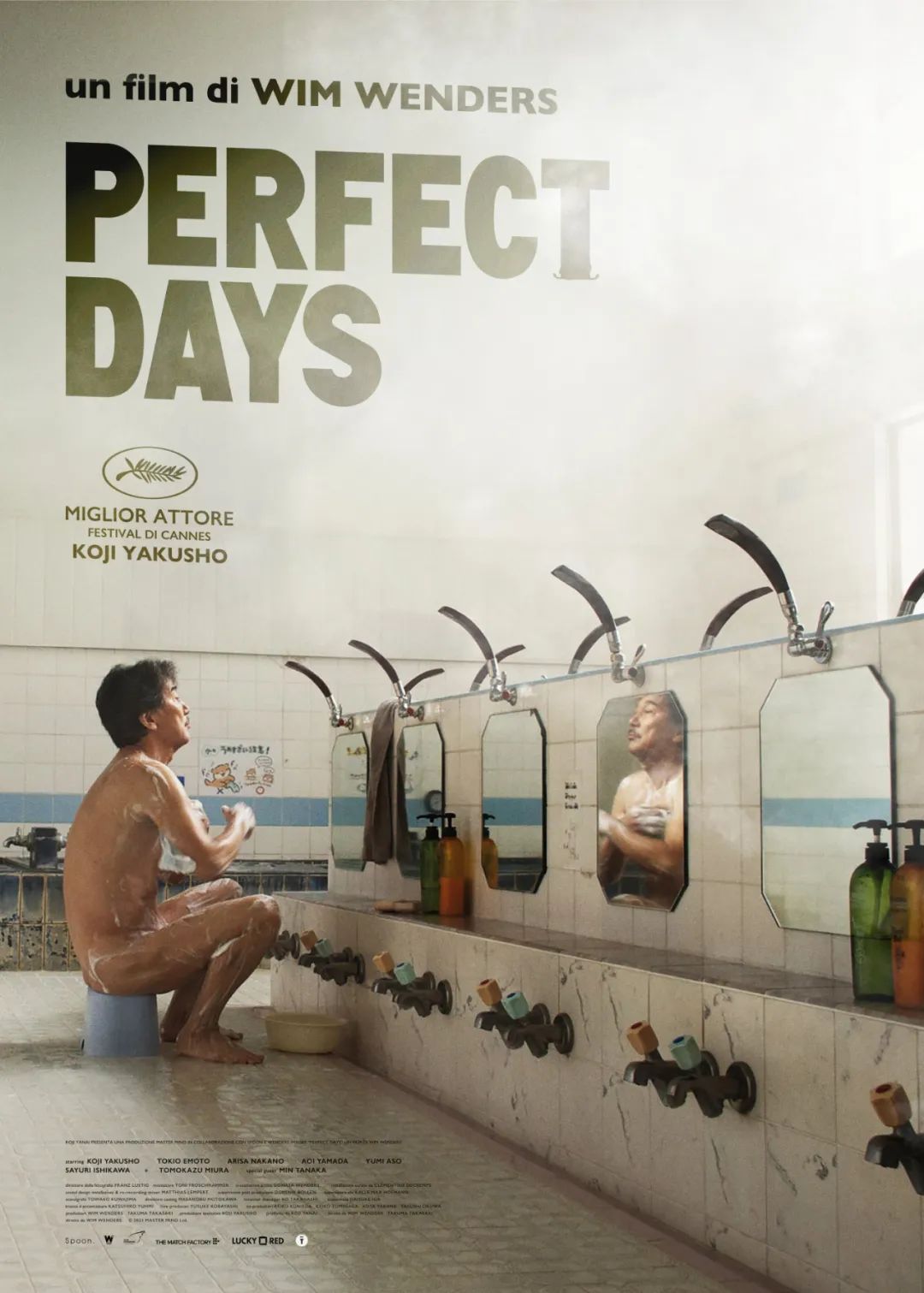

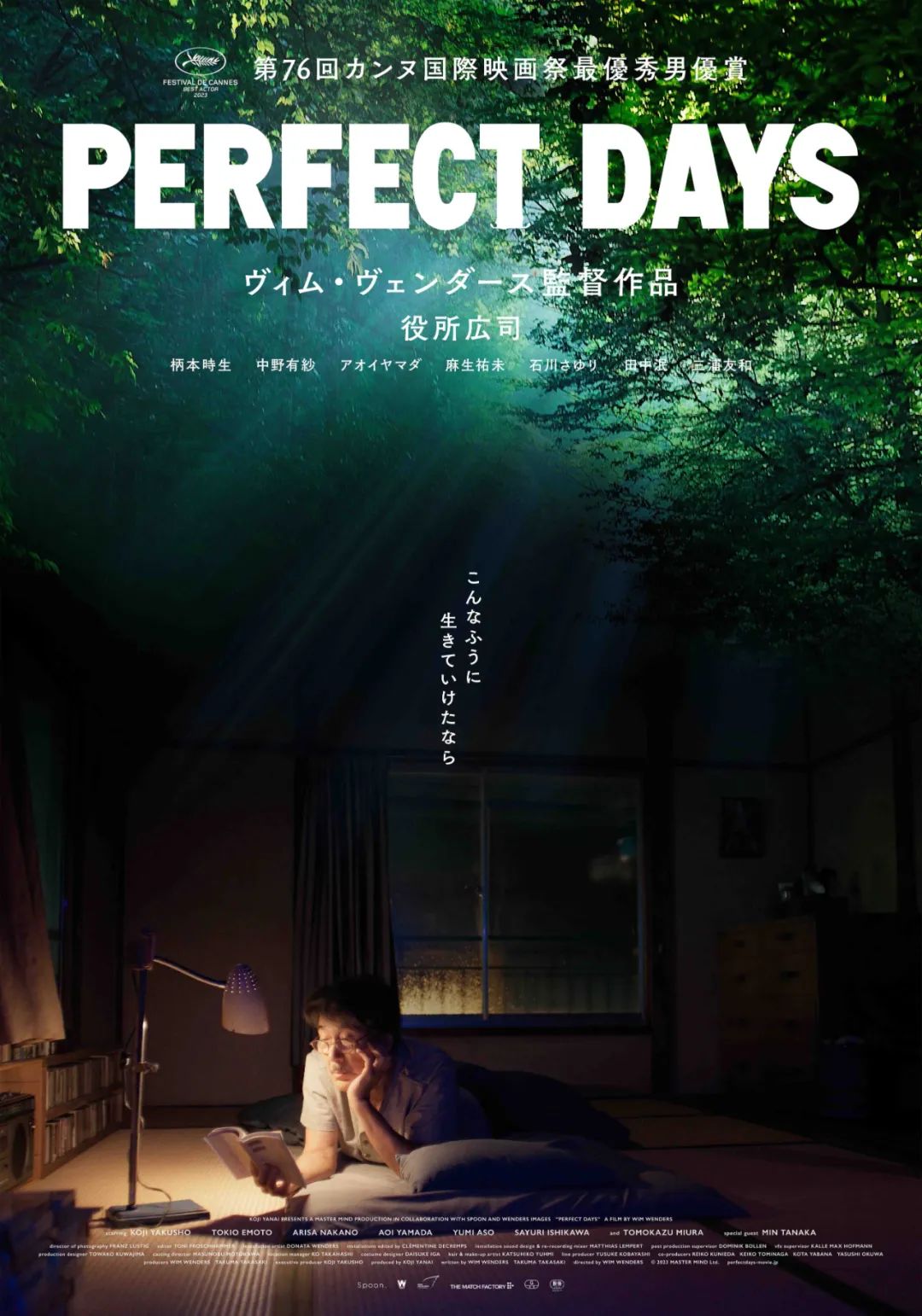

在去年的戛纳电影节,就有一部由德国电影大师执导,日本顶级演员出演的作品,将这种艺术的融合性和包容性展现得淋漓尽致的作品,引起了媒体和观众的强烈瞩目。

这就是由维姆·文德斯执导,役所广司主演的影片,《完美的日子》。

01

《完美的日子》在戛纳电影节引起关注实属必然。

该片不仅获得了金棕榈奖提名,并摘得天主教人道精神奖,更重要的是还让役所广司凭借该片在戛纳封帝。

而上一位获得此奖项的日本演员,则是 2004 年《无人知晓》里年仅十四岁的柳乐优弥,距今已有二十年之久。

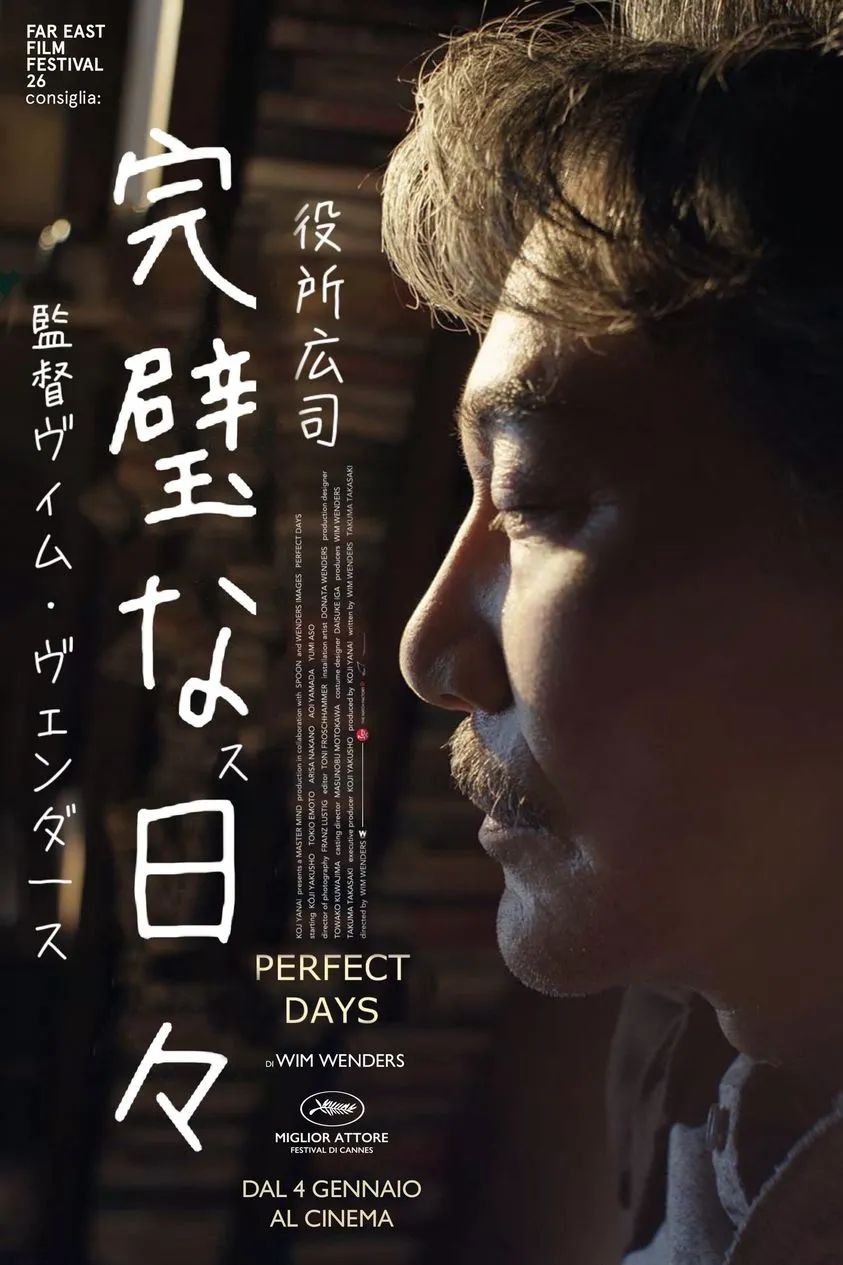

而在戛纳电影节之后,该片又获得了享有“日本奥斯卡”之称的第47届日本电影学院奖最佳影片、最佳导演、最佳男主角三项大奖。

并成为今年角逐奥斯卡最佳国际影片的热门之作。

在奥斯卡金像奖及日本电影学院奖颁奖前夕,役所广司则继戛纳封帝之后又再夺日本电影旬报影帝。

其实跨国合作+荣誉加身并不足以引起我对该片强烈的好奇。

最让我感到惊讶的部分,则是这部全球影评人公认的佳作,拍摄周期仅仅只有17天!

究竟是怎样的契机促成了这部佳作的诞生?

让我们一起穿越到20世纪80年代,看看维姆·文德斯,这位与法斯宾德、施隆多夫和赫尔措格并称为“德国新电影四杰”的大师当时正在忙些什么。

1983年,为纪念被维姆·文德斯视为电影事业“精神之父”的小津安二郎,他开始了一段奔赴东京的寻访之旅。

在这部上映于1985年,名为《寻找小津》的纪录片,虽初衷是为了展现一个后辈对大师致敬的情怀,却一不小心拍出了日本社会的精神状态,更重要的是,打开了维姆·文德斯对于东京的兴趣之门。

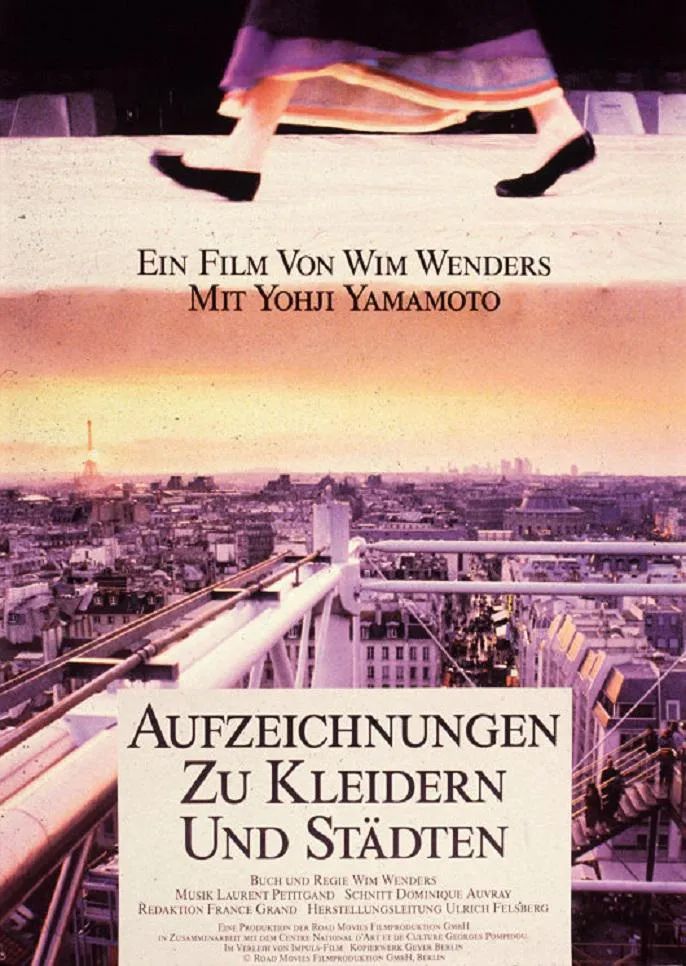

到了1988年,维姆·文德斯带着手持摄影机Eyemo以及Hi-8格式的录像摄影机再度勇闯东京,其目的是拍摄时尚设计师山本耀司的纪录片。

在这部纪录片中,我们很容易窥得其通过山本耀司如何游走于东京、巴黎之间,又如何在二战后重建的城市之中寻找“身份认同”的思考。

也正是因为这样的思考,这部纪录片也通篇充斥着其作为导演的个人观点。

虽然这部《都市时装速记》在其辉煌的执导作品中都不能进入第一梯队,但却是我个人非常钟爱的一部。

这两部纪录片的拍摄经历,也是维姆·文德斯在如今的三十多年后,决定再次将镜头对准东京的重要原因。

熟悉维姆·文德斯作品的观众应该非常了解,公路电影和纪录片是这位大师的“统治区”。

前者让他获得了如金狮奖、金棕榈奖等各大奖项的荣誉,后者纵使产出并不算多,却也让他赢得了三次奥斯卡最佳纪录片的提名。

其实《完美的日子》最初的设定并非一部长片,而是类似记录形式的宣传短片。

这部电影的诞生源自“东京公厕计画”(Tokyo Toilet Project),当时的发起人UNIQLO集团执行董事柳井康治,希望为东京17家知名建筑师安藤忠雄、伊东丰雄、坂茂等设计操刀的公厕拍摄宣传影片,其目的是让东京奥运期间前来日本的游客留下良好的印象。

接到这个offer的维姆·文德斯自然兴趣十足,但却又迸发出了一个“大胆的想法”。

“与其以每部4个工作天拍4部短片,为什么不用17天拍一部真正的电影呢?”

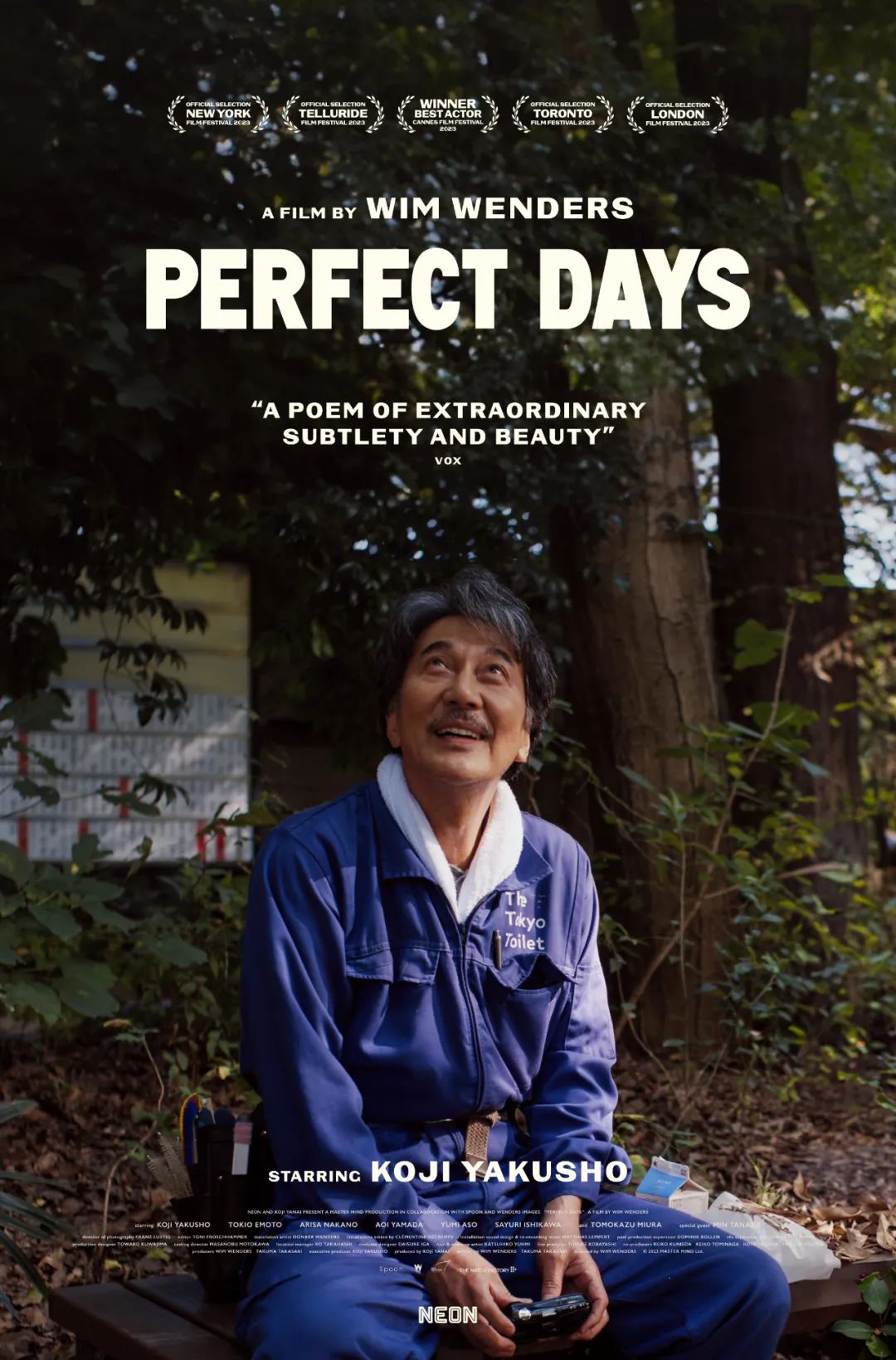

于是,他找来了从影四十余年,在日本影坛有着举足轻重地位的役所广司共同合作。

只为圆了自己“多年来,一直渴望回到日本”的念想,并以此片充分表达出“对东京那种真正的思乡之情。”

02

《完美的日子》对于熟悉维姆·文德斯作品的影迷来说,是一部十分特别的影片。

这一次,我们并没有在该片中看到其热衷且擅长的对于“个人”“民族”“国家”之间的关系的探讨,和寻找自我认同的精神内核。

而是立足一个小人物,以极简的情节与画面,勾勒出的一部由劳动与尊重、音乐与语言组建的关于时间的故事。

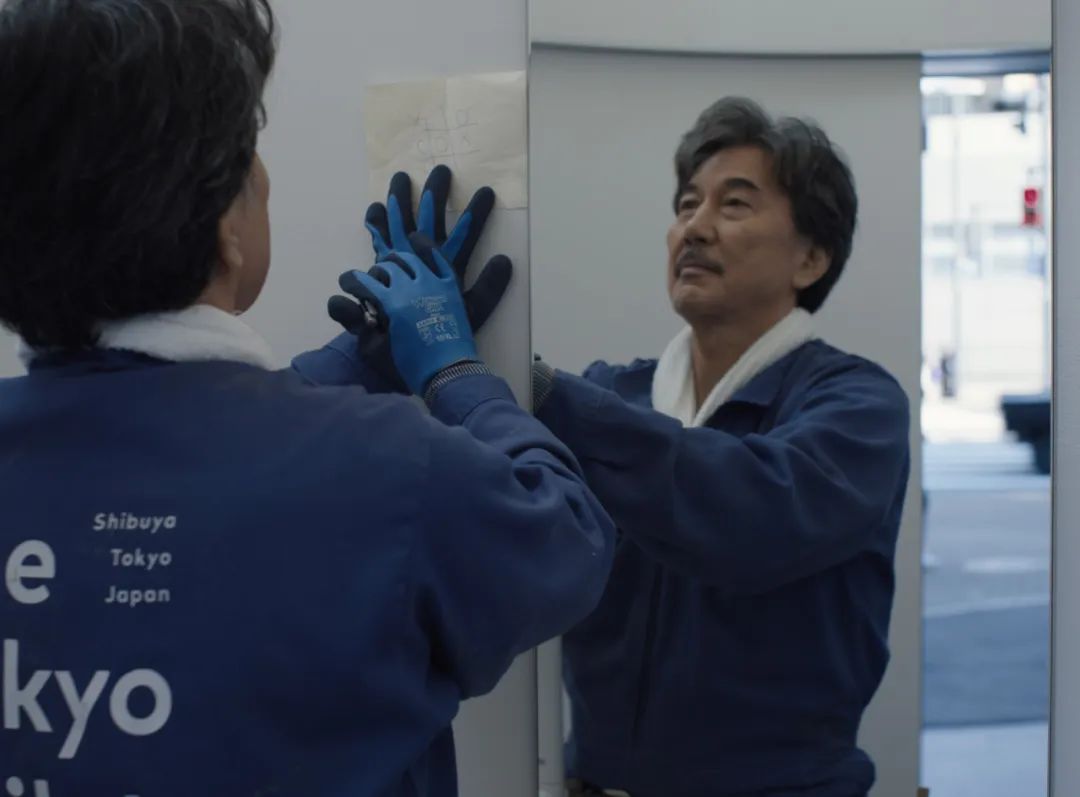

故事的主角是一位普通的公厕清洁工Hirayama。

他独居小屋,生活“完美”。

每天自睁开双眼后,他就开始了井井有条的一系列生活流程。

收拾床铺➡打理盆栽➡洗漱着装➡咖啡续命➡按时到岗➡认真工作。

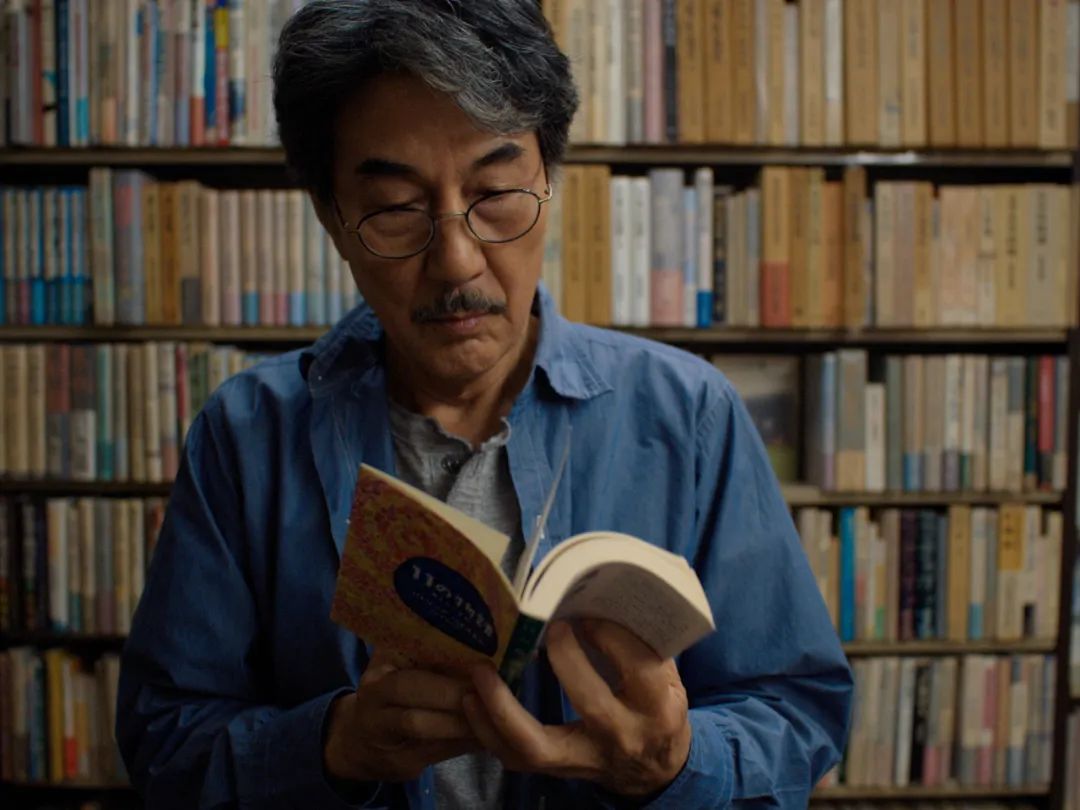

下班之后,也有着惯性的休闲模式。

踏车放松➡泡汤洗浴➡街摊吃面➡读书而眠。

若偶有雅兴,他也会听听西洋老歌,淘淘古书、喝喝小酒,并摄透镜头留下树叶缝隙流泻而下的光影。

我们通过导演的镜头凝视着“清洁工的日常”,甚至是近乎纪录片导演式的沉浸式体验。

很快地,观众就能透过这些平凡的重复,感知到整部影片最重要的内核——劳动是有尊严的。

因为劳动者是如此认真地看待自我的工作价值。

“庆祝辛勤工作的一天”,这句台词几乎足以涵盖整部影片的表象世界。

维姆·文德斯选择用一种直白的方式,快速的通过役所广司所饰演的男主传达给所有观众“有尊严的劳动,是值得喝彩的”的价值理念。

在重复性的日常被建立之后,导演又有素的满足了观众还需要一些“偶发事件”增加影片的故事性的需求。

最难能可贵的是,在之后的故事发展中插入的几段“意外”事件,不仅丰富了叙事,更从不同层面折射出了整个日本社会的精神面貌。

比如当下日本年轻人的工作交友态度,不同年龄层女性对于「女性主义」的不同认知。

更重要的是,我们能从这些事件中强烈地感受到一种代际交互、新旧迭代的探索。

如何表现“不变中的变化”?

《完美的日子》绝对可以称为这个议题的教科书级示范。

03

《完美的日子》之所以触动人心,除了极接地气但又兼顾文艺地讲述了这样“一个非常日本的故事,并深深植根于日本文化。”

除了“深入挖掘了清洁和服务在观念中意味着什么”外,更功不可没的就是役所广司精湛的演绎。

从影四十余年,洗尽铅华的役所广司在日常往复间流露出返璞归真的动人演技,总能时不时地让我在观影过程中感到灵魂深处莫名的震动。

“公厕清洁工”和“爱好高雅艺术”,两种跨界及破圈层的矛盾人设出现在其所饰演的角色身上,却异常的和谐。

事实上,影片从始至终都未曾挑明Hirayama究竟出身何处,但观众却仍能从其经历的蛛丝马迹中窥得一二。

或许他出身自中产乃至上流阶级,如今选择这样的职业,只是为了完成家庭的叛逃。

他的不善言辞、沉默劳动,与其说是性格使然,倒不如说是对于自身阶级的对抗手段。

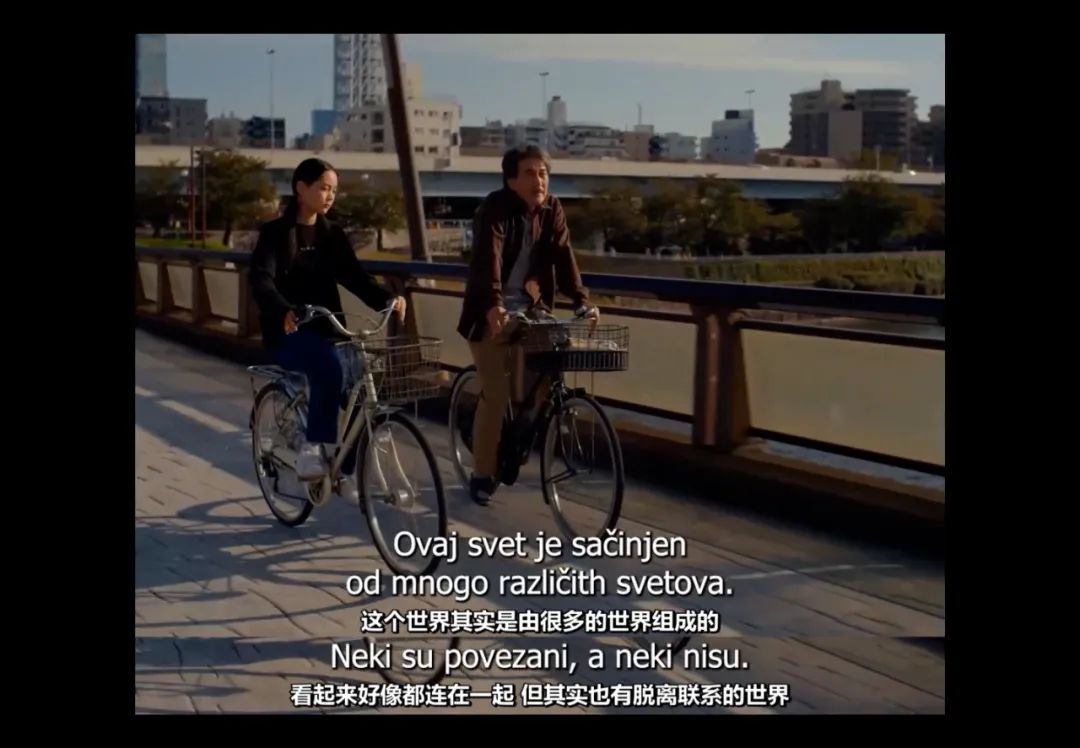

他如今所喜爱的音乐,适应的生活,让别人将他归类为“活在不同世界的人”。

时间似乎被定格在了他的身上,但丝毫没有影响其对社会的结构、生活的理解。

这一角色在某种程度上还投射出了维姆·文德斯本人拒绝向科技浪潮妥协,肆意地在时代变迁中选择老派浪漫的精神叛逆。

值得一提的是,影片中选择大量地来自60、70年代如帕蒂·史密斯、地下丝绒乐队、滚石乐队等老摇滚地配乐,更为具象地表达了这种“老派浪漫与叛逆”地鲜活能量。

我很喜欢影片中Hirayama曾说过的一句话:“有些语言能够连接彼此,有些则不能。”

而我们又为什么要对无法同频共振的人浪费时间呢?

《完美的日子》在拥抱着劳动阶级的同时,还在努力传达着“活在自己的时间,说着自己语言的人”要勇于接受自我,并且可以理直气壮地“活在过去”。

役所广司则深刻地体会了这样的气质,并精准地传达给了所有人。

也难怪维姆·文德斯在接受访问时说:“可以说,剧本就是为他(役所广司)写的”。

而我也由衷地祝愿所有看过该片的同学们,都可以在不同地劳动领域、不同地精神层面的修行之路上,成为实践自我生活价值的得道之人。

让我们之后生命的的大部分时间,都成为自己心中“完美的日子”。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777