中国古代皇帝出行,有一整套礼仪制度。因为涉及的人员太多,所以每次出行要做很多的准备工作。从出行的目标到交通工具,到随行人员的配备,都要按照制度执行。

皇帝出行时要有车驾,有玉辇、金辇,为乘轿,有盖、檐、帷幔,是皇帝最高规格的乘具。玉辇规格又高于金辇。玉辇用36人抬。金辇用28人抬。

皇帝出行需要人员跟随保护,队伍要按照顺序排列不能混乱。车驾、人员的数量、位置和规模(现代的说法就是仪仗队),都在卤簿记录,成为一种制度。

台北故宫博物院所收藏的《出警入跸图》,描绘出明朝皇帝出京谒陵的盛况。皇帝的车驾浩浩荡荡的随行队伍达1000多人。据史料记载,神宗皇帝谒陵的时候,随行的侍卫有12000人。

如此庞大的队伍,每天需要开支的费用惊人。虽说这些费用理论上是中央政府支出,实际是远远不够。清朝乾隆皇帝几次下江南,宗人府负责钱银,但负责接待的曹家却因此而破产,说明有很大一部分费用是由地方负担的。

这笔巨大的开支,对地方政府那是一个天文数字。

即使是中央政府开支,但几万人的住宿、吃饭、用水、马匹的草料等等都需要地方政府操劳。负责采办的太监、官员在中间再夹带私货,地方政府无疑要为这些行为买单。

如果再有太监这些皇帝的“身边人”提一些额外的要求,地方官员将处于一种非常尴尬的境地。不答应,这些宦官在皇帝耳边一句坏话,轻者免官,重者有可能杀头。答应,所有的费用,都要由地方负担。无论清廉还是腐败的官员,这些费用最终会转嫁到当地百姓头上,清廉与否唯一的区别就是转嫁的多少。

在皇权社会,如何处理皇帝出行的接待问题,对于地方官都是逆来顺受,老老实实掏钱,这是一个没有其它选择的命题。

那些皇帝的太监、亲信,跟随皇帝出行在狐假虎威的享受同时,还会得到沿途官员明面上和暗地里的好处,已经成为皇权社会的一个“潜规则”。

明代正德十三年,公元1518年。明朝中期喜好御驾亲征和出巡的明武宗,在出巡延绥时,碰到了向这个潜规则公开挑战的巡按御史张文明。

榆林镇北台

延绥是明代九边重镇之一,最初治所设在绥德,后移治榆林卫(今陕西榆林)。明武宗时期还沿袭以前称呼延绥。

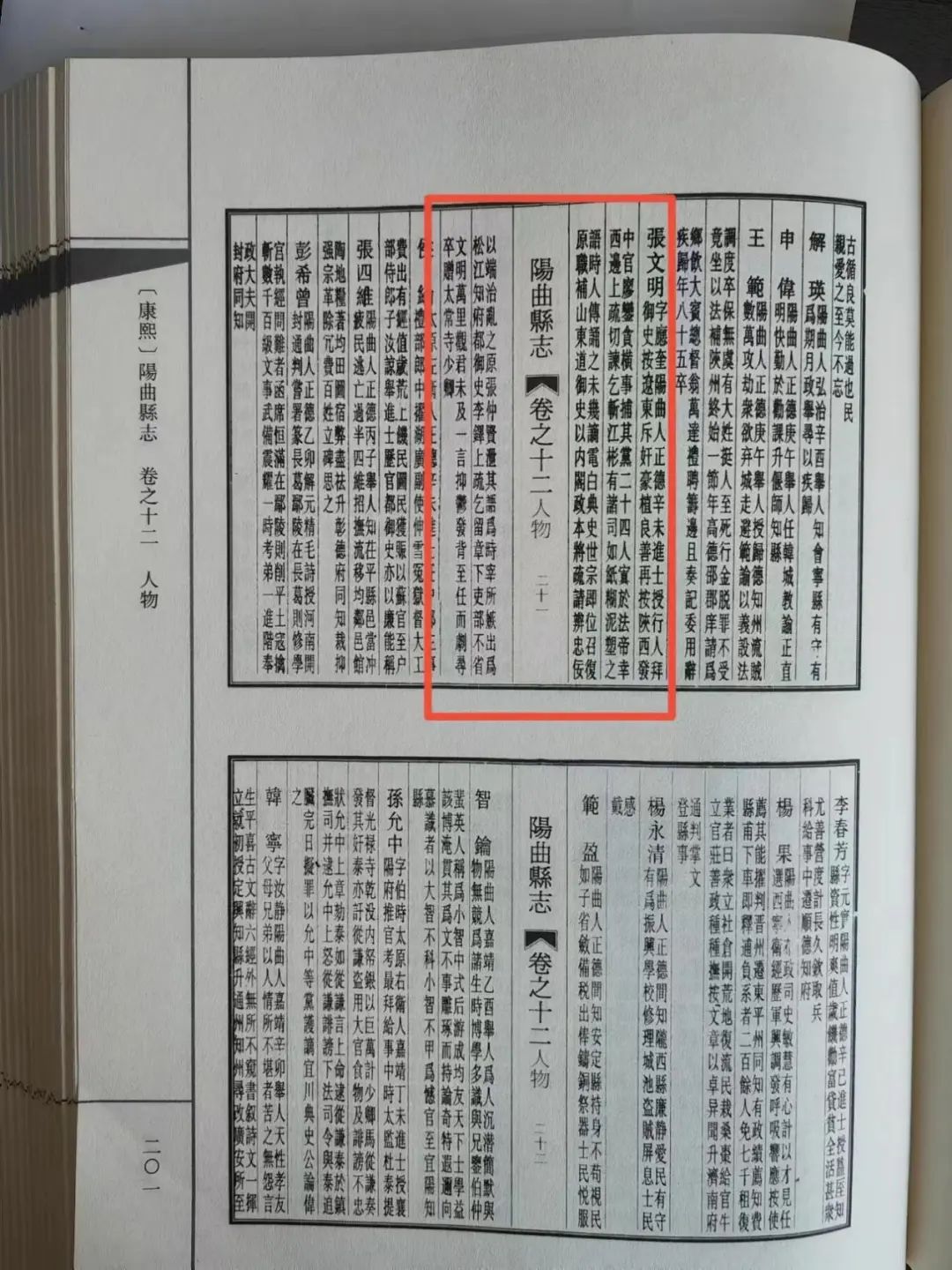

当时在陕西的巡按御史张文明。《明史卷一百八十八·列传第七十六》载:“张文明,字应奎,阳曲人。正德六年进士。授行人,擢御史,巡按辽东。寻按陕西。镇守中官廖堂贪恣,文明捕治其爪牙二十四人,堂大恨。”

张文明通过中央政府朝廷考试,也就是古代科举殿试,成为进士。被授予行人司行人。

行人司,是朱元璋设置的官署。要求必须是进士充任。主要管升品秩、掌传旨、册封等事。

不久,张文明升迁为御史,以巡按御史身份到辽东。《康熙·阳曲县志》记载,张文明巡按辽东时“斥奸豪,植良善”。

因张文明巡按辽东的政绩,朝廷又派他巡按陕西。当时陕西的“镇守中官”名廖堂。

“镇守中官”是明代往各地派出的宦官,主要职能是“监军”和“抚夷”。镇守中官的监军与监察御史不同,监察御史监军是稽核功罪赏罚,镇守中官监军则拥有监督军事将领、协赞军事行动、整饬军纪边防等权限。

张文明巡按陕西,发现了“镇守中官”廖堂贪婪恣肆,“捕治其爪牙二十四人”。《康熙·阳曲县志》专门加了三个字“寘于法”。这个“寘”同“置”。

可能当时的“镇守中官”是太监,属于内廷,监察御史职权有限。但对其手下,张文明则毫不留情,将其一网打尽,并全部按照法律进行了处理。

张文明这种做法与后来的行为联系起来,应该是惩治宦官的做法在太监中引起了反响,招致了宦官集团的反扑。

当明武宗出巡延绥时,张文明立即上疏,火速送到明武宗的“行在”。在这篇奏章中,张文明直指明武宗的宠臣江彬。

江彬是与武宗同起卧,被封为宣府、大同、辽东、延绥四镇的统帅。由于这层关系,江彬任情倾陷廷臣,大肆贪污受贿,培植私党,重用家人。

张文明在奏章中列举江彬罪恶,将因其罪行导致的各种灾难也详细列出。请求明武宗将江彬斩首。同时指出,朝中大臣对江彬的倒行逆施不闻不问,也应该一并追究责任。奏章中讲满朝文武大臣如纸糊泥塑,这段文字在当时被人们广泛传播,到处传诵。

张文明的奏章在皇帝那里没有激起一点浪花。

这时张文明直接赶到明武宗的“行在”。对于张文明拜见明武宗的情形,史书没有记载。但是张文明后面采取的一系列措施,让整个朝廷目瞪口呆。

对跟随皇帝出巡的“权幸”,也就是有权势而得到帝王宠爱的奸佞之人,以及皇帝出巡时的护驾侍从人员“力裁抑之”。

张文明目标明确,凡是奸佞之人及护驾侍从人员,我开始削减、删减你们的供应,意思很明确,不需要这么多人。削减不动的,压低标准。

对于其它额外要求,“所需多不应”。“潜规则”在这里行不通了。额外的要求基本上免谈,一概不答应。

当时明朝内廷管理宦官与宫内事务有“十二监”。司礼监排在第一。是整个宦官系统中的权势地位最高者。司礼监不仅总管内廷宦官事务,而且职权涉外廷朝政。

司礼太监张忠看着自己的权势被张文明的一系列举措压制,以往的潜规则在这里全然失效,明里暗里的好处都不见踪影,“怒甚”。心中的怨气与怒火到了极限。

但是张文明的这一套组合拳,是明明白白的阳谋,是敢于放在光天化日之下让众人看的。

明朝的言官制度是历史上最为完善的监察制度与组织机构,并由此形成了一个十分独特的言官群体。言官主要由都察院御史和六科给事中组成,明朝制度规定从中央到地方的各级衙门、从皇帝到百官、从国家大事到社会生活,都在言官的监察和言事范围之内。

张文明的所作所为在自己巡按御史的职责范围以内,宦官集团对张文明这种敢于公开挑战潜规则的正义行为挑不出任何毛病。

张忠与其宦官集团开始反扑。张忠在明武宗那里找准机会,给张文明罗织罪行。地方志中记载,张忠告诉皇帝,当地的秀才殴打了皇帝仪仗队旗军的校官,张文明对于秀才这种行为,放任自流,不予处罚。

在《明武宗毅皇帝实录卷之一百七十六》中增加了一项;“擅开所封识官柜,疑有所窥伺”。这个就比上一项厉害多了。官家封了的柜子,你张文明擅自打开,有偷看的嫌疑。

明武宗听到这里,大怒。立即下令,逮捕张文明。披枷带锁,押赴北京,关押到诏狱(由皇帝直接掌管的监狱)。

明朝正史中所记载的张文明“擅开所封识官柜,疑有所窥伺”的罪行,地方志中全部没有记叙。联系以后明武宗对张文明的处罚,这一条估计是在后面的落实中,被排除了。

张文明虽然被“下诏狱”,但之前的奏章已经“时人传诵之”,朝野上下对张文明的关注度骤然升高。第二年春天,御史们纷纷上疏,请求宽恕张文明,不再追究张文明的所谓罪行。

这些上疏全部被太监压下,没有送达明武宗。

明武宗回到北京,张忠等人又见缝插针般在明武宗前多次提起张文明,还是在行在的那套,请明武宗加重处罚。

到了七月,明武宗下旨,命令将张文明捉拿至豹房,也就是明武宗居住和处理朝政的地方,明武宗将亲自审问。

张文明被押到豹房,知道这是皇帝要亲自审理,想到太监们给自己捏造的罪名,这次是必死无疑了。伏地而行,等待皇帝下旨治罪。

等到明武宗到来,《明武宗毅皇帝实录卷之一百七十六》记载与地方志不同,“上忽悟,遂释之,但令谪之瘴所”。

明武宗可能是经历了将近一年的时间,对于张文明的所作所为已经有了新的见解,对太监们的做法已经有了认识。所以不再追究张文明的所谓“罪行”,当场释放,但降职流放到电白(现在的广东省茂名市电白区),任典史。典史这一官职设于州县,为县令的佐杂官,属于“未入流”,即无品阶。

三年后,明武宗去世,明世宗即位。明史记载,朝廷召张文明官复原职,任命为松江知府,还没有到任就去世,朝廷“赠太常少卿”。追封张文明为四品官。

《康熙·阳曲县志》则多了一段记载。明武宗即位,召回张文明,原计划是让张文明补山东道御史。按当时内阁的本意,是要上疏将张文明一案的忠与奸辨个清清楚楚,以此来治理当时捏造罪行的奸臣。

这个想法,被御史张仲贤泄露,遭到了当时内阁大臣的嫉妒,所以才让张文明出任松江知府。

这时,掌管御史的机构,都察院的最高长官都御史李铎,向明世宗上疏,乞求将张文明留在都察院。这一建议,在吏部没有通过。

张文明赴任的路上,还在观察朝廷的动静,将近万里的路程,都没有等来朝廷变更任命的一个字。

皇权社会,言官制度可以保证张文明的正义行为,但无法阻止奸臣、小人在皇帝左右的谗言、捏造。张文明可能是看透了这点,无法述说,“抑郁发背,至任所而剧,寻卒”。

经过这几年的折腾,张文明的心情低落到了极点。抑郁导致背部发病,到了松江,病情加剧,不久就去世了。

好书推荐

(点击图片可购买)

《太原指南》

作者其他作品:

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777