康熙勤政于民、鞠躬尽瘁所建立的卓越功绩,为清朝长达130余年的康乾盛世奠定了坚实的基础,造就了中国封建社会历史上的最后一个高峰。

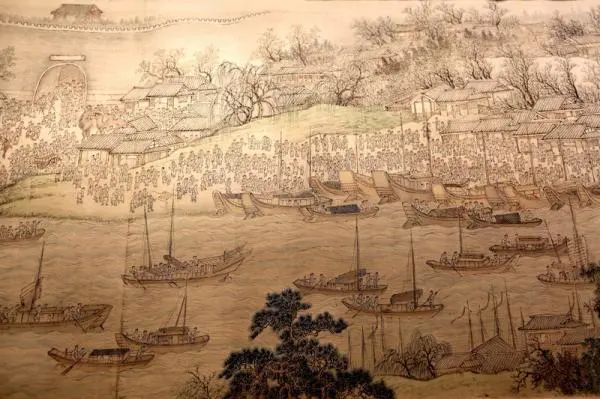

康熙帝巡幸蒲州

扁鹊何许人也?

扁鹊何许人也?

扁鹊何许人也?

扁鹊何许人也?

西巡途中,康熙帝还注意营造帝王与大臣、从官的和谐气氛彰显其勤政爱民的圣君形象。

康熙的书法造诣颇深,又为九五至尊,随从官员以获其赏赐为荣,康熙帝就尽量满足他们的要求,以融洽君臣关系。赏赐的物品有:书法、对联、诗作;甚至服装、眼镜、食品、珠宝等等。书法作品既有勉励臣下的,如赐山西布政使满都、四川布政使于准、山西按察使巴哈部俱的“清慎勤”三字官箴及诗,更有表彰官员的话语。这些书法作品体现出康熙深厚的儒家文化修养,表达了皇帝的身份,既赢得了臣下的感恩之心,又获得了汉族官员的政治亲和力。

康熙帝西巡的兴致很高,一路吟诗。他的《御制文集三集》载有这次西巡的十四首诗作,即:过固关入山西境、固关口号、平定州、幸西省至太原、渡黄河潼关驻跸、入陕西境、望华山、渭河见终南山、冬至日抵西安遥祝、长安行、西安偶作、回銮至华阴欲登华山因风雾所阻、由豫省回銮渡孟津、赐超玉和尚。可以说这些诗作记录了西巡的大致过程和所关注的事情,这些诗作将成为康熙帝西巡的历史记忆,展示了康熙能文善诗的文化君主形象。

这里选载康熙帝西巡时的三首诗,以飨各位:

幸西省至太原

黎元瞻翠盖,三晋力桑麻;

纳稼如丰稔,祈年忆静嘉。

边无戍卒苦,巷有读书家;

此幸非游玩,隆冬见玉花。

渡黄河潼关驻跸

星源来晋甸,天险峙秦关。

波涌方舟速,威明古戍间。

万民瞻凤辇,百职集鹓班。

冬省经兹地,移风先化顽。

望华山

一月风霜尘土中,忽看翠盏拥三峰。

汉廷金掌今应笑,唯有华巅并古松。

西巡的意义

康熙皇帝西巡之前,已经有过东巡、南巡与北巡,唯独没有深入陕西进行西巡。所以四十二年的西巡,完成了康熙帝的夙愿,使其巡幸构成了全国东西南北的体系。这是康熙帝西巡的一个出发点。

究其政治意义,可以概括为两个方面:一方面是考察吏治民风,祭祀先祖贤哲,属于对内的行政,也是儒家“治国、平天下”理念中所强调的,是对儒家文化的继承。另一方面就是练兵阅军,强调军队的战斗力,表明了重视骑射,抵御外侮的清朝国策。对于满族占据统治地位的清朝而言,在广大的汉族面前树立认同儒家文化和中国历史十分重要,可以借此赢得汉族对于清朝统治的政治认同。

矗立在西安广仁寺的御制碑文,昭示着这次西巡的意义。《广仁寺碑文》介绍了西巡的内容:“省方设教,训吏宁人;已责除租,行庆布德;引年赐帛,奖学兴贤。所过山川、圣哲祠域,遣修祀事,用弹精湮。凡所以裨邦政厚民生者,靡弗致其勤焉。又以运际承平,无忘武备,简稽将士,整饬戎行,发内帑之金钱,普军中之颁给,爰于演武之场,躬亲校射之典,以建威销荫之义,有观德习礼之风。”概括起来就是:改善吏治民风,蠲免钱粮,敬老奖学,尊崇圣贤,以利邦政民生;整饬军务,奖赏兵士,御射示范,以观礼立威展示强清。

小方面说,虽其名曰“西巡”,且目的地是陕西省西安市,但巡行启程的一大半是走在山西省版图上。其资料中记载沿途的政行、吏治、民风、轶事等都是研究山西清代历史的宝贵资料。在蒲州境内的行程活动,也给我们留下一段或可研讨或为谈资的佳话。

四十二年,康熙五十岁。像往常一样他拒绝了大臣为其上尊号的请求,表明其勤政务实的治国态度。这一年对于康熙帝是不平凡的,他连续巡幸,可谓巡幸之年。正月十六至三月十五南下山东、江浙,巡视堤工,长达59天。五月以结党罪拘禁索额图。五月二十五日开始巡幸塞外,除了避暑行围巡视蒙古外,也是舒缓被索党破坏的心情。七月初一日由于皇兄裕亲王福全逝世,星夜返京。接着为了驱赶丧兄之痛,七月初六至八月二十九日继续北巡,加上前一阶段,北巡共计90天。接下来就是十月十一日至十二月十九日68天的西巡。这一年康熙帝共有217天在外巡幸。不过,年初的南巡是为了完成上一年半途而废的巡幸,北巡是每年都进行的,唯独西巡是专门之行。可以说,康熙帝以西巡的方式为自己的五十大寿献上了一份大礼。

康熙帝曾总结自己的巡幸之政说:“朕理事五十余年,无时不以民生为念,凡巡幸所至之地,即加访问,故于民之疾苦无有不知。”所以实在可以说,康熙的巡幸,是一种治国方式,是帮助他决策民生使国家长治久安不可或缺的。其勤政于民、鞠躬尽瘁所建立的卓越功绩,为清朝长达130余年的康乾盛世奠定了坚实的基础,造就了中国封建社会历史上的最后一个高峰。

作者简介:李建,山西永济人,1954年7月生,1972年2月永济热电厂参加工作,2009年退休,大专文化,工程师。

1989年开始发表文学作品,曾获“全国青年散文大奖赛”奖。永济市作协会员。近年来陆续有文学作品(纪实散文、诗歌等)在《蒲州文学》《关帝庙》、《食疗养生》、佛教刊物《法音》、《净土》、《永济佛教》和《山西佛教网》上发表。2013年编辑出版《永济佛教资料汇辑》一书,31万字,为研究永济(地区)佛教历史、探求本土文化知识提供了详实宝贵的历史资料。

竭诚欢迎广大读者、专家学者参与评论,提出意见建议,同时欢迎大家不吝赐稿,共享永济文化之香醇。

:0359—8022180

:yjxcb001@163.com

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777