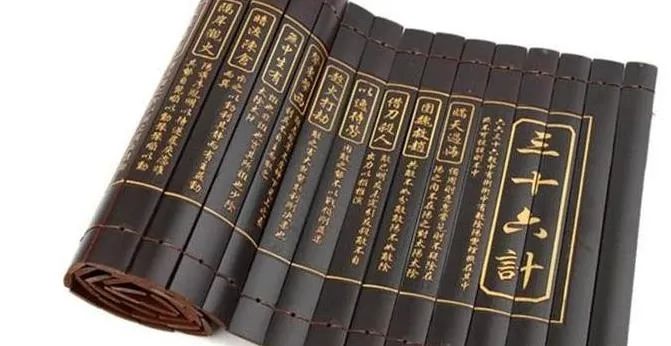

“三十六计”一语,先于著书之年,语源可考自南朝宋将檀道济(?—公元436年),据《南齐书·王敬则传》:“檀公三十六策,走为上计,汝父子唯应走耳。”意为败局已定,无可挽回,唯有退却,方是上策。此语后人赓相沿用,宋代惠洪《冷斋夜话》:“三十六计,走为上计。”计计相扣,在展现中国古代兵法和东方智慧的同时,浓彩重墨描绘出一幅二千年前中国战国时期政治、军事与各阶层不同的人物情感相交融的历史画卷。

抄录三十六计

NO.1

胜战计

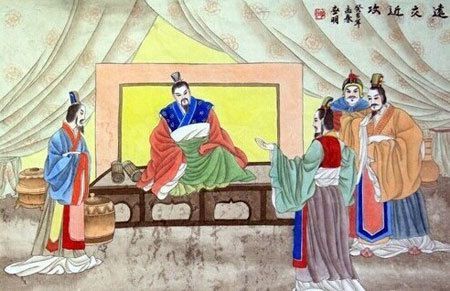

第一计:瞒天过海

译:认为准备万分周到,就容易松劲;平时看惯了的,就往往不在怀疑了,秘计隐藏在暴露的事物中,而不是和公开的形式相排斥。非常公开的往往蕴藏着非常机密的。

第二计:围魏救赵

译:树敌不可过多,对敌要各个击破,对现在还不忙于消灭的,要隐藏我们的意图。

第三计:借刀杀人

敌已明,友未定,引友杀敌,不出自力,以损推演。

译:作战的对象已经确定,而朋友的态度还不稳定,要诱导朋友去消灭敌人,避免消耗自己的力量。

第四计:以逸待劳

困敌之势,不以战,损刚益柔。

译:控制敌方力量发展的命脉来扼杀他,而不采取进攻的形势,这就是“损刚益柔”原理的演用。

第五计:趁火打劫

敌之害大,就势取利,刚决柔也。

译:敌方的危机很大,就乘机取利,用优势力量攻击软弱的。

第六计:声东击西

乱志乱萃,不虞“坤下兑上”之象;利其不自主而取之。

译:敌人乱撞瞎碰,摸不清情况,这是《易经》“萃”封上所说的“坤下兑上”的混乱征状。必须利用敌方失去控制力的时机加以消灭。

NO.2

敌战计

第七计:无中生有

诳也,非诳也,实其所诳也。少阴,太阴,太阳。

译:无中生有是运用假象,但不是弄假到底。而是使假象变真象,大小假象,掩护真象。

第八计:暗渡陈仓

示之以动,利其静而有主,“益动而巽”。

译:故意暴露行动,利用敌方固守的时机,便主动偷袭。

第九计:隔岸观火

阳乖序乱,阴以待逆,暴戾恣睢,其势自毙。顺以动豫,豫顺以动。

译:敌人内部分裂,秩序混乱,我便等待他发生内讧,那时敌人穷凶极恶,翻目仇杀,势必自行灭亡。我要根据敌人变动作好准备;作好准备之后,还要根据敌人的变动而行动。

第十计:笑里藏刀

信而安之,阴以图之,备而后动,勿使有变:刚中柔外也。

译:使敌人相信我方,并使其麻痹松懈,我则暗中策划,充分准备,一有机会,立即动手,使他来不及应变,这是暗中厉害,表面柔和的策略。

第十一计:李代桃僵

势必有损,损阴以益阳。

译:当局势发展有所损失的时候,要舍得局部的损失,以换取全局的优势。

第十二计:顺手牵羊

微隙在所必乘,微利在所必得。少阴,少阳。

译:微小的漏洞必须利用,微小的利益,也必须获得。变敌人小的疏忽,为我方小的胜利。

NO.3

攻战计

第十三计:打草惊蛇

疑为叩实,察而后动,复者,阴之媒也。

译:有怀疑的就要侦察实情,完全掌握了实情再行动。反复侦察,是发现暗藏敌人的因素。

第十四计:借尸还魂

有用者不可借,不能用者,求借,借不能用者而用之。匪我求童蒙,童蒙求我。

译:有用的不可以利用,怕的是我不能控制它,不能利用的却要去利用,因为我完全可以控制它,利用不能用的而控制它,这不是我受别人的支配,而是我支配别人。

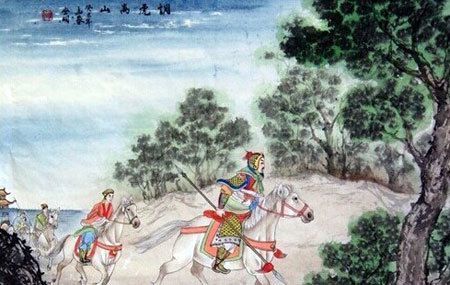

第十五计:调虎离山

待天以困之,用人以诱之,“往蹇来返”。

译:等待天时对敌方不利时再去围困他,用人假象去诱骗他“往前有危险,就返身离开”。

第十六计:欲擒故纵

逼则反兵,走则减势,紧随勿迫。累其气力,消其斗志,散而后擒。兵不血刃,需,有孚光。

译:逼得敌人无路可走,就会遭到坚决的反扑;让他逃走,就会消灭敌人的气势,所以要紧紧地跟踪敌人,但不要逼迫他,借以消耗他的体力,瓦解他的士气,等他的兵力分散了,再行再以捕捉。这样用兵可以避免流血,不逼迫敌人,并让他相信,这对战争是有利的。

第十七计:抛砖引玉

类以诱之,击蒙也。

译:用类似的东西去迷惑敌人,使敌人遭懵上当。

第十八计:擒贼擒王

摧其坚,夺其魁,以解其体;龙战于野,其道穷也。

译:彻底地摧毁敌人的主力,抓住他的首领,借以粉碎他的战争机构,这是一场激烈的总决战。

NO.4

混战计

第十九计:釜底抽薪

不敌其力,而消其势,兑下乾上之象。

译:力量上不能战胜敌人,可以瓦解他的气势,这就是《易经》兑下乾上的《履卦》上所说的“柔履刚”的办法。

第二十计:混水摸鱼

乘其阴乱,利其弱而无主,随,以向晦入宴息。

译:乘着敌人内部混乱,利用他还是弱小而没有主见,他随从我,像人随着天时吃饭、休息一样。

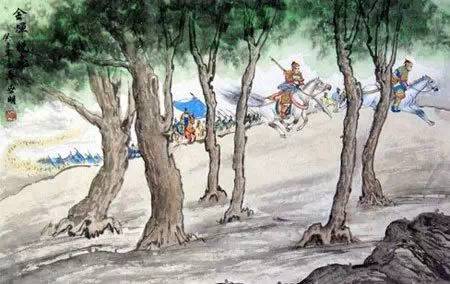

第二十一计:金蝉脱壳

存其形,完其势;友不疑,敌不动;巽而上蛊。

译:保存阵地的原形,造成强大的声势,使友军不怀疑,敌人也不敢贸然进犯,而我却可以隐蔽地击破另一支敌军。

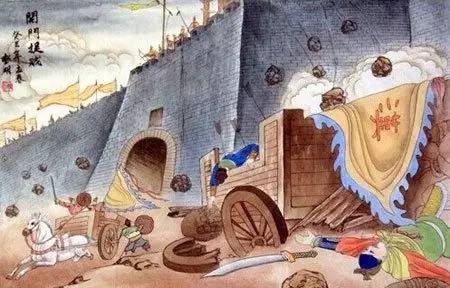

第二十二计:关门捉贼

小敌困之,剥,不利有攸往。

译:对弱小的敌人,要加以包围歼灭;对垂死挣扎的敌人,如果从后面急追远赶,那是很不利的。

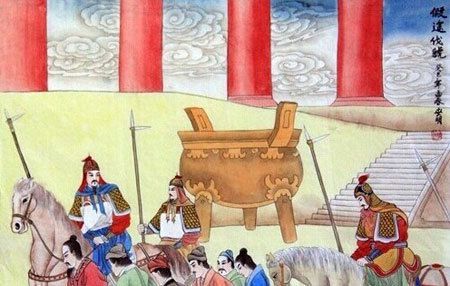

第二十三计:远交近攻

形禁势格,利以近取。害以远隔,上火下泽。

译:处于(扭转)不利的形势(局面),要考虑(阻止)它发展的方向(趋势),(利于)攻取附近的地方,就有利,(不利于)攻击远隔的地方,就有害。《易经聧》卦说:“火苗向上冒,池水向下流,志向不同,也可以结交。”

第二十四计:假途代虢

两大之间,敌胁以从,我假以势,困,有言不信。

译:对处的两个强大敌人中间的国家,敌人胁迫它时,我方却作援求它,立即出兵。《易经困》卦说:“对处在困迫状况下的国家,光空谈而没有行动,是不会被他信任的。”

NO.5

并战计

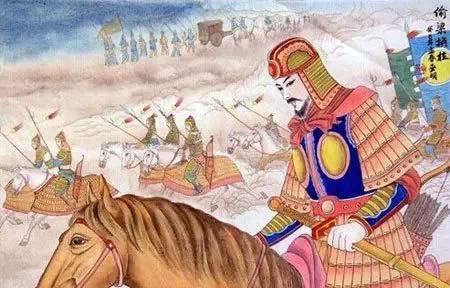

第二十五计:偷梁换柱

译:频更其阵,抽其劲旅,待其自败,而后乘之,曳其轮也。

多次变动敌人的阵容,把他的兵力调开,等待他自己败阵,然后用谋进攻他,《易经既济》卦说:“先拖住敌人,然后再替换他。”

第二十六计:指桑骂槐

大凌小者,警以诱之。刚中而应,行险而顺。

译:强大的慑服弱小的,要用警戒的方法来诱导它。《易经师》卦说:适当的强硬,可以得到拥护;施用险诈,可以得到顺从。

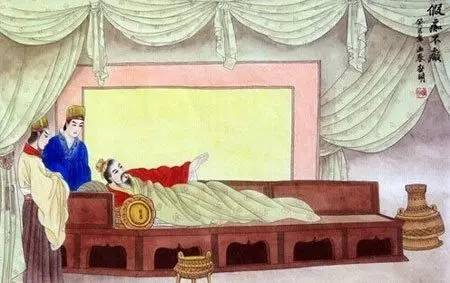

第二十七计:假痴不癫

宁伪作不知不为,不伪作假知妄为,静不露机,云雷屯也。

译:宁可假装不知道的,不行动,不可假装知道而轻举妄动。要沉着,不要泄露一点机密,就像迅猛激烈的云雷,在冬季藏入地下般的平静。

第二十八计:上屋抽梯

假之以便,唆之使前,断其援应,陷之死地,遇毒,位不当也。

译:故意露出破绽,引诱敌人深入我方,然后选择有利时机,断绝敌人的前应和后援,使它完全处于死地。敌人这样的下场《易经嗑》上说的好:抢吃腊肉的嗑掉了牙,怪自己的动作不当。

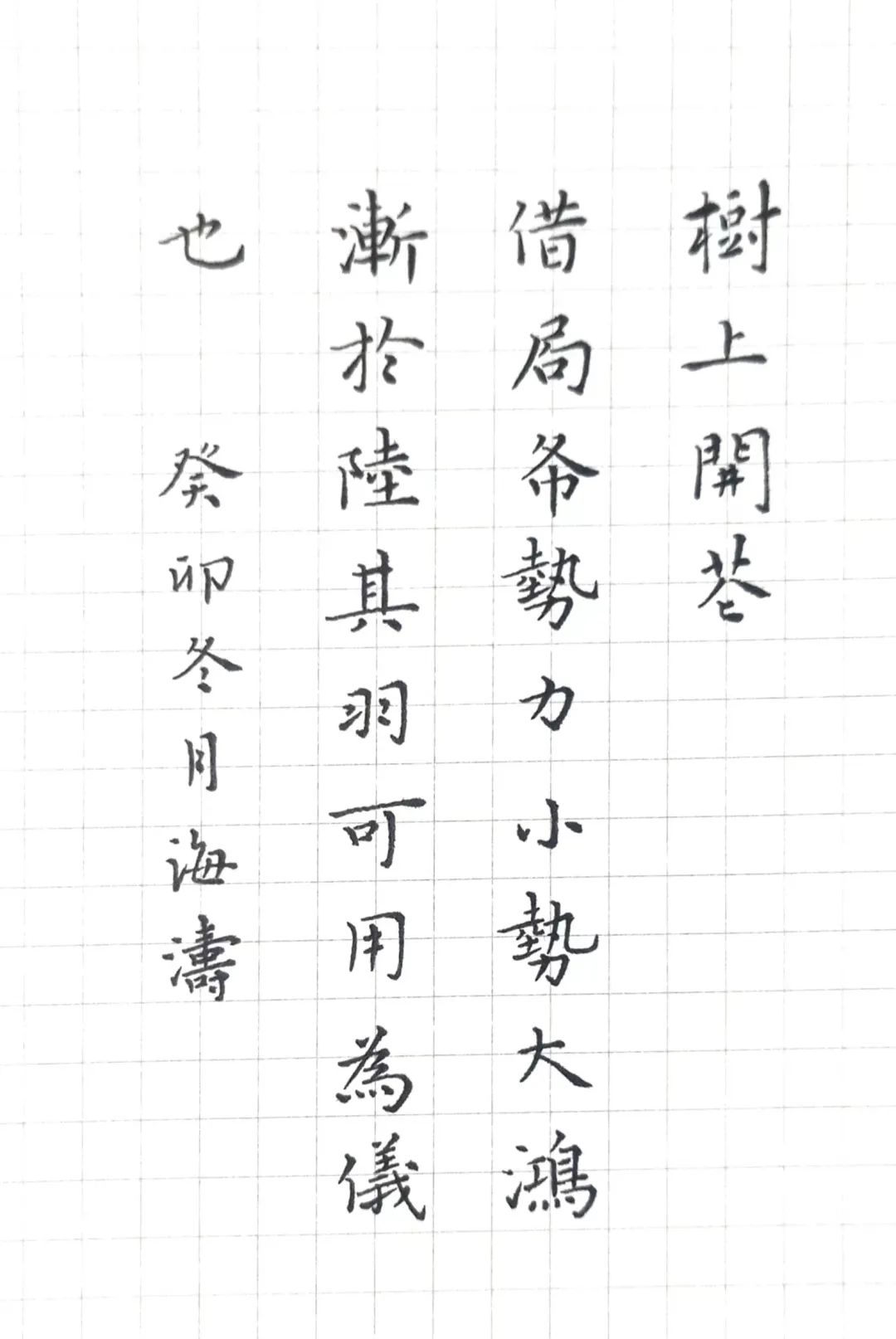

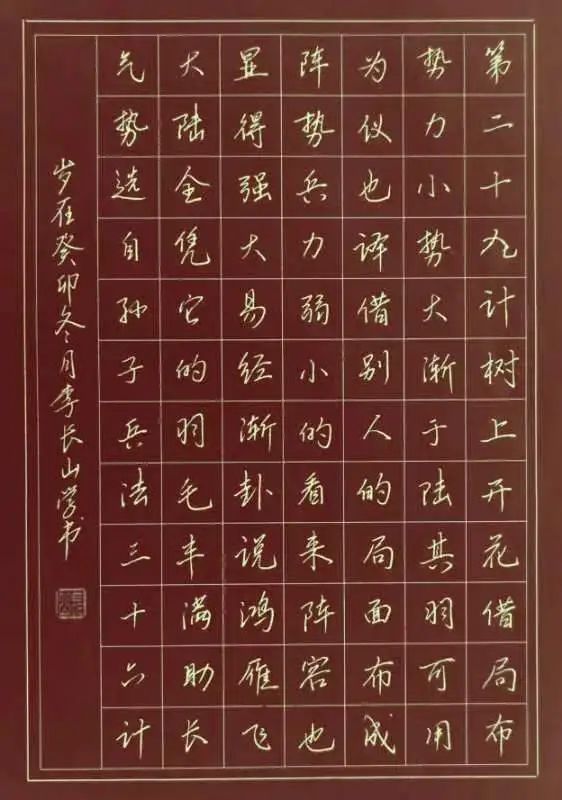

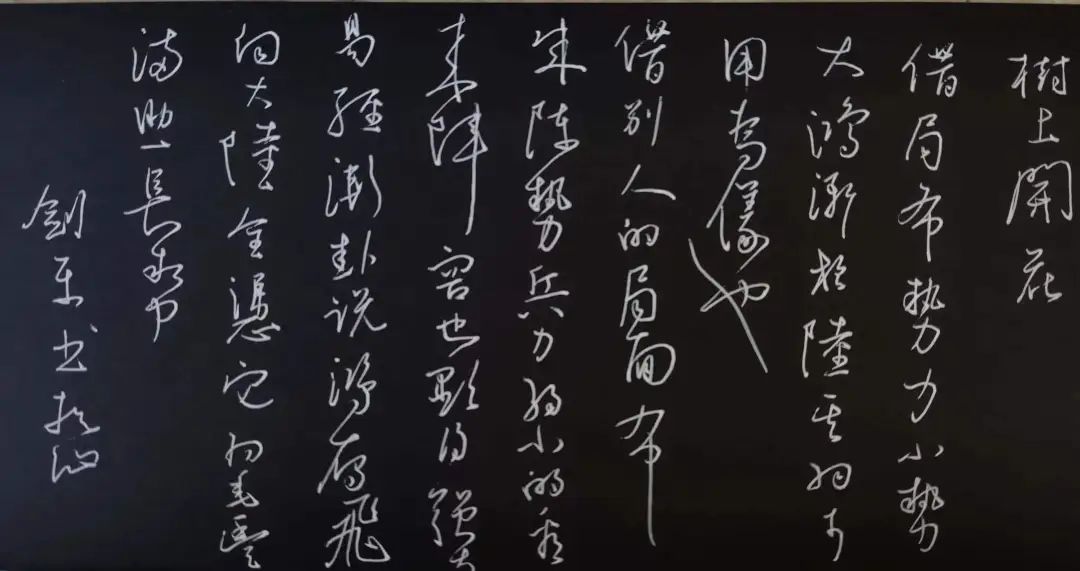

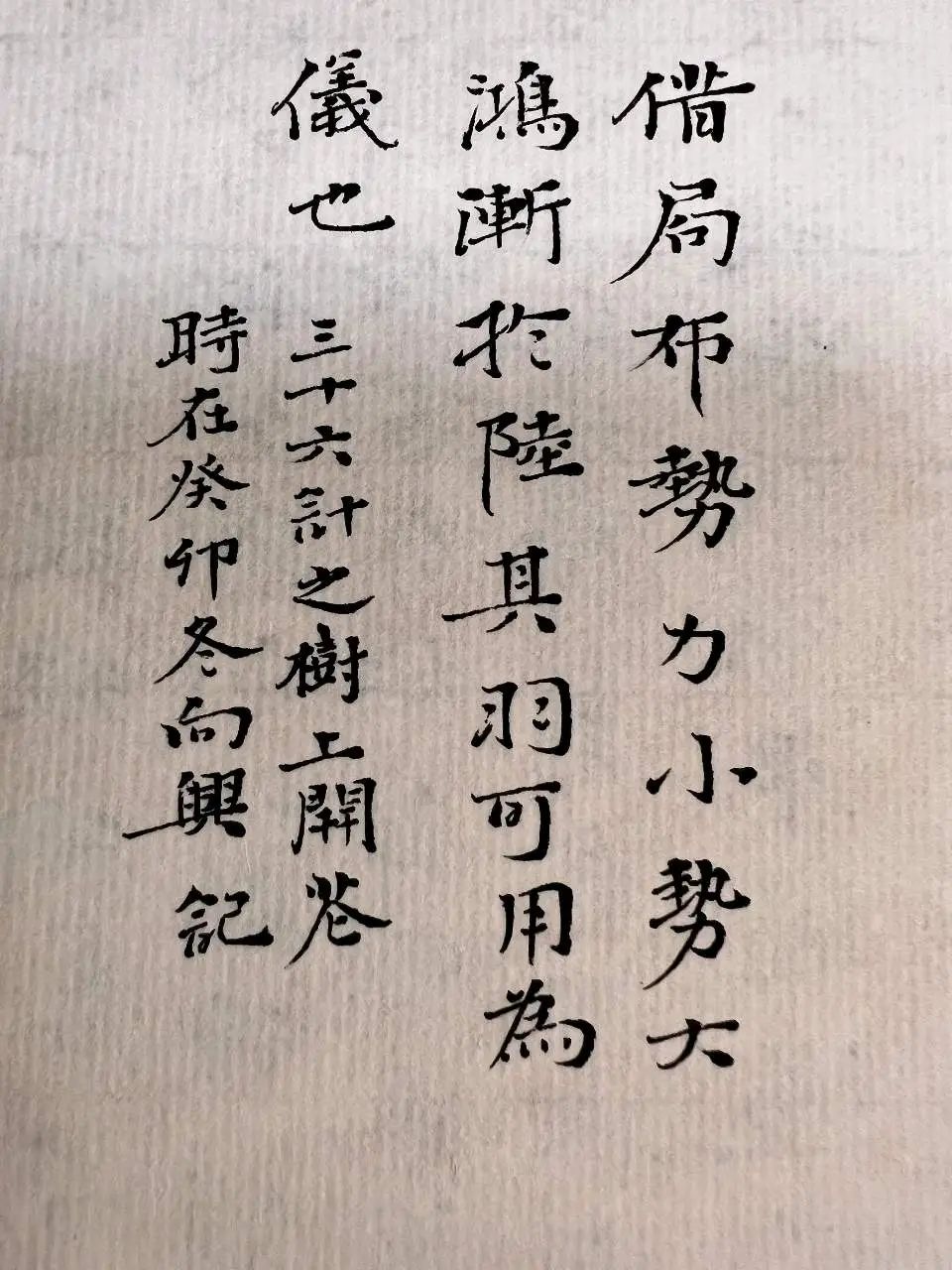

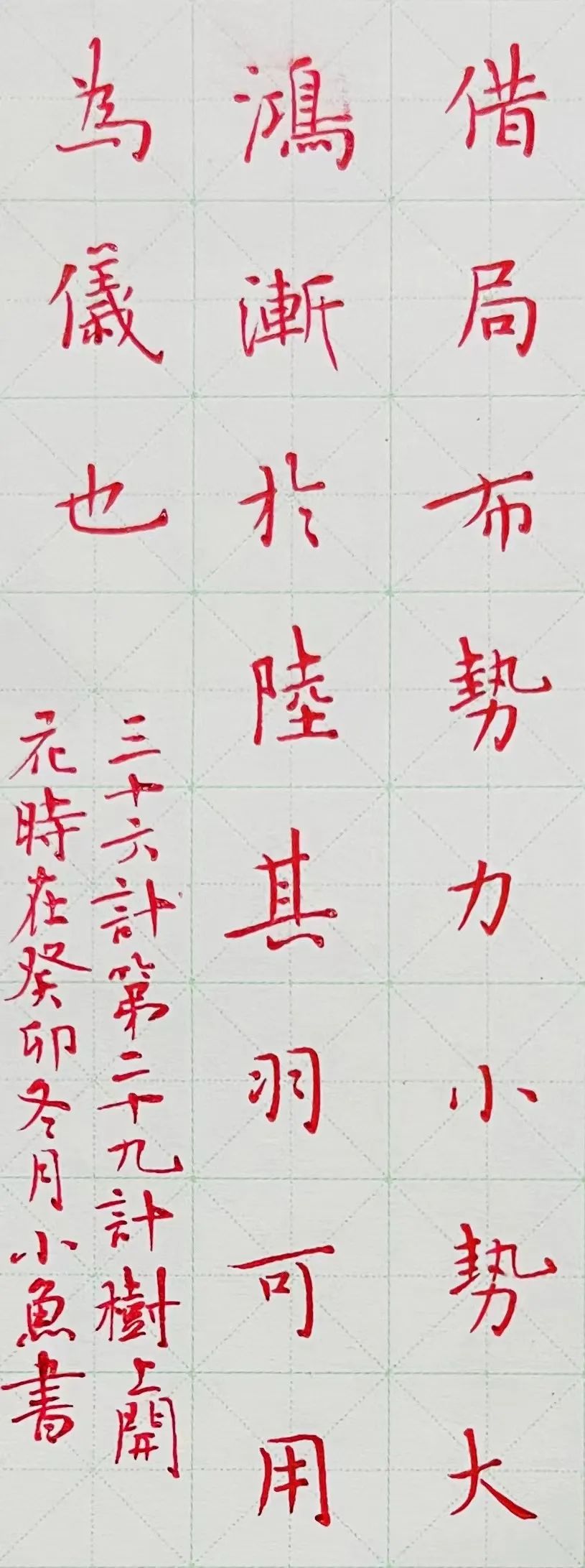

第二十九计:树上开花

借局布势,力小势大;鸿渐于陆,其羽可用为仪也。

译:借别人的局面布成阵势,兵力弱小的看来阵容也显得强大。《易经渐》卦说:鸿雁飞向大陆,全凭它的羽毛丰满助长气势。

第三十计:反客为主

乘隙插足,扼其主机,渐之进也。

译:有空子就要插脚进去,扼住他的主脑机关。《易经渐》卦说:“循序而进”就是这个意思。

NO.6

败战计

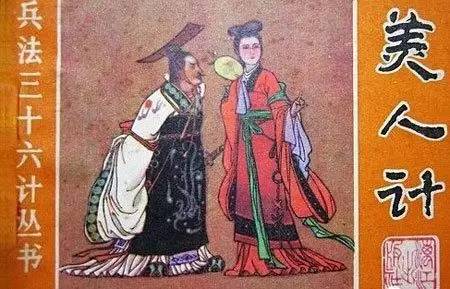

第三十一计:美人计

兵强者,攻其将。将智者,伐其情。将弱兵颓,其势自萎。利用御寇,顺相保也。

译:兵力强大的,就要攻打他的将帅;将帅明智的,就打击他的情绪。将帅斗志衰弱、部队士气消沉,他的气势必定自行萎缩。《易经渐》卦说:利用敌人内部的严重弱点来控制敌人,可以有把握地保存自己的实力。

第三十二计:空城计

虚者虚之,疑中生疑;刚柔之际,奇而复奇。

译:空虚的就让它空虚,使人更加难以揣测;在进攻和防御中运用空虚的战术

来隐蔽自己的空虚,越发显得用兵出奇。

第三十三计:反间计

疑中之疑,比之向内,不自失也。

译:在疑阵中再布置一层疑阵。《易经比》卦说:来自敌方内部的援助,自己不会受到损失。

第三十四计:苦肉计

人不自害,受害必真。假真真假,间以得行。童蒙之吉,顺以巽也。

译:人不自己迫害自己,受迫害必然是真的;真的变假,间谍便乘机活动。《易经蒙》卦说:把他骗得乖乖的,顺着他活动。

第三十五计:连环计

将多兵众,不可以敌,使其自累,以杀其势。在师中吉,承天宠也。

译:敌方兵力强大,不能硬打,应当运用谋略,使仓储自相牵制,借以削弱他的力量。《易经师》卦说:将帅靠指军不偏不倚,惯打胜仗的就是用兵如神。

第三十六计:走为上计

走为上计全师避敌,在次无咎,未失常也。

译:全军退却,甩开敌人,以退为进,待机破败,这是不违背正常的法则的。

抄录作品选登

鹏途

如石

阿雄

十一仙子

茹彩霞

雨辰

张刚

陈海涛

李长山

剑平

蔡俊东

向兴

小鱼

专题打卡

2023^

2022^

抄录道德经

抄录王阳明金句

抄录书论

一.字如其人 立品为先

二、临摹入门 循序渐进

三、形神相依 意境为重

抄录孝经

孔子在家里闲坐,他的学生曾参在旁侍坐。孔子说:“古代的圣王有至高之德、切要之道,用以顺天下人心,使人民和睦相处,上上下下都没有怨恨。你知道先王的至德要道是什么吗?”曾子离席而起,恭敬地回答说:“学生曾参愚昧,怎么会知道呢?”孔子说:“孝,是德行的根本,一切教化都从这里生发开来。你坐下,我现在就跟你讲!人的身体以至每一根毛发和每一块皮肤,都是父母给予的,应当谨慎爱护,不敢稍有毁伤,这是实行孝道的开始;以德立身,实行大道,使美好的名声传扬于后世,以光耀父母,则是实行孝道的最终目标。所以实行孝道,开始于侍奉双亲,进而在侍奉君主的过程中得到发扬光大,最终的目的就是成就自己的德业。《诗经·大雅》说:‘常常怀念祖先的恩泽,念念不忘继承和发扬他们的德行’。”

孔子说:天子真正爱护自己的父母,也就不敢厌恶任何人;真正尊敬自己的父母,也就不敢轻慢任何人。天子竭尽爱护尊敬来侍奉双亲,将这种道德教育推广到天下百姓,让四海之民都能起而效法,这就是天子的孝道啊!《尚书·吕刑》说:“天子有爱敬父母的善德,天下万民都会仰赖他。”

(诸侯)处在万民之上而不骄慢,即使身居高位,也不会产生倾覆的危险;节约费用,谨守法度,即使财富充足,也不会奢侈浪费。身处高位而没有倾覆的危险,所以能长久地保持他的尊贵;财富充裕而不奢侈挥霍,所以能长久地保持他的富有。能使富有和尊贵不离开自身,然后才能保全社稷,使自己的人民和睦相处,这就是诸侯的孝道啊!《诗经·小雅》说:“要戒慎恐惧,小心谨慎,就像站在深渊之旁,又像踏在薄冰之上。”

(卿大夫)非先王规定的服装不敢穿,非先王的礼法言论不敢讲,非先王遵奉的道德行为不敢行。所以,不合礼法的话不讲,不合道德的行为不行。口中没有不合乎礼法之言,自身没有不合乎礼法之行,纵使言语传遍天下,也不会口中有失,即使所作所为天下皆知,也不会有怨恨厌恶。“服饰、言语、行为”,三者都能完备无缺,然后就能守住其祭祀先祖的宗庙。这就是卿大夫的孝道啊!《诗经·大雅·烝民》说:“要早晚勤奋不懈,来侍奉于天子。”

用奉事父亲的行为来奉事母亲,其亲爱是一样的;用奉事父亲的行为来奉事君主,其恭敬也是一样的。所以,对母亲要重视爱,对君主要重视敬,对父亲则是两者兼备。因此,用侍奉父亲的孝道来侍奉君主,必能做到忠诚;用敬顺兄长的悌道来侍奉上级,必能做到顺从。忠诚和顺从,都做到没有什么欠缺和过失,用这样的态度去侍奉君主和上级,就能保住自己的俸禄和职位,守住宗庙的祭祀。这就是士人应尽的孝道啊!《诗经·小雅·小宛》说:“要早起晚睡地尽孝尽忠,不要有辱于生养自己的父母。”

顺应春、夏、秋、冬四季变化的自然规律,分辨土地的不同特点,行为谨慎,节约俭省,以此供养父母,这就是老百姓应尽的孝道啊!因此,从天子到百姓,不分贵贱,行孝都是无始无终、没有止尽的。如果有人担心自己无法尽孝,那是不可能的。

曾子听了孔子所讲的孝道后,赞叹地说:“啊,孝道的意义实在太大了!”孔子说:“孝道,犹如天地运行恒常不变,犹如大地利益万物,这是人最为根本的德行。天地这种不变的法则,人应该效法它。仿效上天光明普照,依照大地所出产的物品,用来治理天下万民。因此其教化不需要严肃的态度就可成功,政令无须靠严厉的手段推行而天下大治。先王看到这样的教化可以转化人心,所以率先实行孝道,博爱大众,使百姓不会遗弃双亲;再来陈述道德仁义,让百姓心生仰慕,愿意效法;先行礼敬谦让,做出表率,使百姓不会互相争斗;再以礼乐来引导,让百姓身心和谐,和睦相处;指示人民什么是好的,什么是坏的,人民就知道禁令而不违犯了。《诗>经·小雅·节南山》上说:‘助君行化教民的尹氏,真是民众仰望的好模范。’”

孔子说:“从前圣明的君王以孝道治理天下,对于小国派来的使臣,都不敢失礼轻视,何况对自己分封的公、侯、伯、子、男呢?所以能得到各国诸侯的欢心,纷纷来助祭天子的祖先。治理封地的诸侯,连卑微的鳏夫寡妇也不敢欺侮,何况是知礼仪的百姓呢?因此能得到百姓的欢心,来恭敬助祭诸侯的祖先。治理家族的卿大夫,对臣仆婢妾都不敢失礼,更何况对其妻子、儿女呢?所以得到众人的欢心,使他们乐意侍奉卿大夫的父母。这样,才会让父母在世的时候,过着安乐的生活,死后成为鬼神,也能够安享子孙的祭祀。因此使天下祥和太平,灾害与祸乱都不会发生。所以圣明的君王以孝道治理天下,就会有这样的效果。《诗经》上说:‘天子有伟大的德行,四方的国家都来归顺他。’”

曾子又说:“学生很冒昧地向老师请教,圣人的德行,就没有比孝道更大的吗?”孔子说:“天地所生的万物,最尊贵的是人。人的德行,没有比孝道更大的了。孝道之中,没有比把父亲推到最尊严的地位更大的了。要把父亲推到最尊严的地位,没有比请父亲的神明来配同上天享受祭祀更大的了,而周公就是这样的人。昔日,周公在郊外祭祀其先祖后稷,以他配同上天;在明堂宗庙祭祀文王,以他配同上帝。所以,天下的诸侯都带贡品前来助祭。因此说圣人的德行,哪有比孝道更大的呢?”子女对于父母的亲爱之情,产生于在父母膝下嬉戏的幼年时期;日后就以这种亲爱之情奉养父母,一天比一天地更加尊敬父母。“圣人根据人们对父母的敬畏之心,教导人们懂得礼敬;根据人们对父母的亲近之心,教导人们懂得仁爱。所以圣人的教化,不须用严肃的方式就能成功,其政令不须用严厉的手段推行就能使天下太平。这是由于圣人所依据的是孝道这个根本。父子之间的慈孝之道是天性,它表现在君臣之间就是大义。父母生子,继承宗嗣之事,让孝道得以相续,没有比这种人伦关系更重大的了!父亲既有君的尊严,又有父的慈爱,让儿女的孝心得以培养,没有比这种恩义更厚重的了!所以,不爱自己的父母,而去爱别人,那就叫违背道德;不尊敬自己的父母,而去尊敬他人,那就叫违背礼义。君主应当顺乎天性,敬爱父母,如果违逆天性,不孝父母,老百姓就会无以仿效啊!君主不能尽孝,违背道德礼法,国家必会招致灾难,即使这样能得崇高的权位,君子也不以为贵了。作为君子,绝不做违背道德礼法之事。君子说话前,必会考虑其言语是否可说;行动前,必会考虑其行为是否能让大众悦服;建立品德,做事合乎正义,可以值得尊敬;所作所为,可以值得效法;仪容举止,遵守礼法,可以值得观摩;一举一动,合乎法度,可以值得赞叹。君子以这些威仪对待百姓,百姓就会敬畏他而且爱戴他,以他作为学习的榜样。因此,君子能实现道德教化,从而畅行其政策命令。《诗经·曹风·鸤鸠》说:‘一个善人君子,他的德行威仪,没有任何欠缺。’”

孔子说:“孝子侍奉父母亲,日常居家时,处处都应对父母恭敬;奉养父母时,应让父母欢心;父母生病时,应忧虑父母的病情;父母去世时,应尽到哀伤;祭祀父母时,应庄严敬肃。以上五点都能完备,才真正做到侍奉双亲。侍奉双亲的孝子,处在上位要谦虚而不骄傲,处在下位要恭敬谨慎而不作乱,与大众相处要和顺而不竞争。身居上位如果骄傲,就会灭亡;身居下位如果作乱,就会受到惩罚;跟大众相处如果斗争,就会互相杀害。为人子女,如果以上三者不能去除,即使每天用牛、羊、猪肉来供养父母,还是不孝。”

孔子说:“古代的刑法有五大类,所归属的犯罪之条列,有三千种之多,其中没有比不孝的罪行更大的。要胁君主的人,是心目中没有君主的存在;反对圣人的人,是心中没有礼法的存在;反对孝道的人,是心目中没有父母的存在。这三种恶行,都是造成天下大乱的根源。”

孔子说:“教导百姓相亲相爱、爱戴君主,没有比君主自己行孝道更好的办法了。教导百姓遵循礼节、顺从长上,没有比君主自己行悌道更好的办法了。改善社会风俗,没有比用德音雅乐去调和性情更好的办法了。使在上位者身心安定,百姓得到治理,没有比君主自己遵循礼法更好的办法了。礼的根本,就是一个‘敬’字。因此,尊敬别人的父亲,为人子女的就会喜悦;尊敬别人的兄长,为人弟弟的就会喜悦;尊敬别人的君主,为人臣子的就会喜悦。尊‘敬’一个人,就会让千千万万的人都感到喜悦。他所尊敬的人虽然很少,而感到喜悦的却是许许多多的人。这就是所谓的切要之道啊!”

孔子说:“君子教孝道,不用每天挨家挨户上门去教。对自己的父母尽到孝道,就是教天下为人子的尊敬他的父母;对自己的兄长尽到悌道,就是教天下为人弟的尊敬他的兄长;对自己的臣子教以做臣子之道,就是教天下为人臣子的尊敬他的君主。《诗经·大雅·泂酌》中说:‘温和而又平易近人的君子,就如天下人的父母。’若没有至高之德,有谁能顺乎百姓到如此广大的程度呢?”

孔子说:“君子侍奉父母能尽孝道,所以可把它移用到对君主的尽忠上;侍奉兄长能尽悌道,所以可把它移用到对长上的顺从上;在家做事有条有理,所以可把它移用到对政务的处理上。因此,君子在家中把这三种德行的根基养成,将来才能建功立业,而他的美好名声自然就会传于后世了。”

曾子说:“关于慈爱、恭敬、安亲、扬名的道理,学生已经听您讲过了,请问为人子的一切都听从父亲的命令,这可以说是孝吗?”孔子说:“这是什么话!这是什么话!在古时候,天子有七位直言谏诤之臣,即便天子无道,还不会失掉其天下;诸侯有五位直言谏诤之臣,即便诸侯无道,还不会失掉其国;卿大夫有三位直言谏诤之家臣,即便大夫无道,还不会失掉其家;士人若有直言规劝的朋友,则自己不会失掉美好的名声;如果父母有能够坚持真理、劝谏父母改过的儿女,父母就不会做出不道义的行为。假如父母有不义的行为,儿女不能够不劝谏。如果一味顺从,这是陷父母于不义。如果父母、领导、朋友有不道义的行为、不正确的观念,我们就要劝谏。一味盲从父母的号令,怎么能够称为孝呢?”

孔子说:“古时候圣明之君,侍奉父亲能尽孝道,所以侍奉上天就能开发自己本性里的光明;侍奉母亲能尽孝道,所以对于万事万物观察得清清楚楚;侍奉诸父、诸兄能尽长幼之道,所以上上下下都安定太平。他以孝道侍奉天地,效法天地之德,得到天地的明察,祖宗的神明就来感应,接受他的祭祀。所以,即使贵为天子,也必有他所尊敬的,那就是他的父亲;也必有比他更年长的,那就是他的兄长。祭祀要竭诚恭敬,不敢忘怀列祖列宗;谨慎自己的起心动念,一言一行,唯恐侮辱了自己的祖先;在祭祀宗庙之时,必须至诚恭敬,才能感应祖先来享受他的祭祀。他真正把孝悌之道做到圆满,便能贯通神明,自己本性的光明就会普照四海,没有不通达之处。《诗经·大雅·文王有声》说:“天下东西南北各地,没有一个地方不服从孝悌之道的教化。”

孔子说:“君子奉事明君,在上朝进见君主时,要想着如何尽忠;从朝廷退居在家时,又想着如何来纠正补救君主的过失。对君主的美德善政,要顺从实行;对君主的过失,要扶正过来,让他的恶不要再继续。所以,在上位的君主和在下位的臣子,都能够相互亲爱了。《诗经·小雅·鱼藻之什》中说:‘臣子忠爱君主之心,虽然不在国君左右,也不觉得遥远,因为效忠君主的志向,一刻也没有忘怀。’”

孔子说:“孝子丧失了父母亲,要哭得声嘶力竭,发不出悠长的哭腔;举止行为失去了平时的端正礼仪,言语没有了条理文采,穿上华美的衣服就心中不安,听到美妙的音乐也不快乐,吃美味的食物不觉得好吃,这是做子女的因失去亲人而悲伤忧愁的表现。父母之丧,三天之后就要吃东西,这是教导人民不要因失去亲人的悲哀而损伤生者的身体,不要因过度的哀毁而灭绝人生的天性,这是圣贤君子的为政之道。为亲人守丧不超过三年,是告诉人们居丧是有其终止期限的。办丧事的时候,要为去世的父母准备好棺材、外棺、穿戴的衣饰和铺盖的被子等,妥善地安置进棺内,陈列摆设上、簋类祭奠器具,以寄托生者的哀痛和悲伤。出殡的时候,捶胸顿足,嚎啕大哭地哀痛出送。占卜墓穴吉地以安葬。兴建起祭祀用的庙宇,使亡灵有所归依并享受生者的祭祀。在春秋两季举行祭祀,以表示生者无时不思念亡故的亲人。在父母亲在世时以爱和敬来奉事他们,在他们去世后,则怀看悲哀之情料理丧事,如此尽到了人生在世应尽的本分和义务。养生送死的大义都做到了,才算是完成了作为孝子侍奉亲人的义务。”

抄录大学

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777