在本节中,主要阐述四个重要概念:第一个是“宇称守恒”;第二个是“暗物质”;第三个是“生物”;第四个是“圆周率”。

一、关于宇称守恒与宇称不守恒

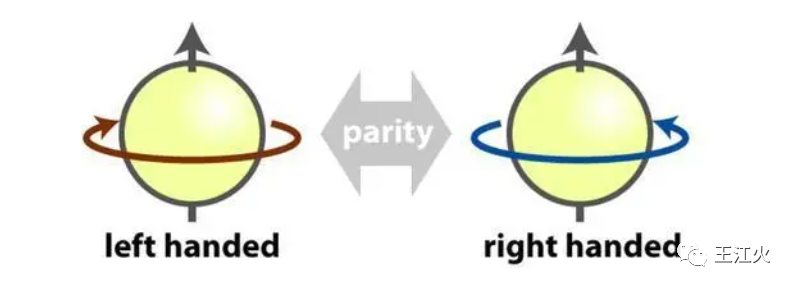

宇称守恒是指物理学关于对称性探索的一个重要进展是建立诺特定理,该定理指出,如果运动定律在某一变换下具有不变性,必相应地存在守恒定律。简言之,物理定律的一种对称性,对应地存在一条守恒定律。上述经典物理范围内的对称性和守恒定律相%联系的诺特定理后来经过推广,在量子力学范围内也成立。(摘自《百度百科》)

《百度百科》接着还指出:“宇称守恒是指在任何情况下,任何粒子的镜象与该粒子除自旋方向外,具有完全相同的性质。”“该定律于1926年提出,在强力、电磁力和万有引力中相继得到证明,但在1956年被证实在弱相互作用中不成立,此结论由美籍华人科学家李政道和中国科学家杨振宁在1956年提出,并因此获得偌贝尔奖。”

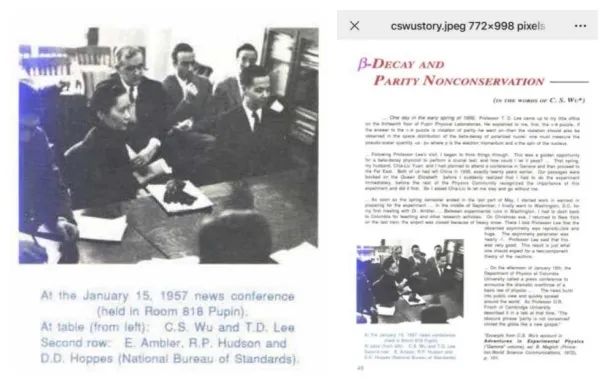

“宇称不守恒现象”在弱相互作用体系中的发现是由吴健雄通过钴-60的β衰变实验验证的。他们都以为,在弱相互作用中,互为镜像的物质的运动是不对称的。

其实,本书著者想直接指出的是,在强相互作用体系中,就目前自然科学领域的知识而论,也存在着明显的“宇称不守恒”现象,那就是太阳系。据此还可以推理至其他任何天空中的星系,意思是,浩瀚宇宙中的任何由恒星构建的星系都是典型的宇称不守恒体系。

就以太阳系的运行轨迹来分析:

众所周知,对于太阳系来说,其八大行星绕太阳这颗恒星公转的轨迹全部是椭圆的。

而在基础数学领域,所谓“椭圆”是指“围绕两个焦点的平面中的曲线,使得对于曲线上的每个点到两个焦点的距离之和是恒定的。”(摘自《百度百科》)

也就是说,就太阳这颗恒星所处的八大行星椭圆运行轨迹的两个焦点之其中一个焦点而言,其中的八大行星运动是绝对不对称的。换句话说,八大行星(进一步可以推理至其他恒星体系的行星)与太阳这颗恒星所构建的太阳系就是典型的“宇称不守恒体系”。

这么一分析,就必须纠结一个问题:太阳系这么巨大的物质体系所代表的“强相互作用体系”存在着这么明显的“宇称不守恒现象”,怎么滴西方自然科学领域的研究人员就会“熟视无睹”呢?

本书著者于是就上网《百度百科》查询,问“是谁认为太阳系的运行轨迹是对称的?”,结果竟然是牛顿先生。

牛先生认为,由于太阳系中的八大行星之运行不是一起同步运行的,在空间分布上,这八大行星虽然轨迹是椭圆的,但整体来看它们的运行还是对称的。据称,是当年的伽利略先生带着疑惑问询牛先生,牛先生说他自己已经给出了上述结果了。而牛顿当时光芒万丈,伽先生只能“望牛止问”了。

所以,现在看来,结论非常简单:

就目前的自然科学领域的知识体系而论,宇称不守恒现象在太阳系乃至其他恒星星系就存在着了,不用费尽心思去探究弱相互作用体系。

对不?

二、关于暗物质以及太空中的“黑洞”等

在地球上的自然科学界,对于暗物质的存在都是确信无疑的,因为只有必须暗物质存在,才能够解释浩瀚宇宙中的所有无法解释的现象。

本书著者也是在无意中发现“暗物质”到底是什么物质的。

由于受到华大基因库首席科学家尹烨先生关于微生物在地球上具有极端重要作用的学术思想影响,本书著者认定并提出了“广义微生物论”的理论,也故而“大大方方”地认为:

太阳就是一种巨型的“微生物”萤火虫,或者,由超级多的小型萤火虫聚集而成的。

这样一来,又可以进一步推论出:

天空中出现的“红星”实际上就是由“鲜红的花卉”这种巨型植物类“微生物”(或者比如红色蘑菇这类真菌的巨型化)构成的,或者,由超级多的红花聚集而成的。其实,这类“红星”的实质就是其星体表面完全或部分反射天空中所有射向它的红色光波而已。

自然地,就可以知道“橙星”“黄星”“绿星”“青星”“蓝星”“紫星”是怎么回事了,它们也是因为其星体表面完全或部分反射天空中所有射向它的相应波段光波而已。

那么,

1)“黑洞”的实质就是类似“紫星”这类行星了,它把太空中所有射向它的光线全部吸收了,因此,其星体内的温度应该会比周边的其他行星星体温度高,但是,“黑洞”能够吸收的光能也是必须会饱和的,故而可以简单预测:黑洞的温度、能量、体积肯定是有限的;黑洞也会不进一步“吸纳”或“吞噬”其他星体的一天。

2)“白洞”就是一类把太空中所有射向它的光线全部反射回太空中的行星而已。这种“白洞”的体积有限,而其温度和能量应该是不会变化的。

3)“暗物质”就是由完全透明的微生物(比如海洋中的水母)所构成的,这类广义微生物的三维尺寸可以巨大也可以“娇小玲珑”而聚集起来成巨大。所以,也可以反向推论(也即大胆预言):地球上海洋中的水母(属于生物)之光学性质肯定不同于无机物(比如无机玻璃类或有机玻璃类),前者水母对光线肯定不会反射或折射,而是“直接穿射”而过。

4)如果在太阳系相对于太阳这颗恒星所处焦点的另一个焦点上,“布置”或“设置”一个暗物质恒星,那太阳系还是一个真正意义上且“彻头彻尾”的宇称守恒体系。

据此,地球上夏天天气预报比较准,而冬天天气预报比较难预测的亘古难题就应该会“迎刃而解”了。

三、关于生物与“死物”

所谓“生物”,《百度百科》给的定义是:指具有动能的生命体,也是一个物体的集合。“个体生物”则指的是生物体,与非生物相对,其元素包括:在自然条件下,通过化学反应生成的具有生存能力和繁殖能力的有生命的物体以及由它(或它们)通过繁殖产生的有生命的后代,能对外界的刺激做出相应反应,能与外界的环境相互依赖、相互促进。并且,能够排出体内无用的物质,具有遗传与变异的特性等。

显然,生物对外界的反应肯定完全不同于非生物,而后者“非生物”被本书著者戏称为“死物”。

其实,所谓“死物”就是当前自然科学界常说的“无机物”。本书著者毫不夸张地说:无机物的定律也好定理也罢对于生物或有机物来说都是错误。举例如下:

1)菲克扩散定律对于无机物体系是正确的,比如腌鱼就是基于这个定律的,但活生生的鱼儿在具有一定盐度的海洋里却不可能有“被腌”的效果。

还有,在大陆架附近岛屿的大海里经常会看到黄色的海水与绿色或蓝色的海水不是连成一大片的,而是,一片黄一片绿或一片蓝,然后,再一片黄又一片绿或一片蓝地间断的,这也是典型的菲克扩散定律不适用现象,因为大海实际上就是一种巨型的生物。

2)本节关于水母的光学性质预测也是典型的“生物对光线的反应肯定完全不同于非生物”之案例。

四、关于圆周率所蕴涵的宇宙深意

“圆周率”是圆的周长与它的直径比值。据称,在西方发达国家,目前还在借助最快速的超级计算机进行计算但还没有求出圆周率的最终绝对值数据。

西方国家真的是烦人啊,既然是“无理数”那你个自然人还理它干嘛吗?

本书著者在这节里也不是想给出这个绝对“无理”的无理数之绝对值,而是从圆周共360度所“顿悟”的一些人生循环规律之道理。

众所周知,对于地球这个星球而言,绕太阳这颗恒星一圈就是一年,共四个季度春夏秋冬,共有365或366天,然后,地球再周而复始地重新再绕圈,这就是典型的地球运行周期规律。

注意,圆周360度是人为规定的。如果把圆周规定为365度或者366度也是可以的。那,这就说明什么呢?360或365或366很可能就蕴藏着浩瀚宇宙某种极端重要的循环规律。

又注意,在本书第五节中已经明确了,太阳发光的那个半球体始终面向地球,因此,地球上的一个“地球年”也就是太阳这颗恒星背向地球的另一个半球体之“天堂”里的一个“太阳天”。也就是说,如果天堂里的神仙也是“人”这样的物种的话,那他们也应该有360或365或366一个“太阳年”的循环规律,换句话说,对于地球上的自然人所构建的人世间所有“破事”来说,那就是每隔360或365或366“地球年”就必须经历一个循环。

反过来思考,对地球上的某个生物体而言,他或她的躯体(如果能够一直健康生存的话)或灵魂或气魄应该是每隔360或365或366年就轮回一次,那,

时间就没有意义了。

(“时间”只剩下一个作用:用于测算在一个轮回周期里的生物体或事件的时态或可能的速度。)

按照以上的理工科推理,那大至浩瀚宇宙,小至量子,肯定有其独一无二的运行周期规律。

那进一步地,春夏秋冬所蕴涵的90、180、270、360“地球天”的循环规律是不是也应该非常明显?

(完成于2024年6月21日·广东省潮州市)

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777