桂中“金三角” 是指位于南宁市马山县、河池市都安县和来宾市忻城县三市交界三县地区的一个三角形地带,因这一地区因长期交通不便,原始风景优美,丰富的文化底韵,更因神奇鬼斧神工的金钗石林而使“金三角”闻名于世。

从南宁安吉高速入口出发,1个20分钟车程便到马山县城,从马山县城往百龙滩镇方向,行车15分钟到百龙滩镇过桥进入都安红渡村,

沿红水河顺流而下到金钗镇百蓝屯,此河段全程44公里,两岸高峰入云,河畔青林翠竹,怪石嶙峋,千姿百态,不仅自然景观独具特色,而且沿河分布多个历史人文景点,是一条内容丰富的旅游线路,也是难得的保存着原始生态状貌的旅游线路。全区旅行家和文人们,多次在媒体上推荐这条旅游线,给它起了一个颇有豪壮气慨的响亮名字:“英雄大峡谷”。 八甫大桥还没有开通之前,大峡谷就象个“养在深闺无人识”的大家闺秀,世人不识“英雄”真面目,只缘其在深谷中。

过桥右转进入都安红渡港,这里是英雄大峡谷的起点。从上游丘陵地带汹涌而来的红水河到此被两岸大山夹住,乖乖地进入峡谷之中。红渡港是西江航道一个重要的内河港口,滇川渝贵的物资可通过这里经水路运往下游各个城市,直达贵港、梧州、广州和澳门香港,这航道是西江的“黄金水道”。

红渡古津是人们南来北往的咽喉要地。千百年来,马山都安两县人前往邕州、岭南、广州、香港等地运贩桐油、山羊、沙树皮等山乡特产,换回煤油、盐巴等“洋货”;山里青年外出求学从军,求宦求功名,都从这古渡出发。古渡演绎了古往今来多少悲欢离合的故事,弹奏了多少迎来送往的离别悲歌!风萧萧兮河水寒,而今一去不复还了!红水河经过此地是由西北往东方流,河南属南宁市马山县,河北属河池市都安县。

港口上游400米处,两条彩虹凌空飞过河谷,一条是红渡石拱大桥,建于1965年,是迄今为止亚洲最大的石拱桥,全用方块料石砌成。据说,当年的工程师计算十分精确,建桥准备的料石恰好用完,,一块不少,也一块不剩。这在没有电脑,纯原始人工计算的年代,令人惊叹,堪称奇迹!桥面距水面近100米,半个世纪以来,红渡大石桥独自承载着南宁与河池之间的交通重任,至今,仍在发挥其“余热”。

亚洲第二大石拱桥红渡大桥横架红水河

红水河是是珠江的源头,延绵马山境内将近三十公里,1997年被南地行署评为“南地八大美景之一”。

告别红渡港,沿大(化)忻(城)二级公路东行13公里,到了龙湾乡。走上龙湾铁索桥。龙湾乡府、乡直各单位、中小学校、医院、圩场都处在右岸,而交通大动脉一一大忻二级公路是在左岸,连接大动脉和乡府指挥大脑就靠这铁索桥了。

龙湾铁索桥据称全国排名第四,桥头有一块黑底红字的石碑,刻着“都安县文物保护单位”。这座铁索桥已有30多岁了,在它之前,两岸来往全靠木船摆渡。

如今走在铁索桥上,如履平地。大有“一桥飞架南北,天堑变通途”的豪迈感。索桥两端上下各有两根胳膊般粗的钢缆,分别牢固地卷栓在大桶般的钢混水泥墩上,牵拉起桥身和行人的重荷。桥身上有若干根钢索,上铺木板,成为平坦的桥面。往桥头一望,铁索桥的景致十分奇特,其它桥梁都是桥身往上拱,而这桥桥身往下弯,桥的两头翘起,象弯弯的月牙,又象弓弩,象古船。桥头堡上书有“凝心聚力,决战贫困”几个红色大字,彰显龙湾人民脱贫致富奔小康的热切愿望和坚不可摧的意志。桥下的河水在这里打了个回旋,象巨龙回首顾尾一样,形成一个宽大的河湾,故人们称之为“龙湾”。

上世纪90年代,反映天生桥电站建设的连续剧《红水河故事》,选龙湾为外景拍摄地,剧中有这样一组镜头:一位村中野老,担心建电站坏了风水,站在铁索桥头,手持长铳火药枪,冲天一放,声动山河,其试图阻拦大坝开工建设。本世纪初始年代,纪实电影《红水谣》,反映少数民族山区留守儿童的困境,也拍了龙湾,拍了这座铁索桥。这些影视剧着实让龙湾铁索桥火了一把,也让世人看到了这里的的闭塞与落后。

湾街的所有建筑都建在河边的悬崖上,红窗白墙,或蓝棂黄垣,和悬崖上的灌木翠藤,连着乡府和学校高飘的五星红旗,倒映在绿水之中,色彩分明,煞是生动好看。在桥头或桥中,选取背景,摆好姿势,让自己的靓影与美丽的山水、独特的桥梁融合定格。

龙湾驱车下行约10公里,到了一个险要之处,路标上写着“匹夫关”。下了车观察,才发现我们刚才是行驶在悬崖边的桥梁之上的,下面是滔滔红河,在车上丝毫没察觉到它的险。1955年毛主席读了都安籍警卫员蓝保华的回乡调查报告后,关照都安修建红(渡)拉(烈)公路。这段路原是依山势而建的,呈“之”字形,一边是悬崖峭壁,一边是万丈深渊,乘车过这里,头皮发麻,心里发悚。前几年修大忻二级路时,才改弯取直,从崖际架桥而过。但崖壁都是花岗岩石,坚硬难钻,桥墩修建好几次,换了几个工头才得以建成。

这崖壁本是无路的,我去过蜀道峨眉山,这里的峭壁比之不知要险多少倍,李白说“黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援”,人们说诗仙是用夸张手法,用在这里却毫不夸张。上世纪50年代以前,这里只有人工开凿的栈道,行人攀崖路过须万分小心,稍有不慎,不是粉身碎骨,就是葬身鱼腹。真正有“一夫当关,万夫莫开”之势,所以古人命之为“匹夫关”。

传说古时有一仙女飞临此处,日夜守护和救助过关遇险的行人。这个传说既体现了匹夫关之险象,也反映了人们企求平安过关的愿望。后来人们为求过往安全,在崖顶建了个娘娘庙,过崖时,摘一把野草野花,憋气九秒,将花草供奉给娘娘,乞求仙姑保佑。所以娘娘庙虽然处在荒山悬崖,却也香火不绝。

娘娘庙久已损毁,前些年,社会贤达人士发起募捐,带头倾囊,周边群众热烈响应,募集了十多万元,重修了娘娘庙。并从公路边至娘娘庙的崖壁上,建筑了两座水泥阶梯。因山势太陡,得分两截迂回拐弯才上得去。拐弯处筑有凉亭,凉亭柱子上镶刻对联,楹联感叹雄关险阻,赞颂新路坦平。可惜阶梯太过陡峭,我用手机拍摄联文时仰角太大,竟只见下半截,上半截是一片白光。你可想见阶梯的陡度了。

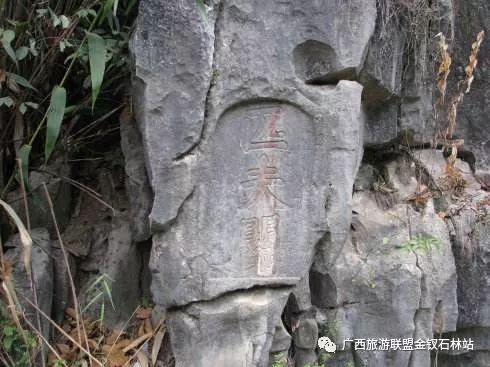

娘娘庙近旁有三幅石刻,一幅有“匹夫关”三字,一幅刻“距岈”二字,每字约一米见方。据推算是1478年刻的。另一幅是时隔380年后1859年刻的,叫做《安定司世侯潘公凤岗纪功碑》,共833字,最有历史研究价值。碑文记述:咸丰十年,太平天国石达开部将石镇吉兵败百色,与主力走散,即率余部取道安定司(今都安县),企图过北牙上宜州与石达开会合。安定府土司潘凤岗纠集地方民团,在匹夫关伏击石镇吉部。石镇吉寡不敌众,几乎全军覆没。他本人被俘,被绑送省府桂林,问罪处斩。潘凤岗由此得到朝廷奖赏,因而在这古战场刻石纪功。天国将士血染匹夫关,气壮山河,这应该是当代骚人墨客将这河谷命名为“英雄大峡谷”的真正用意吧!

遗憾的是,如今娘娘庙里香烟缭绕,而这碑文却很少有人顾看。人们只懂得求神拜佛,却不求了解民族的历史壮歌。这年代,人们很务“实”一一崇拜“毛爷爷”(钞票),也很务虚一一信奉鬼神。唯独不崇拜英雄。仰慕英雄,具有英雄情结的人少之又少了。

刁㘭湾的美景

在到达匹夫关之前,我们经过一个村落,叫刁㘭湾。打开百度地图,河中心标示有“大湾洞”字样。红水河在这里紧箍着对岸的山脚,绕了个小半圆圈。这情景和上游的红水河第一湾一模一样。对面的山象一座巨型金字塔,飘浮在河面上,红河水象一个翡翠环套住山的脚腕。山色是墨绿的,倒映在河中,呈现“半江瑟瑟半江红”的美奂绝伦境界!“瑟瑟”是山影浸于河中,“半江红”是河里的天光。天光、水色、山影、岸形明暗搭配,十分和谐,美仑美奂。你不得不佩服大自然的鬼斧神工。就是人为想象,也构思不出这么和谐美好的画图,它已经成为都安风景的标志性画面!如果能爬上山顶,俯瞰拍摄,一定是天下最美的图画。

到达菁盛乡,右侧岸上的地洲村,这一个小小的村庄,深得红河水的滋润,文化根基深厚。地灵人杰,出现许多优秀的人才:红水河歌王、壮族诗人潘泉脉,全国民政系统优秀共产党员韦俊秀,全国人大代表、鲁迅文学奖获得者、著名作家凡一平,旅美科学家樊平,书法家晨君,区公安厅优秀干警潘群英,还有多名局长、校长、干部、教师……听了这些名人陈述,您对红水河母亲河的敬意是不是愈发深浓?

地洲村隔河对面的马铃屯,公路两旁有两壁对峙的巨石,一面上刻“灭瑶关”三个大字。解放前,瑶族的“瑶”都写为“犭”旁,足见统治阶级对瑶民的蔑视。史书记载:清康熙九年(1670),安定土巡检潘如禄举兵围剿都安、大化布努瑶民起义,清政府调集官兵数千,加上忻城、安定、都旧三个土司的司护兵,四面合围,把瑶民义军赶到八甫。义军2000多人在八甫与官兵激战,大部分义军壮烈牺牲,“浮尸布满红水河面数十里,鲜血染红数十里河江”。潘如禄得意忘形,命人在石壁上刻下“灭瑶关”三字。我们听了感伤嘘嘘。

说到“灭猺关”,可能要先了解一下《灭猺诗》。明嘉靖六年(公元1527年)明王朝都察院御史,兼两广巡抚、总督两广、江西、湖南军事指挥权的明朝将军王守仁(王阳明)领兵前来镇压八寨瑶民起义,于是1528年4月他在今忻城县古逢乡周安村罗永岩峒指挥部驻地写下一首《灭猺诗》,并命人刻在该峒的石壁上,以体现其非常的文治武功,1958年地方兴修水利时这首诗被炸掉。诗是这样写的:

钦旨于兹八寨游,无村夜泊此岩头。凶山有意如回顾,恶水无情向北流。子孙传闻生赋种,屡遭杀戮使人愁。

从此设立千军镇,戮灭猺蛮永绝休。

王守仁领兵6000人,加上田州、思恩府土目卢苏、王受的地方武装2000余人,由广西右布政使林富、副总兵张祐统领,征剿八寨瑶民起义,屠杀瑶民义军2000余人,并把所捕获的男女老少全部杀光。这就是这首灭猺诗的背景。

清康熙九年(1670)年,安定土巡检司土巡检潘如禄举兵围剿都安、大化布努瑶民起义。清朝调兵遣将,配合潘如禄作战。官兵数千人,加上忻城、安定、都阳三个土司的兵力,四面围攻,把义军赶至八堡,瑶民义军2000余人在八堡与官兵激战,大部分义军在战斗中牺牲。史载:“浮尸布满红水河面数十里,鲜血染红数十里河江。”最后,潘如禄在八堡石壁上镌下“灭猺关”三个大字。这就是灭猺关的来历

说话间,一座宏伟的大桥映入眼帘,八甫到了。这是连接大忻二级公路的八甫大桥,由中铁一局承建,很有气势,高大雄伟。它将在这个月底通车,结束八甫渡口靠船只渡河的漫长历史。不久,贺巴高速也经过这里,红水河两岸交通将更加便利。

驶出大峡谷。眼前豁然开朗,河面陡然变宽。八甫渡口停泊着许多船只,有车渡船,中国海事船,以及各种货船,挖沙船。一片繁荣景象。不过,随着八甫大桥的开通,好些船只将在这里消失,成为历史。

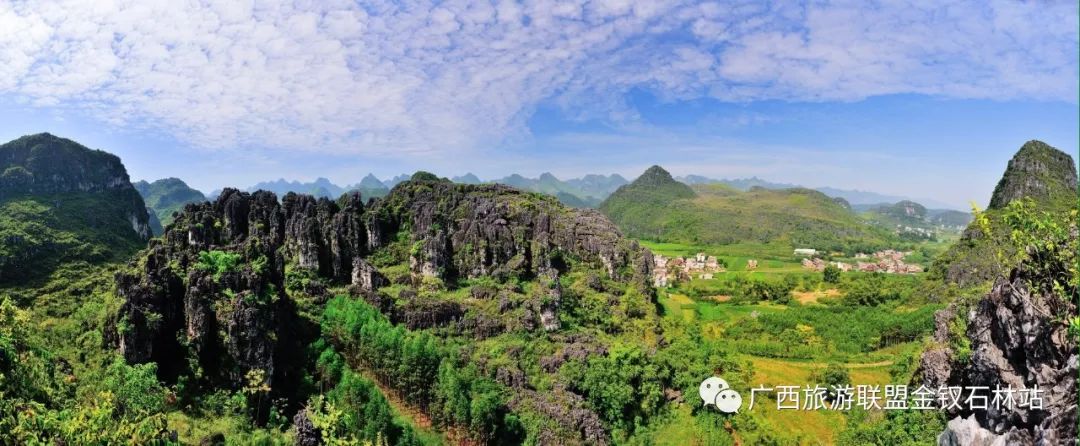

过桥八公里就到了金钗石林

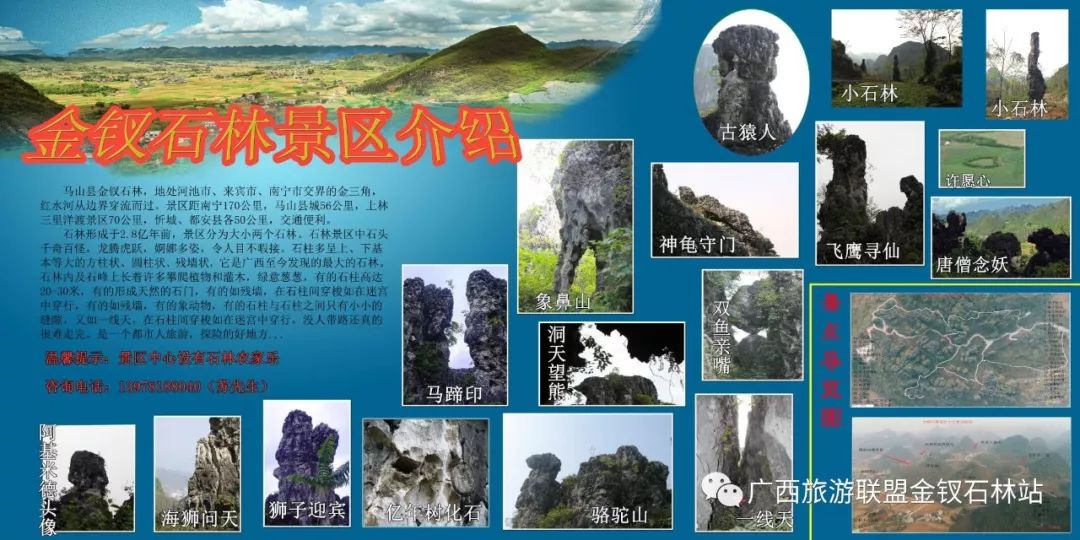

金钗石林景区包含大、小水潭两个地下河天窗和分布在天窗周边的几处石林,形成于2.8亿年前。石林分为大小两个石林,石林景区中石头千奇百怪,龙腾虎跃,婀娜多姿,令人目不暇接。金钗石林是象形石为主的喀斯特奇观,其中很多石头像动物或者人形,还有石柱,多呈上、下基本等大的方柱状、圆柱状、残墙状。

图翠屏与壮元化石“天长地久”之吻

其中天窗水潭、小石林和壮元山、翠屏山是以忻城县志记载“金钗”传说打造的人文旅游点,而且有翠屏与壮元书生接吻“天长地久”的爱情象征石,有金钗铜鼓山观景点。另外大石林又被称为石林城堡,它是广西至今发现的最大的石林城堡。景区中有2.8亿年的树化石,具有很高的旅游地质学科普价值,石峰上长着许多攀爬植物和灌木,绿意葱葱,有的石柱高达20-30米,有的形成天然的石门,有的如残墙,有的像动物与人形,有的石柱与石柱间只有的小小缝隙,又如一线天,在石林间穿梭如在迷宫中穿行。石林山下有小溪水潭,风景如画,是马山县环弄拉生态旅游区的一个景区,同时也是马上来旅游路线和桂中红水河长寿养生旅游带不可缺少的一个重要景区。

该景区独特的自然景观与壮乡人文景观交相辉映,别具一格的喀斯特地貌,灵动的水潭,融观赏、游览、生态及历史价值为一体,是马山县极具特色及发展潜力的旅游景区之一。

这么美丽的景观,当然不会少了美丽的传说。在这里,一个发生在明朝洪武年间(1368—1398)的爱情故事,与石林连接在一起。

相传,忻城土司知县有名小女叫翠屏。翠屏聪明伶俐,尤喜吟诗习字,舞刀弄剑,天性飞扬,狂放不羁。十六岁时父母将其许配给都安土司知县的三少爷。除了十大箱嫁妆,还把金钗镇的地界当做一把“发钗”划赠翠屏。

出嫁那天,花轿抬到“金钗”地界一个名叫夷江里的小屯子时,翠屏提出要看一看她的领地“金钗”,这一看,就看出“才子佳人”的故事。在春笋山脚下的竹林深处,一座柴门虚掩的茅舍四合院中传出琅琅读书声。于是,书生与小姐便就诗词开始了对话,越谈兴越浓,都有相见恨晚之感。. 简单的晚饭后,二人继续探讨唐诗宋词,毫无倦意。得知书生父母双亡,卖竹为生,读书为务而已,敢作敢为的翠屏决定,要跟书生过一生。

再说那边管家及轿夫、挑夫们,在里长之家等到天黑不见小姐归来,里长(中国春秋战国时的一里之长,唐代称里正、明代改名里长,相当于现在的村民组组长)也慌了手脚,急忙点起火把分头连夜寻找。直到天色拂晓时,翠屏的侍女巧儿才找到管家,在翠屏的刀剑恐吓下,管家把十箱嫁妆抬到书生家便飞奔回府报告去了。

管家走后,翠屏知道父亲肯定不会就此罢休,与书生、巧儿把十箱财宝移到附近的栖霞洞,在里面过起隐居生活。忻城土司爷派了一伙差役前来“金钗”抓人,找不到人后一把火将茅舍四合院及竹林烧毁,烧后的竹竿化成了今天峭拔嶙峋、鬼斧神工、千姿百态的石林。(另见金钗石林导游词)

金钗枫树林:过入金钗石林景区,左边的一公里,南泥,后山屯都是枫树分布的地区,由后山再往前几百米就可以进入里吊的枫树林,每年秋冬红遍满山。

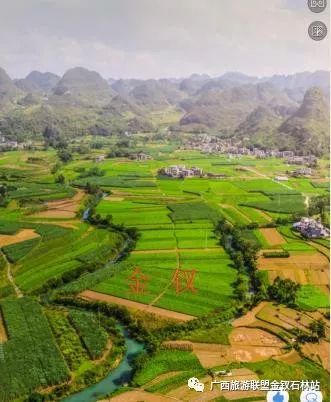

婀娜传奇的小女山.。小女山位于金钗的西面,距镇中心5公里,位于忻大二级路边,离红水河百兰码头2公里。是金钗的最高山峰,山上有着丰富的植被,半山草坪可以做为婚摄基地,山顶可以看完整个金钗盆地和所有里当山和都安百旺的山峰及河流,是摄影观日观山的最佳景点。

金钗铜鼓山

金钗壮家老房

金钗历史文化之旅游:(1)宋代狄青从宜州到现马山金钗再到忻城的古蓬,再到上林塘红,再攻下昆仑关,狄青军队在三塘和侬智高15万大军决战,战胜了侬智高,让侬智高败走云南大理。所以说,如果上林是当年狄青平定侬智高的第一战场,那么马山金钗镇就是当年狄青平定侬智高的第一战场的屯粮屯兵。是兵家进可攻退可守的绝佳地方。(2)石达开部下石镇吉兵败沿江而下,被安定土司官潘凤岗从金钗过渡沿河而上伏获等。(3)八寨起义金钗镇也是屯兵地,(上林、忻城两县之间,山高林密,地势险要,以壮族为主的少数民族多靠山而居,结寨称戈,方圆250公里约散落大小村落百余个,历来有八寨或十寨之称。1376年(明洪武九年),古凭农民起义,拉开了八寨起义的序幕。此后起义此起彼伏,两百余年从未间断,参加人数由几百、几千甚至发展到数万,嘉靖、万历年间发展到高潮,多次震惊明王朝统治者,并调集大军镇压。是明代影响最大的以壮族为主的少数民族农民起义。)也就是明军后代,所以说镇上说桂话也就是这个原因。

广西红水河流域新石器时代台地遗址:

(1)马山金钗古楼坡:位于马山县金钗镇乐江村上凌屯古楼坡地上,北为红水河,与北大岭遗址隔河相望,地层中可见大量的动物骨骼、炭屑、红烧土,和一些石器、石片、碎屑等石制品。石器有打制和磨制两种,以打制居多;打制石器主要为砍砸器,磨制石器有石斧及斧、锛毛坯。

(2) 金钗六卓岭:位于马山县金钗镇独秀村那烂屯六卓岭上,处于红水河的右岸台地上。遗址出土大量陶片,絶大部分陶片为夹细砂陶,少量夹粗砂,不见泥质陶;陶片有夹砂红陶、夹砂红褐陶、夹砂灰褐陶和夹砂灰陶四类。陶器的胎壁普遍较薄,大部分陶器烧制的火候高。陶器制作方法一般是手制,纹饰有绳纹、刻划纹。其中以绳纹为主,另有素面陶。绳纹极少见交错式绳纹;刻划纹有多条平行斜线、漩涡、曲折、水波、勾连纹、弦纹等,也有少量的刻划纹和绳纹组合纹。纹饰制作比较规整,绳纹普遍压印较深,比较细密,而刻划纹的刻划痕迹较浅。陶器可辨器类有圈足器、三足器、圜底器,未见平底器。可辨陶器主要有高领器、双耳器、钵等,其中以高领罐和双耳器最有特色。石器有打制石器有砍砸器、刮削器、石锤、石饼等,其加工比较简单,为单面加工。磨制石器部分通体磨光,大部分仅磨制刃部,器型有石斧、穿孔石锛、石拍、磨切器、石芯、石管、砺石等,其中磨切器数量最多,而且器型比较特殊。

2005年的时候,广西文物工作队因乐滩水电站建坝蓄水而对金钗镇对岸百旺镇北大岭进行抢救性发掘,让这个沉睡了7000余年的巨型新石器时代的石器加工场重见天日,数以万计的石砧、石锤、砺石等制作石器的工具出土,数量之多、范围之广令很多人瞠目结舌,一下子就把红水河文明的历史向前推进了几千年,成为当年轰动中国考古界的一大奇观。据说,这个石器加工场也是中国迄今发现的最大的新石器时代加工场,面积大约是12000平方米,既然是石器加工场,那肯定是:来料加工——交易生产,产业链一应俱全,如此推断,金钗、百旺这片土地在上古时期一定生活着一个规模庞大的原始部落群,不然生产众多石器给谁使用?他们散居在这片方圆250多平方公里的红水河边、刁江河谷,狩猎耕作,生息繁衍。

可让人疑惑不解的是,这个历经了新石器时代、春秋战国、唐宋和明清几千年热热闹闹的集市码头,为什么突然被世人遗弃了呢?金钗,我们看到即红河的两岸,满眼是青葱的玉米、茂盛的桑麻、纵横的河水,更远处的山岭,有松林覆盖,直铺云端,映在我们眼前竟然是一片木草萋萋、碧水冉冉的美丽原野,仅有一些稀稀疏疏的民居村落隐匿其中!完全没有那种人声鼎沸、熙来攘往的迹象。 通常情况,最能干脆利落地摧毁一个地方的繁华,不外乎有两种方式,天灾或人祸。四千年前遗址千载繁华的消失,这两种方式都有可能,天灾大概是洪涝祸害,刁江、红河洪灾的悍戾在史上是出了名的;而人祸一定是频繁的战乱了。

都安史志关于北宋以前及其宋元两代的史实记载都非常稀少,但对明清两朝记录就相对详实一些:明朝弘治年间(公元1499年)思恩军民府官岑浚在夷江(八甫、金钗一带)造战船三百余艘,以蓄“谋反”, 并择机逆夷江而上,攻打永顺长官司,遂占领永顺、永定部分地盘(今板岭永顺、宜州龙头等范围),后朝庭派官兵剿杀。接着嘉靖年间(公元1528-1539年)发生十三堡瑶民大起义,也是以百旺、金钗一带为主要战场;清代康熙九年(公元1670年),安定司土巡检潘如禄率兵镇压夷江壮、瑶民起义,“枭其于八堡之上”,并对红河左岸扼道的一块磐石削砥凿面,镌刻上“灭猺关”三字(今属菁盛乡境内),此地距北大岭遗址也不过五公里。从以上的“谋反”、“剿杀”、“起义”、“枭”、“灭猺”等文字的背后,一定是你死我活、刀光血影的争斗,这仅仅是六百年内的事情,而其他五六千年的时间到底还发生过什么?史书没有记载,我们也无从知晓。可以肯定的是,一直处于风暴眼的北大岭,即便再繁华再兴盛也一定在各种灾祸中一次又一次地被夷为平地。

铜鼓山铜鼓文化起源的证据

蚂拐文化起源证据

蚂拐山

蟾蜍山蚂拐文化起源证据

金钗往前十六公里便是忻城的神秘湖

忻城的神秘湖,由于它在一夜之间突然出现,一夜之间又突然消失而闻名,因此当地村民也称其为天降湖。

降湖首次出现是在1997年的一天晚上,当晚下了一场小雨,就过第二天村民们醒来全都被眼前的景色震惊住了,原本是种玉米的田地突然变成了一个大型湖泊,更神奇的是过了一段时间后这个湖泊不仅没有干涸,而且面积越来越大,甚至村民们还在湖泊发现了鱼。

时隔10年,2007年3月9日傍晚,万吨湖水随着一声巨响一夜之间又全部消失,消失三个月后又神秘出现。当时,《中国国家地理》杂志资深作家朱千华正在此地进行田野考察,亲眼目睹了整个事件的全过程。这个神奇的现象引起了中央电视台等多家知名媒体的关注,因其来去匆匆的情况,被称之为“神秘的升降湖”,神秘湖从此闻名遐迩。

于神秘湖的“龙翻身”的传说

拘当地居民说,当年龙王爷无意间路过弄江村,觉得这个村子是一个风景极佳的栖身之所,可惜却没有水,因此它便施法将这里变成了水美鱼多的大湖,并栖身在此处。突然有一天,龙王因为睡的久了,翻了个身,便引发出巨响,湖水也因此而全部消失。当地居民还有一句顺口溜,叫“龙翻身,风水变”。

当然了,故事毕竟是故事,没有任何依据。因此院长准备带领大家揭开神秘湖突然出现又消失的真实原因。

解密神秘湖的“来去匆匆”

神秘湖的现象上文也有提到,受到了多方的关注,其中一位当地的地质学家就来到了村中做考察。它发现村里有一个水洞,水洞中的水常年存在不消退,因此专家根据当地地貌推断出这里的地下河道众多。

那为什么湖水会突然出现呢?原因就是因为这边的地质构造多石灰岩,容易被水侵蚀溶解,形成地下溶洞,一旦某一个河道被堵塞就形成了地表湖,堵塞的主要原因是由于这里水中不溶于水的杂质较多,因此也就造成了堵塞。湖泊的消失就是因为堵塞的河道由于一些原因被疏通开了,因此就消失了,而再次出现,则是因为又被堵住了而已。

至于湖中为什么会有鱼,地下河中本来就有鱼,只不过多以鲶鱼为主,后来也像当地居民证实了这一点。

这就是桂中神秘的“金三角”文化之旅游,希望各位能够真正的了解和体会

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777