9月21日,在2023“两岸情·李庄行”海峡两岸文化交流活动开幕式上,甲骨学大师董作宾先生的一幅甲骨文书法作品捐赠给了李庄。

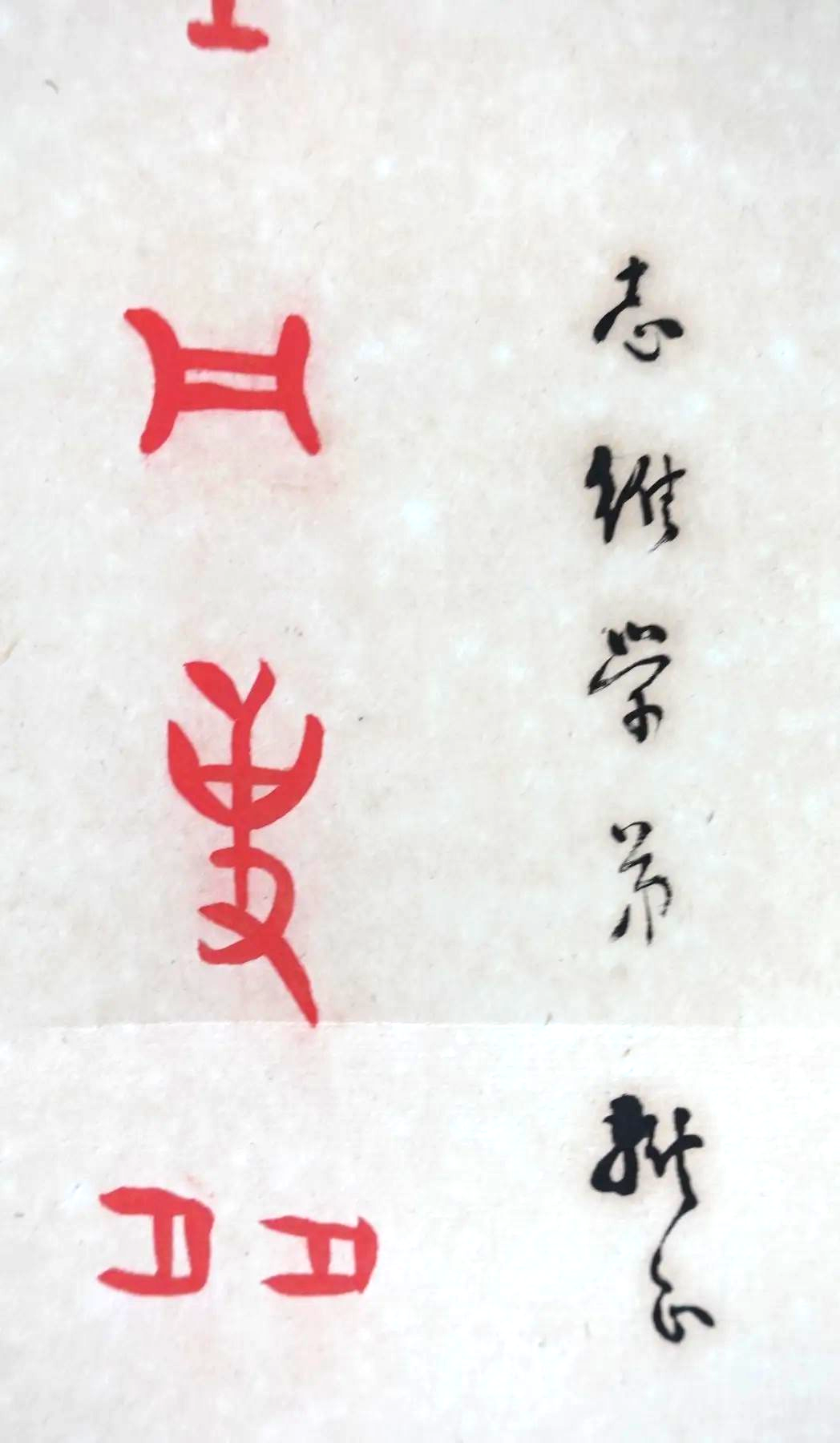

这幅董老的书法真迹,为书赠王志维先生的单条书法作品,纵68.6厘米,橫32.5厘米,朱书甲骨文、墨书释文落款。

捐献这幅作品的张彦云女士,是李庄板栗坳人,在栗峰山庄宅院长大。1946年嫁给史语所图书管理员王志维先生,从此离开家乡。

张女士怀着对故土的深情,委托郎麟女士完成这桩心愿。

在捐赠前夕,郎麟写下这篇《捐赠记》。

刘振宇 税发澜 供图

『 捐赠记 』

世界突然安静。

二十八个朱笔甲骨文字,展现在我眼前:

尘凡事,多谢绝。别长安,来归田野。并扫各自家门外雪,载樽酒,好观风月。

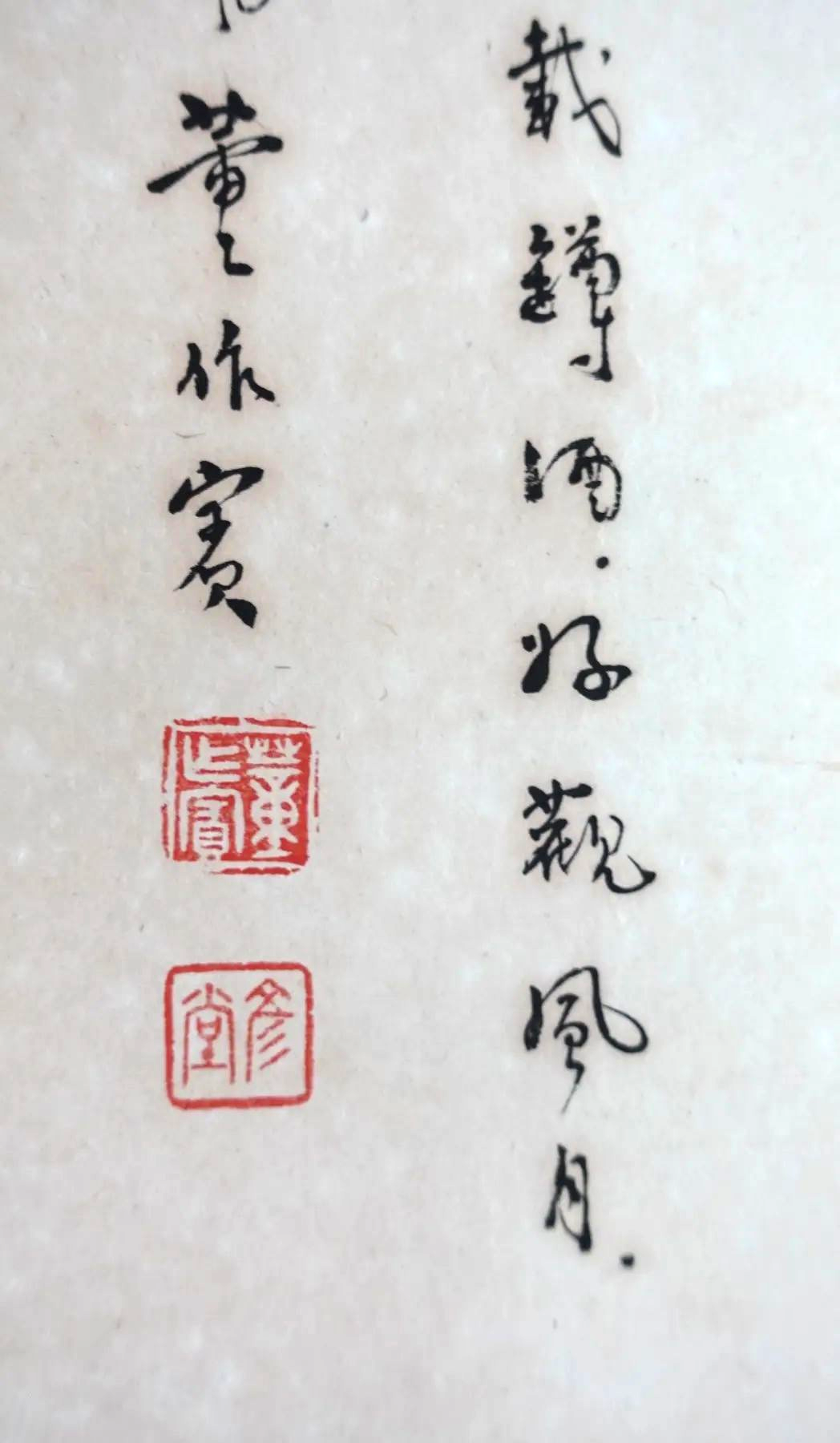

前有题款:志维学弟雅正。后面有墨笔行草小字释文,款后两枚章:董作宾白文印章,彦堂朱文字章。

虽然早已看过照片,但真迹就是不一样啊。

我的心,沉浸在一种痛苦而甜蜜的温柔里。

突然不敢相信。

不敢相信,董老的墨宝,离我这样近,不知道是一种什么缘分,竟然让这样一件珍贵的作品展现在我的面前。

董老的一笔一画,在别人眼里是书法艺术,是大师珍藏。在我眼里,是远别重逢的亲切,是这些年,和董敏先生、和王志维太太和孩子的交往。

油然的亲近让我忍不住伸出手,却又停在半空——不敢抚摸,虽然一伸手就能办到。

刘振宇 税发澜 供图

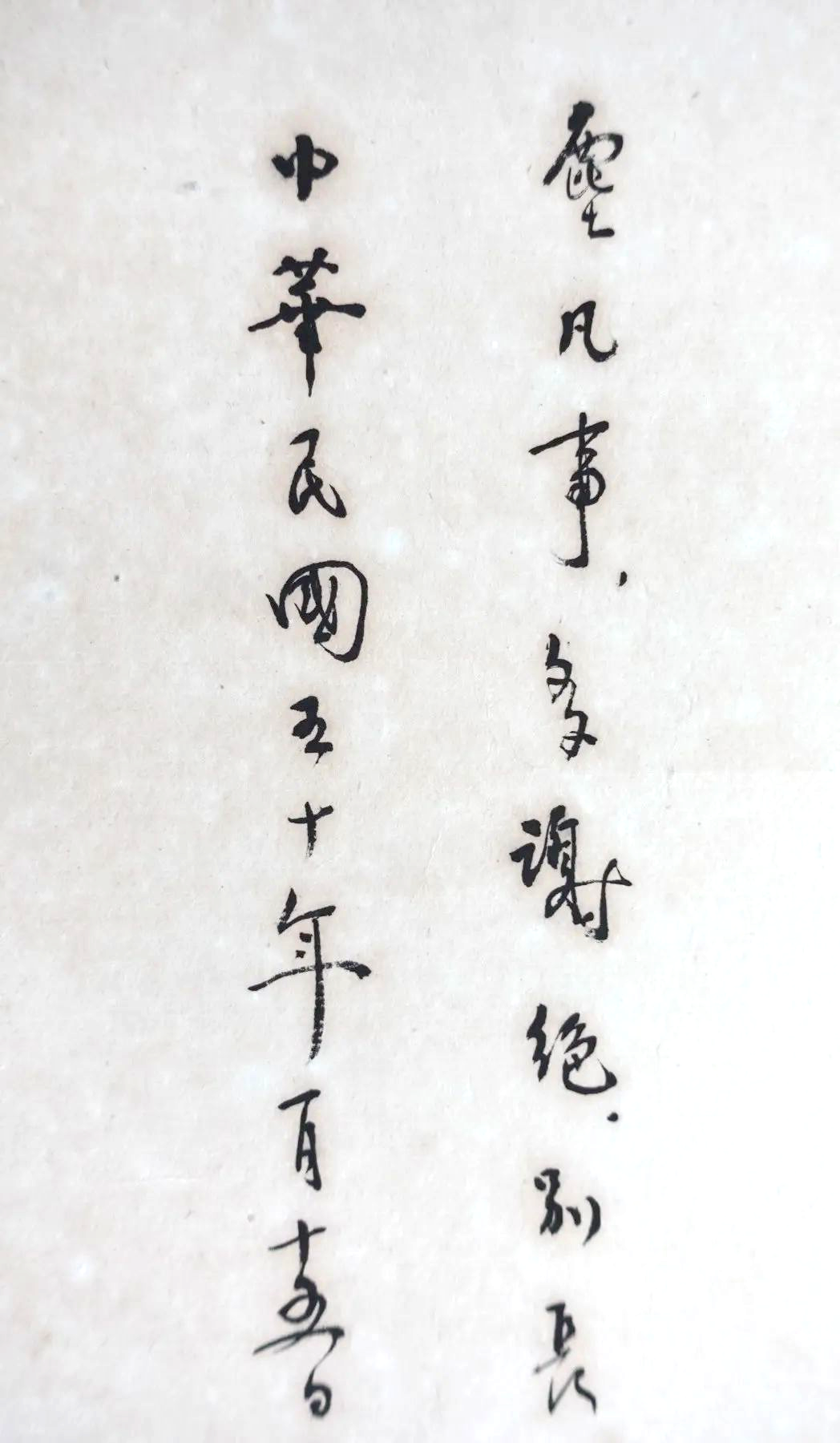

一九六一年,董作宾先生去到南港胡适住所,现在的胡适纪念馆,为胡适先生的秘书王志维书写了这一幅甲骨文作品。

这一年,董作宾先生结束国外讲学,回到史语所不过一年多。

他的身体已经有了各种疾病。高血压、心绞痛、心肌梗塞,糖尿病……曾轻瘫过一次。精神状况大不如前,走路不稳,有时候说话也很困难。但他每天很早就到研究室。

有一天,他的学生田倩君劝他保重身体,他竟然说出这样的话:“我没有多少光阴了,要爱惜寸阴分阴。我今年六十八,明年六十九,我自己知道,绝难闯七十大关。”

他感知到了死亡的脚步。

董老真的没有闯过七十大关。

董老夫人悲痛欲绝,把董老的作品收藏在木箱内,谁也不能动。及到夫人过世,董老的儿子董敏先生发现,董老许多作品,都被虫蛀了……

这幅甲骨文卷轴,董敏之前还没看到过,不知道父亲还有这么一幅独特的作品。他借到家里放了两年。两年后,定居美国的张彦云和儿子王大庆,回台湾时取回了这幅作品。

董作宾先生和王志维先生,这幅卷轴的书写者和受赠者,都曾在李庄生活过六年。

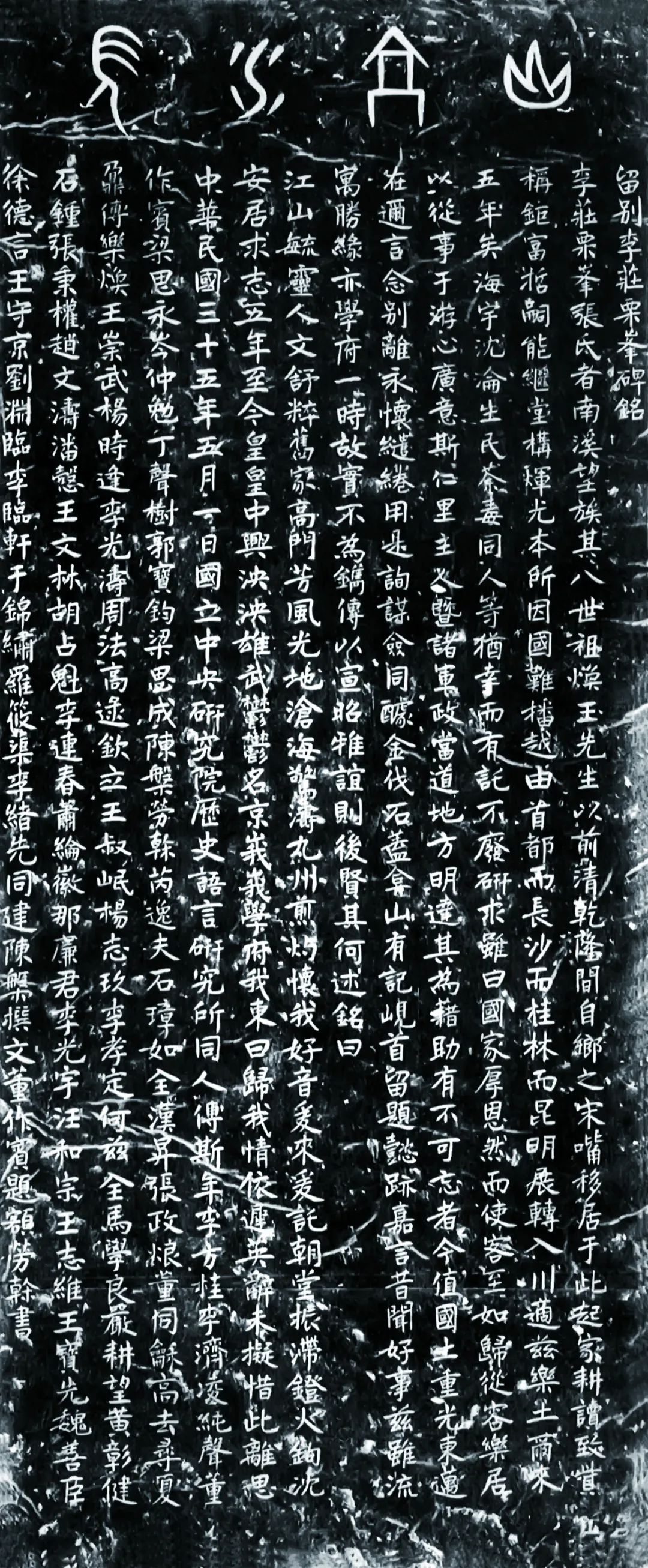

留别李庄栗峰碑铭拓片。王喻 摄

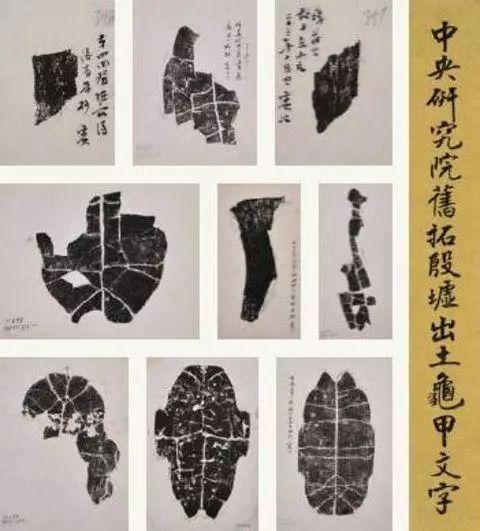

董作宾先生是一代甲骨学大师,“甲骨四堂”之一,是我国甲骨学和考古学的主要奠基者。在甲骨学、年代学、考古学、甲骨文书法及篆刻等领域均有很深的造诣。

抗日战争爆发前,他多次参加殷墟的系统发掘,也由此开始对甲骨文进行全面系统的研究。他最早提出甲骨断代的十个标准,他的关于殷商重大课题的研究,取得了举世瞩目的成就。

到李庄的时候,王志维还是二十多岁的年轻人,西文图书管理员。月下老人的红丝线,把他和房东家的女儿张彦云系在了一起。

资料图:栗峰山庄(中央研究院历史语言研究所旧址)

在牌坊头大厅的那场婚礼之后,张彦云跟随先生,去了南京,去了台湾。

后来,王志维做了胡适的秘书。胡适长他二十四岁,两人情同父子。彦云照顾家,照顾胡适先生和太太。胡适常常夸赞她的手艺,说这是王家招牌菜!说她真应该去开餐馆。在南港,两家相距不到十分钟路,王家两个孩子常常担负送饭的任务。

一九六一年一月十五日,董作宾先生来到胡适住所,写下这幅卷轴。

这幅作品诞生半个多世纪后,董敏先生交给我一件任务,写书。

我到哪里去采访他们啊!板栗坳当年的小伙伴,早已星散世界各地,他们之间尚且断了联系……

试试看吧。

董敏先生的儿子董伟先生,不辞劳苦,带着父亲带着我的问题去拜访萧梅女士,然后给我寄来一段一段的录音……

我也渐渐联系上,曾经在板栗坳生活过的先生的孩子们。大宅院的那段生活,再现了一些片段。

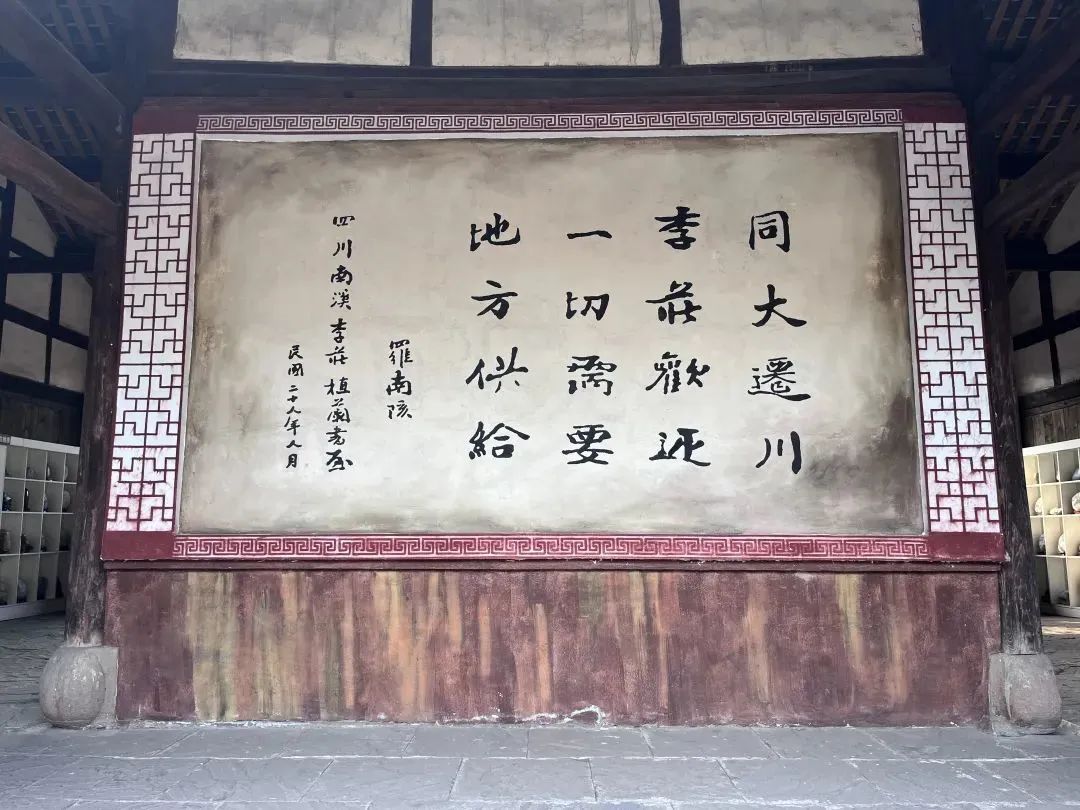

闻名遐迩的十六字电报。王喻 摄

突然有一天,我得到一个短信,董敏先生走了。

我拿着手机,读着那些奇怪的字,不能接受、无法相信。

那些天,老人的声音一直回响在我的耳畔。

……郎麟啊,我支持你写书……

……我们相距五十年来感受李庄,我很感动啊,很鼓励你一直写下去……

……我把我有的资料都寄给你……我最近搜集到的一些,将来都陆续地寄给你……

资料图:李庄板栗㘭栗峰山庄

开始的音频里面,充满笑声,渐渐地,从那开始含混的声音里,听得出老人家在和自己的身体做着抗争,在努力、在急促地想完成。最后一次音频里,有着周围医护和病患的杂音。

不敢听,不敢再听。

董敏先生,是您让我写书,为什么不能等等我?

从此,我就把这一切当作托付。

埋头读书,抬头找人。

在那些艰难的日子里,我想,即便大海捞针,即便上天入地,也要完成这本书。

只是,这世上啊,为什么,一切事情总是太迟?

又过了一年,有一天,我得到一个不确定的电话号码,张彦云老人家的。

我一刻不敢耽误,算好时差就拨。

真是苍天怜见,他们家电话只打不接,从来都是取下的状态。那一刻刚好打完电话,刚刚合上,而我的电话正好打进去……苍天怜见!

万一错过那个时刻……

老人家九十了。每周固定时间去医院,一约时间,就到了两周后。我把问题发过去,她的儿子帮她打印出来,她要先想一想。

终于到了通话的那天,我听到对面一片忙乱,妈妈,戴上眼镜,这是问题;妈妈,助听器没有戴好,我帮你弄……

一切都好了,老人家说话清楚,思路清晰。

总有些事记不起来,但她最记得的是,先生待她很好很好。很好。

说了四十分钟,老人家累了。

以后,在我们约定的时间,她的儿子会把电话放好。

聊得多了,老人家放松了,和我聊家常。

后来,我们能够视频通话的时候,老人家捧着Ipad,高兴地说:我来看看我的小老乡!三个人在视频里说话,老人家说起劳妈妈,萧妈妈……正聊着,突然,视频里出现天花板一个角落,再也不动,远远传来画外音:啊呀,粥糊了!

我忍住不笑,忍半天还是忍不住,大笑起来。在那宽敞而孤寂的房子里,好久没有这样的忙乱和开心了吧。

有时候,老人家还会对我抱怨她的儿子。“两个都是儿子,我好想要个女儿。”

她真的像妈妈那样关心我,她常常说,“我好想有你这样一个女儿。”“我就像妈妈一样爱你。”

后来又一次,我便叫她张妈妈了。

这么叫了一年多,有天,她的儿子问:“你叫妈妈什么?我怎么觉得怪怪的。”

我说:“张妈妈啊。”

他说:“应该是王妈妈吧,我是说听起来怪怪的!”

我恍然大悟,笑起来:“啊,对对,是王妈妈。王妈妈。为什么不早点提醒我?”

他说:哈哈,你干脆就叫妈妈吧,反正妈妈早就把你当作女儿了。

后来,就说起这个卷轴。

妈妈突然说,你拿去给他们,给你换换工作,好专心写你的书。

我愣住了,然后笑起来:不可能的,妈妈,不可能,绝对不可能。

我笑起来,但其实,我想哭。

我不知道,为什么得到老人家如此厚爱。也许因为我从小在李庄长大,我们称得上老乡?也许因为,老人家过了二三十年与世隔绝的生活,而我,突然闯了进去?但是,这是她的珍宝啊。

我不敢接受,而他们动了念头就一定要送。

我该怎么办?万一真到我这里,唯一的出路也是捐出去,总不能我来捐吧?于是劝说,反复沟通,让妈妈签了授权书,捐给博物馆。

她希望捐给家乡的博物馆。

是啊,给李庄。

老人家从小在板栗坳长大。

然后,太太们来说媒,一次又一次,杨时逢太太,萧伦徽太太,劳榦太太……那时候,她多倔啊,任谁说也不肯答应。怎么样呢?

结婚那天,董作宾先生是证婚人。婚纱、捧花,红烛,满堂客人,妈妈却躲在柴房里,偷偷哭泣。

也许是思念太切,也许感到茫茫的威胁,在渡海之前,彦云抱着一岁多的孩子,回了一次板栗坳。

从那以后,家乡和家乡的亲人,断了音讯。四十年里,隔海相念。一点消息都得不到。

先生是待她很好很好,还有疼她如女儿的劳妈妈、萧妈妈,但是对岸的妈妈,对岸那个家啊,不思量,自难忘。

等了四十年,等到终于听到消息的那天,才知道,爹爹和二爸已故去多年。可怜那河边骨,做了多少年的梦里人……

妈妈在!

立刻筹路费,给妈妈买礼物,给弟弟妹妹买礼物……先生就是普通公务员,为这一趟旅行,要等上好几个月。

妈妈,千万千万等着我啊!

妹妹说,要看妈妈就要赶快。

顾不得礼物够不够,上飞机。妈妈,等我。

母女相见,隔着四十年时光,母亲的身躯已被岁月风干,女儿的鬓边也已有了白发。思念、悲伤在心里交织,轰然着响。母亲伸出手臂,那一刻,泪水倾泻而下。妈妈!

四十年前那个抱在怀里的孩子,比当年的父亲还要高大。外婆!外婆看啊看啊,看不够。

这些年,你们怎么过的啊?

这些年,你们怎么过的啊?

似乎刚刚才相见,离别又到眼前。

在异乡的日子里,靠电视来慰藉乡情。介绍家乡的节目,彦云会让儿子录下来,南溪、李庄,看了一遍又一遍。

是啊,李庄。

烽火岁月,先生们来到这里,继绝学,开创出中国的现代学术。他们是国之瑰宝,他们转蓬千里不废研求的努力,赢得世界的尊重,他们的成就,站在世界前沿。在民族存亡之际,这个国家还有这么一大群学者在坚守,在努力,中国文化并没有因为战火而打断。

夕阳下的李庄古镇。寇睿摄

为民族文化播火传薪,从炮火硝烟中迁徙而来的学者们,从未忘记读书人的担当。他们凭着中国学人的风骨,与贫困、饥饿与病痛抗衡,潜心研究,著书立说,在看不见硝烟的战场上,用自己的方式,让中华文脉在这西南小镇连绵延续,从未断绝。

想起来简直是个奇迹,存亡之际,走过大半个中国,最终来到这小镇,这山坳里。听起来简直是个奇迹,学者大师和李庄的士绅百姓,留下那么些相濡以沫的往事。

正是在这里,董作宾先生完成了他凝聚十年心血的皇皇巨著——《殷历谱》。

在李庄石印出版,立即赢得学界赞誉。

抗战八年,学术界著作当以尊著为第一部书,决无疑义也……

病中匆匆拜读一过,不朽之盛业,唯有合掌赞叹而已。——陈寅恪

彦堂这部书(《殷历谱》)真可以说是做到了大胆的假设,小心的求证的境界。佩服佩服。——胡适

当世甲骨学之每进一步,即是彦堂之每进一步……彦堂之书出,集文献大小总汇,用新法则厥信史上赠益三百年,孔子叹为文献无证者,经彦堂而有证焉。——傅斯年

发凡起例,考证精实,使代远年湮之古史之年历,爬疏有绪,脉络贯通,有俾学术文化诚非浅显,良深嘉勉。——民国政府嘉奖令

董作宾先生不惟是一代甲骨学大师,亦是甲骨文书法大家。

在离别之际,先生们刻了一块青石碑留给李庄。由陈槃先生撰文、劳榦先生书写的《留别李庄栗峰碑铭》,即由董作宾先生题额,自然是甲骨文书法:山高水长。

董先生从小热爱篆刻,在李庄期间,编著《殷历谱》和《殷墟文字乙编》,长期摹写甲骨文。“董先生能精于甲骨文书法,这个摹写的工作的确又给他一个训练的机会。”正是这种长期的临摹实践,使他更能保证甲骨文字的构形和布局的准确性,将最本真的甲骨文契刻还原于纸笔之上。

作为接触甲骨文实物和摹写甲骨文最多的学者,董作宾的甲骨文书法独一无二,最能体现甲骨文的形似与神似,海内外学者无不以珍藏他的手迹为荣。他的甲骨文书法作品,为世界各大博物馆和收藏名家所收藏。

大家墨宝,已是弥足珍贵,更承载了这么多的故事和情义,董老的这幅作品之于李庄文化抗战博物馆,无疑是镇馆之宝。

中国李庄抗战文化博物馆。王喻 摄

二零二二年春天,这幅珍贵的卷轴,董作宾先生书写的卷轴,董敏借回家,两年时间里爱不释手的卷轴,离开密歇根州,跨过万里到了我的身边。

离这幅作品诞生,一个甲子。

我以为,很快,它就会去到博物馆恒温控光的地方,没想到,这一等就是一年多。

我没敢动它,原样来,原样放着。受人之托,忠人之事。我买来几大包防蛀片,四角放了干燥剂,把这卷轴放了进去。山上潮湿,两个月后,我把一次性干燥剂换成电子干燥剂。

老天保佑,看在我一片苦心的份上,千万别出什么意外。

去年夏天,四川经受了极端高温。我自己活得奄奄一息,更让我担忧的是,卷轴的状况会如何?

有那么一段时间,我真是后悔……它来到这里,只有一个目的,就是让我担惊受怕。

我曾经想过寄存在哪里,但又想,万一人家不还了呢?

就让它跟着我吧……

这边,渺茫无音讯,该死的疫情也不知何时是个头;那边,老人家的身体一天天衰弱。我在中间,焦灼无奈,不知道该如何向老人家解释。

我抱着这珍贵作品,像走进了卡夫卡的城堡,无处突围。

在焦灼无奈中,一天一天等待。我开始怀疑,这一切,还能不能有个结果?受人重托,却无法完成……

疫情终于过去,一个月,两个月……八月,终于等来消息。

快了,快了,终于要交出去了,我得打开看看。一动了这个念想,我也没法回头了。

会不会有错?万一老人家拿错了呢?不大可能,但也不是没有可能。

算了吧,我就是想看看它,看看董老的亲笔,亲眼看看我以前只能在书上看到的甲骨文……亲眼看看,一位老人家对我的爱。

南港、台北、纽约、密歇根,它走过千山万水,最终来到我的身边,以一种奇妙的不敢相信的缘分。

然而,我再也听不到老人家的笑声了。

是去年春天吧。有一次,我把博物馆里,她和先生结婚的场景、她捐赠给博物馆的展品拍下来发过去,他们把这些照片在电视上循环播放了好几天……看自己的塑像,像不像,看先生的塑像,哪里像,哪里不像,那些天,她有多开心啊。隔些日子,又拿出来循环……

现在,她再也不能看到捐赠这件作品的照片或是视频了。

为什么,一切事情总是太迟?

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777