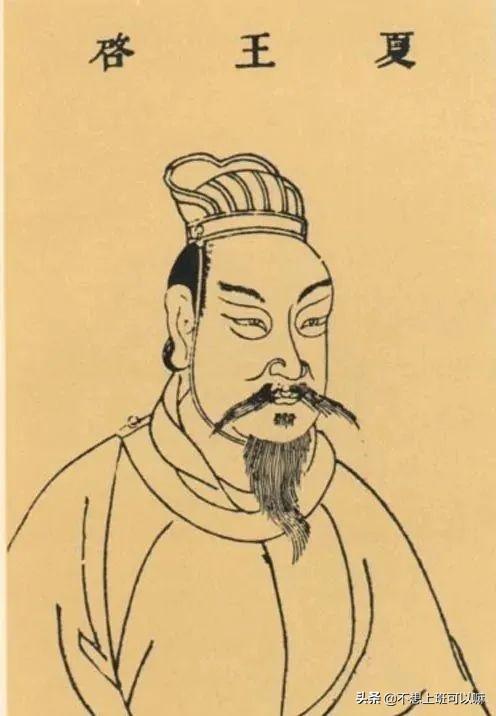

启,也称夏启、帝启、夏后启,阳翟(今河南省禹州市)人,他是禹的儿子,夏朝的第二任君王。其母是涂山氏族的女子。儿子至少有五人,其中有太康及中康。根据《竹书纪年》,帝夏启王在位39年,约78岁驾崩。

夏启的主要成就:建立“世袭制”。

王位之争

禹去世前几年,想效仿尧舜,找一个贤能的人来接替自己。最初,人们首先被举为姒禹继任者的是当时曾掌五刑、负责狱讼的皋陶。皋陶先姒禹而死,所以部落联合体议事会又选择继承人。这⼀次有两个候选⼈:启和伯益。启虽然是⼤禹的⼉⼦,但是他的名望和功劳远远⽆法和伯益相提并论,毫⽆疑问伯益成了法定国君继承⼈。伯益,他是颛顼和少典氏的后裔,又名大费,与皋陶有一定的血缘亲属关系,曾协助姒禹平水土,有功而受到妫舜的器重,被任命为掌管山泽、调驯鸟兽的“虞”,古文献曾有“益主虞、山泽辟”之说,有学者认为他的功绩在首创畜牧业。大禹死后,伯益继位,可是启却并不愿意放弃帝位。启依靠夏⽒族的强⼤实⼒,发动了对伯益的军事叛变,伯益的⽒族完全不是夏⽒族的对⼿,伯益也在箕⼭被杀死,夏启就这样通过武⼒夺取了王位,⾃此开启了家天下的传承制。 关于这场斗争的经过,有记载说:“益代禹立,拘启禁之,启反起杀益,以承禹祀”;或说“古者禹死,将传天下于益,启之人因相与攻益而立启” ;还有说“禹授益,而以启为吏,及老,而以启为不足任天下,传之益也。启与支党攻益而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之” 。总之,斗争很激烈,而几经波折,“叛乱”的姒启曾遭益的有力反击,一度处于劣势,甚至被拘禁,终于因有鲧、禹两代的经营和培植,夏后氏根基更深、实力更强,在拥护者的支持下,夏后氏及其拥护者联合起来对益发动战争,终于杀益,使启夺得领袖的权位。夏启为了庆祝胜利,在钧台(今河南禹县)举行了大规模宴会,公开宣布自己是夏朝第二代国君。从此,父亡子继的家天下制度便取代了任人唯贤的公天下制度。夏启实行王位世袭的故事,说明那时原始社会的氏族公社制度己经彻底瓦解,氏族部落会议制度己经转化,开始出现了国家的雏形,奴隶社会到来了。奴隶社会取代原始社会,是人类历史上一次划时代的进步。因为在原始社会,低下的生产力水平使人们的生活极其艰苦。到了奴隶社会,农业和手工业有了分工,社会生产力得到很大提高,生产得到很大的发展,人们的生活也得到很大改善,为文化的繁荣创造了条件,所以说这是历史的向前发展。

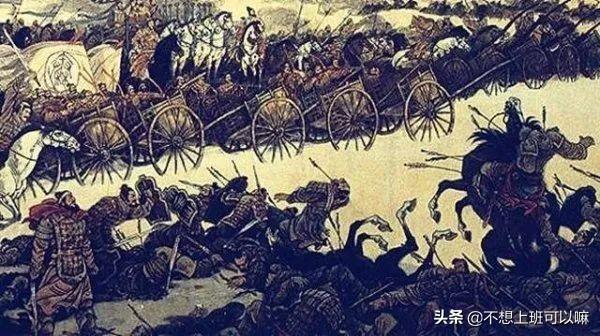

甘之战

背景:启夺得领袖职位后,开始了巩固其政权的行动,在今河南禹县举行盟会,通报联合体内部各部落和附近酋邦,争取支持者,以确立自己的统治,这就是文献记载中发生了历史著名的“钧台之享”。《竹书纪年》记载:“元年癸亥,帝即位于夏邑,大飨诸侯于钧台。诸侯从帝,归于冀都,大飨诸侯于璇台。”钧台之享是夏朝初年发生的一个重大历史事件。“钧台”是指为上帝群神修建的台坛。“钧台之享”是夏启为巩固王权,确立王位,而在都城阳翟(今河南省禹州)召集各地方国首领,举行了一场盛大的献祭神灵的活动,同时这也是一次重要的方国盟会。这次盟会确立了夏启“共主”地位,正是拉开四百年夏王朝序幕。但是,由于夏启是从大禹的法定继承者伯益手中夺取的政权,这也引起了许多诸侯的不满,特别是同样有觊觎帝王之位的的诸侯,更是跃跃欲试,其中尤以实力最强大的有扈氏为甚。有扈氏公开质疑夏禹政权的合法性,最终引发了著名夏启讨伐有扈氏的“甘之战”。

过程:启伐有扈氏的甘之战是两强相遇,因而打得十分激烈,但留下的有文字记载的史料不多,主要是姒启的一篇战斗动员令《尚书·甘誓》,全文为:“大战于甘,乃召六卿。王曰:嗟!六事之人,予誓告汝:有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。今予惟恭行天之罚。左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。用命,赏于祖;不用命,戮于社。”文中第一段介绍《甘誓》背景,是启在战于甘之前,召集左右高级官吏申明纪律约戒的誓师词。“六卿”过去的解释多认为是六军之将,实际上“六卿”和“六军”都是周代以后出现的,是成书时借用的后代词汇,其所指当即下文中的“六事之人”。在古文字中事和史是一个字,商代甲骨文中商王所称的“我史”、“朕史”、“东史”、“西史”等往往参与征战,所以夏后启召“六事之人”传达战争约戒就很容易理解了。第二段是誓师词全文,首先宣布有扈氏罪状是“威侮五行、怠弃三正”,意思是指责敌人上不敬天象,下不敬大臣,引起天怒人怨,所以伐有扈是代天行罚。其次宣布军事纪律,命令部属各自奉行命令,忠于职守,努力战斗,还申命奉行命令者将在祖庙中受到奖赏,违背命令者,将在社坛前处死。和伐三苗的《禹誓》相比,可见启时最高行政长官的权威是前一个历史时代无法相比的。大概意思就是夏启把自己塑造成了帮老天爷办事的天子,给这次出征赋予了神圣的意义,又给员工们打了鸡血、画了大饼,一套恩威并施,让将士个个奋勇杀敌。相传启初“与有扈氏战于甘泽而不胜”,总结原因说“吾地不浅,吾民不寡,战而不胜,是吾德薄而教不善”,于是励精图治,“亲亲长长,尊贤使能,期年而有扈氏服” 。可见姒启取得甘之战的胜利,“灭有扈氏,天下咸朝” 是很不容易的。

意义:夏王朝的胜利,使中原地区部族纷争的局面得到了统一,巩固了夏王朝的专制政权。甘之战是中国历史上一次极其重要的战争,是原始社会部落联盟的民主禅让制的复辟与奴隶制反复辟的长期斗争的结果,表明新兴的、先进的社会制度最终将取代原始社会的残余势力。经过这场战争,代表新兴的奴隶制社会的夏王朝得到了巩固和发展,为其后定都斟鄩奠定了基础,为中国社会进入新的文明阶段作出了积极贡献。

武观之乱

背景:据《山海经》记载,夏启有五个儿子,这是中国历史上第一批正式的皇子了,分别是:太康、元康、伯康、仲康、武观。夏启靠的是武力获得的王位,他的几个儿子从小耳濡目染,观察入微,也知道天上不可以有两个太阳,山上不可以有两只老虎的道理,更何况有五个王子,王位只有一个,诸王子身边都汇聚了一帮亲随大臣和智囊团,为自己将来的国君出谋划策和分忧解难,这样的五群实力开始了争夺王位继承权的游戏,这就是历史上第一个记载的宫廷王子夺储战。

过程:夏启初年还是很不错的,各种检政爱民的措施逐一搬出来,各个部落联盟首领都封为诸侯,中原大地的生产力进一步增加,人们的生活越来越好,但是启晚年出现问题,“勤政爱民”逐步被“骄奢淫逸”所替代。生活腐化严重,随着夏的国力提升,好的生活和物质都相继出现了,启醉迷酒肉美色之后,殊不知王朝内部出现了重要的危机,启对于夏的权力得到分散,5个儿子为了争夺王位开始了生死较量,其中武观想要废除四个兄长的势力,开启了夺位之战。武观开始收买大祭司,和祭祀一起合谋陷害大王子太康,希望借以神灵来动摇夏启,让启废除太康,但是这种细微的关系和话语被精明的大臣彭伯发觉,为了内部团结,彭伯寿向启述说了自己的猜想和怀疑,证实了武观的野心。夏启对祭祀进行严厉的审问,最终不敌严刑,祭祀供出了是武观的指使,所以武观被启发配流放到西河地区,武观在西河发展自己的势力,开始了预谋已久的权利战争行动。由于出色的战术和兵法以及骁勇的战士,武观节节胜利,战争持续了3年之久,其中元康和伯康均在战争中被杀,后来启命令彭伯寿带领军队出击西河,用了1年的时间来击溃武观的有生力量,平息了这场内乱,武观再次被启流放到东部海滨的荒野之地,武观之乱就这样被平定了。其实武观的想法也不是不能理解,人的欲望是无穷的,人的欲望只有起点,没有终点。毕竟搏一搏单车真的能变摩托呢!但是,你的能力得配上你的欲望啊!影响:武观叛乱对于后世诸多王朝的储君王位争夺开辟了先例,父子兄弟相残的悲剧在皇宫被上演多次,经过几年的战乱,夏王朝的第一个鼎盛期就走向没落,启的继任者太康,出现了更大的危机。姒启用暴力手段结束“禅让制”后,他的儿子们又发生了争夺继承权的骨肉相残,这就是武观之乱。

后人评价

启禀承天命,赞继大禹之道,顺利地实现从禅让走向世袭,实在是众望所归,启无疑是历史一个重德修贤的圣明君主。——许风申自姒启建立夏王朝以后,逐渐抛弃了姒禹的节俭传统,毫无顾忌地“淫溢康乐”,管磬并作,“湛浊于酒、渝食于野”,饮酒无度、游田无度。——《中国军事通史》

从历史的角度看,夏启不仅是个狠人,更是一个顺应历史潮流的人物,要知道,他所处的时代,正是中华文明从“公天下”向“家天下”转变的历史关口,大禹和夏启之前,中国是一个“公天下”的时代。当时的部落联盟首领,都是通过禅让制选出来的,大小部落的首领们,共同推选一个德智体美劳五项全能的好青年,把最高权力交给他,让他为人民服务。

这样的制度下,没人有私欲,没人搞阴谋,没人想盗窃,造就了一个大同之世,社会生产力进步、贫富分化的加剧、私有制的发展,促使“公天下”向“家天下”演变。而夏启不过刚好出现在了那里,成为了那个风口上起飞的一只猪。

当然,一个人的成功,时代潮流很重要,但个人努力也重要。大禹和夏启无疑是踩在了历史进程上的,更幸运的是,他们抓住了一个重要的机遇。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777