乾隆,谥号清高宗纯皇帝,姓爱新觉罗,讳弘历,是雍正帝第四子。公元1735年(雍正十三年)即位,次年改元乾隆。在清代,人们习惯以年号为名,故称之为乾隆皇帝。他善于文墨,通晓韵律,又喜爱巡游,四处题诗,因而有人说他是风流天子。有关他的轶闻趣事在民间广泛流传,经久不衰。近些年经过《书剑恩仇录》、《宰相刘罗锅》、《戏说乾隆》、《还珠格格》、《铁齿铜牙纪晓岚》等文艺作品的炒作,使这位皇帝更是家喻户晓、妇孺皆知。

乾隆皇帝在郯城也留有诸多传说,有的有证据可循的,也有无从考证的,难怪有人提出疑问:乾隆是否真的来过郯城?他为什么会来郯城?又在郯城做了些什么?对郯城的社会文化有多少影响?等等诸如此类的问题,亦曾引起笔者的思考。因此翻阅了有关史料,初步理清了乾隆皇帝在郯城的来龙去脉。现整理成文,以资存鉴。

乾隆皇帝在郯城的“巡幸”

根据正史所载,乾隆皇帝曾经六次来郯城视察,时称“巡幸”;先后在郯城逗留十余天,时称“驻跸”。《辞海》将“巡幸”解释为古代帝王巡行地方,“驻跸”解释为古代帝王出行在途中停留暂住。乾隆《郯城县志》记述前三次巡幸,对于后三次巡幸,嘉庆《续修郯城县志》开卷即称:“皇帝巡幸,驻跸行宫,无藻流辉,恩纶叠降,恭纪篇端,以昭诚敬”。两部县志合起来为我们提供了乾隆皇帝巡幸郯城的基本情况。

(一)

乾隆皇帝第一次来郯城是1751年2月27日(乾隆十六年二月初二)。当时正值初春时光,风和日丽,皇帝也正值年富力强,威加海内。刚刚告别龟蒙的崇山峻岭,忽见郯城田野广阔,大道平坦。乾隆在春风得意之际诗兴大发,御制七律一首(下文有专题介绍)。郯城这边的文武官员、绅衿秀士和耆民老妇都俯首跪在城北五里铺,迎接圣驾的光临,皇帝则赏给耆民老妇银牌。据《高宗实录》记载:二月初三日,乾隆传谕将当年御道两旁的地亩钱粮(赋税)蠲免十分之三。还特意加上“见兰山、郯城二县民气似逊他处,深为轸念。著将兰山、郯城二县极次贫民,俱加赈一日。”同时命令山东巡抚准泰(满族)遵旨速行,一定要让百姓都得到实惠。

乾隆的首次郯城之行轰动不小,“分数蠲免,发粟赈济”。“士民建感恩亭于城南三里,立碑颂德。”这感恩亭就是人们常说的南皇亭,遗址在郯城县郯东路与皇亭路交界处北侧,原郯城酒厂南。

(二)

乾隆皇帝第二次来郯城是1757年3月21日(乾隆二十二年二月初二)。其实,皇帝于二月初一就已进入了郯城县境,在县城西北60里的桥头大营驻跸。

二月二进驻县城之南12里的曹村大营。二月初三到达红花埠,然后告别山东,进入江苏,开始了江南巡游。

乾隆这次来郯城,仍和上次一样,蠲免了当年御路两旁地亩钱粮的十分之三,凡老民老妇都赏赐给银牌。

(三)

乾隆皇帝第三次来郯城是1762年2月24日(乾隆二十七年二月初一),前后三天。二月初一驻跸县境西北的桥头大营,知县张金城随营带领引见,二月初二日驻跸县城西边的“郯子花园行宫”,二月初三各官送至红花埠,出郯境取道赴江南。

这次巡幸和前两次不同。当时山东巡抚阿某为皇帝预先建造了一座行宫。行宫的位置在“郯城县治之西三里花园庄,花园庄即古郯子花园也。”这座行宫雄伟壮观、气势恢宏:前面有大宫门、垂柱宫门、内宫门,宫门外有御桥三座;后面是皇后寝殿、配殿和照房穿廊;东面是御书房、茶膳房、朝房和外勤房;西面是皇太后寝殿、照房和宫门穿廊;最中央是皇帝的寝殿、便殿、左右配殿和宫门穿廊。

在这座行宫里,乾隆皇帝召见了沂州知府李希贤,询问了沂沭河两岸的形势。李知府汇报得很有条理,博得乾隆的称赞表扬,并接受了皇帝赏赐的一副字画。此时皇帝兴犹未尽,又挥毫写诗一首,并御制对联一幅,装裱于寝宫东次间。知县张金城随之道贺,紧接着在御书房后面建立御笔亭一座,刻碑恭纪这次巡幸。

乾隆从江南回銮后有传下圣旨:凡办差的文武官员俱有赏赐。除前次的蠲免、奖励之外,又恩赐缎匹、貂鼠、荷包等物。知县张金城获赏锦缎一匹。同时,官员们有参罚者开复,无参罚者加俸一级,以示“皇恩浩荡”。当然,普通百姓就与此无缘了,或许还要付出更多的血汗。

(四)

乾隆皇帝第四次来郯城是1765年2月21日(乾隆三十年二月初二日),驻跸在“郯子花园行宫”。象以前一样,皇帝下旨蠲免御路两旁地亩钱粮十分之三。

(五)

乾隆皇帝第五次来到郯城是1780年3月12日(乾隆四十五年二月十一日),当日驻跸新建的“问官里行宫”,写下七言律诗一首,御制楹联一幅。次日驻跸“郯子花园行宫”。这次巡幸除了蠲免地亩钱粮以外,还赠给郯城《御题平定西域全图》两份,还有佛像石刻一帧,澄泥砚六方。这些国宝分别被“恭贮”在两座行宫之内。

应当补叙的是:早在1779年(乾隆十四年),山东又一任巡抚国泰(满族)在郯城城北问官里增建行宫一座。这座行宫规模更大,景观设置颇多,楼台亭阁、折桥游廊共计177间,以备皇驾光临驻跸。可惜的是这座行宫现在已荡然无存,所收藏文物也不知流落何处。算起来这座建筑距今只不过二百来年,史料尚在,遗迹难寻,实为憾事。

(六)

乾隆皇帝第六次来郯城是1784年2月29日(乾隆四十九年二月初五)。当日驻跸于“问官里行宫”,次日驻跸在“郯子花园行宫”。除了蠲免御路两旁地亩钱粮十分之三以外,再也没有其他馈赠。此时乾隆皇帝已经年过古稀。这是他的最后一次巡幸,也是郯城最后一次接待全国最高的封建统治者。从此以后,整个大清王朝也像乾隆一样走过了巅峰时期,进入了举步维艰的衰老阶段。

乾隆皇帝来郯城的原因

乾隆皇帝先后六次来郯城,并在郯城驻跸十多天,是有一定社会背景和特定原因的。

乾隆皇帝生在盛世,长在宫廷,即位于成年。康熙的励精图治和雍正的集权专制为他奠定了坚实的统治基础。而乾隆皇帝本身也做了许多维护统一,稳固国防,奖励生产、发展文化的大事。纪晓岚曾称赞他“圣学渊博,精明强干,历世练达,经天纬地”。乾隆前期风调雨顺,海内升平,封建的政治、经济、文化发展达到了鼎盛阶段,史称“康乾盛世”。全国统一安定的政治局面为乾隆的“巡幸”提供了宽松平和的社会环境。

乾隆一生多次外出巡游,他曾四次东巡到达盛京(今沈阳),两次西行漫游嵩山洛水。当然,最著名的还是他六下江南。为了南巡顺利,他提前几年派人勘察御路。1749年春,山东巡抚准泰曾有奏折,声称经过山东原有中路和东路可供选择。“自泰安至红花埠一路,较之兖郡至韩庄闸稍远,似应从中路行。”但是乾隆没有同意这个建议,特别传谕准泰,令他会同江南督抚再行考察,详悉商酌。

“将两路应行之处,速行绘图,定仪请旨,候朕指示。”当年冬天,准泰绘好地图,呈报时再次建议说:“滕县至黄林庄一带道路宽平,应请钦定中路为御跸大道,其属甚便。”然而,乾隆依然没有采纳准泰的意见,他审阅地图,最后敲定:走东路,经郯城,过红花,下江南。现在分析,很可能出于如下考虑:

第一,乾隆是一位文化造诣很高的皇帝,即位后就开“博学鸿词科”,四处寻访书籍。后来还完成了《皇朝文献通考》、《大清一统志》和《四库全书》的编纂工作。南巡时走东路经郯城,可以更好的领略齐鲁文化。在东路上途经曲阜,他祭祀了孔庙,想必也是看到了“圣迹”里的《学于郯子图》。既然孔子曾经东游郯地,问官倾盖,他也要沿着圣人的路走,把郯城圈定为驻跸之处就不难理解了。

第二,从地理位置上看,郯城是山东最南部的县,红花埠驿站是山东、江南之间的枢纽。“郯邑为江苏接壤,山左通衢,銮舆必历,省耕省敛。”在郯城驻跸,可以很好地了解山东、江苏两省的耕作制度和收成情况,便于比较两地风土民情的异同。乾隆的祖父康熙大帝南巡时也曾走过这条道路。

第三,乾隆南巡不仅是观光游玩,他还要掌握和了解各地的政治情势,以便加强其政治统治。郯城自古是英杰辈出人才荟萃之地。他希望获得这一带人士特别是知识界的支持。当时郯城有位翰林院庶吉士王恒写了一篇《圣驾东巡诣阙里赋》,表达了他在皇帝光临自己家乡时高兴和感激的心情。文章很长,最后一句是:“覩云日之光辉,拟形容于万一,抒忠敬而奏赋,宣皇德于无极。”或许,宣扬皇恩功德达到极致,正是乾隆皇帝来郯城乃至南巡各地的最重要原因。

乾隆皇帝在郯城的诗联

乾隆皇帝酷爱写诗作联,常与臣下互相赠答,以联络感情。在郯城期间,乾隆也留下了三首“御制诗”和两幅“御制联”,我们不妨一睹为快。

(一)

龟蒙回望数峰尖,大野春光取次拈,

人意贪程催马策,晴曦送暖入车幨。

江声迎客行行近,诗趣和春旋旋添。

老幼初逢清跸至,羽林呵禁莫教严。

这首七律写于乾隆十六年二月二日,皇帝初次南巡,兴致勃勃。据《沂州府志》记载,乾隆正月三十日驻跸蒙阴桃墟西,二月一日驻跸兰山黄梅岩,还绕到费县兴龙庄观赏蒙山雪色。从诗中看出,二月二日清晨即踏入郯城县境,忽见郯城四野开阔,大道平坦。回首背后是蒙山群峰,高耸云端;遥想前面有大江奔流,涛声拍岸;眼前却是晴曦送暖,春光无限,诗情画意,信手可拈。再看到郯城民众,老幼躬迎,触发了这位帝王的恻隐之心,迅速传令警卫人员,吆喝回避之声不要过于严苛。总的看来,此诗有景有情,对仗工整。诗中“龟蒙”一次出自《诗·鲁颂》:“奄有龟蒙”,此处系指蒙山;“清跸”一词出典于《周礼·下宫》,意指帝王出行时开路清道,禁止通行。

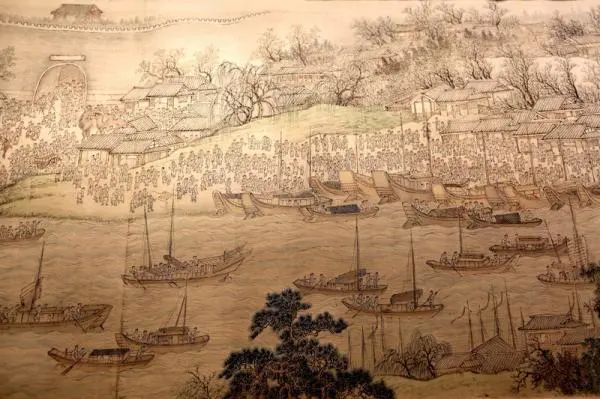

乾隆南巡图

(二)

观民指吴会,按盾莅郯墟。

少昊嗣封后,春风驻节余。

何当庭馆此,为愧旰宵予。

一宿园其籍,千秋迹信诸。

既成斯不说,至止偶相与。

谁与徵倾盖,因之试访书。

这首诗写于乾隆二十七年二月二日,皇帝住在新建成的郯子花园行宫里,咏古抒怀。先说自己是视察民情风俗,主要目标是去江南的都会。今天在郯国的故城停留,是因为这里是少昊氏嗣封的地方,郯子为少昊氏苗裔,由来最古,春风常驻。接着话题一转:你们何必建造这样豪华的行宫在这里,这让我很惭愧,因为忙得不可开交,天黑了才能吃够饭,天不亮就得穿衣起床。我勤于政务,顾不得多住。以后不要再建造行宫,劳民伤财了。到此为止,下不为例。——说是说,做归做,乾隆在这座行宫里喜形于色,又是接见乡绅官吏,又是相互送礼品。还在这座行宫内御制对联一幅。其联是:

山容积雪融和盎

物象熙春迭荡披

应该说,乾隆的知识丰厚,诗词和对联中典故很多,所以又十分晦涩,不易读懂。诗中“旰宵”一词出自《左传》,意为帝王因心忧国事而劳碌。作为成语的“旰食宵衣”则出自南北朝时期郯城籍的文学家徐陵的《陈文帝哀册文》:勤民听政,旰食宵衣。联中“熙春”一词出自潘岳的《闲居赋》,意为和煦的春天,“迭荡”一词典出《汉书·礼乐志》,意为开阔清朗,其中“迭”字甚为冷僻。引典过多可能是乾隆诗词不受人欢迎而流传不广的重要原因。

(三)

郯子当年鲁附庸,哪能近百里提封。

庙朝少昊官述悉,园去由旬里计重。

何事边旁行馆筑,更兼点缀曲池溶。

虽云图省驼装费,舍欲为辞愧先悰。

这首诗作于乾隆四十五年二月十一日,皇帝驻跸在增建的问官里行宫。这座行宫有三折桥、四方亭、六方亭、八方亭、海棠亭和通座游廊,引起乾隆的兴趣,但品味诗作,同前篇相似,并无新意,让人很难恭维,或许我们尚未读懂。乾隆同时御制一幅楹联,也无脱俗之处。其联是:

满窗松石无非古

一层烟云总是春

关于乾隆在郯城御制的诗作和楹联,我们粗略介绍到这里。能否领略其中的帝王气概,或者探寻到里边的深邃意蕴,唯望有文学鉴赏水平的同志进一步研究。

乾隆皇帝在郯城的传说

乾隆皇帝在郯城的巡幸,前四次都是在农历的二月初二,与郯城民谚“二月二日,龙抬头”正相巧合。在当时生产力极不发达的情况下,老百姓把皇帝看成真龙天子,企望他普降甘霖,为民造福。善良美好的愿望也就演化成许多美丽的传说。这些传说流传很广,变得各处讲法不一,笔者采摘部分,考其虚实。

(一)采莲湖的传说

采莲湖位于城西南十公里。传说乾隆下江南时路过此地,因湖水阻路,便停车换舟,后人在此建庙,留下了停车庙的庄名。当地还有这样的歌谣:春秋郯国郯子娘,采莲湖里寻欢畅;乾隆遨游十三省,就此登舟赴苏杭。

还有一则传说是:乾隆下江南住在郯城,游玩散心时,忽然西南飘来一阵香风。乾隆和贵妃便问左右:哪儿来这股香味?有人报告前面有一大湖,荷花盛开,碧叶接天,香气扑鼻,景色迷人。乾隆心里想既有此景,何不一游为乐。随即命令停车,派人找来小船,皇帝和皇妃驾起小船向湖心划去。游兴正浓时,贵妃伸手采摘几朵荷花、几支莲蓬,献给乾隆,皇帝龙颜大悦,将这片大湖命名为“采莲湖”。

关于采莲湖和乾隆的有关传说还有一些,但只能是传说。因为康熙十二年修成的《郯城县志》第一卷的“山川形胜”篇即有关于采莲湖的记载,称“采莲湖离县城二十里,夏月荷花盛茂,香闻数里,今淤为民田,湖已废。”这就是采莲湖之名早在乾隆南巡八十年之前就有,并且已经淤塞,也无需他再给赐名,更不可能在这儿弃车登舟下江南。

(二)大红门的传说

郯城北关有几棵古槐(现尚存三棵),槐树后原有一个大宅院,大门漆成朱红色,上有插花兽行门楼。前面有座图为“凤凰戏牡丹”的影壁墙,墙体为瓷质烧成。院落宽畅,占地四至五亩,人称“大红门”。

相传乾隆皇帝南巡住在郯城时,随从们严格挑选美女到驾前伺候。北城有一位财主,财主有一个女儿正值豆蔻年华,出落得如花似玉,算得上大家闺秀,温柔娴静,因之被选中送往行宫。这位姑娘人很老实,十分腼腆,虽侍奉皇帝一夜却一直站在门后。三更时皇帝问道:“你要什么封?”姑娘听成“外面什么风?”,立刻跑到门外看了看天气,是时夜深人静、万籁俱寂。

姑娘回禀皇帝说:“万岁,没有什么风。”拂晓之前,皇帝又如前问了一遍,姑娘依然出屋查看,如实回答“没有风”。皇帝叹口气说:“不用封就不封了。”因此这位姑娘就没有被册封成嫔妃或贵人。以后这位姑娘终生未嫁,当然也无人敢娶。皇帝觉得过意不去,才令人修建前面所说的这一座大红门宅院,赏赐给这位姑娘。姑娘去世时,被单独官葬在南园的一大块墓地里,时人称之为皇林(陵)。

此说在郯城四关流传甚广,不少老年人都曾见过大红门,也有人记得皇陵孤墓的位置。虽然说法逼真,可惜史料匮乏,难以考实。详查县志的“烈女转”,亦无这位姑娘的记载。目前仅能根据县志的“巡幸卷”分析,此事如能属实,当在乾隆后几次南巡之中。唯有今后发现野史笔记,方可进行印证。

乾隆在郯城的传说很多,仅举以上三例,尚且未能考实。总之,在漫长的封建社会中,乾隆是来过郯城次数最多、住的时间最长的皇帝。他又是实际执政时间最久,在民间影响最大的一位帝王,在他离开这个世界200年的今天,了解和发掘这段历史,对研究古郯文化和进行热爱乡土、热爱祖国的教育是有一定意义的。

乾隆皇帝在郯城的影响

乾隆皇帝是一位文治武功有所作为的皇帝,也是目前影视作品上最上镜的封建帝王。他那风流倜傥潇洒自如的形象在观众脑海里已成定势,足见其社会影响之大。

乾隆南巡又是他一生的重要组成部分。有人称赞他六下江南,微服私访,体察民情,兴利除弊;也有人批评他六次南巡,靡费特甚,败坏世风,劳民伤财。《简明清史》举例说,“自北京至杭州往返六千里,途中修行宫三十处,以务驻跸。所经之处,地方官吏前来接驾,还有耄民老妇、乡绅生监焚香俯于道旁,皇帝赐酒赐食,所费不资。就连饮水都是远道供应。在直隶境内,用香山静宜园的泉水;到德州入山东境,用济南珍珠泉水;过红花埠入江苏境,用镇江金山泉水;到浙江,用杭州虎跑泉水。皇帝这样奢侈,而下王公贵族文武官员无不过着纸醉金迷的生活。由俭入奢,世风日下,这正是社会衰败和动荡的标志”。乾隆后期,贫富对立愈加尖锐,清朝从盛世的巅峰上逐渐跌落下来。以上两种截然不同的看法都说明,乾隆南巡的历史影响是极其深远的。

乾隆皇帝南巡驻跸在郯城,对郯城的实际影响自然也是很大的。对此我们应该以历史的眼光、开放的心态进行客观地辩证地分析。一方面要看到乾隆是封建统治者的集中代表,他维护的是封建地主阶级的利益。特别是乾隆后期重用和珅,南巡时和珅伴驾索贿爱贿,造成腐败之风兴起,对郯城社会风气肯定有些不良影响。另一方面还应看到乾隆南巡的主观意愿并非是挥霍国资浪费财力,他来郯城的原因是多方面、多层次的,因而其影响也是复杂的,是应该进行具体分析的。

首先,乾隆在郯城的“临幸”主要目的是宣扬皇恩功德。下旨增加官员的薪俸,不过是笼络地方官员;反复题诗作联,无非是展示自己的才华;赠送礼品给下属无非是藻饰盛世,扩大皇室的影响。众所周知,影响是双向的、互相的、联动的。在扩大自己影响的同时也势必增加了郯城对外部的影响,提高郯城在朝廷中的政治地位。高宗皇帝都高看郯城,反复眷顾郯城,省州民官自然也不再把少昊册封的古郯视为弹丸之地的蕞尔小邑了。六次巡幸,六次驻跸,三十座行宫郯城居其二,必然提高了郯城的知名度。

其次,乾隆皇帝南巡,最终勘定山东与江南的御路交汇于郯城。营修驿站,拓宽御路,开发了郯城的交通,增强了郯城同外地的物资集散和交流。集市贸易兴盛,吸引了大批商贾缙绅。“四方往来、皇化旌节、南船北马、百业萃聚”。必然促进当时郯城经济的发展。

再次,乾隆皇帝在郯城的一项重要活动是接见官吏,赠送文物,题诗作联。尤其他不断提到“问官倾盖”、“少昊封嗣”,都是对古郯文化的肯定和赞扬。郯城士民修建感恩亭,立碑颂德并且集碑成林,也均具有一定文化蕴含。行宫、碑林和感恩亭的建立又吸引了众多外地的名人学者,或来郯城旅游观光,或在胜境学艺献技。因此,乾隆的郯城之行无疑也促进了郯城文化事业的发展,即便对后世也会产生深刻的影响。

最后,《郯城县志》载述:当时,“郯为省南下邑,接壤水乡,十岁九灾,民生甚苦。”明末清初,兵荒马乱,地震旱涝,灾害不断,老百姓经常处于水深火热之中。乾隆能够“按顿莅郯墟”,并且每次都豁免赋税,加赈灾伤,有时还拨款兴修水利,“对倒塌房舍各给修理银两,凡贫民有牛无力喂养者,每牛一头给银九钱。”这些举措客观上给人民群众一个休养生息的机会。

诚然,郯城在当时还是现世都是一个“弹丸之地”,而且乾隆的来巡让郯城在政治、经济、文化和人民生活方面的获益也仅限于一定时空范围内。但就专一地域而言,乾隆对郯城的影响是正面为主,利大于弊的。现这位乾隆皇帝久已离人间,郯城人民则迎来了朝气蓬勃的21世纪。郯城人民为开发旅游业,着手挖掘悠久的古郯历史。我们应该珍惜这些宝贵的遗产,并使之古为今用,为郯城人民服务。

郯国古城项目总用地约1900亩,总投资逾45亿元,是一个集商旅、养生、休闲、度假为一体的文化旅游项目,旨在打造吃、住、行、游、购、娱、商、养、学、闲、情、奇。一站式文化商业旅游体验中心,打造国家5A级旅游景区,郯城的城市会客厅。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777