本世纪初,王贤才与老伴曾汉英重访出生地。

我祖籍江西九江县永安乡。上世纪20年代,祖父把家迁到上海,民国22年(1933年)阴历九月十六,我出生在上海法租界福履里路(今建国西路)“建业里”。2023年10月30日是我的90周岁生日。

本世纪初我和老伴曾汉英重访故居时,建业里已成危房,即将拆除重建,居民都已迁出。门卫问清来意,允许我这个老居民进去走了一圈,在里弄门口留下这张相片。

1946年秋,我随父母回到九江,住在都天巷祖父置下的祖屋,是座前后两重的老宅。1949年5月九江解放时,我是同文中学高一学生。1951年春即将升入高三下时,奉命去武汉中南团校学习(江西当时属于中南区)。7月结业回来,团市委要我留在学生部,正式参加工作。生活节奏一下慢下来。我不习惯机关干部的生活,这时全国高校首次统考已过,忽然发现山东大学医学院还要单独招生,就要求辞职升学。学生部长同意,组织部长认为这是资产阶级个人主义思想作祟,不服从组织决定,强令“退团”。这是我在政治上遭遇的第一次打击,成为我的“原罪”。有识之士认为,我前半生的坎坷遭遇,都与这有关。

被迫“退团”后,辞别父母,黯然离家,到青岛顺利考入山大医学院。

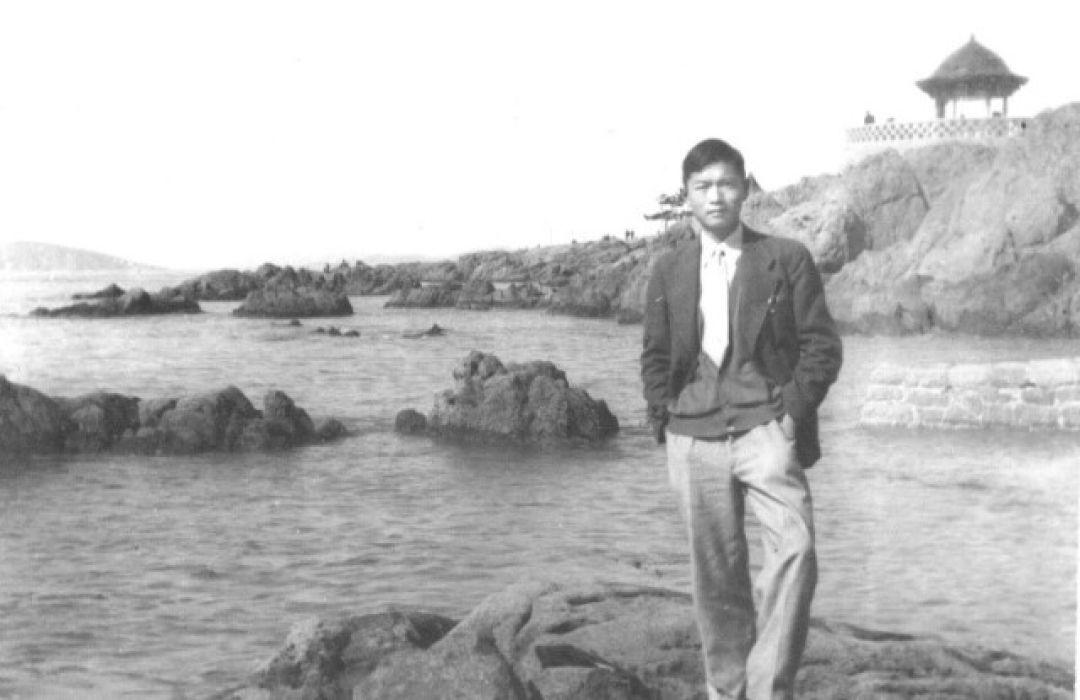

报考山大的报名照。

虽然我从未想过学医,但也只能如此了,否则就要再等一年。后来发现,这个被动接受的专业,也在很大程度上保护了我。

因为我是付出了惨重代价才得到升学机会的,所以我痛定思痛,焕发出从未有过的勤奋努力。那时大学没有教科书,主要靠上课时记笔记。我是专心听讲,要求自己不但要听懂,还要当堂记住,下课后凭回忆整理出笔记,再把从图书馆看到的中外资料补充进去,所以学到的东西总比课堂听到的更多。大学期间所有课程的每次考试成绩,我都是全班第一。生理科教授吕运明先生在百分试卷上曾破例给了我110分,因为我的回答已超出了他在课堂的讲授内容。30年后我回青岛参加校庆活动,吕先生还欣慰地跟我提及这事。重要的是,我的医学翻译也是在山大起步的。

就读山大期间,在青岛海滨留影。

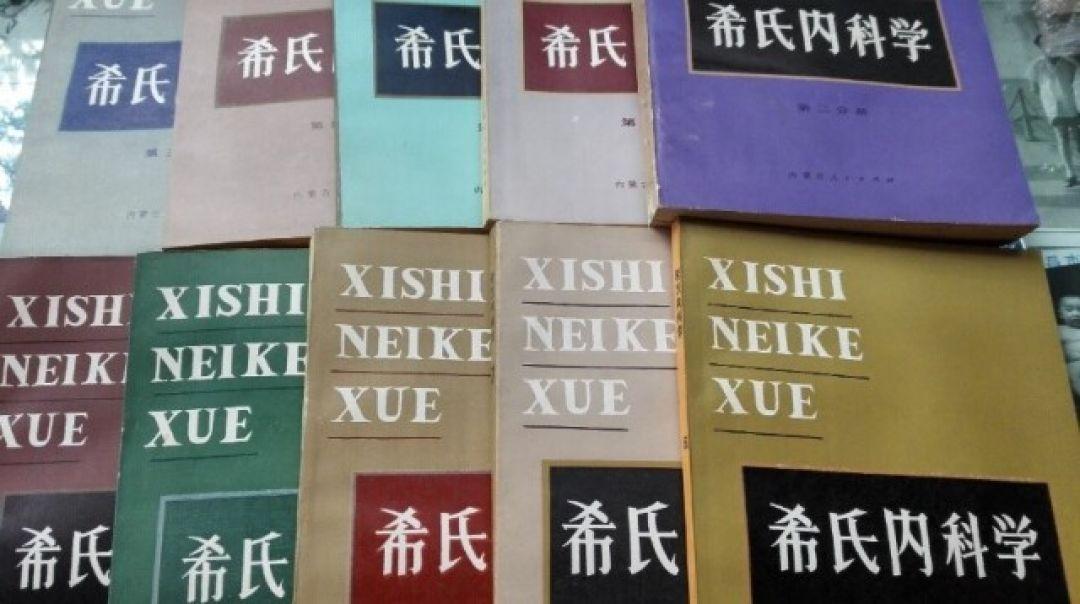

进入临床课程后,我就知道美国有部享誉世界的医学名著《希氏内科学》, 老师们戏称它是临床医学的《资本论》。我到学校图书馆登记排队,借到了这部厚重的巨著。阅读学习中,深感它的博大精深,论述系统、严谨,尤其侧重于临床和基础理论方面的联系,就有了把它译成中文的念头。我觉得这是一件很有意义的事。

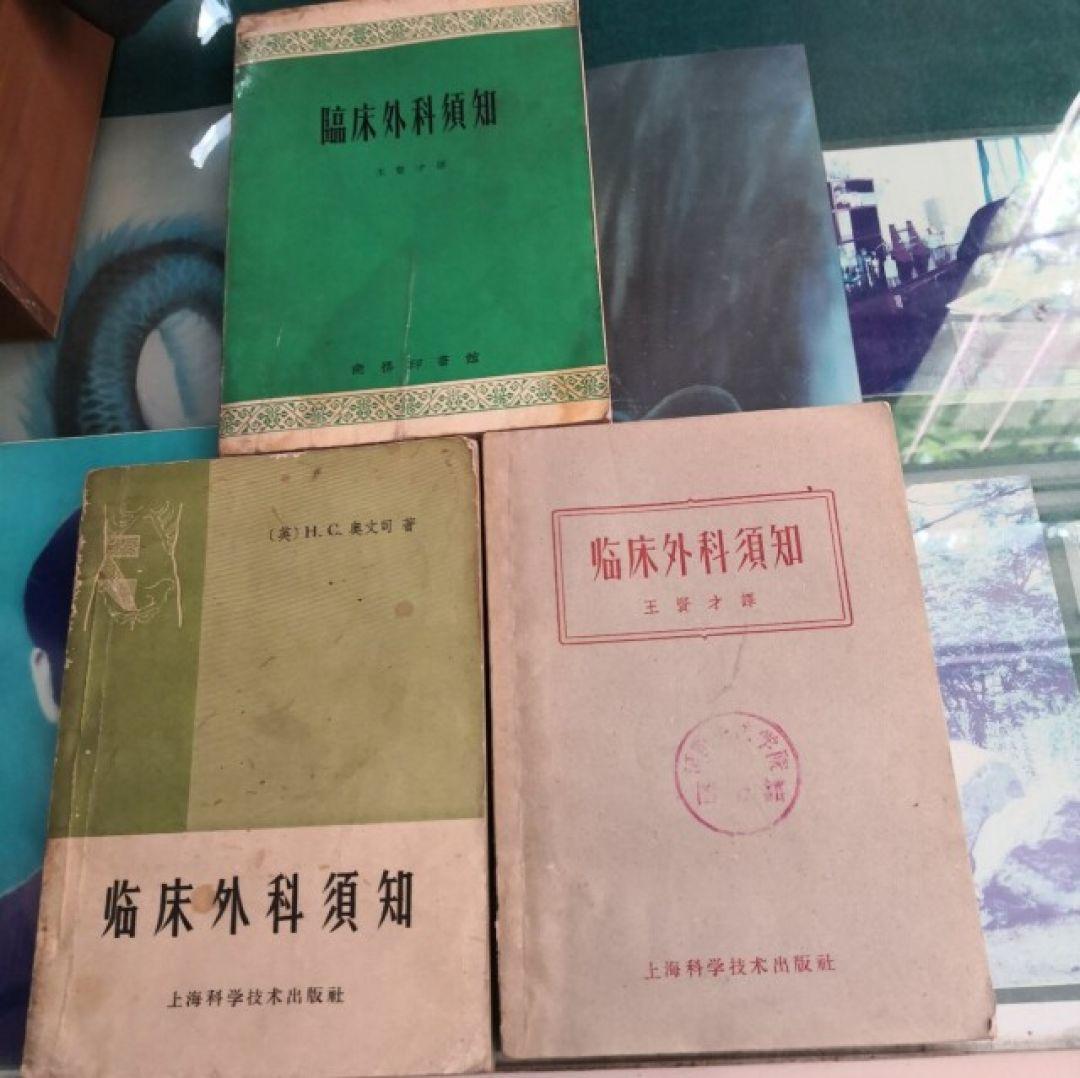

千里之行,始于足下。我想分两步来做:先译一部较小的书,取得经验后,再去动那个大部头。后来我挑了英国H.C.奥文司教授为实习医生和低年资住院医生们写的《临床外科须知》(An Approach to Clinical Surgery)试笔,觉得这部书的内容是我能把握得住的。

不过无论是想译《希氏内科学》还是试译这本小册子,当时都还是我的机密,只有一位同班密友(刘丕仁)知道这事,他是一直看好我、鼓励我的,还为我找到一个“秘密”译书地点,就是外科三病房楼顶的小阁楼。那是个蛛网尘封、低矮逼仄的斗室,我要弓身弯腰才能进去。“桌子”是叠加的肥皂箱,坐在用报纸包起的砖上。我每天凌晨即起,躲到这里来译书。阁楼没有电,只能用蜡烛照明。我的视力不好,凑近看时,常常闻到一股焦味,那就是头发烧着了。干到六七点钟悄悄回宿舍,跟上同学们的生活节奏,一起洗漱、吃饭、上病房。

在阁楼偷偷译书时期的相片。

我的低调加上保密工作又做得不错,直到我译完这本二十多万字的小书,“地下活动”也没被人发现。1993年我回青岛参加母校校庆活动,当年住我下铺的同学刘镜如(时为青岛市卫生局局长)承认,他当年对我的这些活动毫无所知。

1993年回青医参加校庆活动,与时任青岛卫生局局长的老同学刘镜如(中)合影。

1957年《临床外科须知》在上海卫生出版社出版时,我已毕业在北京工作了。

这本小书出版后,我就屡经坎坷,几乎失去一切,这是从网上买到的旧书,在旧书网上意外发现,至少还有过上海科技出版社(1960、1961) 和香港商务印书馆(1970)三种翻印本。

进军《希氏》

《临床外科须知》的出版,给了我很大的鼓励,我买回第9版《希氏内科学》,开始向它进军。这次翻译不是“地下活动”,同事们都知道我在做这事。但是我的时运不佳,不久就来了反右运动。我虽平安度过大鸣大放的1957年,但因医院反右指标未完成,到1958年6月,仍因“妄议”苏联医学被补划为右派分子。这时反右高潮已经过去,我和另两位增补的右派未被发配出去,留在医院监督劳动,每月生活费32元。

两个月后,医院忽然奉命迁往内蒙古呼和浩特,支援当地的大跃进。我感受的压力也越来越大。终于在一个月明风清的夜晚,把译成的第9版《希氏》约四十万字手稿,在医院旁的一块荒地里烧了。心里虽很苦难过,但还能勉强说服自己:现在不是译书的时候,得先努力摘掉头上这顶“帽子”。科学总在不断发展,到时还会有新的版本出来,我再重新开始。

我从1960年起奉命“代理主治医生”。每天早晨带领住院医生、实习医生们查房,这时我是他们的上级,查房后,他们回到办公室,我去给病人扫地、擦桌子、倒便器。凡是病人需要我做、我能做的,我都积极主动地去做。因为我和他们不一样,我是被监管的右派分子。在当时,就是人民的敌人,就是“反动派”。所以我昼思夜想、心心念念的就是“摘帽”。

盼星星,盼月亮,总算盼来了这一天。1961年11月,院党委宣布给我“摘帽”。这时候形势也有了很大变化:苏联成了“苏修”,成了我们批判的对象,不是什么“老大哥”了。我又重操旧业,买了第11版《希氏》,再次向《希氏》进军。

但命乖运蹇,又来了“四清”运动。领导运动的工作组长警告我:不要旧病复发,“右派”帽子摘了还能给你再戴上的!这话击中了我的“要害”。我得悬崖勒马!终于把再次译下的第11版《希氏》手稿(也是四十多万字),在医院旁的荒地里,点火烧了。

有位名人说过,人生最痛苦的事是梦醒了无路可走。在我戴着“帽子”的时候,可以做摘了“帽子”以后再干的梦。现在我还能走什么路,做什么梦呢?

生活有时真是严酷而又不失风趣:二十多年后,我应邀重回呼和浩特,在内蒙古科技大楼和科技人员座谈时,我发现这楼就在我原先工作的医院旁、我曾两次焚稿的荒地上建起的,忍不住和他们说起了这段往事。

再次升级

“四清”运动还未完全结束,就进入了十年浩劫。我以“摘帽右派”的待罪之身,升级为“现行反革命”,判刑12年,剥夺政治权利4年,进入劳改。所幸当局用我的一技之长,让我在劳改队的卫生部门服刑改造,避开了一般性的劳动。

1971年,刑满获释的难友程大路给我送来一份包扎严实的“厚礼”,打开一看,竟是第13版《希氏内科学》!程大路是上海下放到山西的知青,以“反革命”罪被判刑5年,因患胸膜炎在我这里住院治疗过较长时间。我们相处不错。他知道我立志翻译《希氏内科学》的事情,记在心里。当时规定,家在大城市和沿海沿边的人,释放后不能回家,都要留厂(场)就业。所以他能利用每天犯人出工后,监房暂无门卫的机会,给我送书。程大路每月只有29元“工资”,还要接济下放到安徽的妹妹。但他在外文书店发现新出的《希氏内科学》(影印本)后,竟想方设法,变卖衣物替我买来了。

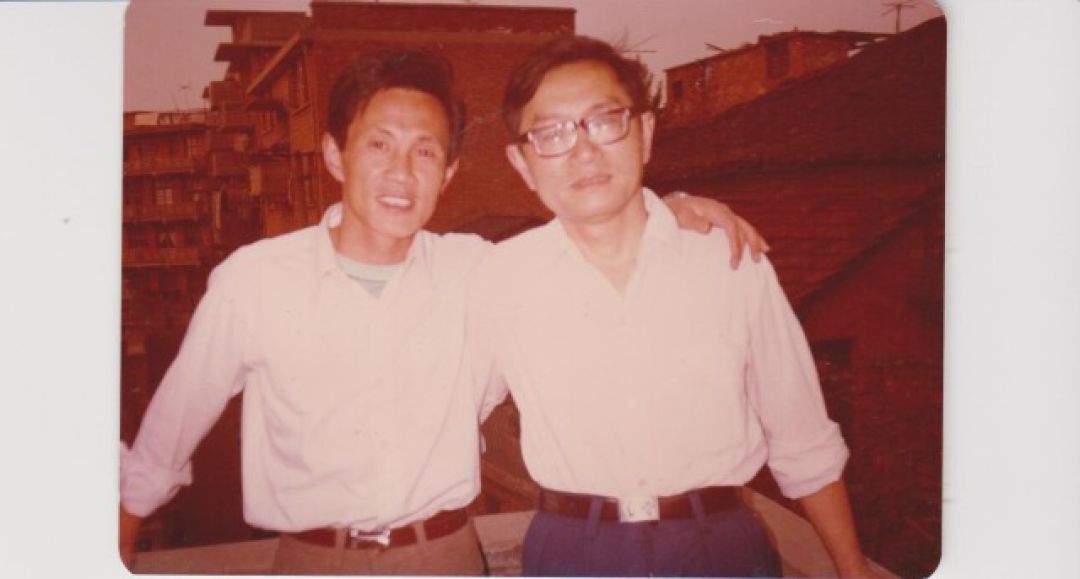

1984年在九江和程大路(图左)劫后重见。

忽然看到久违的《希氏》,物是人非,心里的感觉真是难以言喻。

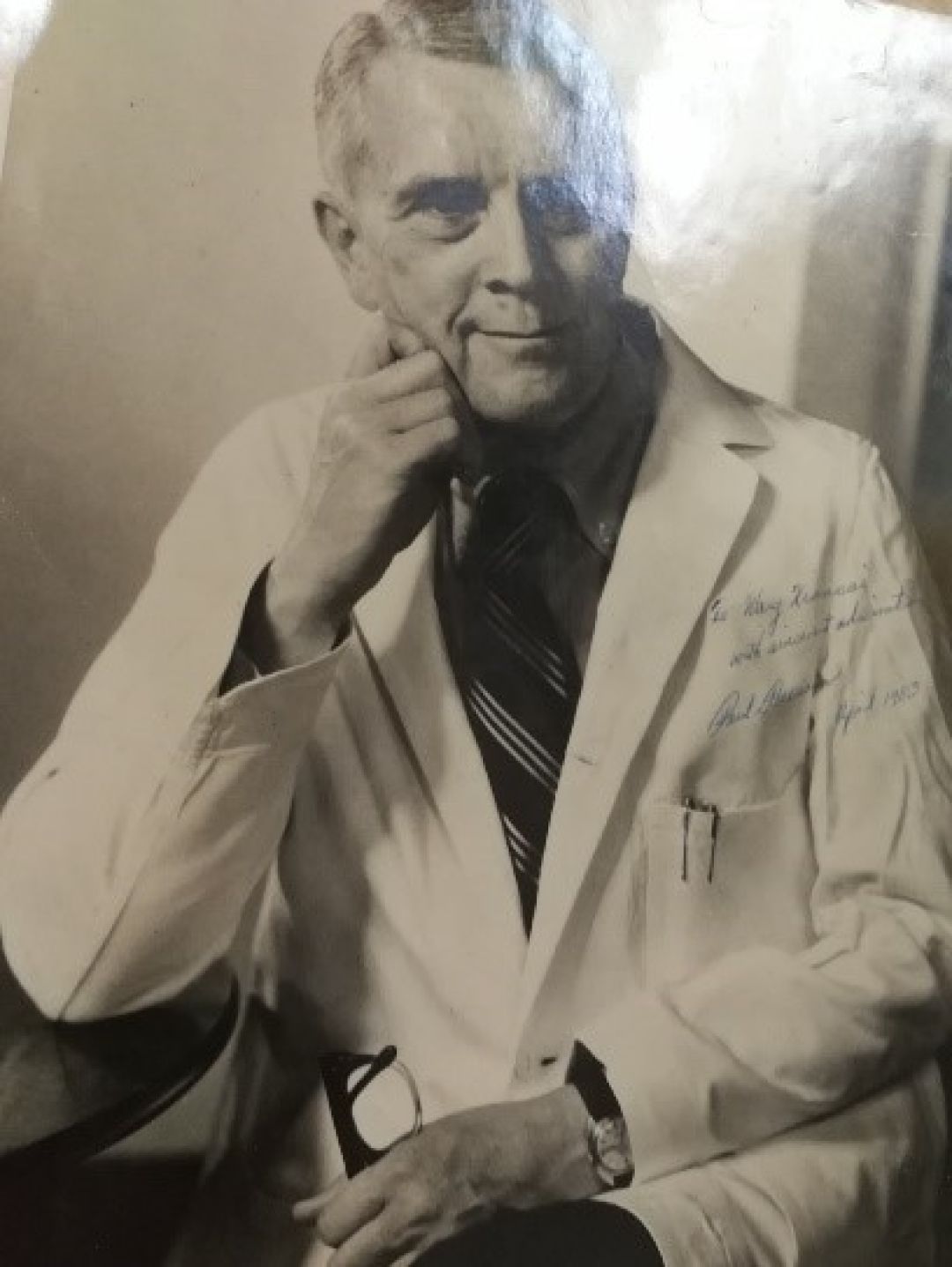

每天犯人出工后,午饭是在工地吃的,要到下午六点才收工回来。所以上午我处理完病房的事,就能看书,晚上处理完各队送来会诊的病人,到八九点钟,也能消停下来。我翻看13版《希氏》,发现随着时代的进步,内容与以往版本又有很大不同。希氏本人早已退休了,这部书的作者有177位,总主编是牛津大学(后来调到美国华盛顿大学)的毕森(Paul B. Beeson)教授。

《希氏内科学》13、14、15版总主编毕森送给我的签名照。

狱中译书

我不禁蠢蠢欲动,想利用现在的时机译书。我不是一时冲动,异想天开,而是经过深思熟虑,认真考虑的。我到劳改队以来,工作上一直是兢兢业业,小心谨慎的,如临深渊,如履薄冰,没犯过错误,没出过医疗事故,特别是利用闲置多时的显微镜,和从总厂大库里找到的分析天平、光电比色计,建立了检验室,能做当时一般医院开展的临床和生化检验(由此得到减刑一年的奖励),因此领导对我是很信任的。我想我能争取到领导的支持。

按规定,干部们是不能到我这里来看病的,但从厂领导李恒文政委起,都常到我这里来看病,我当然无权拒绝。

这天李政委又来我这里看病。他当时年约半百,是位抗日老干部,当过公安局长。他常苦于心率过慢,病因不明。我经过周密检查和检验,认为是冠心病表现。在那物资短缺,人们普遍营养不良的年代,冠心病在中国还很罕见,大医院偶尔见到几例冠心病、心肌梗塞,写成的论文,可以发表在国家级学术期刊上。医生们对此经验不足,又难以接触到国外医学资料。后来外面医院也认可了我的诊断,这也增加了李政委对我的信任,问我是怎么从心率慢想到冠心病的。我趁机搬出那部大书,说是它告诉我的,我想把它翻译过来,让更多中国医生能看到它。

李政委翻动那部大书,没有回答我。有好长一段时间没有说话。我觉得有些不安,不该冒昧提出这个要求。

他把书合起,对我说:“既然是部这么好的书,你就在这里把它翻译过来。我们支持你。译完了不能出版,我们给你印出来!”

他就是这么说的,我至今记忆深刻。

学“哑巴日语”

就这样,我在劳改队第三次翻译《希氏内科学》,想要实现学生时期的心愿。在这样的封闭环境译书,困难自然不少。虽说那个时期里,劳改犯中能人不少,但是专业性较强的问题,还是难以找人商榷。记得译到一段有关CT的内容时,一下卡住了。现在CT已是家喻户晓,可是那时CT才刚问世,我无法从“computerized tomography”两个英语单词,猜度这简称CT的检查“神器”为何物(字面意思是“计算机处置的体层摄影”)。

通过本市犯人带话出去,请家属帮找一下有关CT的解说资料。总算找到一份送进来,却是日文的。

病房里正好有位日语专家:山西大学历史系教授罗元贞先生。罗老早年留学日本早稻田大学,娶过日本夫人(被疑为“日本特务”),他是“未决犯”,看守所人满为患,也送来了。

但是隔行如隔山,精通日语的罗老,也看不了那份有关CT的日文资料,说只有你自己看;不懂日语可以学。我还有点犹豫:为看一点日文资料而要学门外语,是否太过?罗老说,可以速成:学个“哑巴日语”,只求看书,不求说话写文章,个把月就行。在那种环境下,别无选择,也只有这样了。于是翻译暂停,先跟罗老学日语。

我在狱中的日语老师,山西大学教授罗元贞(1906-1993)先生。

每天查房后,把罗老请到我房间(应该说“监舍”)来学日语。不到一个月,“哑巴日语”粗通,看懂了那份有关CT的日文资料,再回到《希氏》的翻译上来。

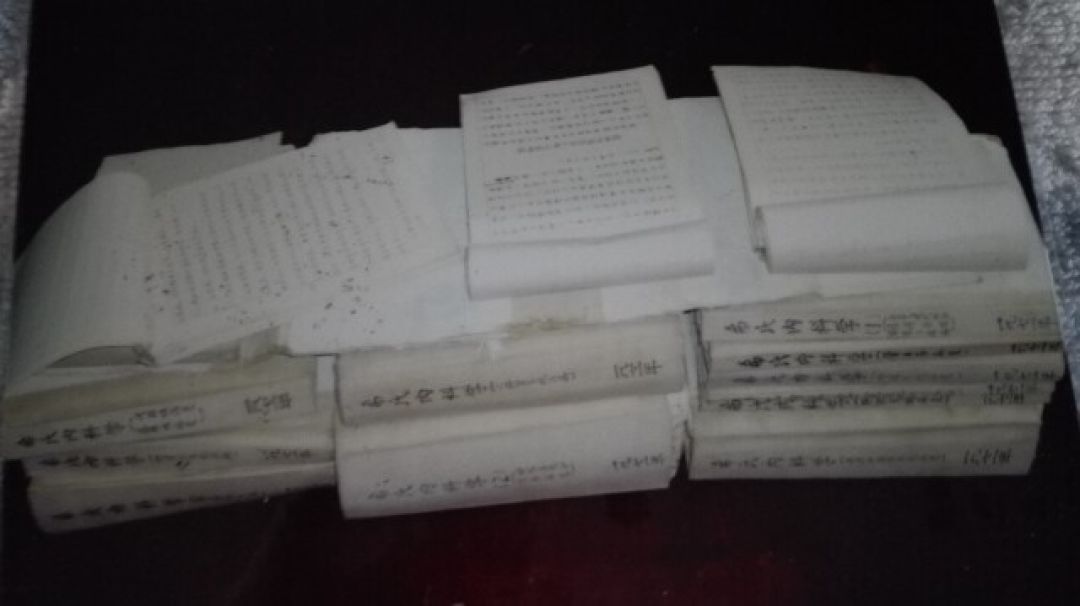

1975年9月下旬的一个晚上,《希氏》第13版全书(340万字)中译稿终于杀青。我把最后写下的译稿,放进译成的手稿里。每页300字的稿纸,页码编到一万一千多页,码起来像个小山头,颤颤巍巍。

学生时期的心愿终于完成了,只是韶华不再,我已不再年青,还是在这样的境况下译书,令人唏嘘!虽说宿愿终偿,也能感到一点欣慰,但是几乎与此同时,又一种难以言喻的悲怆之情也已渗透我的身心:我会不会又一次被迫把它们烧掉呢……

这时夜深人静,监房一片沉寂。我这里离大墙很近,可以看见高墙上被风吹得哗哗作响的高压线和岗楼上荷枪实弹的哨兵……

改判释放

译完《希氏内科学》第13版不到十天,我的生活又迎来一次重大改变:内蒙古高院决定对我撤销原判,改判八年!这是小平同志二次复出,提出以毛泽东的“三项指示为纲”,各行各业都要进行整顿的结果。我是1967年被捕判刑的。据此推算,我已服刑8年,所以决定改判8年。但是他们不了解,我已减刑1年,要是改判9年就更“合适”、更“准确”了。改判书下达的这天是1975年9月27日。多坐就多坐了吧。那时候也没有国家赔偿一说,我更没什么好说的。劳改队决定放人,并容许我把第13版《希氏内科学》全部译稿带走。

狱中译出的《希氏内科学》第13版全书340万字手稿,现藏九江市博物馆。

回到故土九江,和老母相依为命。不久我被雇到一家工厂医院当临时工(做医生),每月34.5元。这时候,又有了第14版《希氏》,我买回来,用它对照和增订、补充第13版译稿。

1978年12月,党中央举行了具有历史意义的十一届三中全会,从“阶级斗争为纲”转变到以经济建设为中心。中央发出55号文件,给全国右派分子“摘帽”,属于错划的都予改正,失去工作的安排工作。我被安排在九江市第二人民医院。但是改正和平反的事,还得由原单位来做。所以1980年,我又回到内蒙古的原工作单位。

签约出版

右派改正,冤狱平反,都很顺利,还有意外之喜:因为我的冤狱都在浩劫时期,按规定,当时扣罚的工资都可补发,所以我一下子成了“万元户”!这在当时是笔巨款,等待逐级批复期间,我到内蒙人民出版社为朋友的一部书稿探询出版事宜。接待我的编辑徐诚,是科技编辑室主持工作的副主任。徐诚对朋友那部书稿没有兴趣,随口问了句:还有什么书稿吗?我也随口回了句:“大书稿有兴趣吗?《希氏内科学》。”不想徐诚眼睛一亮,劲头一下来了。他仔细问了书稿和我的情况,要我给他一点时间。二十多天后,徐诚跑来找我签约,说他们决定分10册陆续出版,三年出齐!

徐诚的话把我吓了一跳:一部这么大的书,就这么决定了?我们从不相识,素昧平生,他怎么就能信得过我呢?

原来这些天里,围绕这部书,他已做了很多工作:他知道我是医生,打听到我当年在内蒙古小有名气;从图书馆检索到我早年译的那部《临床外科须知》,认真看过了;还开了两个座谈会,有一个是专程到北京去开的,征求与会专家们对出版《希氏内科学》的意见,获得一致肯定和支持,这才向领导汇报,找我签约的。

我想更重要的原因应该是:改革开放,百废待兴,人们渴望了解外部世界,可是经过这些年的折腾,英语人才已是凤毛麟角,所剩无几了,我总算活了过来,又有这部现成的译稿。这是我的幸运,其实也是我的侥幸。尽管如此,我对徐诚的敬业精神还是非常敬佩的。他比我年轻12岁,1966年毕业于内蒙古大学生物系。以后我和他成为终生之交。

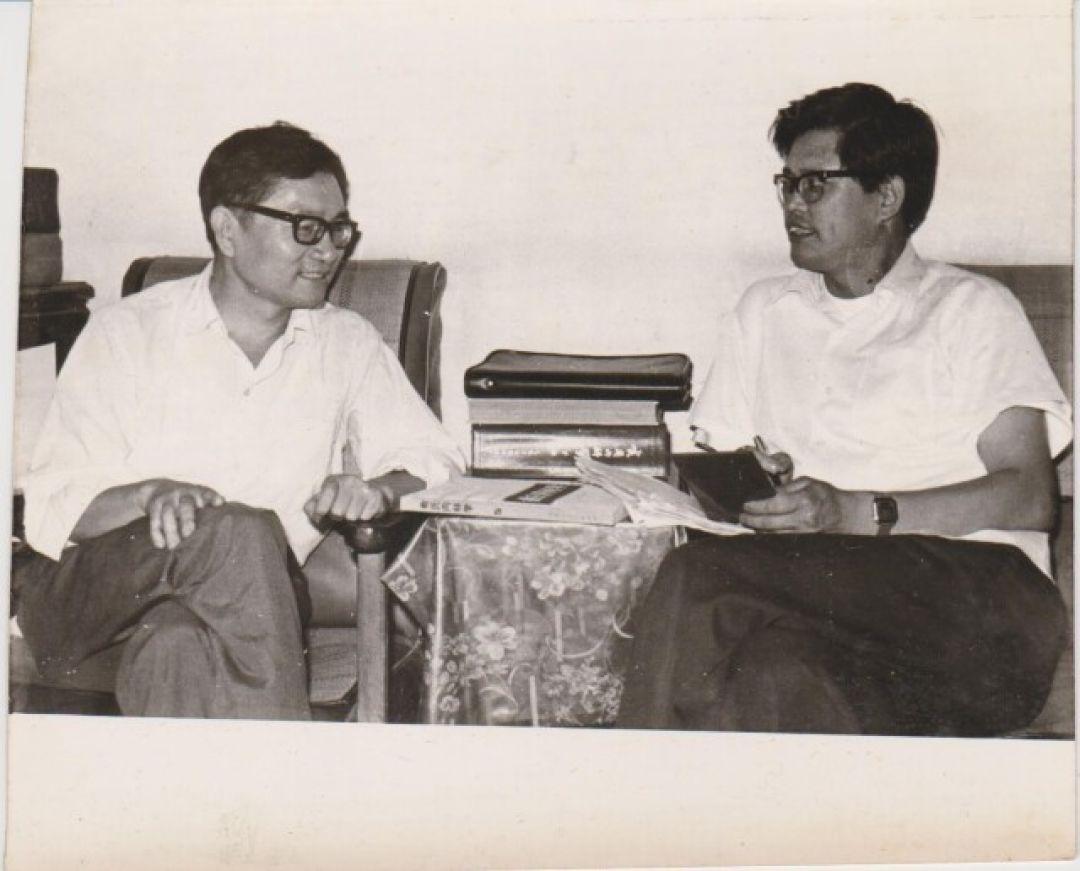

徐诚(图右)和我商谈《希氏内科学》发稿事宜。

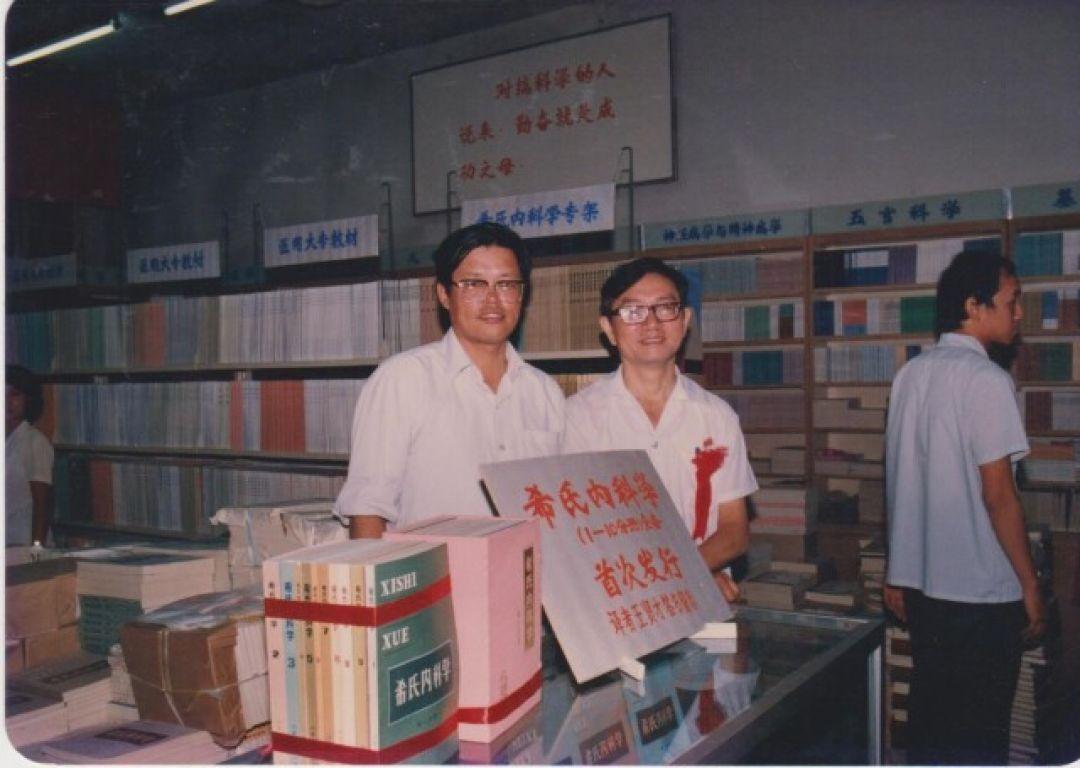

回到九江,我立即将首先发排的《第五分册》心血管疾病译稿寄给徐诚。那时印刷还是铅字年代。选择先出这个分册,不是因为我是这个专业的医生,而是徐诚的营销考虑:心血管病患病人多,好卖(后来果然如此,初印1万册两月后脱销,随即加印)。可是就在排版期间,我又收到第15版《希氏》,内容也有了很大改变!作者已增至277人,全书篇幅也扩大到约500万字,甚至编排风格都很不同了。

这对我来说又是一次严峻考验。

我可以走一条比较轻松的路:按合同要求,把已完成的译稿陆续发去,用3年时间把书出完。这在国际上也不算落后。但我毕竟不是为出书而出书,而是把它作为一份事业来追求的。要是我不能把最新最好的版本奉献给读者,这书即使出来了,也会留下深深的遗憾。夜里经历了激烈的内心斗争,黎明即起,写信给徐诚,信刚发出,忍不住又到电信局给他打长途电话,说明原委,请他立即通知印刷厂停止排印,追回译稿,我决定从头开始,重译第15版全书,保证三个月内交出首先发排的第5分册约50万字译稿。全书10个分册仍将在3年左右时间出齐!

重译第15版

这是我第五次翻译《希氏》,争取圆满实现早年那个心愿。我知道重译全书的难度和工作量,但我想再难也比在劳改队里译书方便得多吧。为了抢时间,从此我再未休过任何一个节假日,多年来养成的午休习惯也戒除了。每天凌晨即起,夙兴夜寐,伏案工作。1982年2月,首先发排的第5分册如期出版。1984年12月底,终于完成第15版《希氏内科学》全书译稿共470万字。

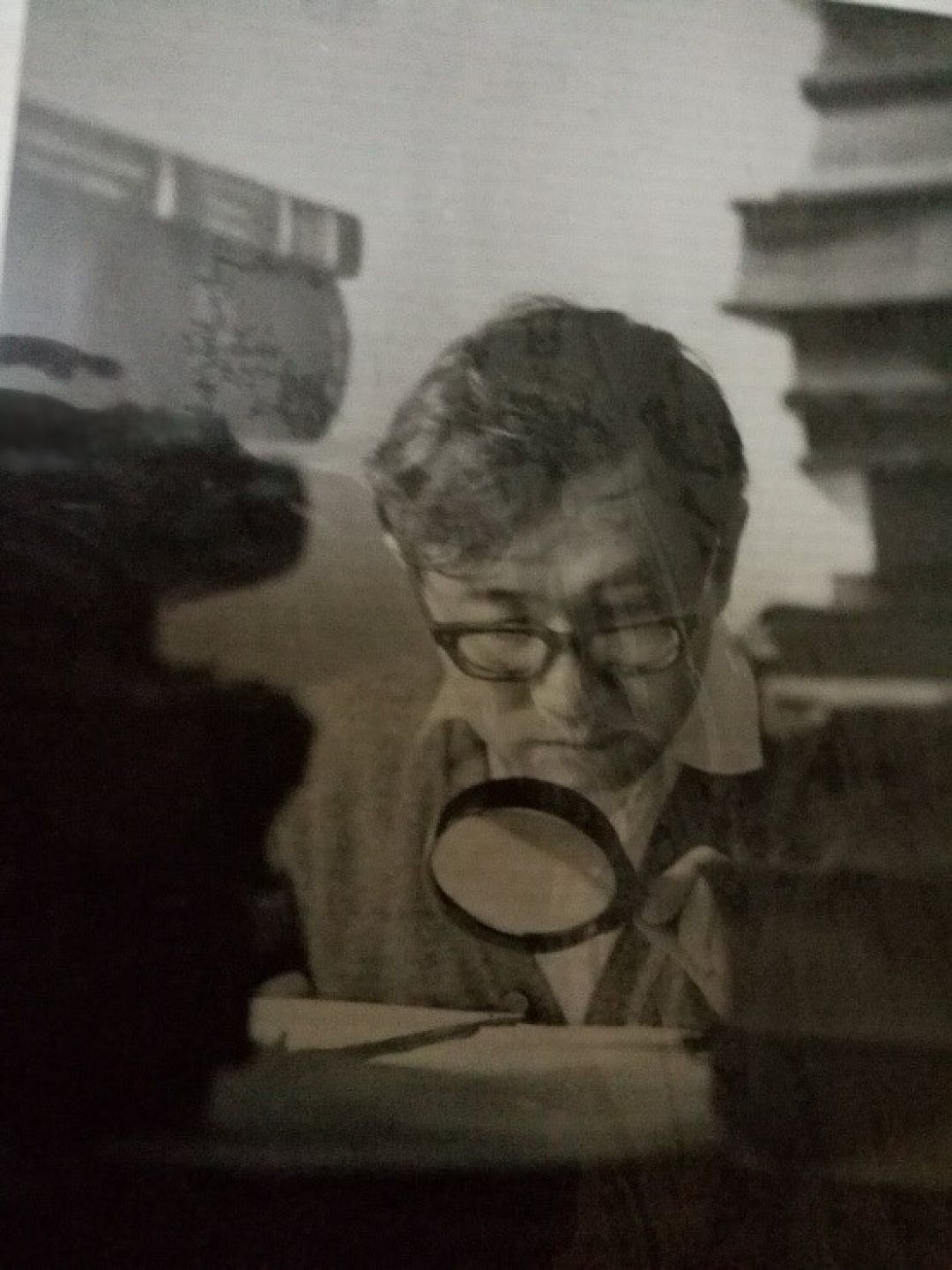

重译第15版《希氏内科学》的日日夜夜。

1985年6月,十个分册全部出齐。虽然经历了一些曲折,但我们还是世界上最早推出《希氏内科学》第15版译本的国家。

1985年分10册出版的《希氏内科学》第15版中译本全书。

回顾这些年来,我一共接触了五种不同的版本,两次焚稿,五译其书,总共译下了约1070万字。

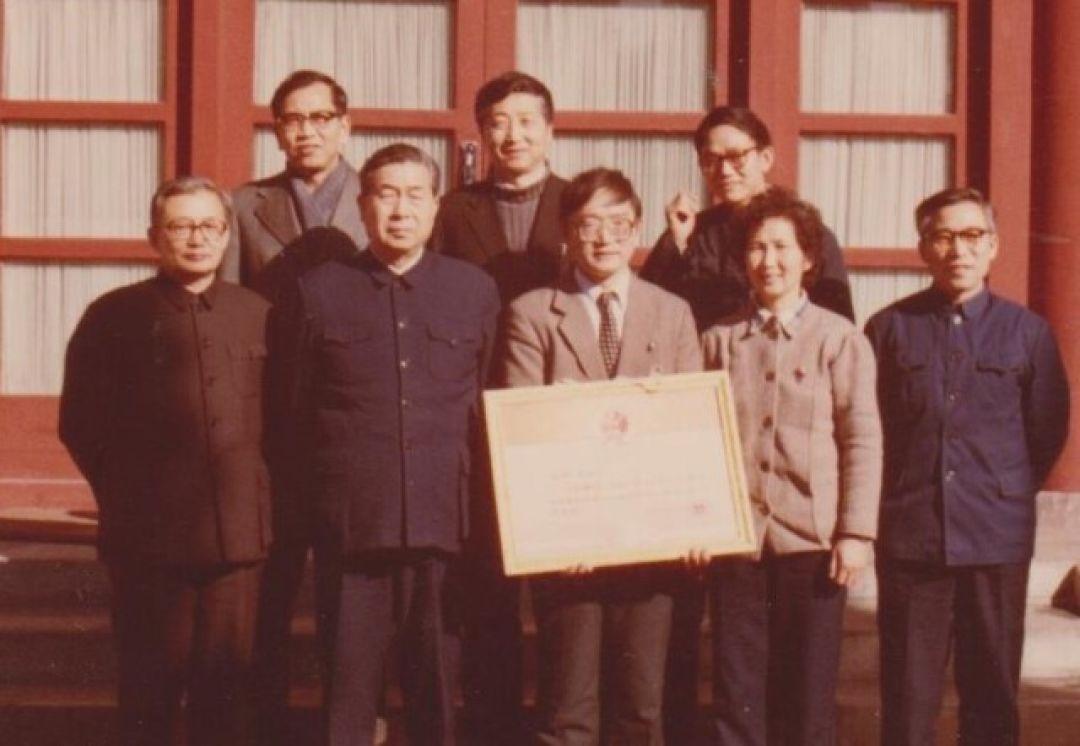

卫生部对《希氏内科学》中译本组织评审,专家们对译文质量表示满意。卫生部决定设立“医学翻译特别奖”。1987年2月,崔月犁部长在卫生部为我授奖,老伴曾汉英由于在译书和出版过程中的辛劳,也被请去参加授奖仪式。迄今此奖是仅有的一次。一年后,徐诚也在内蒙古荣获出版战线的重要奖项“伯乐奖”。

1987年春,在卫生部接受“医学翻译特别奖”,前排左起:卫生部副部长顾英奇,部长崔月犁,王贤才夫妇,卫生部科技司司长。

我不是中国第一个翻译《希氏内科学》的人。民国时期,中华医学会曾组织国内一批专家集体翻译、出版过第7版《希氏》,但只限于内科相关内容,不是全书,故用了《希氏内科学》的书名。原书内容广博,除临床内科各系统外,还包括外科、妇产科、儿科、皮肤性病、眼耳鼻喉以及公共卫生、医学统计、临床检验和放射线诊断、医学遗传与伦理学等相关内容。所以原书书名是“Cecil Textbook of Medicine”(《希氏医学教科书》)。我译的是全书,也是我国第一个全译本,但还沿用了前辈们翻译时留下的书名:《希氏内科学》。

《希氏内科学》中译本问世,受到广泛关注,这不是我真的做了什么了不起的事,而是那个时代的特色:改革开放,人心振奋,一台戏,一个电影,一部小说,往往都能引起哄动效应。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777