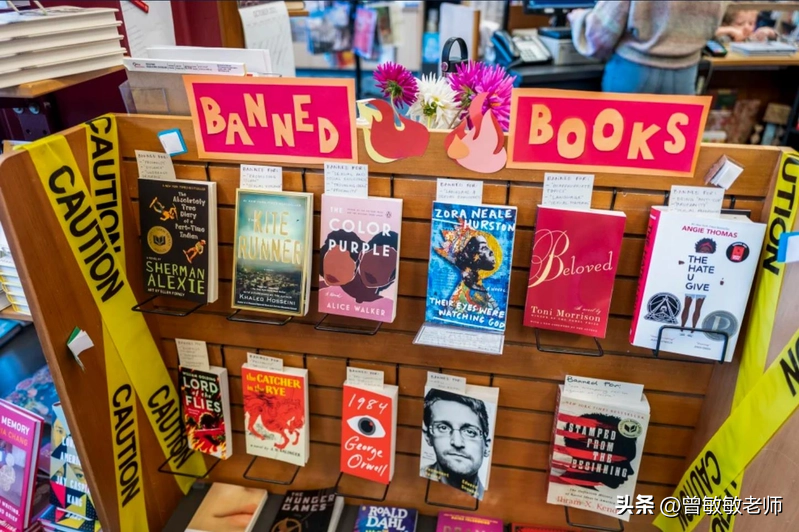

继有着堕胎权里程碑的“罗诉韦德案”被推翻后,美国一些州对图书的禁令潮,也有越演越烈的趋势,其中又以德州居冠。

德州一口气要禁850本书

德国向来以保守派为主,去年3月通过的《心跳法案》,禁止妇女在怀孕6周后堕胎,9月又搬出了全美最松的枪支管制法。

紧随其后的是HB3979法案,这个法案规定了一点,那就是学校图书馆或教室里的书籍,未通过审查都要先下架。

时间来到了2021年10月份,德州共和党的参议员马特·克劳斯,直接寄了一封信给当局教育部门。

他质问多个学区的图书馆是否保留了“有害书籍”,同时他附上了一份包含850本书的黑名单。

虽然来自官员的质问,没有法律效力,但这份压力确实给到了很多学校,一些有争议的书籍立马被下架。

图源 New York Public Library

根据美国笔会的数据显示,全美有26个州的2899所学校实施禁书令,光是去年7月到今年3月,就有1586本书从学校消失,同时有1145本书被迫更改书名。

以地区来说,德州又以数量居首,在22个德州学区中,有801本书被禁,从2021年7月至2022年6月期间,有174本书至少被禁两次。

或许这还达不到马特·克劳斯的目标,但这场禁书运动,已经慢慢沦为美国政客的斗争工具,至少41%的禁书令与州官员或议员的指令有关。

美国笔会执行长Suzanne Nossel在一份声明中表示,

“这场禁书之争,正将我们公立学校变成政治战场,在社区内挑起隔阂,迫使教师和图书馆员离开工作岗位,让我们知识自由精神蒙上阴影。“

禁书令已成为政治工具

美国的禁书令,最早可以追溯到17世纪,当时有政府官方焚书的记录。

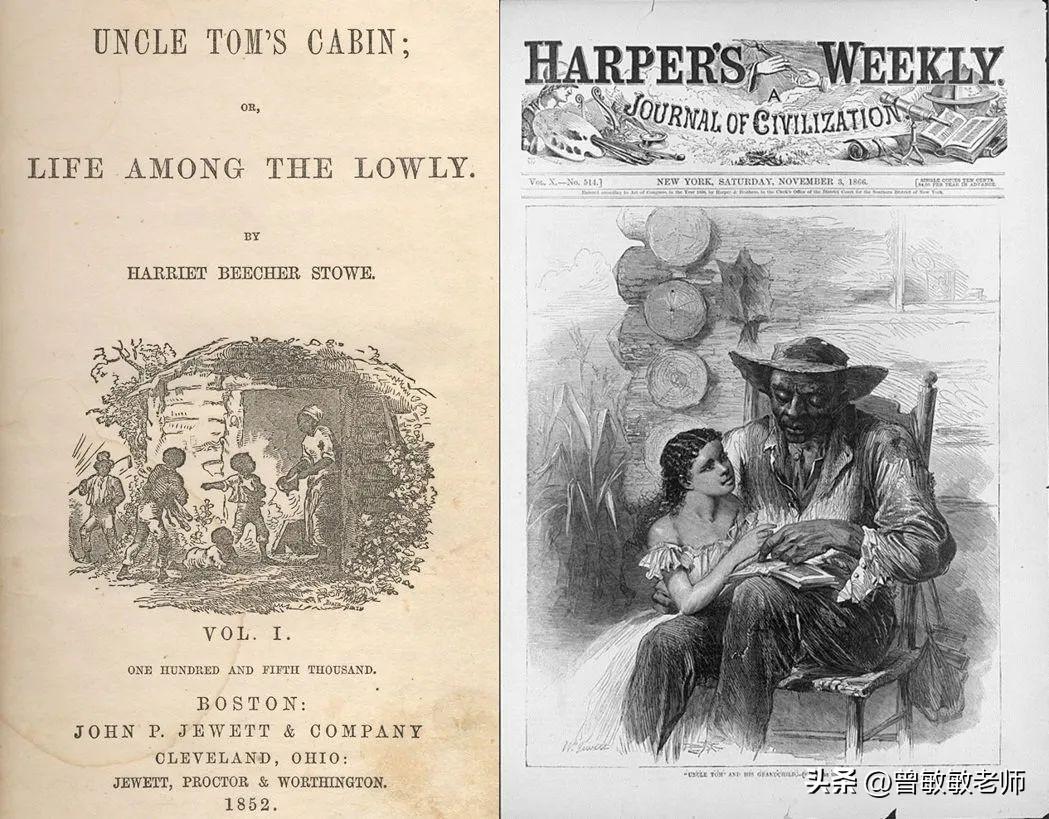

目前公认的第一本“禁书”,就是因提倡废奴制而在南方遭禁售的《汤姆叔叔的小屋》。

图源 维基共享

1873年,保守派运动人士Anthony Comstock积极推动一项法案的通过,这项法案禁止“淫秽文学的交易和流通”,最后因为定义不明确,闹出诸多法律纠纷,在20世纪被宣告违宪。

上世纪50-60年代,美国民权运动风起云涌,多本主题为种族主义的书籍被推上了风口浪尖,引发了激烈的论战。

到了80年代,美国兴起了一波举报学校和图书馆书籍的浪潮,每年的图书举办量高达800件。

在美国政治两极化严重的今天,儿童读物也再次成为论战对象。

不同的是,以往的禁书诉求是由家长和民间组织发起,以“从下往上”的抗议形式来达到禁书目的。

而如今的禁书大战,开始出现“从上向下”的法律和政治施压手段。

图源 法新社

无论是民主党还是共和党,都会因为政治目的积极行动,不是列出禁书单,就是把某些书从学生课外读物清单中移除。

去年11月,共和党人Glenn Youngkin通过承诺会支持家长的禁书名单而赢得了选票,顺利当选弗吉尼亚州州长。

很多政客纷纷效仿,想要利用禁书议题争取更多选民的支持。

哪些书容易被禁?

通常来说,涉及性内容和暴力情节的书籍,最容易遭到投诉。

曾获普利策奖的动物图文小说《鼠》(Maus),被田纳西州麦克明郡列为禁书、从8年级的课程中移除。

图源 法新社

理由是这本描述犹太人大屠杀的书,含有裸体图画、屠杀小孩和说脏话的内容,该书先前在美国加州遭到质疑,在俄罗斯也是禁书。

在佛罗里达州波尔克县,一所学校将16 本书列为禁书,其中包括《追风筝的人》和《宠儿》(Beloved),因为它们包含“淫秽内容”。

其次,是涉及种族主义和LGBTQ主题的书籍。

华盛顿西雅图附近的一个学区,将哈珀·李的代表作《杀死一只知更鸟》从课程中删除,理由是“描写了种族关系以及使用了种族主义语言”。

关于性别认同的图像小说回忆录《性别酷儿》(Gender Queer),已在30个学区被禁,有家长坚称该书含有露骨性爱描写。

讲述在美国作为同性恋黑人儿童青春期的《所有男孩都不是蓝色》(All Boys Aren't Blue),以及讲述一名墨西哥裔美国男孩的成长小说《草坪男孩》(Lawn Boy),都是最常被攻击的目标。

可能很多人想不到,风靡全球的的《哈利波特》,曾经长年盘踞在美国图书馆协会的“十大禁书排行榜”之首。

图源 美联社

背后原因指向宗教因素——书中描写的魔法是在“推崇巫术、异端”。

就连《安妮日记》和《圣经》,此前也被爆会在德州学区下架,但相关官员证实,《安妮日记》确实曾经送审,在审查通过后现已重返书架,《圣经》同样如此。

虽然美国的禁书令不是一时兴起,但就近两年来看,禁书的力度和速度都是前所未有的。

根据美国图书馆协会调查数据显示,2018年有483次禁书令,2019年377次,2020年273次,2021年飙升至729次。

其中德州发出最多的禁书令,光是一个州就发出713个禁书令领先全国,其次是宾州(456个)和佛罗里达州(204个)。

有禁令,自然会有反抗

从这些图书被禁的理由不难看出,近年来美国左右两派的政治冲突有多激烈。

当两极对立的政治战火烧向教育现场,作为言论自由重要象征的图书,不可避免地再次成为舆论场的烫手山芋。

纵观历史,很多被打上禁书烙印的书籍,随着社会风气的开放和客观的评判,都获得了后世人的肯定,成为了经典名著。

达尔文的《物种起源》,曾经因为冲击宗教信仰,在1859年出版后在欧洲掀起轩然大波。

乔伊斯的长篇作品《尤利西斯》、法国思想家伏尔泰的《憨第德》等,在当时都被查禁出版,而在后世都获得了普遍的赞誉。

如果只因一些言论让人感到被冒犯,就让诚实描绘过去社会样貌的文学被一一取缔,这难道是所谓的公平正义?

如果要消灭所有不合己意的想法的声音,这难道不是另一种意义上的双标或种族主义?

一些人口中的禁书,难道都是异端邪说、侵害儿童的毒瘤吗?

举办多年的“禁书周”,每年就反行其道,通过公布的禁书名单来提醒大众,阅读自由并非与生俱来的,而是经过努力争取的结果。

图源 Getty Images

美国畅销书作者Margaret Atwood,和知名出版社合作,推出了一本材质特殊、烧不毁的《使女的故事》,向世人证明了“充满力量的文字无法被毁灭”。

图源 苏富比

还有美国各大各大公共图书馆,试图通过线上资源来弥补儿童看不到书的遗憾,借此来对抗这场来势汹汹的禁书之战。

图源 New York Public Library

这是一个禁不住的年代,任何人只要拿起手机,就会千方百计获得自己想要的内容。

那些以保护孩子之名,提出批评或查禁书籍的人,动机可能有其正当性,却也充满了专制和独断。

到了今时今日,如果还要说禁止某些书籍来防止孩子“学坏”,这未免也太落伍了。

形式上的禁书,关不住一颗充满好奇和悸动的心。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777