是福是祸?中国北极政策对全球环境治理的意义

作者:王耀辉,南开大学周恩来政府管理学院博士候选人。

来源:Yaohui Wang, “A Blessing or A Curse? China’s Arctic Involvement and Its Environmental Policy to Prevent Further Climatic Change and Pollution”, Climatic Change,Vol. 176, No. 8, 2023.

期刊介绍:Climatic Change,环境科学与生态学SCI期刊,五年影响因子5.3.

导读

21世纪以来,北极环境治理日益成为学术界和决策界热议的话题。北极地区蕴藏大量具有商业价值的矿产资源,为全球市场提供了大约10%的石油和25%的天然气,是众多国家、国际组织、跨国公司、开发银行、原住民以及其他政治和社会行为体关注的焦点。同时,北极也是容易受到气候变化和极地污染威胁的脆弱地区。

在全球环境变化和保护北极地区免受日益恶化的气候影响这一紧迫任务背景下,中国的崛起及其在北极地区日益增长的经济存在成为了当今围绕北极治理的最热门辩题之一。中国作为一个新兴的、鲜为人知却重要的近北极国家,在北极地区的拓展对北极国际安全和大国政治的影响已经成为西方各大主流媒体关注的焦点。与此同时,可持续发展的挑战和(北极地区)不同参与者的作用也越来越成为学术研究关注的焦点。但是几乎没有学者对中国参与北极事务是否以及如何影响环境政策实践开展实证研究。那么,中国融入北极地区治理的努力是促进还是削弱了对可持续发展和环境保护的承诺和努力?

本文基于信号传递理论,为中国政府在北极地区不断扩大的存在如何促进其推动环境保护和可持续发展的努力提出了一个理论解释。中国试图适应现有的规则和规范,将自己融入北极治理结构中。然而,传统的北极国家怀疑中国在扩大北极活动的背后怀有恶意。因此,中国政府需要采取行动证明自己并非为了经济和安全利益掠夺北极自然资源。为了达到这一目的,中国的关键策略是提高环境政策的严格程度,来表明自己的诚意。这是一个代价高昂的举动,也就是所谓的“高成本信号传递”,是一种向受众证明自己没有恶意的策略。本文认为,当中国采取重要举措参与、建设、贡献北极事务时,会相应地提高国家环境保护政策的严格程度。在产生更高经济成本的同时,中国向外国受众发出信号,表明无意损害传统北极国家的利益。

本文有两大贡献。首先,研究表明,为了应对北极圈内持续不断的环境危机,迫切需要的不仅仅是气象和大气科学的发展,还需要国际社会共同努力践行全球环境价值观。其次,本文提出了一个非西方的中国视角来看待北极环境治理中的挑战与机遇。主流观点认为中国在北极的活动本质上并不环保,本文则认为将中国污名化为与污染和全球变暖相关的叙事是意识形态驱动的批评。本文的论述重点在于解释中国的政策制定者如何看待中国在北极环境治理中的作用,以及通过何种机制向其他国家保证中国会为防止环境灾难做出贡献。

中国在北极地区日益增长的存在和西方环保主义者的反击

早在20世纪20年代,中国就开始参与北极事务。当时的中华民国政府签署了《斯瓦尔巴条约》,正式参与北极治理。此后从二战到改革开放这段时间,中国政府极少参与北极活动,从20世纪90年代开始,中国将北极地区列入官方外交议程,在北极地区开展活动。

2004年,中国建立了第一个北极科考站——黄河站。2013年,加拿大监管机构批准了中海油以151亿美元收购尼克森石油公司,这在当时是空前的外国公司收购。几个月后,中国成为北极理事会观察员国。2017年,中国政府颁布《“一带一路”建设海上合作设想》,首次将北极地区纳入“一带一路”倡议。2018年,中国政府发布《中国的北极政策》白皮书,提出建设冰上丝绸之路的建议。2022年,美国众议院外交委员会估计中国已经在北极圈内进行了约900亿美元的外国直接投资。

中国在北极地区不断扩大的活动引发了关于中国参与如何影响北极安全和环境治理的广泛讨论。在西方政客和学者眼中,对中国政府北极活动的主流看法基于现实主义,具有“中国威胁”的价值判断。大量西方学术研究和政策报告都认为中国有可能挑战和改变当前北极地区的战略利益。

除了有北极安全方面的批评,还有学者认为中国的北极活动会破坏当地脆弱的环境,引发更多气候灾害。一些西方报告和文章认为中国在北极地区的采矿项目导致了环境灾难、中国的黑碳排放加剧了北极变暖。因此一些西方学者和专家认为中国的北极活动加剧北极环境问题。笔者要指出,不能因为经济发展与环境保护存在关联,就断言中国参与北极事务不会对当地环境生态和可持续发展产生任何积极效应,或者偏见地批评中国只能与污染和气候灾害联系在一起。也就是说,即便经济活动会产生一定环境影响,也并不意味着它不会产生有益的效果。中国会为缓解气候变化危机做贡献的承诺是可信的。长远来看,这些积极效应可以抵消或者超越负面影响。

中国的北极参与及其对环境可持续性的承诺:高成本信号传递的框架

“空谈”困境和高成本信号传递理论

在国际关系研究领域,政治行为体之间经常通过发送信号互动,希望通过这些信号传递信息。但是信息正确传递总是困难的。如果语言没有任何附加成本,这种“空谈”基本上是无足轻重的;“空谈”不仅可能徒劳无益,还可能产生负面后果,尤其是故意传递错误信息以掩饰侵略意图。在国际谈判模式中,歪曲信息的国家通常会得益于对手的轻信。

在理性主义研究领域,解决可信度问题的一个普遍公认的方法是高成本信号传递。从理论上讲,高成本信号传递是指政治行为体在传递信息时主动为自己施加成本,向受众保证自己传递的信号是可信的。在实践中,有多种高成本信号传递策略,其基本逻辑是:只要信号不附带成本,居心不良的行为者就会继续发送误导性信息;如果行为者在信号上附加较大的成本,就有可能值得信任。高成本信号传递本质上是一种安抚策略,通过给信号发出者附加代价来减少国际政治的不确定性。早期高成本信号传递的理论和实证研究主要集中在危机谈判研究,近期已经扩大到几乎所有与信任建立相关的情况。

中国政府通过提高环境政策的严格程度发出高成本信号

与“空谈”困境一致,可信度问题是西方关于中国政府是否真正倾向于为北极环境和安全治理做出贡献的讨论核心。在中国参与北极事务的背景下,笔者认为中国政府采取了高成本信号传递策略,来应对传统北极国家的猜忌。笔者提出的核心主张是:中国政府进一步参与北极治理的尝试激励其推进应对全球变暖和污染治理的努力,这种努力是中国在信号传递过程中选择承担的成本。关于中国为何要关注环境层面的问题,笔者提出两个解释:首先,传统北极国家深受气候变化的困扰;其次,气候与传统安全问题相比,具有更低的敏感性(至少许多西方决策者这样认为)。西方对中国北极参与的传统看法由现实主义驱动,将与中国政府的互动看作零和博弈。但是大部分西方政治家都认同应对全球变暖来保障可持续发展的国际合作是正和博弈。因此,在环境方面发出高成本信号不太可能被误解为恶意的战略信号。

中国采取了一系列环境保护和恢复措施,表明对全球环境价值观的认可。在立法层面通过多项法律、签署多项国际协议,在全球应对气候变化的承诺中发挥更突出的领导作用。同时也在政策执行层面采取了重要措施。西方学者也没有忽视中国应对全球变暖和促进北极环境治理方面的承诺和努力,大量新闻和研究都肯定了中国在应对全球变暖国际合作中的作用。

综上,笔者假设中国积极参与北极事务的尝试推动了对环境保护和可持续发展方面的承诺和努力。

研究设计

本节使用了从1990-2020年,有关中国参与北极事务及其防止环境破环决心的时间序列年度数据。

本文关注的因变量是中国向国际受众(尤其是传统北极国家)发出的表明对环境保护和恢复的承诺事务高成本信号。笔者构建的因变量是环境政策严格性。环境政策严格性是由经合组织制定的,关于特定国家环境法律法规的多维指数,旨在衡量一个民族国家行为体在惩罚破坏环境行为方面的监管严格程度。根据经合组织材料库,环境政策可以被定义为“环境政策对污染或有害环境行为明示或暗示代价的程度”。该指数范围从0到6,数值越低表明国家对人类社会造成的环境危害的容忍度越高。

从方法论上讲,笔者使用中国环境政策严格性来体现高成本信号有两种原因,首先是信号表达的政治信息要让目标受众看到——中国采取的环保政策变化可以让外国参与者直接观察到;其次是环境政策严格度的提高会给经济利益带来巨大成本,由此产生“高成本”功能——更严格的环境政策会减少主要污染物的排放,但是这会大幅提高企业和消费者的成本。

本文关注的核心自变量是中国作为重要行为体参与北极治理的积极尝试。这些尝试必须是重大事件。笔者采用三个独立的解释变量体现中国的在北极的重大活动。第一个解释变量是中国极地研究所于2004年建成北极地区第一个研究基地——黄河站。一些传统北极国家将这一关键步骤评价为“中国在北极地区的首次重大行动”。第二个自变量是中国加入北极理事会,该变量滞后一个单位。最后一个关键自变量是《中国的北极政策》白皮书的出版,中国学者普遍认为这是中国参与北极事物的历史性一步。

本文还构建了控制变量,在模型规范中考虑了两个潜在的干扰因素。具体来说,经济条件与政府的环境政策有明显关系,即中国的经济发展会与北极拓展有关。为此,笔者首先控制了一个宏观经济指标,即GDP增长,又控制了一个微观经济指标,即人均GDP增长。

结果和讨论

本文使用了两种不同类型的时间序列回归模型,即广义误差修正(GECM)模型和普通最小二乘法(OLS)回归模型。

广义误差修正模型的基本数学表达式如下:

其中ΔYt代表结果变量的差分,ΔYt-1是结果变量的滞后项,之后是自变量的差分及其滞后项。

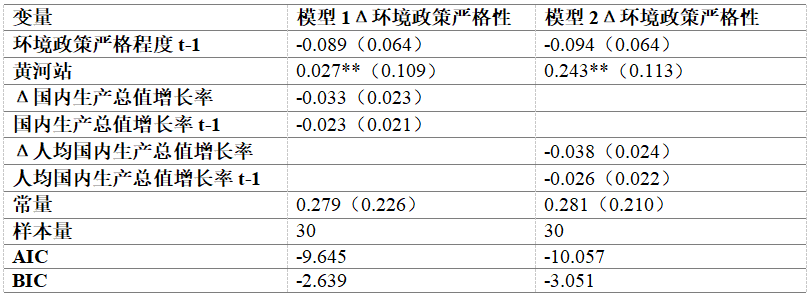

表1黄河站建设对中国环境政策严格程度的效应

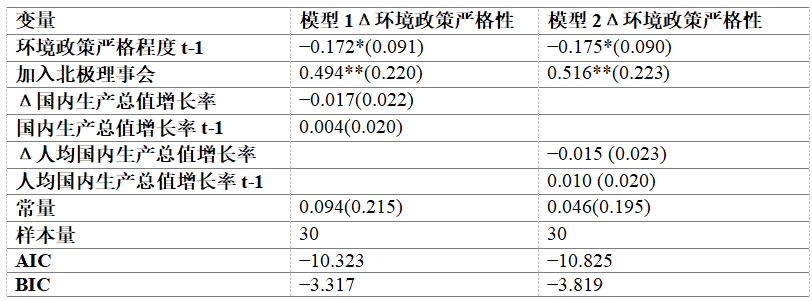

表2加入北极理事会对中国环境政策严格程度的效应

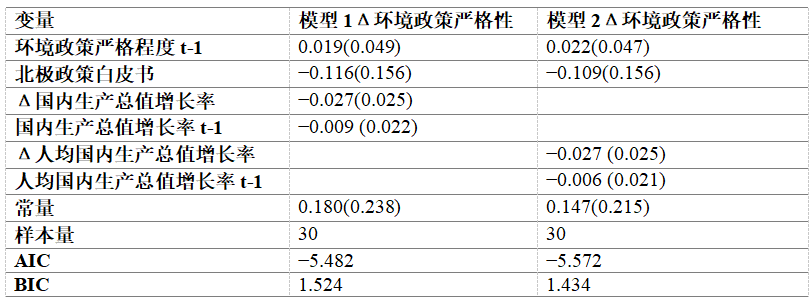

表3发布北极政策白皮书对中国环境政策严格程度的效应

注:括号内为标准误差

*p

回归表格给出了赤池信息量(AIC)和贝叶斯信息量(BIC),AIC和BIC都是统计模型拟合完美程度的指标,数值越低,模型就越完善。表格1中模型2的AIC和BIC数值都低于模型1,回归系数为0.243,在0.05的水平上呈正值且具有显著统计意义。模型1的核心自变量回归系数也同样显著。这些结果表明中国在北极的首次重大活动——建立黄河站,提高了中国环境政策的严格程度。

在表2的两个模型中,加入北极理事会的回归系数在0.05的水平上呈现统计显著性,且均为正值。说明核心自变量与因变量具有正相关关系,说明加入北极理事会也提高了环境政策的严格性。

表3的两个模型中,回归系数都不具有统计显著性。主要有两种解释:1.中国发布北极政策白皮书是一种象征性的政治姿态;2.这种不显著只是过度拟合问题的结果——表3的每个模型都包含四个回归因子,而样本量相对较小。

稳健性检验

本文还采用尼威-韦斯特序列相关稳健标准误法(HAC)来验证结论的稳健性。经检验中国对北极地区的拓展确实增加了其在环境保护和恢复方面的承诺和努力。

结论、政策建议和影响

环境保护和可持续发展在北极地区治理中发挥越来越重要的作用。尽管人们一致认为北极环境治理需要国际合作而非对抗,但是北极地区已经逐步演化为大国权力竞争的角斗场。2022年俄乌冲突的爆发,使得北极理事会基本无法运作。在这一脆弱的外交区域,中国作为崛起大国,过去几十年中越来越深入参与北极事务。中国外交政策不仅影响地区的安全与稳定,更关系到全球环境福祉。

本文借用传统安全研究中高成本信号传递理论,分析中国参与北极事务和全球环境治理之间的因果关系。本文认为,当中国采取重要举措参与、建设、贡献北极事务时,会相应地提高国家环境保护政策的严格程度。在产生更高经济成本的同时,中国向外国受众发出信号,表明无意损害传统北极国家的利益。

然而,研究也不能表明中国进一步参与北极事务不会遇到太大阻力。毕竟在很多西方政客和学者看来,权力、安全和战略影响力才是主要议题,而全球环境治理只是次要问题。因此,本文认为,必须在北极地区治理中明确区分安全治理、经济发展和环境治理的议程。西方和中国应共同构建“北极治理2.0”,避免将北极事务政治化和安全化。

词汇积累

北极放大效应

Arctic amplification

高成本信号理论

costly signaling theory

空谈

cheap talk

环境政策严格性

environmental policy stringency

译者:林尚沅,国政学人编译员,广东外语外贸大学外交学专业硕士生。

审核 | 王耀辉

排版 | 王雨欣

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777