出自全唐诗卷34第1

【背景大略】

盛唐有山水田园诗派,又有边塞诗派,这已成为传载于中小学课本之常识。不过,若以为这两种类型为盛唐独有,可就错了。边塞题材,源远流长,唐初文人多有著述。试看贞观时期知名诗人杨师道笔下的这首《陇头水》。

《陇头水》,本为汉代乐府旧题,属于横吹曲。横吹曲自胡人传入,专门于军中马上演奏。两汉之后,文墨客常借乐府旧题另著新篇,以“陇头水”写边塞诗,可谓应题。

【不求甚解】

陇山山头秋月高挂,陇水环绕着边关城塞;笳笛吹响离别的曲调,哀伤的声音随风飘散。

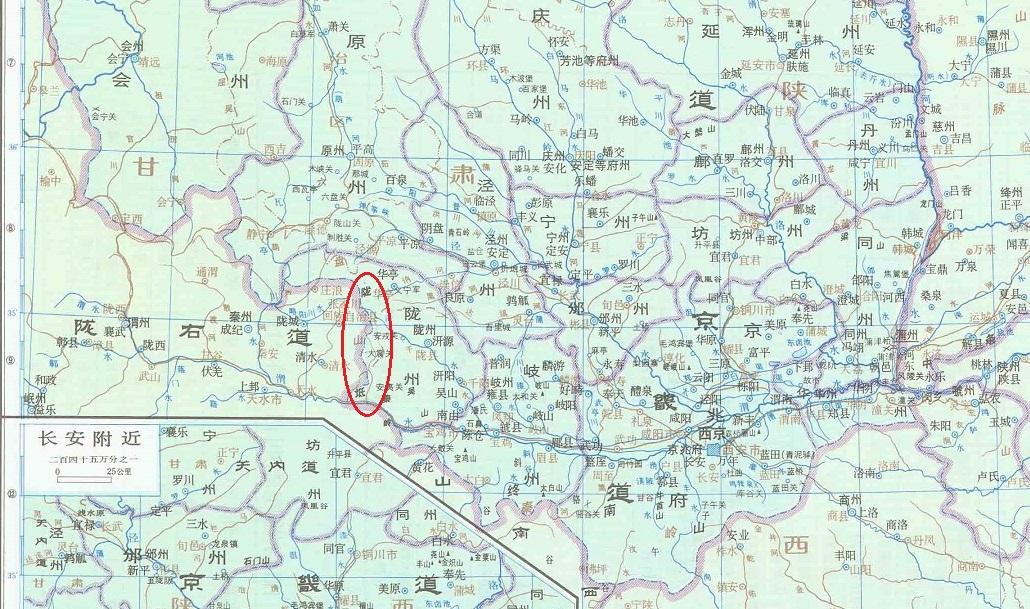

陇头,即陇山,亦作“陇坂”,今六盘山之南段,位于宁夏、甘肃、陕西三省交界。山势高峻,平均海拔在2500米以上,唐人有“陇坂高无极”之叹。陇山是关中平原的天然屏障,泾河、渭河的分水岭。

所言关城,很可能就是陇山之上的陇关,又名大震关,丝绸之路主干道必经的出塞关隘。越过陇山,出了陇关,就是陇右道,为汉族与异域民族混居之地。陇山,在文化心理上,是华夏的西北门户,标志着“汉地”的终结,边塞的开始。

陇山如红圈所示

笳,本为胡人乐器,极富边疆特色,音质哀伤悲凉,故而适合演奏“离别曲”;又有《陇头歌辞》“陇头流水,鸣声幽咽。遥望秦川,心肠断绝”(一作“心肝断绝”),“断肠声”则是在致敬这一乐府经典。

起笔四句,先是陇头、陇水,后是“笳”这一边塞标志性乐器,再又是致敬前人经典,可见,诗人死死扣住“陇头水”这一主题,势必要作一首正宗的边塞诗不可了。

山峰在雪光的映照下更显暗淡,冰面上奔走的战马屡屡受惊。寒雾中大雁飞来,沙碛上蓬草轻扬。

大雁,南北迁徙纵贯中国的一种候鸟,繁衍于今蒙古、西伯利亚一带,秋冬则飞往南方。既是入秋,大雁动身南飞,途中抵经陇头一地,即诗中所谓“寒雁至”。

蓬,草本植物,亦称“飞蓬”。秋季枯干之后,草根浅短,遇风折断,而植株体轻,随风飞转。诗歌中常用来比喻身世漂泊。

雾中沙上,雁来蓬去,真让人心神摇荡,触发身世处境之感想。此四句,着意描摹边塞秋景,照应首句“陇头秋月明”,景中含情,可窥戍卒军旅之苦辛。

下半篇由写景转入叙事。

唐太宗武功极盛,贞观二十年间,唐军东征西讨,对外战事几无败绩。630年,唐灭东突厥。635年,大破吐谷浑。639年,灭高昌,同年,于高昌交河城设立安西都护府。大唐军威深入西域,压制天山南北。

都护,即为都护府的最高长官,总辖边疆地区国防军政务。伏波,为将军名号,东汉有著名的伏波将军马援。“天山传羽檄”,从天山传来军报,全国进入军事动员,各地征兵,军队大规模集结。名将出阵,军区总司令挂帅开道,可见西北方向战事重大,已呈利剑出鞘、风云紧急之势。

贞观时期大唐疆域图

前后连起来看,上半篇似乎不止是描述士卒戍边的日常情景,更像是行军途中见闻。因为被征,方有出关、离别、作断肠声,然后是军马劳顿,雪峰、寒雁、转蓬皆似军旅途中所见。全诗似以被征士兵的视角写成,只是先写行军景象,至中间四句方说明起因——因西北战事被征,出关开赴天山前线。当然这只是一种可能的解读。

本诗的难题,尽力试着求解:

于兹,意即在此、到了这里。 无渡,汉乐府有一首《公无渡河》,哀挽一男子渡河遭遇不测被水淹死之事。这里似乎稍借此意。到了陇水边,觉得此番渡河,将背水一战,怕是凶多吉少、有去无回了。 胡缨,并不是胡人的装束,而指“缦胡缨”,粗而没有文理的帽带,是武士帽特有的系带,也是兵卒身份的象征。 濯缨,有典故“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”,多指超然豁达的处世哲学,与本诗情节却无太多关联。

这两句更像是心理映衬的写法。士兵们到了陇头水边,觉得渡河之后恐难生还,于是一同用河水濯洗帽子的系带。这是一个非常悲凉的场景,符合全诗的基调,具有肃穆的仪式感。不过,隐隐然悲中有壮。我倒联想起著名的“子路之死”:卫国发生篡位事件,孔子的门生子路慷慨赴难,冠缨被戈割断,临死之前子路却说:“君子死,冠不免。”重新结好缨带,从容就义。士卒死战之前濯缨,子路就义之前结缨,大抵出于相通的心理罢。

无渡、濯缨二句,在今天的语境里变得费解,不像上一期《阙题》篇末连用典故那样,能构成意义明晰的事象,旨趣的传达一定程度上受到影响。好在全诗写景叙事出色,结尾二句倒也无伤大雅。

【碎碎念】

关于杨师道

三期下来接连抄录的都是杨师道的作品,一宫体、一山水、一边塞,题材大相径庭,然三篇皆有可观玩之处,足见其才情。明代胡震亨在《唐音癸签》中评价:“贞观、永微吟贤,褚亮、杨师道、李义府、许敬宗、上官仪其最也。”若考察唐初数十年的诗歌,杨师道值得关注。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777