棉花遗传改良团队揭示高温诱导雄性不育新通路

近日,华中农大棉花遗传改良团队在Plant Physiology发表题为“High temperature induces male sterility via MYB66-MYB4-Casein kinase I signaling in cotton”的研究论文。该研究发现了一条由GhMYB66-GhMYB4-GhCKI组成的新遗传通路能在高温下调控棉花的雄性育性,为后续培育出抗高温种质提供了理论基础。

温室效应导致全球气温不断升高,高温胁迫已成为农作物生产的重要制约因素。棉花是重要的经济作物,其生殖发育期正是夏季高温期,容易因高温胁迫而造成减产。减产的主要原因是高温引起的雄性不育,因此深入解析雄性生殖器官对高温的敏感性机理对耐高温育种至关重要。

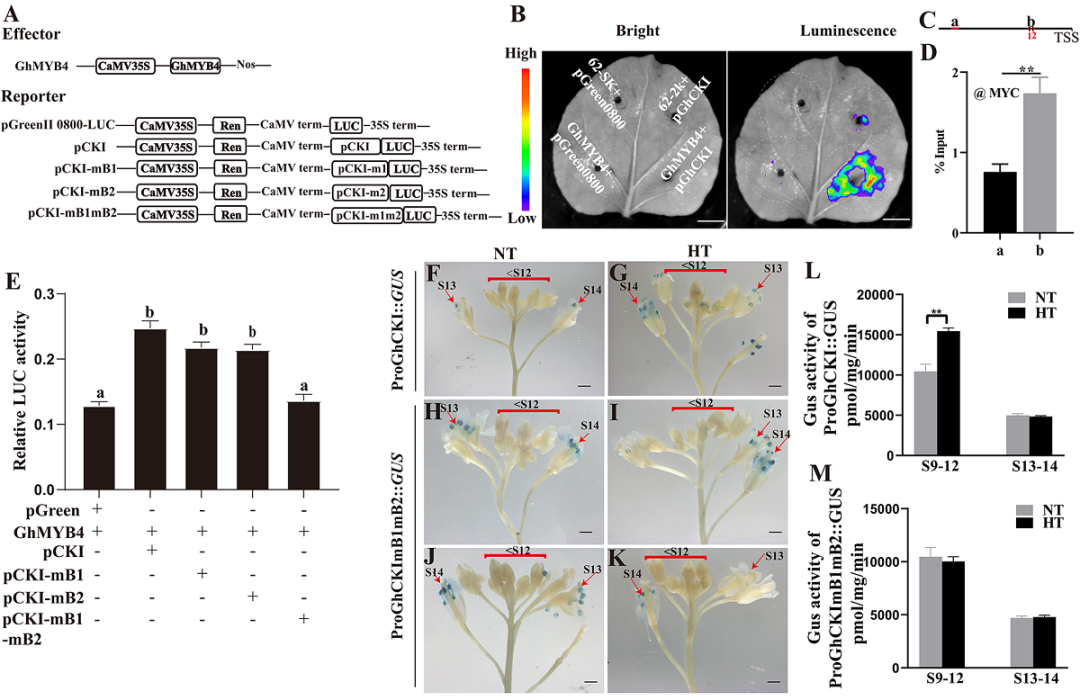

前期该团队鉴定到一个在棉花花药中响应高温胁迫的I型酪蛋白激酶基因(GhCKI),该基因在耐高温材料中表达不受高温诱导,但在敏高温材料花药中受高温诱导提前表达(Min et al., 2013 Plant J; Min et al., 2014, 2015 Plant Physiol; Li et al., 2018 Plant Mol Biol; Li et al., 2021 BMC Plant Biol),然而对于导致GhCKI在耐/敏高温棉花材料高温下存在不同的表达模式的上游调控机制尚不清楚。作者首先发现在耐/敏高温棉花材料中GhCKI的启动子不存在序列及DNA甲基化修饰的差异,推测可能存在上游转录因子的调控。进一步通过GhCKI的启动子逐步截短实验鉴定到GhCKI启动子上存在响应高温的核心区域,该区域包含两个MYB结合位点,通过分子手段鉴定到GhMYB4可以通过与GhCKI启动子上响应高温的核心区域中的两个MYB结合位点的结合来激活GhCKI的表达。当突变掉GhCKI启动子上两个MYB结合位点后,GhCKI的表达不再受高温诱导在花药中提前表达,此结果为创制耐高温棉花种质提供了编辑靶点(图1)。

图1. GhMYB4结合GhCKI的启动子并激活其表达

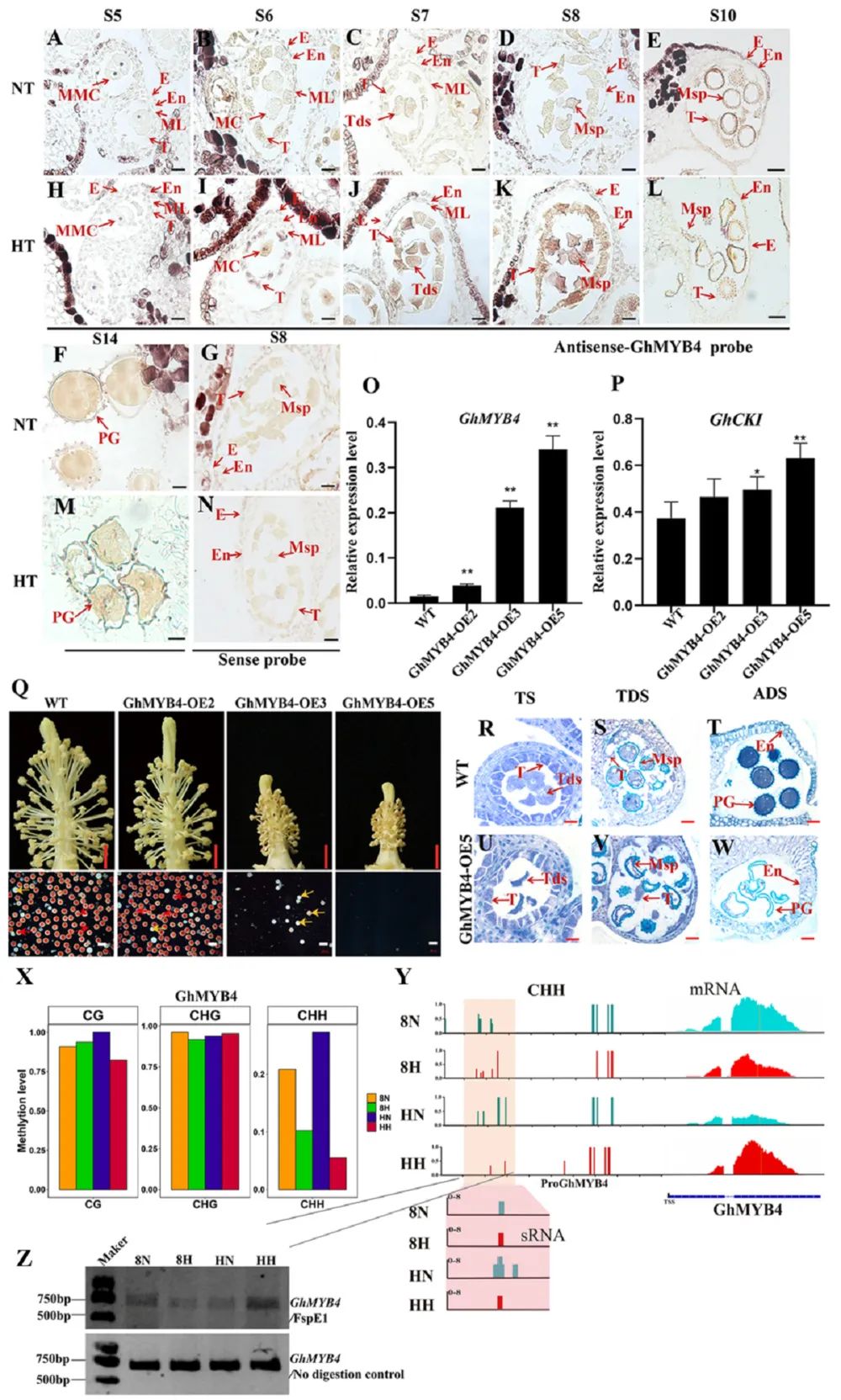

通过原位杂交和QRT-PCR实验,发现GhMYB4受高温诱导在敏高温材料花药发育前期中的小孢子和绒毡层中高量表达。且在敏高温棉花中超表达GhMYB4后,在常温下会出现类似于高温雄性不育的表型,因此认为GhMYB4是一个高温下维持棉花花药育性的负调控因子。分析发现GhMYB4与GhMYB66存在互作,两者之间形成的异源二聚体可增强GhMYB4与GhCKI启动子的结合能力。GhMYB66与GhMYB4存在有相似的高温诱导表达变化,超表达GhMYB66同样会出现与超表达GhMYB4相类似的雄性不育表型,但GhMYB66不能与GhCKI启动子结合,其表达增加导致的雄性不育并不是直接通过GhCKI来介导的,而是依赖于GhMYB4来影响高温雄性育性,进一步说明GhMYB4在花药响应高温中的核心作用。深入分析GhMYB4,发现在高温下GhMYB4启动子上的siRNA介导的CHH类型的DNA甲基化在花药发育前期会显著减少,而同步的RNAseq数据发现高温下GhMYB4的表达与DNA甲基化在GhMYB4启动子上的变化是协同变化的,说明GhMYB4在高温下的变化可能是由DNA甲基化所调控的(图2)。

图2.高温下DNA甲基化上调GhMYB4表达导致雄性败育

该研究提供了一条全新的高温调控棉花雄性育性的遗传通路,并发现了两个潜在的能创制耐高温棉花种质的顺式作用位点(图3)。丰富了棉花雄性器官响应高温的理论机制,为创制耐高温棉花种质奠定了基础。

图3. GhMYB66-GhMYB4-GhCKI通路在高温下调控棉花雄性育性

华中农大博士生李焱龙和已毕业博士李耀耀为论文共同第一作者,闵玲副教授为通讯作者,张献龙教授、郭小平教授、朱龙付教授参与了研究设计和文章修改。

原文链接:

在重金属污染场地土壤修复领域取得系列新进展

近日,华中农大资源与环境学院邱国红教授课题组在重金属污染场地土壤修复领域取得系列新进展,相关成果以“Highly efficient removal of Cu-organic chelate complexes by flow-electrode capacitive deionization-self enhanced oxidation (FCDI-SEO): Dissociation, migration and degradation”“Remediation of As-contaminated soils using citrate extraction coupled with electrochemical removal”和“Photoinduced self-organized precipitation in leachate for remediation of heavy metal contaminated soils”为题分别发表在Chemical Engineering Journal、Science of the Total Environment和ACS ES&T Engineering期刊。

土壤中重金属具有高毒性、环境持久性和弱迁移性,严重威胁生态环境和人类健康;尤其是针对重金属污染程度高的场地土壤修复技术研发迫在眉睫。各种物理、化学和生物方法(如电动修复、钝化、淋洗、植物修复和微生物提取等)已被用于降低土壤中重金属总量或生物可利用组分含量,以缓解其在食物链中的累积,而淋洗以其快速高效的修复速率已成为最常用的土壤修复方法之一。然而,化学提取剂的使用可能对土壤造成二次污染,同时产生含重金属的淋洗废水需进一步处理,增加了修复成本,这些不利因素限制了淋洗技术在土壤修复中的应用。

课题组先前研究表明环境友好的小分子有机酸(如柠檬酸和草酸等)可通过溶解、氧化还原和络合方式将土壤中重金属有效浸提到淋洗液中,其用于重金属污染场地土壤提取剂具有好的应用前景(Xiong Yang, Lihu Liu, Wenfeng Tan, Chengshuai Liu, Zhi Dang, Guohong Qiu*, Environ. Pollut., 2020, 264, 114745)。基于此结果,课题组进一步发展了小分子有机酸淋洗-电化学/光化学氧化联合技术用于重金属污染场地土壤修复。

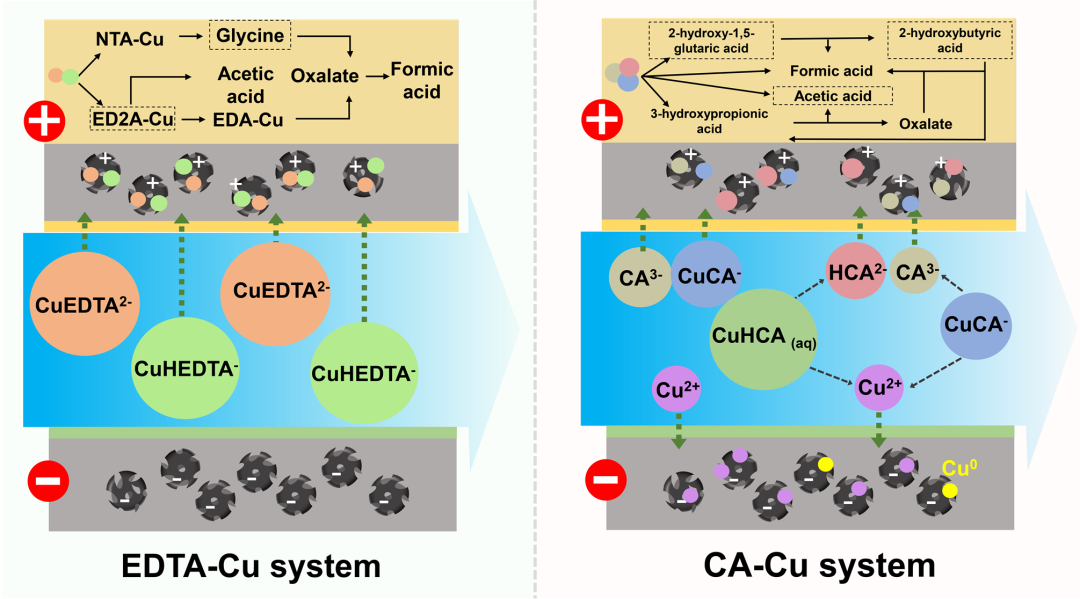

首先,构建了流动电极电化学体系,并考察了其用于处理含有机酸络合态重金属土壤淋洗液的可行性及机理(图1)。结果表明流动电极电化学体系可高效去除模拟土壤淋洗液中有机络合态重金属。在流动电极电化学体系中,电场下较稳定的有机络合态重金属离子主要以带负电荷的形态迁移至阳极室;而亚稳态的有机络合态重金属离子则极易发生解离,并以游离态阳离子迁移至阴极室。带负电的络合态重金属离子迁移到阳极室后解络,有机小分子可被电化学及电化学介导生成的•OH氧化降解。在初始pH 3.5–5.5范围内,恒定电流10 mA时,模拟土壤淋洗液中络合态重金属(初始浓度1.0 mmol L−1)去除率接近100%。流动电极电化学体系也具有优异的稳定性,经5次连续运行及电极再生后,对模拟土壤淋洗液中络合态重金属的去除率没有明显降低。该研究证实了电化学吸附和氧化体系用于土壤淋洗液有机络合态重金属去除的可行性,相关结果发表在期刊Chem. Eng. J.。

图1 流动电极电化学体系去除土壤淋洗液中有机酸络合态重金属离子示意图

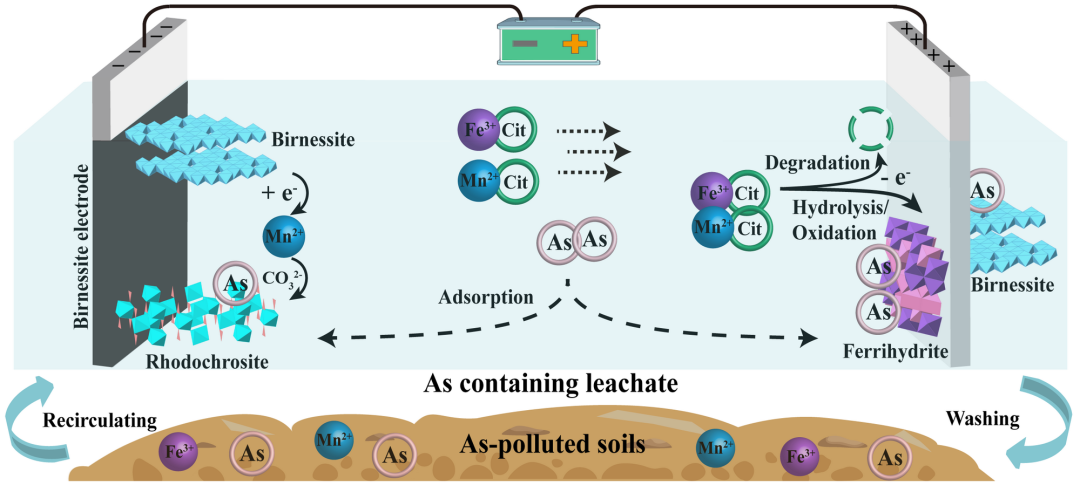

其次,构建了小分子有机酸淋洗-氧化锰电极电化学氧化体系修复实际高浓度砷(As)污染场地土壤(图2)。经柠檬酸钠溶液淋洗和以水钠锰矿为阴极的不对称电解池中(槽压1.5 V)电解11天后,土壤中As总量和有效态含量分别由1980和242 mg kg−1降低至1260和152 mg kg−1,淋洗出的As可被完全去除。淋洗及电化学去除过程中,土壤中非晶质和晶质铁铝氧化物结合态As含量均显著降低,而其他形态存在的As变化不大。经三轮连续修复后土壤中As总量和有效态含量分别进一步降低至563和86 mg kg−1。柠檬酸盐通过溶解、配体交换及间接还原As(V)三种方式浸提去除了土壤中的As,而在电化学体系,淋洗液中As的去除主要归因于阳极上形成水铁矿和δ-MnO2及阴极上形成菱锰矿的吸附作用。相关结果发表在期刊Sci. Total. Environ.。

图2 小分子有机酸淋洗-氧化锰电极电化学氧化体系修复As污染场地土壤示意图

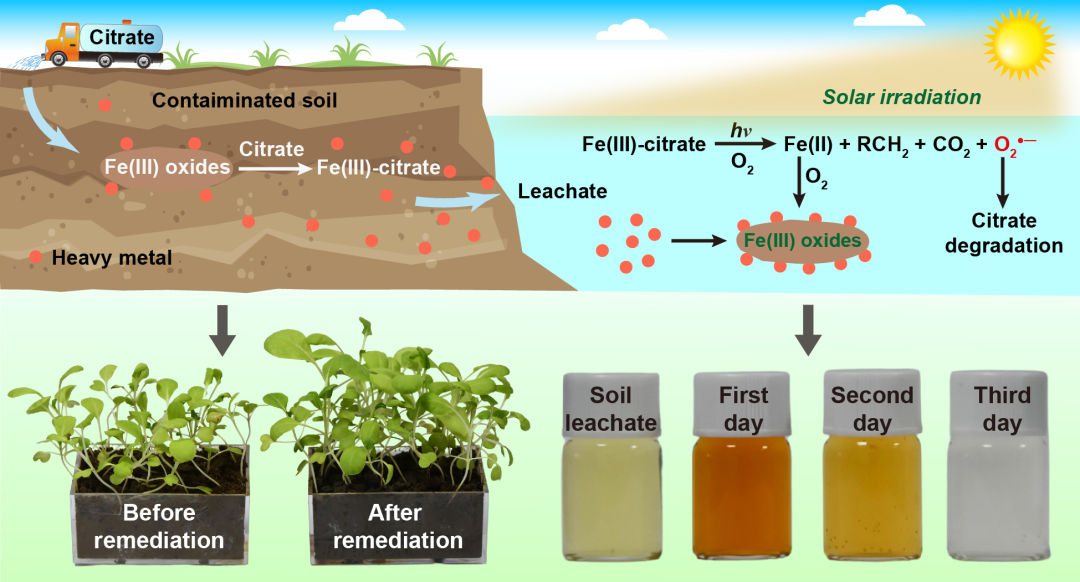

再次,发展了有机酸浸提与光辐照联合的方法用于污染场地土壤中多种毒性重金属的快速去除与回收(图3)。经柠檬酸提取后土壤中As和Cd(含量分别为1601和104 mg kg−1)的去除率达到73.0%和67.3%;从土壤中提取的Fe与柠檬酸结合形成Fe(III)-柠檬酸络合物,UV光照射下Fe(III)-柠檬酸络合物中配体向金属的电荷转移过程及伴随该过程产生的O2•−,导致柠檬酸氧化降解及重金属被沉淀或絮凝去除(60 h去除率高达97.0%以上)。小白菜盆栽实验结果表明经修复后土壤中重金属生物毒性降低,其中小白菜地上部分As和Cd降低率分别为22.0%和15.9%,根中As和Cd降低率分别为35.9%和58.6%。太阳光照射处理土壤提取液实验结果进一步证实了该方法潜在的应用性。相关结果发表在期刊ACS EST Engg.(Environ. Sci. Technol.姊妹刊)。

图3 有机酸浸提及光辐照结合的方法用于重金属污染场地土壤修复机理示意图

以上研究结果有望降低重金属污染场地土壤淋洗修复成本,同时扩展了电化学及光化学技术在重金属污染场地土壤修复领域中应用。

三篇论文(Chem. Eng. J.、Sci. Total. Environ.和 ACS EST Engg.)的第一作者分别为华中农大资源与环境学院硕士生尹浩宇、博士生杨雄和博士后刘立虎,通讯作者分别为博士后刘立虎、博士后刘立虎和邱国红教授(共同)、邱国红教授。华中农大谭文峰教授、曹梦华副教授、广东工业大学马金星教授和美国康涅狄格大学Steven L. Suib教授等在工作开展和论文撰写等方面提供了宝贵的意见和建议。

原文链接:

水稻团队揭示水稻PRC2复合体维持茎尖分生组织活性的表观遗传机制

近日,作物遗传改良国家重点实验室和湖北洪山实验室周道绣和赵毓教授课题组在The Plant Cell 杂志上在线发表题为“A coiled-coil protein associates Polycomb Repressive Complex2 (PRC2) with KNOX/BELL transcription factors to maintain H3K27me3 and gene repression in shoot apex”的研究论文,揭示了PRC2相关蛋白PACP通过调控组蛋白H3K27me3修饰参与水稻茎尖分生组织(SAM)活性维持的表观遗传机制。

组蛋白H3第27位赖氨酸三甲基化(H3K27me3)是一类维持基因和基因组沉默的关键组蛋白修饰,在动植物生长发育和环境适应性应答中发挥着重要的调控作用。H3K27me3修饰由多梳蛋白复合物2(PRC2)催化建立和维持,组蛋白去甲基化酶负责去除(Li et al., The Plant Cell, 2013)。植物茎顶端分生组织发育是地上部分所有器官的来源,是决定农作物地上部分的生物量、产量和品质的重要因素。本课题组前期研究发现,PRC2及其参与催化的H3K27me3修饰在水稻顶端分生组织活性的维持和侧生器官建成过程中发挥着重要功能(Liu et al., The Plant Cell. 2015;Cheng et al., Nucleic Acids Research, 2018),但其具体调控机制尚不清楚。本项目从水稻PRC2特异的靶向招募机制入手,以鉴定和研究水稻PRC2 非核心组分为切入点,对PRC2及H3K27me3参与SAM发育的调控机制进行了解析。

PRC2复合体维持水稻茎尖分生组织活性的表观遗传机制

本研究利用免疫沉淀偶联质谱(IP-MS)和酵母双杂交等方法鉴定到一类新的PRC2相关因子,命名为 PACP (PRC2 Associated Coiled-coil Protein),该蛋白C端含有特殊的Coiled-coil 结构域。研究发现PACP蛋白除了能够形成同源二聚体外,还可以与PRC2核心组分以及SAM发育的重要调控因子KNOX/BELL相互作用。PACP蛋白在植物进化中极其保守,最早在轮藻中出现,这表明该蛋白可能在植物的形态建成中发挥重要的功能。PACP与PRC2核心组分功能缺失的水稻植株都表现为植株矮化、分蘖增多和早花等表型。细胞学进一步分析发现这些突变体的顶端分生组织都变小;突变体转录组数据分析发现大量侧生器官发育相关的基因在SAM中异位高表达。同时, PACP功能缺失导致了水稻基因组中H3K27me3修饰以及PRC2结合水平都显著降低,这些结果表明PACP维持SAM活性依赖于PRC2及H3K27me3对SAM中促进侧生器官发育基因的抑制。染色质免疫沉淀数据分析表明PACP与 PRC2在水稻全基因组的分布模式相似,它们直接调控的下游基因大部分都可以被KNOX蛋白OSH1结合。该研究解析了PACP 参与PRC2 的募集机制以及在招募位点通过H3K27me3修饰维持顶端分生组织活性的机制,建立了染色质修饰、SAM活性以及基因表达调控之间的直接联系,为PRC2介导的水稻顶端分生组织发育调控机制的阐明奠定了基础。

华中农大作物遗传改良国家重点实验室、湖北洪山实验室和生命科学技术学院博士后谭丰全和王文韬为该论文共同第一作者,周道绣教授和赵毓教授为共同通讯作者。

原文链接:

油菜团队与生物信息团队合作揭示抗根肿病基因适应性演化机制

近日,华中农大油菜团队张椿雨教授、杨庆勇教授课题组与沈阳农业大学朴钟云教授团队合作研究成果以“R gene triplication confers European fodder turnip with improved clubroot resistance”为题在Plant Biotechnology Journal发表。研究利用抗根肿病的欧洲芜菁ECD04参考基因组,解析芸薹属根肿病抗性基因的演化历程,为十字花科作物抗根肿病基因的克隆、标记开发,以及抗性育种提供了重要参考。

根肿病(Clubroot),被称作“十字花科癌症”,是一种由根肿病菌(Plasmodiophora brasicae)引起的一种土传性病害,通常会导致作物根系形成大量的肿瘤,从而阻碍作物从土壤中吸收养分与水分,严重者整株作物枯死。十字花科包含许多重要的蔬菜、油料和饲料作物,在我国分布广、面积大,影响非常广泛,对稳定安全供给粮油、推进三产融合、助力乡村振兴等方面有重要作用。我国每年约320~400万公顷十字花科作物遭受根肿病的危害,发病严重的地区损失可达到60%以上甚至绝收,因此根肿病的防治已经成为一个重要的战略问题,从源头选育根肿病抗性品种被认为是控制根肿病蔓延最有效的策略之一。目前发现的根肿病抗性基因大多来自芸薹属A基因组,其中大部分的抗性位点来源于欧洲芜菁。但高质量的抗根肿病(Clubroot Resistance,CR)材料的参考基因组的缺乏严重阻碍了对A基因组中抗性基因的作用机制理解和育种实践中的挖掘与利用。

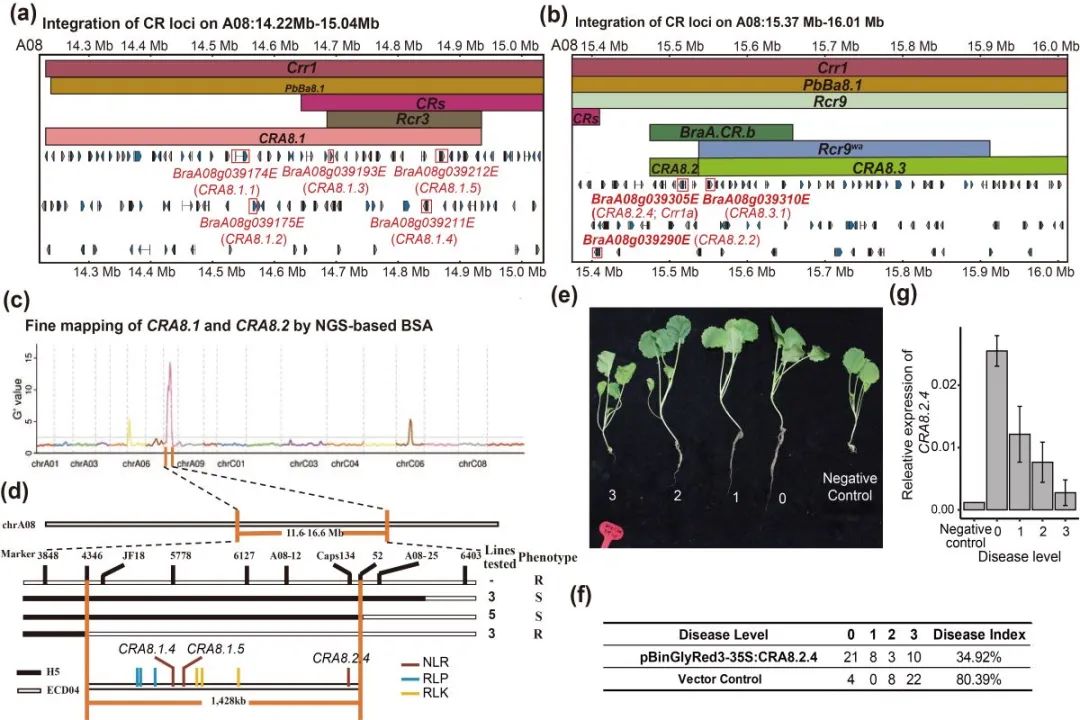

研究人员在研究中选用了具有多个抗性位点的ECD04抗根肿病欧洲芜菁,采用第三代PacBio测序技术结合染色体构象捕获(Hi-C)技术,成功组装了“ECD04”的基因组,获得了染色体水平的参考基因组序列(图1),并将已报道的28个抗根肿病位点进行了系统地整合,鉴定到62个抗根肿病候选基因,并通过转基因和接菌实验验证了两个位点中的候选基因CRA3.7.1和CRA8.2.4对根肿病抗性的功能(图2)。该研究通过比较基因组学和系统发育分析发现多个候选CR基因均来自祖先基因组的U区段(图3)。通过与盐芥基因组的共线性分析发现,CRA3.7.1和CRA8.2.4在芸薹属三倍化之前的祖先基因组中已经存在。比较基因组学分析结果进一步表明,感病的白菜和油菜基因组的CRA3.7.1和CRA8.2.4序列存在大片段的结构变异以及转座子插入,可能与其抗性的缺失有关。

图1 欧洲芜菁ECD04的基因组和Hi-C交互图谱

图2 CRA8.2.4位点抗根肿病的功能验证

图3 根肿病抗性基因的系统发育树

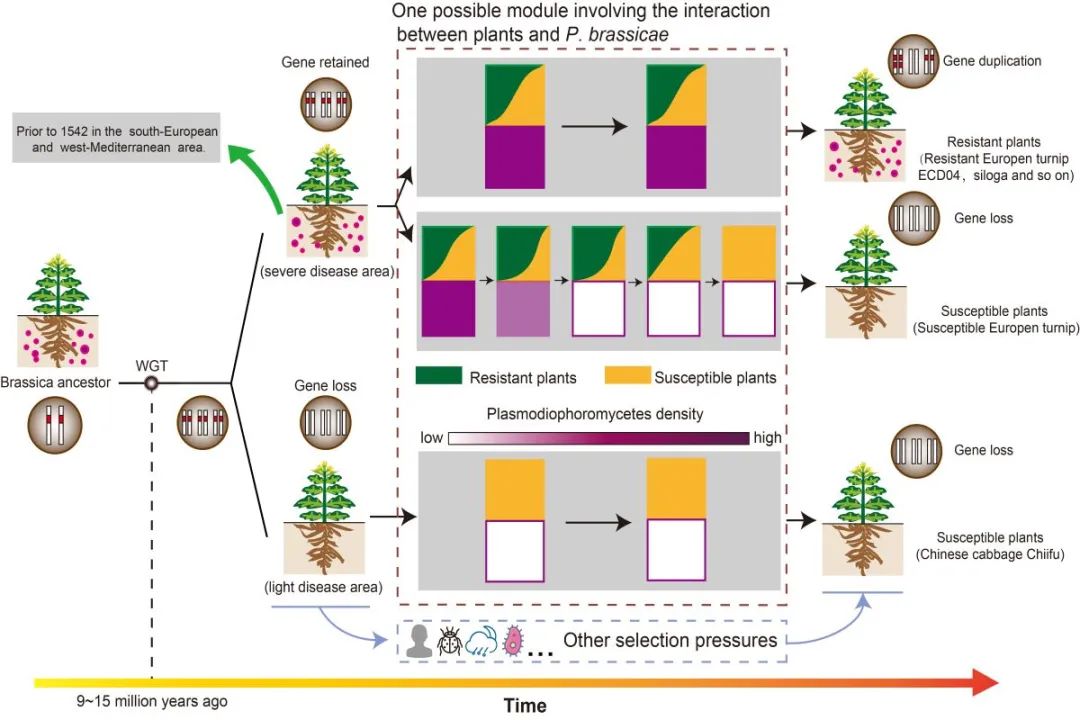

基于以上结果,研究提出芸薹属作物根肿病抗性基因的进化演化模型(图4):全基因组三倍化使得祖先基因组中的抗性基因加倍,增强了植株对根肿病的抗性。在芸薹属植物与病菌长期互作和进化过程中,三种互作模式共同存在:1)宿主与病菌达到了动态平衡状态,抗根肿病基因受到强烈正选择而一直保留;2)宿主中根肿病抗性逐渐增加,限制了根肿病菌扩散直至逐渐消失,最终导致抗根肿病基因功能丧失;3)人类的活动使得芸薹属植株传播到其它没有根肿病的地区,导致抗性基因功能逐渐丧失。

图4 芸苔属植物进化过程中根肿菌抗性基因的演化模型

华中农大信息学院已毕业博士杨植全(现广州大学博士后)和植物科学技术学院已毕业博士江莹芬(现安徽省农业科学院作物研究所副研究员)为论文共同第一作者。植物科学技术学院张椿雨教授、信息学院杨庆勇教授和沈阳农业大学园艺学院朴钟云教授为该论文通讯作者。作物遗传改良国家重点实验室周永明教授、李再云教授在该研究过程中提供了重要指导和帮助。本项目得到国家自然科学基金项目,国家现代农业产业技术体系和中央高校基本科研业务费专项资金等项目资助。

原文链接:

由于篇幅所限,今天所分享的仅为近期华中农业大学科学研究成果的一部分。更多科研动态,欢迎点击文末“阅读原文”,浏览华中农业大学南湖新闻网科学研究专题进一步了解。

文字 | 李焱龙刘立虎谭丰全 王文韬杨植全 江莹芬

编辑 | 吴晗

校对 | 匡敏 徐行

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777