这几年最受年轻人欢迎的旅游景点是啥?

大学生和打工人之间最爱聊的话题有什么?

最近几年,很多朋友因为想要躲避打工人三件套的“调休、单休、加班”以及毕业生大礼包“考研、考编、上岸”,所以特别想在Gap time里去一个清净、没那么功利,选择一些冷门的旅游地,搞一搞会被爸妈diss不能当饭吃的兴趣爱好。

我前段时间就去了这么一个给网友赛博圆梦的地方,叫凌云学院(我不是安利大家去这儿度假),绝对够上进,绝对够健康,绝对够理想主义。

当代“壮游”的可行性测试

其实很多人想要的“混吃等死式清修”也不是真的混吃等死,就是很单纯不想只为着“专业对口率”去学习,好比学习一些古代文人雅士、侠客高人的技法。

古代倒是也有一种类似的行为,有点像现在的毕业游。

少年们为了去了解更广阔的天地,外出旅行,结交各路人士,寻找共同理想的好友,分享自己的知识和经验。不为单纯的消费玩乐,也不为单纯去穷游,而是在提升自己的同时,也用自己的所学帮助别人。

鹅厂就搞了一个叫《少年行》的节目,提供了一个能让年轻人尝试壮游的思路:在一个相对封闭的山中学院,召集了24位基础条件不等的少年,修行。

在里面学习的弟弟,多数真的很生很生,青涩到看到媒体舌头打结,在娱乐圈多数查无此人的状态。很多人和娱乐圈的关系,四舍五入约等于没有,就像我和马化腾都会用微信这种程度,是货真价实的“弟三鲜”——

年纪鲜、经历鲜、思维鲜。

当时我唯一一个在互联网冲浪阶段有印象的,就是有个小圆寸叫释延霈,他有另外一个身份,是小破站知名武术up主,货真价实的少林武僧(没出家!)。

既然有武僧出现,肯定不止一个身上有功夫傍身的。

跟他不打不相识的是国戏的武小生,这位弟弟的花枪耍得很溜,遇到会使棍法的武僧哥哥,自然要切磋一下。

按理说,做节目,当然是成员自带粉丝的话会更有爆点,但《少年行》完全是绕开各种方便蹭流量的机会:

既然是搞少年的对传统文化的吸收与学习,那就要不限专业的新人。就算是职业艺人,也要刚入行的、有很大挖掘空间的。

有人擅长武,就有人擅长文;有人擅长嘴上功夫,自然有人擅长手上技艺。这节目挖掘很多“弟三鲜”,就是让他们像壮游一样,分享自己、借鉴他人,靠碰撞去自主理解学习的火花。

会给你方向,也会给你分配老师,但是怎么学、主攻什么、具体安排,看你自己。半自助、环境好,这不就是很多人的理想生活吗!

不靠剧本杀桌游和摇一摇,当代人盲选交友还能是……

《少年行》的经营模式很有一种小班教学风格,主打学习传统文化+学习养成。

比如,你会看到一群人定点劈柴,定点当“扫地僧”;

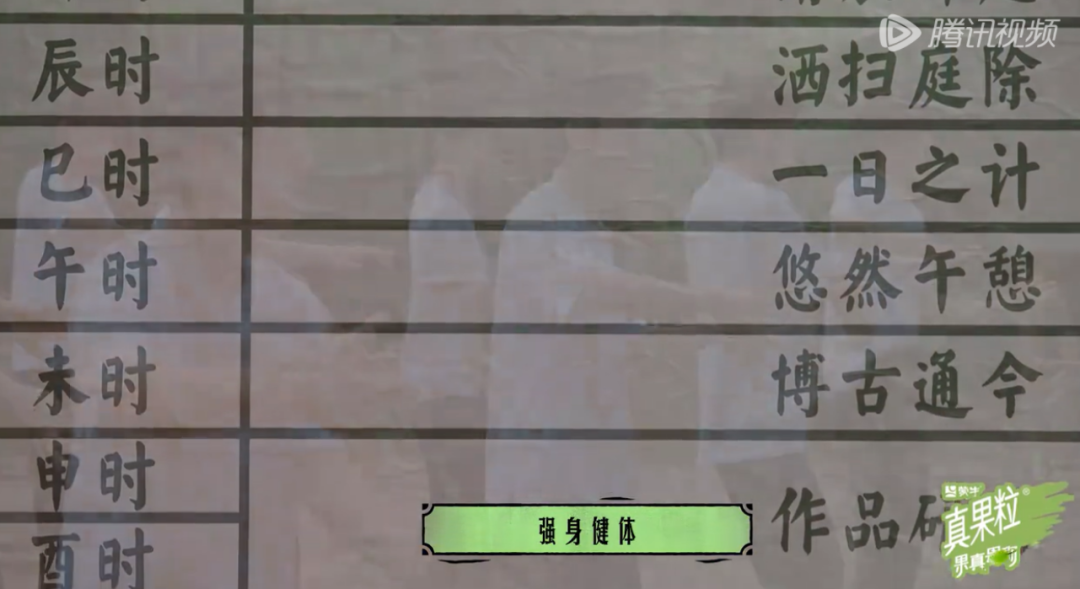

还会安排超级养生的作息表,这作息可能很多退休人士都做不到。我还去围观过他们的早饭,都是蒸红薯、煮玉米、豆浆之类的纯天然伙食,吃了应该不会瘦,胜在健康营养。

一边劳作,一边学习,当然还是会有考试,看看你学习成果和一开始有没有进步,也不能全无任何课业压力。

开始会有不同风格的班主任,比如柳岩实际上是经常会被周围人吐槽“你要求好严啊”的知行合一型画风,所以会想招募自己下狠劲儿,对自己高标准严要求的弟子。

宁静、李若彤和陈妍希分别是“我爱学啥就学啥,兴趣最重要”、“方法不需要那么严谨,条条大路通罗马”和“鼓励爱的教育”,招来的学生们自然也是各有各的学习法则。

像体型差很大的民乐组,1米93的小蔡同学吹笛子的水平,要远远比拉二胡拉到宁静发懵的小文同学要好很多。两个人的学习方法就是“结对子”,高水平优等生带一个至今还会跑调的弟弟。

民族舞出身的两位,则是英雄惜英雄的高手过招式互助。一个随时随地能把自己转成360°,另一个跳金星评价最难跳的民族舞种朝鲜族舞,还能游刃有余。

《少年行》确实是个文化养成类的节目,但是并不怎么拘泥于让学生们怎么学得废寝忘食、必须要达到什么样的程度,而是去开发一种可能性:

如果不追求功利,“玩着学”到底能学到什么样的水平?

如果有世俗的追求,那怎么做,才能让人做到“把爱好特长变成工作”?

像是武僧弟弟最大的困扰,就是在习武这条路上,永远是看热闹的人多、退出的人多。

他从小习武,家里不是很支持,在长大的过程里,经常跟随寺里各国演出,但留下的人越来越少。

原因很简单:多吃苦,未必能换来相应的福气。

他想要保持坚持弘扬武术的心,却也不得不借用网上的力量,转化成点击率去引起陌生人的兴趣。这就是很典型的想靠爱好过一生,却被现实不断刺激的千万分之一。

也有人是把传统文化当一种“馅儿”,以自己的技能当“皮儿”。

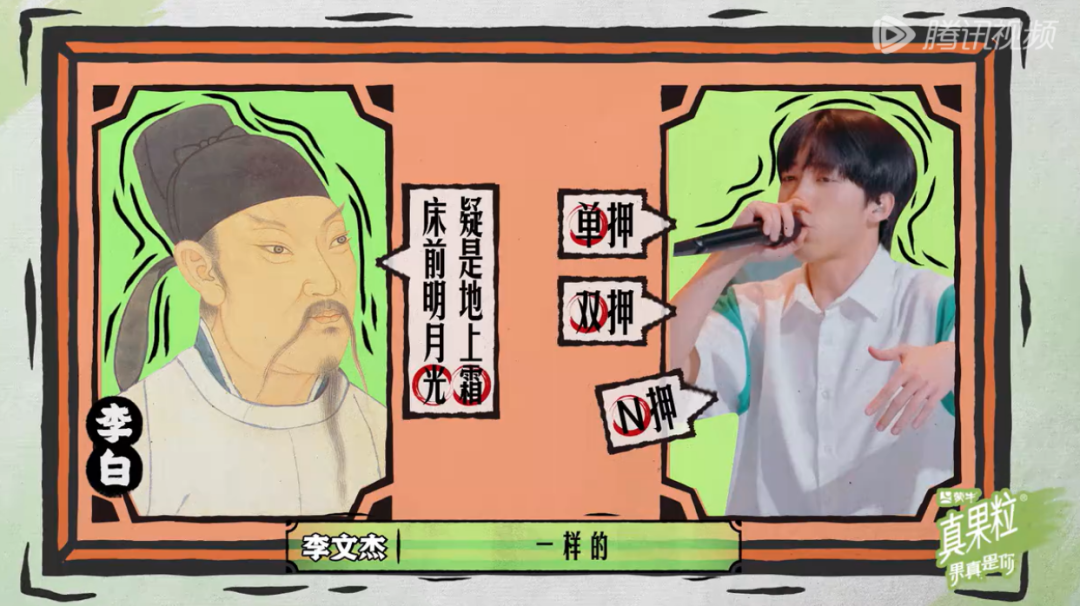

看似和节目画风差距很大的小李同学,擅长rap,但他早在还是中学生就广为流传的,是用rap唱文言文课文。

背《出师表》没难度,我直接给你整个《阿房宫赋》。古诗词要韵脚,说唱也要押韵。

像这样“玩儿着学”,最终只是精进了玩着学的方法,还是精进了学业本身?是玩在先还是学在先,应该会有很多“学神”对此有话说。

还有人区别于两者之间。

国外留学的小万同学,在完全陌生的环境下几乎接近抑郁,靠写歌熬过了最不适应的日子。拿自己用起来最舒坦的技能,去涵盖每一项想尝试的东西,这也是一类人的学习方法。

寓教于乐很难,不过,万一成了呢?

古代爱豆的千年花路,会继续有人走下去

节目开拍时我在横店呆了几天,觉得简直像去闭关修炼——

你们能信,都到横店这个很偏的地方了,想去学院还要开车进山路十几里?

不过进了院子之后发现,这不就是大家平时一直念叨的那个“梦中情院”吗?

清净,但是并不是没有一丝丝人烟;孤立,也不是完全没有任何可以接触世外的方法。一日三餐和一日三省,都可以在这里。

最有趣的地方是,这所学院甚至允许少年们有“偶像”——李杜可以是偶像、杨家将可以是偶像、孟德右军可以是偶像。

不是搞偶像便降智,也不是赞颂古人便是文酸。

早在没有微博没有朋友圈没有小视频的时代,一个人可以千古留名,不靠唱跳rap,而是靠更能口口相传的成绩和精神。

节目组虽然没有硬加一些看起来很说教的内容,但是主创在见面会的时候曾经也提到过一些担忧。传统文化有很多值得发扬的精华部分,可是比起当下的一些快节奏文化,它们的传播效率、损耗、深度和广度都更加困难。

能不能找到一种,让愿意去学习的人,在试错、快乐、锻炼脑力也磨练体力,发自内心地接受的学习法里,去继承这条已经走了上千年的花路?

在和平年代,没有兵戎相见,没有徒步万里,不用砸缸也有办法救出想救的人。《少年行》的舞台,就是不必非要追求强行致敬:

哪怕是以现在的数据量,一个顶流的作品,再放几年,也会有很多人忘记、模糊、不记得其中要传达什么情绪。不刻意地求“炸”、“燃”,而是求能把想要传达的,通融到更容易触碰到更多人的环境中,获得更长久的生命力。

把学习当成一种生活,把修行当成一种日常,把传统当成另一种现代。

E姐结语

最近很多网红老师在关于毕业了怎么选专业的问题上,有很多争议。我想这些问题的争议点,这也是《少年行》这种文化节目,为何会用了很多大家完全不熟的新人的初衷——

每到一个新的圈子,每个人实际上都是新人。去学习传统中的精华,或许大家之前在学校里也接触过,可是如果换一个环境,换一种方法去学习传统,对于学员来说,都是新的起跑线。

正如对于正在面对毕业了要不要就业、要不要继续学习去新的学校,还有工作多年想要跳槽但拿不定主意的千千万万的人来说,每一个next part,都是一座凌云学院。

生活亦是学习的一部分。去体验,再感悟,最终表达给志同道合的人,可能发生在学习传统的凌云学院,也可能发生在面试、考公、竞争里。

作为一种在当代社会极易被瓦解的存在,想要学习、学好传统文化,大家自然都会觉得,如果不拿出一股子悬梁刺股的架势,一定学无所成。但如果因为“传统文化很难学”,所以干脆就不学,又怎么会知道成不成呢?

学传统文化很难、考研很难、接触新工作很难、转变身份很难……但不试试,怎么能得到一种与众不同的运气呢?

今天的深夜话题是:

如果不考虑就业,你最想学的专业是什么?

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777