斯大林对于世人而言是一个极具争议性的人物。

他有政治家的格局、阴谋家的谋略,也有官僚所具备的手腕。

面对苏共高层中的反对派,斯大林迫切需要稳固自己的统治,树立个人威信。

面对虎狼环绕的国际局势,斯大林急于把苏联从农业国带入世界顶级工业大国的行列。

因此,于私于公,斯大林都要发起大清洗

大清洗的导火索

1934年12月1日傍晚,斯大林的亲密战友、列宁格勒州委书记基洛夫,在列宁格勒州委机关所在地斯莫尔尼宫的办公室门前被刺杀身亡。

虽然基洛夫在苏共中央政治局中仅仅排名第八,但他是斯大林最忠实的拥簇者之一,是斯大林的左膀右臂,同时两个人的私交也是非常的亲密。

这场突如其来的刺杀让斯大林倍感悲痛的同时又有些疑惑,是谁要对自己下手?

这是个人恩怨还是路线斗争?

当日他便命人准备特别专列,赶赴列宁格勒。

斯大林亲自审问了凶手,并要求提审基洛夫的护卫队长鲍里索夫。

然而,令斯大林想不到的是,在他亲赴列宁格勒的情况下,有人竟然在他的眼皮子底下杀死了鲍里索夫。

很明显,这是杀人灭口!

斯大林第一次感受到他的安全并非万无一失,死亡原来离他如此之近。

莫名的刺杀加上调查的离奇走向彻底激怒了斯大林。

这简直是太岁头上动土,还有没有王法?

基洛夫的遇刺直接成为斯大林发起大清洗运动的开端。

但是,正如萨拉热窝的枪声导致第一次世界大战一样。

早在萨拉热窝事件之前,整个欧洲上空早已经乌云密布,战争一触即发。

当时的“欧洲火药桶”巴尔干半岛上各种势力交织,俄罗斯人想把势力延伸过来,德法英三国也想占领此地,就连破落衰败的奥斯曼帝国也想在这里找回昔日的荣光,既然欧洲各大国都看中了这块风水宝地,那“萨拉热窝枪击事件”这个导火索的出现就不会让人感到意外了。

同样,“基洛夫遇刺事件”也是斯大林大清洗运动的导火索。

作为一名优秀的政治家,斯大林或许会为了好友严办一批官员,但断然不会为了基洛夫发动一场席卷全国的大清洗运动。

因此,我们必须先复盘当时苏联所面对的国内和国际局势,站在当年的历史背景之下,我们才能探究斯大林大清洗运动的底层逻辑。

内部局势

1924年列宁去世后,斯大林通过政治手段先后摆平了托洛茨基、布哈林、加米涅夫等苏共元老,坐稳了最高权力宝座。

但是此时苏共内部仍有巨大的政治问题没有解决,那就是社会主义发展路线之争。

斯大林和托洛茨基等苏共元老路线之争的分歧由来已久。

斯大林可以说是继承了列宁关于社会主义可以在一个国家或者数个国家建成并取得胜利的思想理论,而托洛茨基自革命期间就和列宁顶牛,他不认可且反对列宁的理论。

托洛茨基认为社会主义革命在一国是建不成的,必须在世界主要国家同时进行,主张不断革命论,用苏联的革命火种点燃整个世界,这种疯狂、激进、理想主义的革命思路和列宁以及斯大林产生巨大分歧。

另一个苏共元老布哈林则坚持苏联应以发展农业为主,建设成一个农业国,发挥苏联的国际经济比较优势,大量出口农产品,先把农业发展起来,再着重发展重工业也不迟。

他反对斯大林的国家高速工业化路线,认为不应该把重工业放在优先发展地位,要先照顾农民朋友,带领农民先致富,不能因为优先发展重工业就剥削农村,农村这个庞大的经济基础发展起来了,工业化这种上层建筑自然而然地会得到发展,到时苏联重工业、商业、农业都会得到均衡发展。

布哈林的这种理想主义理论,对吗?

非常对,也非常美好,确实是理想主义者!

但是,这个周期太长了!

前提条件是,必须要有稳定和平的发展环境以及充足的时间。

可那时候的苏联面对的是什么?

是资本主义对社会主义的围剿!

是列强侵略和日益严峻的军事矛盾!

欧美列强会给你充足的时间,让你先建成农业国,再建成工业国吗?

假设当年苏联真走了布哈林的路子,现如今就不是苏联解体30周年了,应该是苏联解体80周年。

元首希特勒会敲着布哈林的脑壳问他:迟不迟?你说迟不迟?

继承了列宁发展路线的斯大林则认为,苏联作为一个新生政权,并没有度过疲软期,应当利用苏联地大物博的资源优势,优先发展重工业,以此稳固苏联地位,让社会主义在苏联做大做强,在国际上站稳脚跟,只有这样才能挺过未来的战争威胁和资本主义列强的围剿。

发展世界革命的前提是自己先活下来。

由此可见,托洛茨基和布哈林等人的想法和理论与斯大林背道而驰。

斯大林此时绝对是人间清醒,拥有阅读世界局势的大局观。

他布下的棋局比托洛茨基和布哈林更高更远。

如果托洛茨基和布哈林是普通人还好,但他们是苏共元老,即便在政治斗争中被斯大林KO失势,他们仍在苏共党内存在巨大影响力。

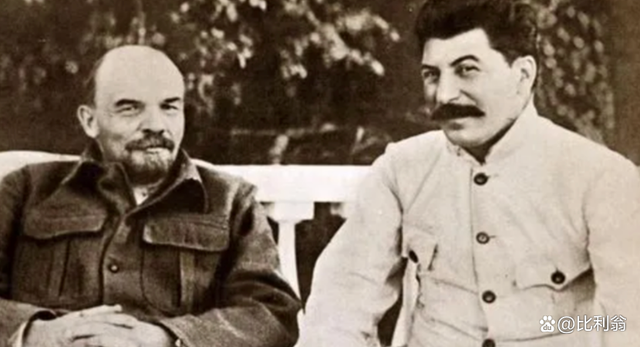

当年苏俄刚建立的时候,列宁首先考虑的问题是这个新生政权如何活下去,即便党内存在路线之争,他也选择把与托洛茨基等苏共元老路线分歧的问题暂时搁置起来,因为苏俄还经不起内斗的消耗。

到了苏联建立,斯大林逐步掌权,路线斗争仍旧是党内一个尖锐突出的问题,列宁还在的时候,斯大林放不开手脚,只能有事商量着来,如今列宁不在了,接过统帅之位的斯大林必须重新面对苏联的路线问题,因为此时的路线选择直接关系到苏联的生死存亡,所以不能再搁置下去,苏联要想发展,必须统一思想和路线。

外部局势

我们再来看看当时苏联面对的国际局势。

从1918年第一次世界大战结束到1934年基洛夫遇刺,已经过去整整16年,英法列强在过去的十几年间勉强保住了欧洲霸主的地位,在德国,元首希特勒已经上台。

同时,1929年至1933年,资本主义国家相继陷入史上空前严重的经济危机,各国经济深度衰退,生产力急剧下降,金融机构崩溃,企业倒闭,失业率激增。

欧洲列强之间对国际市场的争夺也越发激烈,因此导致政治和军事矛盾不断被激化,不仅在欧洲,整个世界局势愈发波云诡谲。

加上这些老牌资本主义国家和法西斯国家对共产主义的苏联是天生憎恶,生怕共产主义思潮向整个欧洲扩散,因此列强之间即使有矛盾,但对苏联一致采取敌对态度。

法西斯国家甚至建立了“反共产主义协定”,一边对付苏联,一边借此名义进行扩张,而英法则愿意看到这样的局面,让法西斯和苏联互殴,他们坐收渔利。

总之,苏联当时面临的国际环境非常恶劣,西边是亡我之心不死的资本主义列强,东边是虎视眈眈的日本法西斯。

这种复杂局势给了斯大林强烈的危机感,早在1931年他就意识到,一战后的国际秩序并不稳定,未来10年很有可能爆发新的世界大战,那时红色苏维埃必将成为众矢之的。

因此斯大林坚定了优先发展苏联工业化的决心,必须用最快速度完成工业化,才能在未来的战争中取得胜利,才能保住红色苏联。

到了1934年,苏联已经完成了第一个五年计划,重工业得到了突飞猛进的发展,苏联产能得到巨大提升,但苏联此时还未步入顶级强国之列,而那时的国际局势已经和斯大林三年前预料中的如出一辙。

斯大林知道留给苏联的时间不多了,继续坚决地加快苏联工业化进程成为重中之重,这也是他政策的核心,任何人不能挡道,之前给你们留了面子,再出来搞事别怪我手下无情。

斯大林对个人权力的追求

列宁曾说,领袖是一个集体,是一个集团,而不是一个人。

在列宁时期,苏联实行的是“集体领导”的原则,大家都是信仰共产主义的同志,斗争可以靠理论和决策的正确性,通过辩论和投票的方式解决问题。

但这种模式的一大弊端就是无法形成统一的思想。

初代领袖可以凭借绝对的权威和组织缔造者的光环镇住场子,但一旦初代领袖离开,后代领导人会因为缺乏威望导致核心权力阶层离心离德,形成派系斗争,阻碍整个国家的建设和发展。

我们无法猜测列宁之所以提倡集体领导,是否是因为苏联刚刚建立,需要团结各方同志,要先保证政权可以活下去,而不是搞内斗。

但作为一个合格的领袖,列宁不可能认识不到思想统一的重要性。

如果列宁不是因为健康恶化,在一个政治家的黄金年龄溘然辞世,等到苏联稳住局面后,斯大林做的事情,列宁一定也会做。

因为斯大林大清洗的工具——契卡组织,就是列宁命令捷尔任斯基创建的,根据契卡的官方档案统计,在列宁执政时期的1918-1920年间,12733人被处死。

或许列宁的手段要比斯大林温和一些吧。(无法猜测)

列宁去世后,苏共高层果然分化为派系斗争,虽然托洛茨基和布哈林等人被斯大林的铁拳,锤出了苏共权力核心,但隐患仍在。

起码对斯大林同志来说,托洛茨基等苏共元老巨大的影响力时刻威胁着他的统治地位。

托洛茨基作为苏联红军的绝对领袖,在军方也有巨大威望,斯大林一旦走错一步,就有可能被这些苏共元老登高一呼,解除最高权力。

因此,不管是为了维护自己的个人权力,建立自己在中央的威望,还是为了抵御资本主义列强将给苏联带来的危机,斯大林都必须出手了。

压垮“钢铁”的最后一根稻草

其实,在斯大林通过纵横捭阖搞定托洛茨基和布哈林等大佬后,他加强中央集权,树立威望和巩固统治地位的手段还相对平缓。

他通过启用、提拔新人,换掉路线不一致的老人,试图用温水煮青蛙的方式达到统一思想的目的。

本来这一过程还算顺利,但这种手段需要时间,斯大林认为苏联的工业化进程慢不得,必须争分夺秒,而第一个五年计划的巨大成功更让斯大林坚信自己的路线是对的。

虽然托洛茨基等人已经被清除出权力核心,托洛茨基更是被驱逐出境,但是他们还有大批拥簇者,苏联内部的反对派势力依旧强大。

斯大林认为,不管是对自己的权力还是工业化进程来说,反对现在的路线就是反对他的统治,更是拖累苏联工业化进程的绊脚石,进而会让苏联输掉未来发生的战争,这一串的逻辑链条在斯大林脑海中形成。

随着时间的愈发紧迫,在国内外局势的巨大压力下,基洛夫遭遇刺杀成为压垮斯大林的最后一根稻草。

这起刺杀给了斯大林彻底清洗一切反对派、巩固自己权力地位、加快苏联工业化进程的机会。

同时也成了他痛下杀手的借口。

大清洗和工业化

1934年12月1日,斯大林在没有经过政治局讨论和批准的情况下,对苏联刑法作出了修改。

这是一道斯大林亲手准备、被俄罗斯历史学家称为“恐怖宪章”的命令:

1、此类恐怖活动案件必须在10天内侦结。

2、这类罪犯判决一经作出,不得上诉,不得赦免。

3、极刑判决之后则立即执行。

西方国家称以上条文为“基洛夫法”,它的出现为斯大林随后将要开展的大清洗运动提供了法律依据,历时四年之久的大肃反运动开始了。

斯大林大清洗的原则就是,凡是反对他的统治,反对他优先发展工业化政治路线的人,都被视为对手。

无论政界还是军方,都要全面清除。

除了身居高层的前朝遗老,效忠他们的小弟,也要消灭掉。

四年的大清洗运动,审判了数百万人,几十万人被处决,其中,1937至1938年被称为苏联“大恐怖”时期,期间共有130万人被判刑,其中的68.2万人遭枪杀。

斯大林的个人权威达到顶峰,苏共高层再也没有反对声音响起,苏联的工业化进程得以顺利进行,步伐不断加快。

两个五年计划的完成,和第三个五年计划的头两年计划的实施,让苏联形成了比较齐全的工业体系,成功实现了以重工业为中心的社会主义国家工业化。

苏联在工业化进程中,工业发展的年平均速度为17~20%,生产资料生产的增长速度达到30%。

苏联在30年代末,第二次世界大战前夕,已成为仅次于美国的世界顶级工业强国。

虽然大清洗对苏联红军造成沉重打击,苏军在随后的战争中伤亡惨重,但有工业化成果的加持,苏联最终在德军兵临城下的绝境中,顽强的挺了过来,并成功组织反击,获得苏德战争的胜利。

功过自有后人评

由于存在对斯大林的个人崇拜,领袖斯大林的意志可以凌驾于法律之上,因此除了政治对手之外,许多无辜之人也遭受了无妄之灾。

先不说冤假错案,仅仅是因为路线不同就判处极刑的做法也是极其残暴冷血,大清洗运动是斯大林身上抹不掉的污点,同时也是国际共运史上抹不去的惨剧。

大清洗运动通过肉体毁灭的方式解决了苏共党内的路线之争,统一了党内思想,树立了领导人在中央的权威,但斯大林毫无疑问要对这一大悲剧负主要责任。

虽然在国外资本主义国家亡我之心不死的威胁下,苏联工业化进程不能放慢脚步,但其中斯大林对个人权力的欲望也是发起这起运动的重要原因。

四年的大清洗运动,无处不在的政治审查、做秀公审、关押以及死刑,让斯大林的个人崇拜达到了前所未有的高度。

同时也让苏联的党、政、军、科学文化界,失去了大批优秀的高端人才。

苏联失去了一个新生政权的活力和一次自我革新完善的机会。

但从另一方面讲,斯大林意志坚定、铁面无私的将苏联从一个落后的农耕国家,急行军式的拖进了军事和工业大国的行列,并在第二次世界大战中带领苏联战胜德军,让苏联这个社会主义国家在欧美列强的包围下站稳脚跟,这极大地鼓舞了苏联及全世界人民战胜法西斯的信心。

总之,斯大林是一个极具争议性的人物。

他有政治家的格局,有阴谋家的谋略,也有官僚所具备的手腕。

是非自有公论,功过后人评说。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777