美是需要欣赏的。

尤其是触手可及的美,尤其是换个角度就可体察的美,尤其是简约之美。

让我们走进一些关键词:

哥特式建筑风格,美国归正教公会,礼拜堂、百运楼,牧师楼三座,新华西路216号,全国重点教堂。信徒两千多人。1871年正式立为堂会。

于是,一座颇有故事的基督教东本后礼拜堂就呼之欲出了。随着将要迸现的,有逡巡的人影,离乱的故事,和圣洁的称颂。

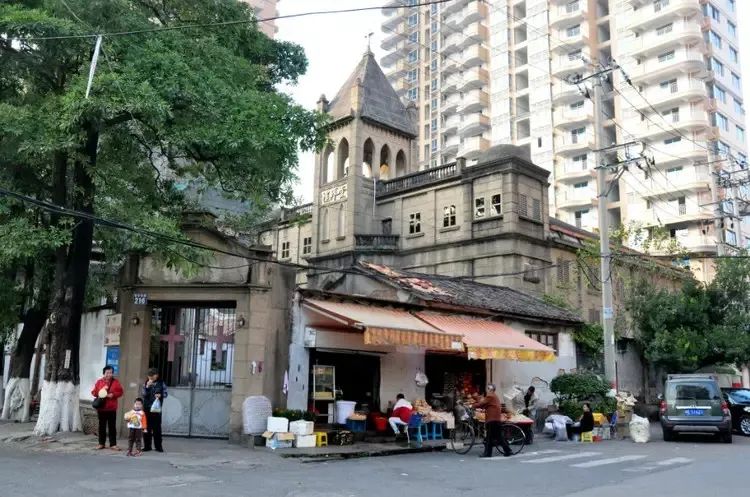

当你走在青年路与新华西路的交叉口,会感觉到视觉上的分野,时间在这里交织,时间所携带的品味,气质,情致,审美,信仰,心境,自然也繁密地交织,直到织成一面锦旗,来典藏温暖人间的谢意。

如今,哥特式建筑风格的教堂,与现代的高楼,古代的骑楼,鳞次排列,各有威仪,它们三足鼎立,融入现代是如此自然。紧贴着佳苑花园两栋高楼的东坂后礼拜堂却不显得急促,它毗连着古城骑楼,却也没有因为异域风格,而显得唐突。

如果你在明净的午后,驻足于这个街头,逆着阳光看去,分明会看到三段时光在这里交汇,就如同三江平原的汇流,冲去了肥沃的万里沃野,这个路口,也冲击出了宽容,开放,自信。

不因为是来自于异域,而显得仓皇。它是静谧的,通过小院门前的几株高大的樟树穿搭出来的气韵,是恬静的,是悠然的。古木森森中,庞大的树冠在风中摇曳,映出的斑驳时光,雕刻着曾经的慌乱,也蕴含着岁月的宁静。门的另外一侧是两株新植的小树,修长的树干只有手腕粗,最顶端一排青翠的叶子,新与旧在这里交缠。

旧,可以旧到哪一年呐?同治十三年(1874年)。其后,还有两次大的动工:1923年扩建新堂、增建牧师楼。1942年为纪念基督教传入闽南一百周年,建百运楼。

东坂后礼拜堂见证了时代的车轮滚滚向前,它也见识了时间摧枯拉朽的力量。最深刻的,是它承接了时间的演出。承接艰难时岁演出的那一刻,它仿佛成为一个极其重要的历史舞台。将时代的巨变和百年沧桑,轮番上演。看幕的那一刻,我是被它剧情吸引的观众。

“闽变”、“八天国都”,在这里上演。多灾十年的批斗,再这里上演。名人身影,也在这里上演。

如今的教堂,在时光中渐渐地和中国传统实现了融合。在新修的院墙外,树立了五座木牌,上面书写“仁义礼智信”等传统的儒家文化和义理阐释。在七年前,这里曾是一个榨果汁的老店,现在这店依然很老,只是搬到了20米以外的斜对面,继续成为礼拜堂的忠实观众。

东坂后礼拜堂,也在时间的洪流里,保持着本色,也变化着本色。保持本色,是因为它的宗教特征。变化本色,是因为基督教的中国化。其实在变的,何止只有它呢?

它曾看过整个新华西路怎样被中山公园拦断,看林语堂的父亲以及众多的人物如何在这里经历世事的变迁,看当年福建事变如何惨淡收场。它可以讲出很多这样的故事。只是要在每一次灯火通明,夜色阑寂的时候,它仿佛才让人窥见它的影子。

故事都是等待被看见的。从这时光的交流处,我站在路口看时光的奔流,也看见了这些汹涌的往事。原来那些壮硕的青年,现在有些步履蹒跚。青年路上每年都会有青年,但那时走过青年路的青年,已不再拥有青年。

可是,看到礼拜堂门顶的五角星,看到教众喜迎二十大赞美会等爱国的光辉,想起那为了心中理想,而孤勇的激情燃烧的岁月,你会发现,起始于教众,走入百姓的热腾腾的岁月,会镌刻青春,而这,会让人再次年轻。

〔over〕

现在之礼拜堂

七年之前礼拜堂

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777