哈喽,宝子们,来学习今天的知识啦。生活中,老听见有人说“此地无银三百两”,不晓得你知道这句话是什么意思不。我可能大概知道的差不多,但是又不能准确表达出它的意思来,模模糊糊的感觉吧。

事实上,这是一个非常有意思的成语。开始写这个成语的学习笔记前,还是老样子,分享一下今天看到的热点事件吧—西华大学食堂着火。

这个大学,原谅我见识短浅,第一次听说。不过,初次相识,却是因为着火事件冲上热搜。火灾警报大作,浓烟滚滚,逃生这件事,是此事用脚后跟都能想到的。然而,画面中一些学生不慌不忙地吃着饭,与火灾现场格格不入。

这种淡定从容,所体现出来的生命观念极为危险!生命只有一次,应该慎重对待。将自身生死安危置之度外,甚至为一顿饭不肯放弃,这种漠视生命的心理,真的是想不通。

这不是所谓的“酷”,而是对生命的漠视。当下,很多青年人都流行所谓的“躺平”心态。但火都烧到眉毛了,再选择“躺平”,可能真的要躺平了。

这件事提醒我们,应该学习自救互救的技能,增强防灾意识,端正心态,珍视、爱护生命。这件事,希望能让那些“拖延症”学生反思,生命只有一次,需要慎重对待。当遭遇意外,理应果断应对,过过脑子,而不是别人躺平我也躺,别人不动我也不动,这是所有人的责任。只有如此,悲剧才能离每个人远一点。

东窗事发的时候,亦没有回头路。

“此地无银三百两”的出处是一个非常搞笑的民间故事,一起来看看。

故事的主角是一个叫张三的人,他是一个贪婪而又愚蠢的富商。有一天,他想把自己的三百两银子藏起来,以免被别人偷走。于是,他找了一个偏僻的地方,在一棵大树下挖了一个洞,把银子放了进去,然后把洞填平了。

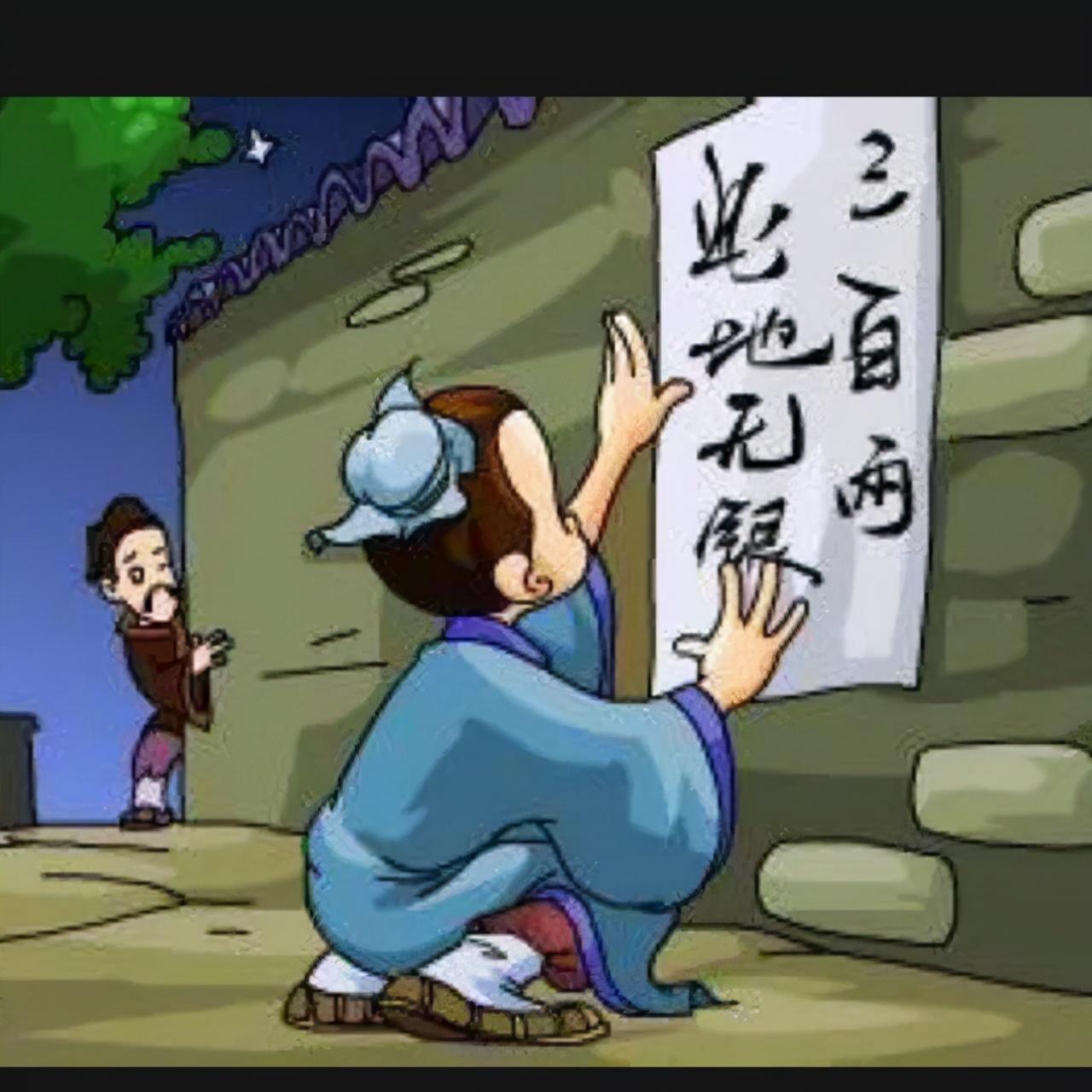

张三以为自己很聪明,没人会发现他的秘密。但是,他又担心万一有人无意中挖到他的银子怎么办。于是,他想出了一个“绝妙”的主意,就是在大树上刻了几个字:“此地无银三百两”。

张三觉得自己的计划十分完美,谁也不会怀疑这棵树下有银子。他高兴地回家去了。

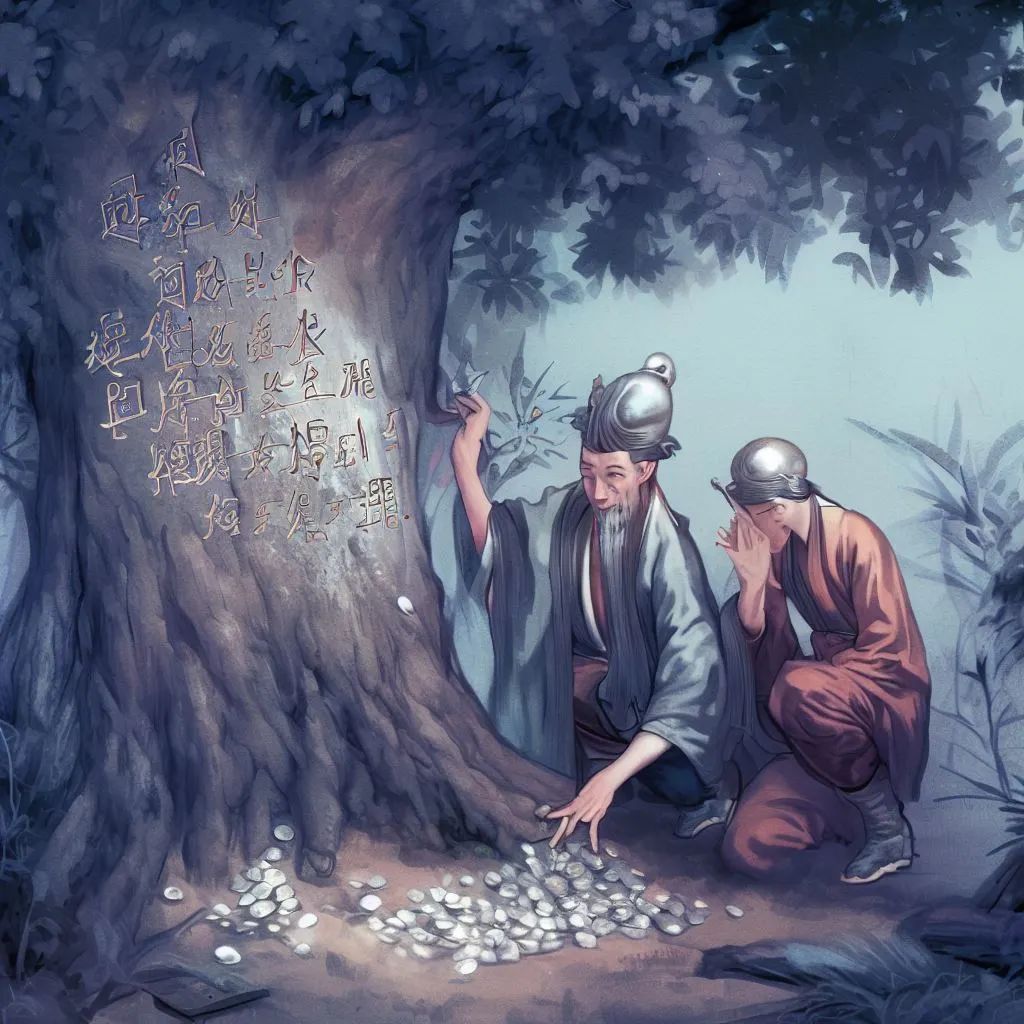

不巧的是,有一个叫阿二的人路过这里,看到了树上的字。阿二是一个聪明而又机灵的穷汉,他一眼就看出了张三的愚蠢。他心想:“这个张三真是太笨了,明明藏了银子,还要在树上写出来。这不是自己暴露了吗?”

阿二顺手拔出一把锄头,开始在树下挖起来。果然,没过多久,他就挖出了张三的三百两银子。阿二高兴极了,把银子收好,模仿张三的风格,写下一句“隔壁阿二不曾偷”扬长而去了。

第二天,张三又来到这里,想看看自己的银子还在不在。当他看到树下的洞、阿二留下的话时,惊呆了,才意识到自己做了一个多么愚蠢的事情,后悔不已,但已经无济于事。

故成语“此地无银三百两”的下一句是“隔壁阿二不曾偷”,表示的是:想要掩盖事实,反而更加暴露,指为掩盖真相而做了莫须有的操作,这个操作反而会让真相更加暴露。所以,“此地无银三百两”的近义词就可以是:欲盖弥彰、不打自招。

《人民日报》(1967.11.5)对“此地无银三百两”也做过解释,即:讽刺那些自欺欺人的蠢人。《人民文学》1976年第9期中有一句话:他们做贼心虚,所以总是发表此地无银三百两的声明。

《大明朝的另类历史·卧榻之侧不容鼾》 中《击灭张士诚》一篇写到:朱元璋大可封韩林儿一个王号什么的软禁般养起来,用不着干这么“此地无银三百两”的小人事体。当时老朱算厚道,没有像司马氏对成济那样“嫁祸”于他,但估计他心中很是鄙薄廖永忠的为人。

成语“此地无银三百两”也可简作“此地无银”。此外,以“此地”二字开头的成语还有:此地无朱砂,红土子为贵;此地无银三十两。后者跟本篇当中所写的“此地无银三百两”含义一样,只不过后者来源于鲁迅《伪自由书·推背图》。

关于成语“此地无银三百两”的学习笔记就到这里啦~

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777