历代词论大凡言及词作像诗人之词,大抵上都是意指词中有志,或者志重情微。尽管“诗言志”被历代诗学家奉为金科玉律,但最早的《诗三百》,并非都是言志的。风雅颂三者,风诗大致上言情而不言志。即便是汉代的乐府诗也并非全然言志。及至唐诗,言志成风。也是那样的风气,导致了言情的填词兴起。言情成为词的特征,一部《花间集》便是言情之集。后来的南唐二主、冯延巳君臣,皆因言情而填词。即便是后主的悼亡词作,亦是情,而非志。

有宋以降的诸多词家也都因言情而填词。被捧作豪放开山的苏东坡,除了“大江东去”发了一通空洞的感慨,即便“千里共婵娟”也是言情之作。真正在词中言志的,当自贺铸《六州歌头》的“少年侠气”始。但这不要说在北宋词家之中,即便在贺铸本人的填词也是例外之作,并非主流。

南宋辛弃疾的横空出世,不是填词艺术发展顺理成章的必然结果,而是从中突然生发的一个旁枝。究其原委,与其说是被北敌入侵刺激出来的,不如说是因为辛弃疾本身的气质禀赋而生发出来的。同样颇具抗金豪情者如陈亮、刘过、刘克庄诸子,其填词成就与辛弃疾就相差不止以道里计。因此,南宋词家的豪情言志,也就辛弃疾最为出色,其他所谓的辛派词人,成就平平。顺便说一句,诗言志,词言情,在李清照可是泾渭分明。易安之诗皆言志,易安填词只言情。

南宋两安,无论是李易安还是辛幼安,在文学成就上全都不是有争议的人物。尽管两者的人生都很坎坷。倘若硬以婉约豪放区分,那么南宋词家当中,婉约者流,李易安是孤峰独立;豪放者流,辛幼安也是孤峰独立。两家皆无比肩而立者。这与其说是词至南宋式微,不如说是情至南宋苍然。这样的苍老,在李易安词是呈现为书法艺术枯笔般的苍劲,在辛幼安词则呈现为壮志难酬的悲切。

从辛稼轩的生平和著述来看,此君并非南宋池中物,而是三国赤壁风云中相类于周郎那样的将帅大材。两篇策论,《美芹十论》、《九议》,登高望远,指画山河,端的是周瑜再世,谢安当年。稼轩的生不逢时在于,庙小和尚大。南宋历代皇帝皆非曹操、孙权之辈,而是庸庸碌碌的赵家皇帝。雄才不幸遇上庸主,命运在如此这般的碰撞之中,将稼轩的济世雄心碰得粉碎,从而很意外地撞击出了独领风骚的稼轩长短句。

世人也许会对一个看上去很不对称的现象深感疑惑,何以胸有大志的稼轩钟情于填词而鲜有诗作?相反,无力报国的陆游却以诗言志而少有词作?答案其实很简单:陆游了无稼轩那样的周瑜、谢安之才,只能以写诗言志来代偿他那颗忠君报国之心。稼轩却怀有将帅大才而无以如愿以偿,所以惟有将壮志难酬的无奈倾注于填词。稼轩之志或者付诸沙场,或者诉诸策论,根本没必要再以诗言志了。

由此,又可以发现词为情物的另一个涵义:有人情味的词人才能写出好词。稼轩有人情味,所以秉性再豪气,写出来的词也风度翩翩。岳飞高喊“朝天阙”以示忠的《满江红》“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,这样的词句在稼轩是断断乎有所不为的。岳飞者,武夫耳,绝非周瑜、谢安之辈。

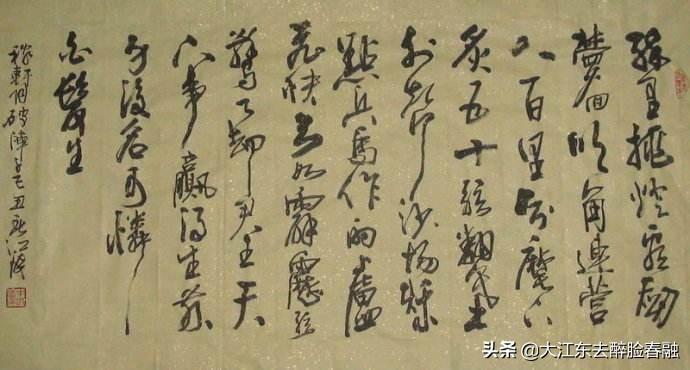

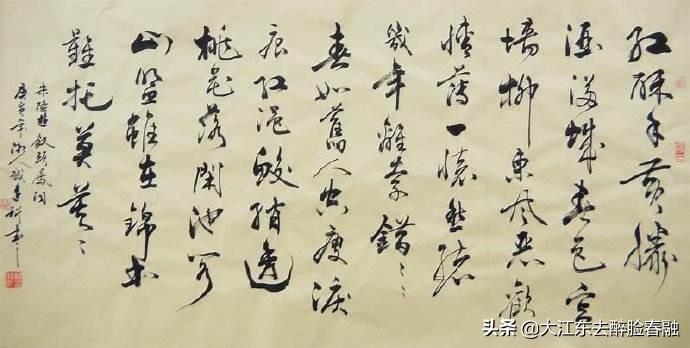

辛词从不伧俗,而是从豪气之中透着高贵。且以《破阵子·为陈同甫赋壮语以寄》为例:

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

破阵子·为陈同甫赋壮语以寄

对比岳飞的“怒发冲冠”,稼轩是“醉里挑灯看剑”;一者是李逵式的粗放,一者是周郎般的潇洒,真是俗雅分明。岳飞的“待从头、收拾旧山河,朝天阙”可以说豪情万丈,也可以说霸气十足;这在稼轩却不过是“了却君王天下事,赢得生前身后名”而已,谦卑,洒脱。可见,能够作诗填词不等于说就不是草莽。教养的深浅有时就体现于人情味的有无。

因为稼轩有“醉里挑灯看剑”的潇洒,所以会有《摸鱼儿》中那番“更能消、几番风雨”的惆怅:

更能消、几番风雨、匆匆春又归去。惜春长怕花开早,何况落红无数。春且住。见说道、天涯芳草无归路。怨春不语。算只有殷勤,画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误。蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?君莫舞。君不见、玉环飞燕皆尘土。闲愁最苦。休去倚危栏,斜阳正在、烟柳断肠处。

惟壮志难酬者方知“闲愁最苦”之苦,才会感叹春归之匆匆、“天涯芳草无归路”,才于填词之际反观自己词作写得再好又如何的无奈:“千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?”因有浩瀚的心胸填底,故而用笔再轻,愁绪也深,“斜阳正在、烟柳断肠处”。

在辛词之中,这种愁绪被抒写到极致的,无疑当推那首《青玉案·元夕》:

东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在、灯火阑珊处。

青玉案·元夕

很奇怪张炎在《词源》里说到“一段意思,全在结句”之际例举诸多词作时,竟然会不提稼轩的这首绝唱。该词可说是最典型的结句出彩名作。无穷的落寞,无尽的愁绪,几乎都在最后的“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在、灯火阑珊处”中道出了。上阕极写节日里的繁华热闹,下阕开始悄悄转暗趋冷,以一句“笑语盈盈暗香去”轻轻过渡,猛然折入令人拍案叫绝的结句。王国维将此结句作为人生三境之中的第三境,显然是很有眼光的。尽管王氏仅在洗尽铅华的意义上论之,但也已然慧眼独具了。要进一步领略稼轩此句,须对照易安的“不如向、帘儿底下,听人笑语”,方才得其深意,知其心绪。用稼轩自己的词语来解说便是:而今识尽愁滋味,却道天凉好个秋。填词填到这个份上,不要说岳飞,即便是陆游,或者陈亮、刘过、刘克庄,或者姜蘷、梦窗、玉田,皆只能望洋兴叹。南宋诸多词家,能与幼安比肩而立者,惟易安耳。

相对于豪情、无奈,稼轩更具人情味的词作,当是诸多言情小令。比如《祝英台近·晚春》:

宝钗分,桃叶渡。烟柳暗南浦。怕上层楼,十日九风雨。断肠片片飞红,都无人管,凭谁劝、啼莺声住。

鬓边觑。试把花卜归期,才簪又重数。罗帐灯昏,哽咽梦中语。是他春带愁来。春归何处。却不解带将愁去。

很难想象“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的辛稼轩,会有“罗帐灯昏,哽咽梦中语”。但又恰好正是如此的英雄柔肠,才见出属人的本色。当年罗马的首席英豪乃是叱咤风云的恺撒,而恺撒又是罗马时代政治领袖当中最具柔情的巨人。没有柔情的英雄,好比锈迹斑斑而了无光泽的刀剑。所谓英雄本色,就本色在一腔柔情。此处的“怕上层楼”,并非不敢登高,而是生怕风雨引起愁肠。顺便再说一下,后来宋末词家诸如梦窗、玉田,也跟着在词作中没完没了地怕登高登楼,并非是春带愁来的缘故,而是怕见飞花、怕听啼鹃的自恋自怜。不过,话说回来,怕登高楼似乎是一个很重要的词史地标。倘若说,北宋词作的特征是独上高楼,那么南宋词作的标记就是怕登高楼。北宋词的意气风发,南宋词的悲云惨雾,由此亦可见一斑。尽管稼轩的怕上层楼是不想柔肠寸断,而梦窗、玉田的怕登高楼是自卑自恋。曾有人说,稼轩的柔情词作有如小晏、秦观,此言倒是不虚。比如,这首《鹧鸪天》颇具小晏之矜持:

晚日寒鸦一片愁。柳塘新绿却温柔。若教眼底无离恨,不信人间有白头。

肠已断,泪难收。相思重上小红楼。情知已被山遮断,频倚阑干不自由。

而这首《一剪梅》分明是少游情重:

记得同烧此夜香,人在回廊,月在回廊。而今独自捱昏黄,行也思量,坐也思量。

锦字都来三两行,千断人肠,万断人肠。雁儿何处是仙乡?来也恓惶,去也恓惶。

比起少游的曲径通幽,稼轩虽然辗转反侧,遣词造句却干脆利落。毕竟是鹤立鸡群的人中翘楚,即便言情,也是光风霁月般的磊落坦荡。

这般性情,同样不经意地流露在一些闲词之中。尤其见诸《西江月·遣兴》:

醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。近来始觉古人书,信著全无是处。

昨夜松边醉倒,问松“我醉何如”。只疑松动要来扶,以手推松曰“去”!

醉得可爱,推松推得可爱,始觉古人书全无是处更是觉得可爱。倘若读书人不能从书中觉出,那么只能被书闷死。稼轩的豪气,岳飞不能及;稼轩的悟性,朱熹无以望其项背。稼轩幸好与朱熹无多深交,否则历史上会留下一段觉人与闷人交锋、最后割席的趣案。

其实,稼轩与腐儒截然相悖的本性,也曾在词中有所流露,比如:“挥羽扇,整纶巾,少年鞍马尘。如今憔悴赋招魂,儒冠多误身。”稼轩的有生之年不仅不得志,也难得知音。所以填词填到后来也只能沉重地感叹一声:“知我者,二三子。”那样的孤寂,也有稼轩的词作为证,《卜算子》:

修竹翠罗寒,迟日江山暮。幽径无人独自芳,此恨知无数。

只共梅花语,懒逐游丝去。著意寻春不肯香,香在无寻处。

倘若比较一下陆游的相同词牌之作,稼轩在这首《卜算子》中的自我写照,会更见出其不同流俗之处。这是陆游的《卜算子·咏梅》:

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

仅一句“迟日江山暮”与“寂寞开无主”,已然高下立判。一者是孤寂在天地间的暮色里,一者竟然是因为无主而寂寞。因此,一者相伴的是修竹,一者相邻的是断桥,犹如没了主心骨,又仿佛断了脊梁骨。稼轩感叹的是“只共梅花语,懒逐游丝去”,一派独立不羁的孤傲;而陆游计较的却是“无意苦争春,一任群芳妒”,一副遭人妒嫉而顾影自怜的可怜相。因此,稼轩的性情犹如“香在无寻处”,陆游的哀怨最后归结于“只有香如故”的表白。由此可见,词作的高下,首先不在于文字功底,而在于人的心胸和气度。这在自画像中如此,在寓情之作中更如此。

先看陆游的《钗头凤》:

红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错!

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!

钗头凤·红酥手

整个一副小可怜的嗟伤,并且将全部的过错都怪到他人头上,叫作“东风恶”,而不自我反省一下何以“欢情薄”,不自我忏悔一下为何非得奉命休妻!难怪被休的唐琬见了会断然回复道:“世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。”这潜台词显然是陆郎并非无辜,还装模作样个什么“锦书难托”呢?

对照陆郎在情爱面前的这副窝囊相,稼轩乃堂堂七尺男儿的有情有义。《临江仙》:

手拈黄花无意绪,等闲行尽回廊。卷帘芳桂散余香。枯荷难睡鸭,疏雨暗池塘。

忆得旧时携手处,如今水远山长。罗巾浥泪别残妆。旧欢新梦里,闲处却思量。

旧时携手,水远山长,并且是一有空就会想起,“闲处却思量”。爱得真诚且坦荡,不会装模作样地“锦书难托”,而是坦然相告:旧欢新梦,闲时思量。

稼轩以降,辛词不再。与其说是宋词没有那样的运气,不如说是南宋再也没有那样的人物了。好比周瑜、谢安一样,稼轩也是不世出的。看看这样的词作,怎么可能还会有第二个?《水龙吟·登建康赏心亭》:

楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,阑干拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪。

既具周瑜的英气勃勃,谢安的从容大度,又有柳永的独立不羁,苏轼的轻淡疏阔。“无人会,登临意”,并且当年也没有什么红巾翠袖,能够配得上这样一位英雄。孤寂呀,你的名字是稼轩。

在稼轩当年诸友之中,陈亮算是最为亲近的。且看陈作《贺新郎·酬辛幼安再用韵见寄》:

离乱从头说,爱吾民、金缯不爱,蔓藤累葛。壮气尽消人脆好,冠盖阴山观雪。亏杀我、一星星发!涕出女吴成倒转,问鲁为齐弱何年月?丘也幸,由之瑟。

斩新换出旗麾别,把当时、一桩大义,拆开收合。据地一呼吾往矣,万里摇肢动骨,这话欛、只成痴绝!天地洪炉谁扇鞴?算于中、安得长坚铁!淝水破,关东裂。

真是满腹经纶,一腔糊涂。且不说将一首寄词写得如此晦涩,了无意趣;即便是所要表达的意思,也是酸腐,又荒唐。离乱竟然要从头说起,追溯到齐鲁当年。并且还没有弄清楚为何齐强鲁弱。那可是儒家的千年困惑,尽管答案早就写在史书里,鲁国尊尊亲亲,齐国重用能人。至于孔丘、子路的典故,更是用得莫名其妙。谁是孔丘?谁是子路?该词用典比较靠谱的,是最后提及谢安当年的淝水之战,但又不知那是在哀叹幼安不是谢安呢,还是感慨幼安即便如谢安也无法一展抱负?陈亮在另一首词《水调歌头》里也是一面乱掉书袋,一面呓语连连:“尧之都,舜之壤,禹之封,于中应有,一个半个耻臣戎。”就算没有本事梦里挑灯看剑,也不必梦回吹尧连舜还要外加禹封。词乃情物,最忌论道说理。更不用说即便是道理,也说得离谱。半部论语治天下已然牛皮哄哄,把上古圣贤拉来抗敌更是荒唐?就算权作壮胆,也该学学东坡“大江东去”,想想曹操、孙权,或者周瑜、鲁肃才是,怎么会忽悠到孔丘、子路头上去了呢?这么迂腐的一个儒生,怎么治国,如何抗金?

稼轩以降,宋词庶几已成绝响。所谓的辛派词人,拉拉队而已。所谓爱国,可以是一伙一伙的,但词家却只能是一个一个的。辛弃疾只有一个,但所谓的爱国词人却是一伙。说得彻底点,文人写爱国词,还不如战地护士可爱。更何况那些个爱国词作甚或诗作当中,还不乏儒里儒气的酸腐。比如“王师北定中原日,家祭毋忘告乃翁”,前面已经“死去元知万事空”,还要个什么“告乃翁”呢?事实上,其时,真的能够北定中原的,也并非什么王师,而是岳飞的岳家军,但岳飞岳家军刚好就是被皇帝赵构给灭了的抗金主将和主力。还期盼个什么王师呢?不会是盼给赵家皇帝看的吧?再如“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,死了就什么都消逝了,所谓的爱国难道就是以这样的身后名支撑的么?南宋的那些腐儒也不想想,当年的孔丘就因为不爱殷商之国,而爱灭了殷商的周室周公,所以才成了孔丘,所以才被后人莫名奉为素王捧作圣人。还念叨个什么“丘也幸,由之瑟”?腐儒须知,孔丘再糊涂,也不会干出抱着武庚跳海自杀的事。倘若说,殷商遗民最后成为周室忠臣的故事不无喜剧性,那么宋儒的故事更是一幕接一幕的喜剧,直到最后一幕抱着小皇帝跳海。崖山之后有没有中国另当别论,但崖山之后不再有宋词却是可以肯定的。而且,不要说崖山之后,稼轩之后就已经没有什么像样的宋词可读了。就此而言,辛弃疾者,宋词之崖山也。确实如此,无人会,登临意。南宋当时无人会,后世千年亦无人会。

纵览宋词,精彩纷呈。与宋词相近的同时代艺术,与其说是有宋的文章、绘画、音乐、建筑,不如说是宋瓷。正如唐三彩庶几对应着唐诗的富丽堂皇,简约精美的宋瓷,尤其汝窑瓷器,与风流倜傥的宋词交相辉映。宋瓷的素朴、精致、淡雅、高贵、甚至雍容大度,皆可与宋词互喻互证。

倘若宋词有何奥义可言的话,那么可以简括为:词乃情物。言情,是填词的主旨所在。词作雅俗优劣的首要标准在于情的虚实浅深。情盛则美,情枯则败。北宋之词,情盛,所以有如水草丰茂,欣欣向荣。南宋之词以“两安”亦即易安、幼安之情为盛,两安之后,日渐枯萎。

令人扼腕的悲凉在于,千年来的读词论词,皆不以情为意,皆无视词乃情物的基本事实。不仅贬低男女之情,同样蔑视人之常情,蔑视亲情、人情。不以人情味的有无作为衡量词作优劣的准则,而以词中有志有功名心来褒扬词家。正是基于这种千年不变的传统因袭标准,词论词话家们一律地看低《花间集》的言情,一律地将李后主词作划分为前期言情与后期诉哀,从而扬其哀而贬其情。也是那样的轻情重志标准,致使后人一再力捧苏东坡的“大江东去”,不太把其悼念亡妻的“十年生死两茫茫”当回事。更是那样的不以情为然的标准,致使后世贬低柳词,仰慕小晏。出自同样的原因,世人激赏辛词之际,却鲜有提及稼轩的人情味。真可谓即便是词家有情,读词亦无情,论词浑不以情为然。

明白了词为情物的审美标高,便可知王国维的《人间词话》最致命的缺憾在于,忽视词的言情品质。词作的高贵与否,不在于所谓的境界,而在于人情味的有无,在于情爱的深浅。所谓有我之境、无我之境的界分,其实应该是有情之境、无情之境的区别。填词虽然是语言的艺术,却并非只是语辞的技艺,而更是人情的流露,情爱的吟咏,以及由此呈现的生命品质,诸如人的尊严、人因尊严而具有的高贵。

王国维在美学上深知中国文化传统之于无功利审美的重大阙如,却在《人间词话》中无法以情话词。因为词乃情物不仅是对千年词论的审美挑战,也是对整个传统诗学的文化颠覆。刘勰的《文心雕龙》之龙,始终像一座大山似的,压在历代诗论以及后来的词论头上。那条龙便是理学家所谓的文以载道。以诗论词话为主体的中国诗学,始终信奉文以载道。所谓诗以言志,所谓苏辛豪放派开拓了填词的境界云云,骨子里都是文以载道。或者说,以道为美,以那条龙为美。中国的诗学史,是一部舞龙载道的历史。而王国维的《人间词话》,则是想要摆脱这历史、却又为这历史所困的挣扎。

文心,不是用作雕龙的,而是文人墨客借此倾诉情爱的挚爱之心,借此抒发胸臆的悲悯之心。有我无我,并不重要。重要的是有情无情,有爱无爱,有尊严无尊严,有悲悯无悲悯。后主前期词作有情有爱,后期词作有尊严有悲悯,故而前期后期,等量齐观。小晏的“梦后楼台高锁”为何及不上冯延巳的“独立小桥风满袖”?就因为这两幅自画像所呈示的人的风度有异。高锁楼台的小晏太过自闭自恋,小桥独立的冯延巳潇洒自若。世家子弟小晏,心中有龙,权贵之龙;位居宰相高位的冯延巳,却心中无龙,从而得以将生命迎风打开,宛如孔雀开屏般的美丽。

同样道理,苏轼的“千里共婵娟”要比“大江东去”更具词的风韵。因为前者有人情味,而后者却仅止于空洞的念想。苏轼不擅官场游刃,所以心中龙影轻浅;及至贬谪,身心解放,摆脱了龙的阴影,终得“一蓑烟雨任平生”了。这在柳永则是以白衣卿相自居,放浪江湖,无意间除却心龙,自由自在地“一番洗清秋”。苏轼之于柳永的词作连同柳永的潇洒人生,与其说是嫉妒,不如说是羡慕。自由,在苏轼只是向往,在柳永已然在其中。正是这样的区别,决定了柳词与苏词的高低。

可见,王国维那条辫子,实在是太有象征性了。与其说是象征着遗老,不如说是象征着心中之龙尚未尽除。所以观堂无法与柳七相通,无法与清真友善。观堂读出了后主的悲悯,却读不出柳永的独立不羁,读不出周邦彦的知世而善良、知人而多情。但即便如此,能够读出后主的悲悯就已经有了词话的审美标高,从而足以睥睨千年词论词话的种种龙言龙语。

王国维的境界说源自《沧浪诗话》的妙悟说。深受禅宗熏陶的严羽,显然不认同《文心雕龙》的雕龙说,理学家的文以载道说,从而以“羚羊挂角,无迹可寻”的妙悟,作为审美追求。由此,王国维再跨前一步,由妙悟说而至境界说。“独上高楼,望尽天涯路”为一境,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”又一境,“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在、灯火阑珊处”则更是一境。倘若仅从填词技巧而言,好像有看山是山、看山不是山、看山又是山的意思;但关键在于,填词并非修炼,更不是攀比境界,而是性情的自然生发。情在词在,而已。如果把填词当作修炼,借此境界,那么在除却心中之龙之际,会无意间有凤来仪。龙不可有,凤亦不可求。求凤有如求长生不老、求得道成仙,皆是著相。妙悟所悟者,其实不是什么境界,而是审美的自由。填词绝非“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃”,而恰好就是“菩提本无树,明镜亦非台”,从而让性情和心境自由飞翔。

得自禅宗的妙悟,一旦理解成了境界,等于将妙悟还给了禅宗。生命的修炼,当然不是重情的,不是填词的,而是趋于无言、趋于无台的;但填词却并非追求无言或无台,而恰好是追求有言并且还要有台,言是言情,台是审美。因此,所谓境界,其实非常简单,有龙无境,无龙有境。在眼观之境、身临之境、身心俱境三境之中,有无心龙乃境界高低之关键。心中有龙,审美的自由就会受到束缚。心中无龙,自由的审美才得以放飞。南唐君臣李煜和冯延巳,心中无龙,故而其词作人情味十足。北宋词家大晏小晏,心中有龙:大晏心中有大龙,小晏心中有小龙,故而大晏词作官气浓重,小晏词作过于矜持。相比之下,柳永心中无龙,故而柳词如风,独立不羁而又深情款款。活得自由,爱得亮丽。龙,象征着权力以及为权力的儒家道德伦理。刘勰的《文心雕龙》雕到最后雕出的就是这么一条龙。

由此可见辛弃疾的难得。身负周瑜、谢安之才,豪气冲天,却又谦卑温婉,自号稼轩。由此更可见,南宋的所谓爱国词人,无论是岳飞还是陈亮者流,为赵宋王朝哭天抢地、捶胸顿足的可悲可怜。宋词在那样的哭闹之中,悄然终结。惟剩数峰清苦,惟剩可怜兮兮的遗民,深掩重门,怕见飞花,怕听啼鹃。

相对于唐诗的长河落日,宋词是风情万种。词已逝,情犹在。自南唐以降至宋词,已矣。然词中之情之景却依然如故。依然是“晚晴寒透”,依然是“杨柳岸,晓风残月”,依然是“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。此乃词为情物的最终一层涵义:词,转瞬即逝;情,却亘古永在。情在词在,词因情而长存。“大江东去”的稚语如今只能付之一笑,但“纵然有千种风情,更与何人说”的孤寂无告,却始终在世人心头萦回。功名如云,情如风。风,是常在的。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777