《诗经∙小雅∙斯干》是一首描写贵族宫室落成的诗,前半部分写宫室之美,“如竹苞矣,如松茂矣”,并颂扬亲族和谐、兄友弟恭、亲人爰居。

后半部写祝宫室之所居者,子孙之繁衍昌盛。诗中说:

“下莞上簟,乃安斯寝。乃寝乃兴,乃占我梦。吉梦维何?维熊维罴,维虺维蛇。

大人占之:维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥。

乃生男子,载寝之床。载衣之裳,载弄之璋。其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王。

乃生女子,载寝之地。载衣之裼,载弄之瓦。无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹。”

后人从这几句诗中,引申出成语“弄璋之喜”“弄瓦之喜”,常用于祝贺得子或得女。

“璋”是一种玉做的礼器。由于其形状和圭相似,所以文献中常常将圭、璋并称。

考古中所见到的圭上端都是等腰三角形,像个匕首的尖,下端平直,呈扁平长方体状。或者干脆就是一块长方形的玉。

而璋的上端是一道斜边,另一端或边有穿孔。也许正因为如此,东汉许慎在《说文解字》中说“半圭为璋”。关于璋的形制颇多争议,我们普通读者可以这样理解:前面有斜边的长条形的,就叫做璋。

那么“瓦”呢?

朱熹《诗集传》:“瓦,纺砖也。”朱子又云:“必纺时所用之物。旧见人画,室女手执一物,如金银之样者,意其为纺砖也。”

方玉润《诗经原始》:“黄东发谓‘湖州风俗,妇人以麻线为业,人各一瓦,索麻线于其上’,尤可笑。瓦质重大,岂初生子所能弄哉?予又见三代古玉,长阔寸许,如瓦形,或即是此,未可知也。”

程俊英《诗经译注》:“古代纺线用的陶质纺锤”。

高亨《诗经今注》:“瓦,原始的陶制纺锤。”

李山《诗经析读》:“纺磗。陶制纺轮,考古曾多有发现。”

于省吾《新证》:毛传“纺砖”,本当作纺专,砖为后人所改。纺专即纺团,“即今考古所发现的纺轮”。

流沙河《书鱼知小》:《说文解字》“专”字下说:“一曰专,纺专。”乃知此字可以没有石旁或土旁。专字本义,我认为是自体旋转,专就是转。篆文专字,上半部为平置圆轮,轮心贯通一轴,轮轴下端有钩,下半部是寸字,像右手在拨动圆轮。这不就是纺绩麻线的纺轮吗?!陶制纺轮多有出土,即纺专也。微型化成玩具,便是陀螺类的空钟,又名空竹,抽绳致动,直立地上旋转,嗡嗡鸣响。前引《诗经》的瓦,就是专,纺轮也。玩具化成空钟,蜀人叫地转子,这还可以玩玩。陀螺旋转定向,所以专又有了专一义。要那女童从一而终,便是儒家的用意了,纺绩倒在其次。

更有人引用《辞海》的说法:“纺砖是镇定纺车用的砖头。”

砖头说,尤为可笑,记得小时候见长辈们纺线,纺车为木质,就几个木棍支撑,很轻,故用砖或石块压在某个横撑上,防止移动。一大块石头或砖头怎么给孩子玩呢?怎么能玩得动呢?

陀螺说,如果是儿童,还可以玩,初生的女婴,怎么会玩陀螺呢?弄瓦之“弄”可是玩弄的意思啊。

“瓦”肯定是一种陶制的东西,跟女工或者祭祀有关。恐怕“纺轮”更能讲得通。

纺轮是什么?据《纺织业的萌芽:新石器时期的纺轮与纺锤》一文介绍,“纺轮又称缚盘、纺专、纺锭、纺花等。从材质上来看,纺轮可分为陶制、石制和骨制三种。新石器时期的一大标志即制陶业的产生,在江西万年洞遗址已发现人工烧制陶片的存在,距今约一万年。自此以后人类通过实践与摸索,认识到黏土可以塑造成各种形状,经火烧后形成需要的各种陶制工具,陶制纺轮便由此产生。”

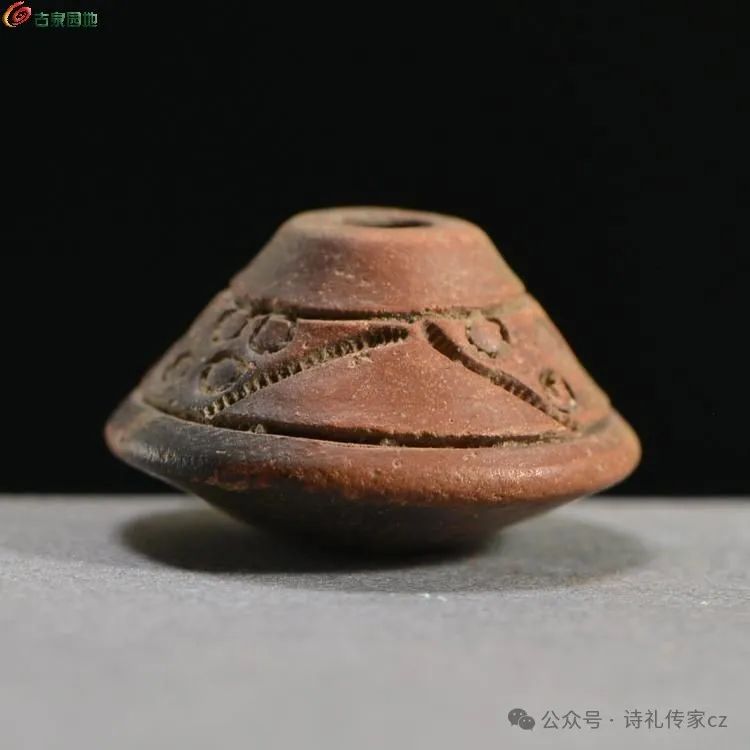

早期的纺轮形状不太统一,有扁圆形、鼓形、梯形等多种,大小和重量也各不相同。大体上像一个算盘珠的形状,直径一般在五六厘米。随着防止技术的不断提高,纺轮也越来越精致。再后来上面出现了花纹,从起初的简单线条、弦纹,到后来的自然界的动物、植物,这样,纺轮有可能从简单的纺织工具,上升到“圣物”,用作原始宗教的法器。

这一点,上海纺织博物馆的《纺织文明的物证记忆-纺轮》也有类似说法。文中说“纺轮纹饰精神层面则涉及审美趣味和原始宗教信仰。一认为纹饰与太阳崇拜有着密切的关联;一则认为纺轮与其被施加的纹饰是一个整体,反映了史前先民对天体的崇拜。纺轮从普通的生产工具,演变成一种‘祭祀天神的法器’。”文中举有两个例证,一个是:我国目前发现了唯一一枚宝石纺轮——谢老庄村遗址出土的绿松石纺轮。绿松石在新石器时代作为饰件使用广泛,当它作为生产工具出现时,打破了饰件的作用范畴,而其特殊的材料与当时用于祭祀的玉器有着密切的联系。另一例证就是:有些形状的纺轮仅在墓葬中发现,推断可能是被作为一种冥器使用的,而且在作为随葬品时,都放在固定的位置,这里边或许有某种特殊的含义。

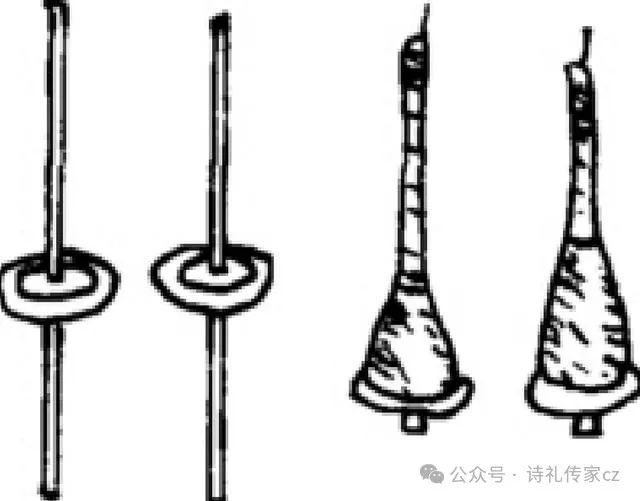

再说“纺锤”,纺锤是什么呢?纺轮加上锤杆便构成了纺锤,有的地方也称之为缚、线砣,锤杆又称缚杆、线杆等,锤杆一般有木质、竹质或者骨质。从纺轮出土近旁的遗物痕迹来看,纺轮均配套锤杆,但锤杆易腐烂所以保存至今的较少。

纺轮中间有孔,锤杆是怎么插进去呢?有两种形式,一种是单面插杆,一种是串心插杆。其使用方法很简单,纺线时将所纺的麻及纤维品等捋好固定在锤杆的一端(锤杆一段一般是有个钩子),然后用手拨动纺轮,利用其自然垂力和圆心轴旋转来带动麻拧成线或绳,纺锤的使用相较于人手的撮撵,效率可谓是成倍的增加。我们北方农村把这种纺锤叫做“拨锤子”。后来又了纺车,纺锤就固定在纺车上,通过手摇轮的传送,是纺轮快速转动,同时把丝麻缠绕在锤杆上,北方农村称这种杆叫“顶杆”。将线缠绕在顶杆上,成一两头尖的线坨子,称“线锤子”,至今我们还把两头尖形状的器物称为“纺锤形”。

河北南皮作家张国中在一篇散文《住在母爱里》中写道:“……接下来就是纺线。人坐在一米多长的纺车前,右手摇动木架车轮,车轮通过一根细绳的传动,带动纺车架上的顶杆,左手的“布结”在顶杆上引出棉线,再缠绕在顶杆上。右手的摇动加力和左手的抻拉要配合默契,才能纺出匀称有劲的细线来。这一条棉线只有半米长,要经历数不清的抻拉和缠绕的过程,才能成就一个线锤啊!”

至此,我们知道,“纺锤”是由“纺轮”插上“锤杆”(或叫顶杆)组成的,顶杆一般是木制,较长,头端尖,儿童玩耍时有危险,不适合做玩具。小时候,家长是不让孩子玩顶杆的。所以说,纺锤也不适合给孩子玩。

我们从实物看,纺轮小巧,圆形,中间有孔,尤其是后来,上面会刻有各种图案,最适合给孩子玩弄。另外,如果纺轮后来成为一种祭器的说法成立的话,那么,“弄瓦”之“瓦”就是一种跟女性有某种关联的礼器,它跟男孩子的“弄璋”相对应。“弄璋”是希望男孩子将来成为有“玉”的美德的君子,那么,“弄瓦”又何尝不是呢!因此,“载弄之瓦”的“瓦”,应该是纺轮,或者形似纺轮的一种礼器。

至于,一些人理解的,男孩子就弄“玉”,女孩子就给个“瓦”片弄弄,是男尊女卑思想的表现。更有甚者,认为人们现在仍然用“弄璋”“弄瓦”之词,是“攀附文雅,恰恰是拾了被新时代唾弃的衣钵”。又说“引经据典,表达心意,用得合适,自然会添加情趣;用之不当,则恰反初衷,听者颇为尴尬,说者也不会自在。这在日常生活中不乏其例。‘弄璋’、‘弄瓦’,见似文雅,实非称道之辞。”这样的说法,其实不值一驳。一则,男尊女卑属于那个时代,在当时并无“反动”“落后”之嫌,我们不能够用现在的尺子去衡量三千你前的古人。二则,我们看诗中“载弄之璋”前面一段,“乃寝乃兴,乃占我梦。吉梦维何?维熊维罴,维虺维蛇。大人占之:维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥。”“吉梦维何”,说明做的梦是吉祥梦。“大人占之”,占梦的太卜说呀,说这健壮威猛的熊罴象征的是魁梧有力的男子,是生男的吉兆;而柔软隐伏的虺蛇象征的则是柔弱顺从的女子,是生女的吉兆。看来,不管生男生女,都是吉祥,没有半点的讨厌女孩的意思。至于“载弄之瓦,无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹”,就是看不起女孩?说生下女孩能温柔贤淑、操持家务、不给父母添忧愁,不对吗?难道说,生个女孩,身强力壮,能上山打猎才好?

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777