前不久,央视《百家讲坛》推出“镇馆之宝”系列节目,探秘国家重大考古发现——北宋吕氏家族墓园。节目的主讲嘉宾,是领导此次考古发掘工作的,陕西省考古研究院研究员张蕴。她的讲演生动而迷人:

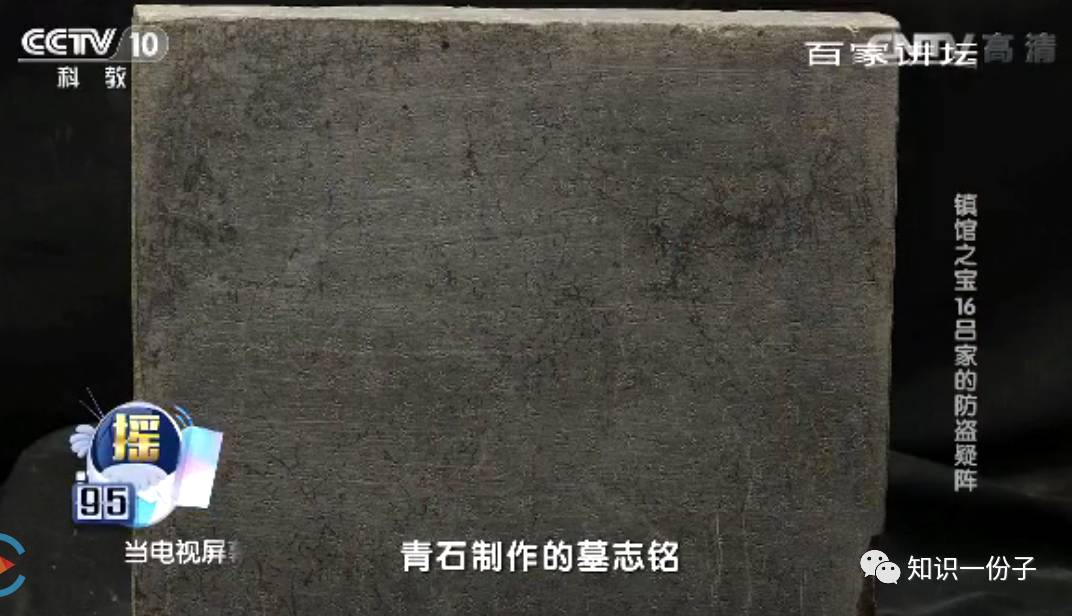

“下面我还要给大家介绍一个墓葬……这个小墓,其实大家开始也并没有怎么关注。可偏偏就是这个,没有被人关注的小墓,我们看到了一方青石制作的墓志铭。……对这个墓志铭的研究,让我们知道了一个女孩子的、非常凄婉的经历和故事。

“等到她(吕倩容)22岁的时候,这个小姑娘觉得自己身体确实也不支了,有一个愿望跟父亲说。她说:‘我早就许配人家了,只是因为咱们家这事那事不停地出,所以一直都没有嫁人。我想在我死之前结婚,我想结了婚以后我这个心愿也就了了。’父亲说:‘好,我赶快满足你。’马上派人给他的女婿,他女婿姓章,给他女婿说赶紧筹办婚事。

“迎亲的队伍紧锣密鼓地布置,然后就往蓝田这边走,可是这个姑娘命太苦了,迎亲的队伍就差一天的路程,就要赶到蓝田的时候,吕倩容就支撑不住了……”

上面故事的主人公吕倩容,生于名门、才貌俱佳。可惜家族突遭变故,她受尽漂泊之苦,中途不幸染上恶疾,最终含恨早逝。

倩容的凄惨遭遇,经张蕴研究员娓娓道来,令人唏嘘不已。我被这个故事深深吸引,渴望了解更多的细节。然而,在查阅相关资料的过程中,发现了一桩怪事。

北宋吕氏家族墓园,作为2010年度“全国十大考古新发现”之一,媒体曝光率极高。例如,《中国文化报》2013年9月刊发的报道,《陕西蓝田吕氏家族墓园发掘记:北宋名门的悲与喜》,使我了解到:

陕西蓝田吕氏,是北宋的名门望族,族人之中:吕大防官至宰相;吕大临有“中国考古学鼻祖”之誉;吕大忠、吕大均俱是一时翘楚。这四兄弟,《宋史》里有传,并称“蓝田四吕”。

而故事里的那个女孩子,吕倩容,正是宰相吕大防的孙女。

可是,接下来的介绍,却让人大惑不解:

“这是个聪慧乖巧、知书达礼的女孩,吕大防时常把她带在身边,亲自教导。17岁那年,倩容被皇帝赐婚给张氏,可还没过门,新郎就在迎娶途中病故,于是她便无可选择地成了旁人眼里‘命硬’‘克夫’的‘望门寡’,自此独居闺中。几年后,为照顾被贬官岭南的祖父,倩容与父亲吕景山一同南下。吕大防过世时,她又随父扶灵北归,一路艰辛坎坷,不畏困苦。不料,当他们回到蓝田,倩容却从此一病不起,22岁便撒手人寰。”

这与《百家讲坛》所讲的内容大相径庭:倩容的新郎官到底姓 “章”还是“张”?到底是倩容早逝让新郎抱憾,还是新郎短命弃倩容而去?倩容婚事的真相到底是什么?是临终前的“新娘梦”,还是所谓的“望门寡”。一边是央视《百家讲坛》,一边是《中国文化报》,我们究竟要相信哪一边的说法?

更让人意想不到的是,在这篇报道的结尾,文章来源赫然署名——陕西省考古研究院研究员张蕴。

两种互相矛盾的说法,竟出自同一个考古专家之口,真是咄咄怪事!

网络搜索引擎显示,该报道同时被人民网、凤凰网等国内多家主流媒体转载,还出现在社科院考古研究所官网等专业类网站上。

还有许多文字材料,与报道持相同观点,只是表述略有不同。其中,有《中华遗产》早在2013年7月刊登的《北宋名门的悲与喜——陕西蓝田吕氏家族墓园发掘记》,署名张蕴;有《大众考古》2015年刊登的《陕西蓝田北宋吕氏家族墓园考古——北宋金石学家的长眠之地》,署名也是张蕴;还有由陕西省考古研究院、陕西历史博物馆、北京大学考古文博学院编写的《异世同调——陕西省蓝田吕氏家族墓地出土文物》一书……以上都是重要期刊或学界权威出版物,在它们和央视之间,我们又该作何选择?

关于吕倩容的生平,真相到底是什么?

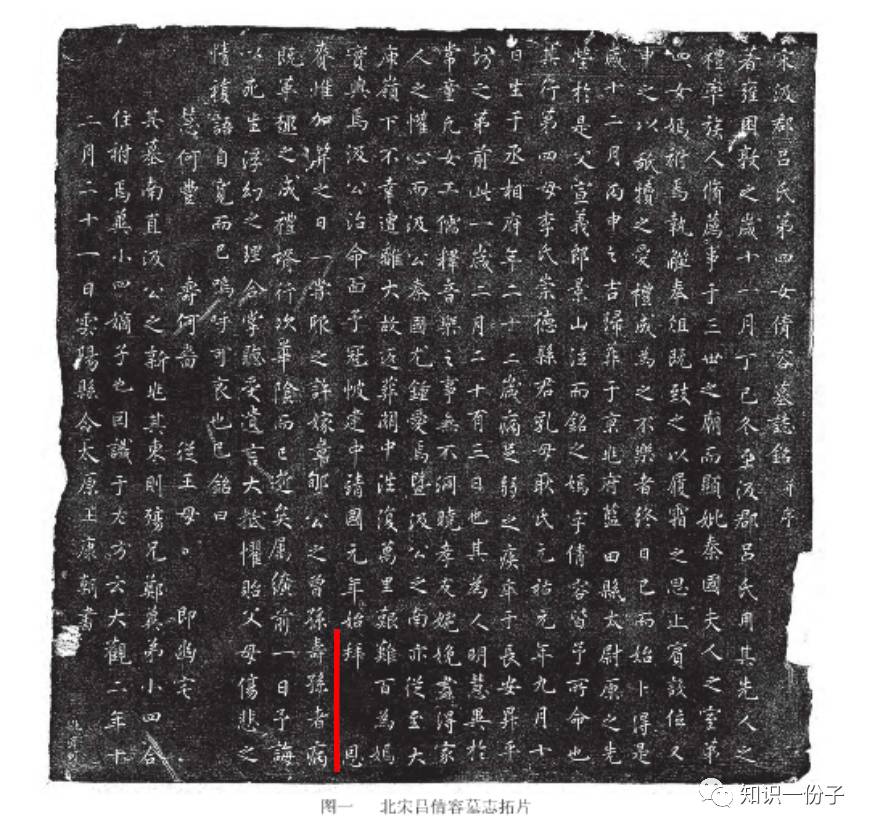

综合分析上述所有资料,追本溯源,答案就在吕倩容墓出土的那方青石——《宋汲郡吕氏第四女倩容墓志铭》(以下简称《墓志》)上。

《墓志》写道:“汲公治命,面予冠帔,建中靖国元年始拜恩赉,惟加笄之日,一甞服之。”

相比之下,《中国文化报》的报道中“17岁那年,倩容被皇帝赐婚给张氏”这句话,明显有误。倩容生于北宋元祐元年(1086)九月,到建中靖国元年(1101),间隔元祐(1086-1094,共9年)、绍圣(1094-1098,共5年)、元符(1098-1100,共3年),三个年号。也许张蕴当初疏于考虑,直接9+5+3=17岁。事实上,绍圣元年、元符元年都属岁中改元,中间多加了两年——倩容应15岁才对。

而“加笄”——古代女子成人礼,当在十五岁那年的三月初三上巳节举行。这进一步证实了,建中靖国元年初的倩容,正是15岁无疑。

而报道中的“赐婚”说,恐怕是在看到“恩赉”、“许嫁”等字眼后作出的错误解释。《墓志》行文至“恩赉”时,留有两个空格。按吕大防从弟吕大雅墓中出土的《宋承务郎致仕吕君墓志铭》的行文规范,在“明堂大礼”(祭天配享的典礼)一词前,空三格。又按吕大雅墓中出土的石磬铭文,行文遇先祖官阶尊号,空一格。由此可知,空两格必然与皇帝有关,所谓“恩赉”,指的必是皇恩。

只不过皇帝恩赐给倩容的,不是新郎,而是“冠帔”。

纵观上下文意,从“汲公治命”到“一甞服之”,中心词始终未离开“冠帔”。祖父临终所赠和加笄所服皆为“冠帔”,而皇帝所赐自然也是,只是规格不同而已。建中靖国元年,宋徽宗登基不久,大防复官尤近,正赶上吕嫣加笄。新皇为示隆恩浩荡,念及大防对朝政的贡献,遂复其职,但其人已逝,故泽及子孙,在倩容行成人礼之际,赐其礼服。另外,如果真的是皇帝赐婚,吕家又怎敢把婚期一拖再拖?

宋代皇帝赏赐臣子冠帔的例子,不胜枚举。王巩《闻见近录》载:“一日,儿女婚嫁,遣中使问其姓氏,悉赐冠帔。”同样是有赖长辈之德,而赏赐后辈于嘉礼之时。又苏辙《欧阳文忠公夫人薛氏墓志铭》云:“夫人幼随金城朝于禁中,面赐冠帔。”同为幼女受恩赏,或亦为加笄之用。

冠帔常被人们看作是成年女子服饰。而《宋史•范纯仁传》记:“丐以所得冠帔改服色酬医。诏赐医章服,令以冠帔与族侄。”可见,冠帔男子也可穿着,此处应为广义。它同章服相似,因身份损益,而服色有差。

赏赐冠帔,属于成例,更是制度。按《宋史•职官志三》,礼部即掌管有“赐旌节、章服、冠帔、门戟,旌表孝行之法”的职能。因此,“惟加笄之日,一甞服之”可解释为:只有到了行加笄礼这天,倩容才初次穿戴(冠帔)。

《墓志》还写道:“许嫁章郇公之曾孙寿孙者,病既革,趣之成礼,壻行次华阴而已逝矣。”

很显然,新郎官姓章,立早章,而不是报道里的弓长张。

同时,报道中“可还没过门,新郎就在迎娶途中病故,于是她便无可选择地成了旁人眼里‘命硬’‘克夫’的‘望门寡’,自此独居闺中。”简直是无稽之谈。《墓志》写得清清楚楚,倩容死前,新郎不仅尚在世间,而且带队赶来迎娶倩容,可惜倩容最终没能坚持到洞房花烛的那一天。倩容一生原本可怜,而报道却以“命硬”、“克夫”、“望门寡”诬之,着实可恨。

如此一来,“(丈夫去世)几年后,为照顾被贬官岭南的祖父,倩容与父亲吕景山一同南下”的说法也自然成为谬论。

倩容22岁病逝,婚嫁即在当年。据宋史,绍圣元年(1094)倩容尚不满9岁,祖父吕大防因参与“元祐更化”被罢相,贬知颍昌府,后改知永兴军,而后贬随州等地。绍圣四年(1097),吕大防被贬为舒州团练副使,循州安置,行至大庾岭下病逝。当时倩容不满12岁,的确一直陪伴祖父,后扶祖父灵柩北归。《墓志》中“往复万里,艰难百为,嫣实与焉”的记载,指的就是那段颠沛的日子。

倩容随祖父南下的时间和她催办婚事的时间,孰先孰后,不言自明。

至此,真相已然明了,我们有理由相信张蕴在《百家讲坛》上的说法。可是,之前那些新闻报道、论文、介绍中犯的专业性错误,以及对公众造成的误导,这个锅谁来背?

让媒体和出版社小编来背?人家肯定不干。涉及考古学专业内容,哪个小编敢造次乱写?还不是老老实实、一字不落地照着人家提供的材料刊登!

依我看,这真所谓“成也萧何,败也萧何”。至于“萧何”为什么“前言不搭后语”,其间究竟发生了什么?是自我顿时醒悟?还是幕后有人指点?这一切真可算是考古界一大谜案了。

散文·杂文·论文

时评·书评·影评

社会·艺术·历史

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777