百年前的4月11日,张咸恭诞生于大汉之源——江苏沛县。故乡厚重的历史、纵横的水系映衬着他波澜壮阔的一生。

他是满腔热血的抗战老兵,

是中国工程地质学的先驱者。

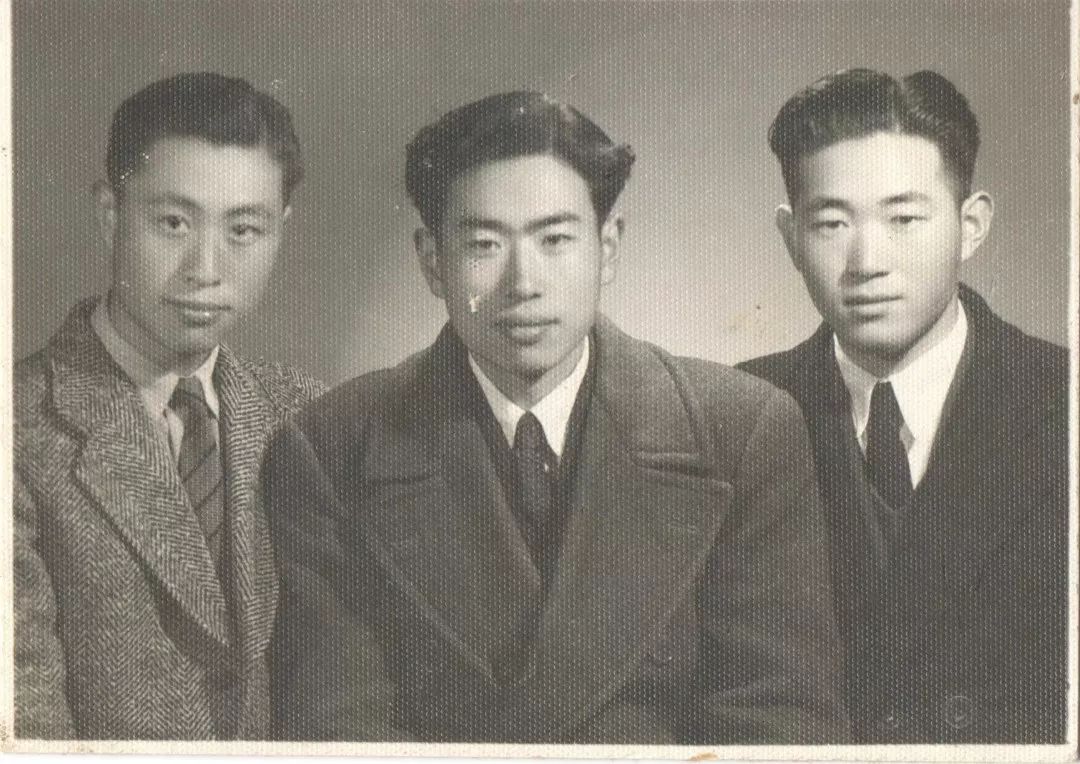

1943年,张咸恭(右)与在西南联大地质系同组写毕业论文的同学合影,左王忠诗 中涂光炽

少年张咸恭饱受军阀混战与日寇入侵之苦,虽颠沛流离,仍孜孜不倦地求学。1940年,张咸恭被中央大学地质系与西南联大地质系同时录取,并在中央大学就读两周后转到西南联大。西南联大求学期间,张咸恭师从袁复礼、王恒生等名师大家,在西南联大独特的学术氛围中迅速成长,与当时的师长同窗结下了深厚友谊。

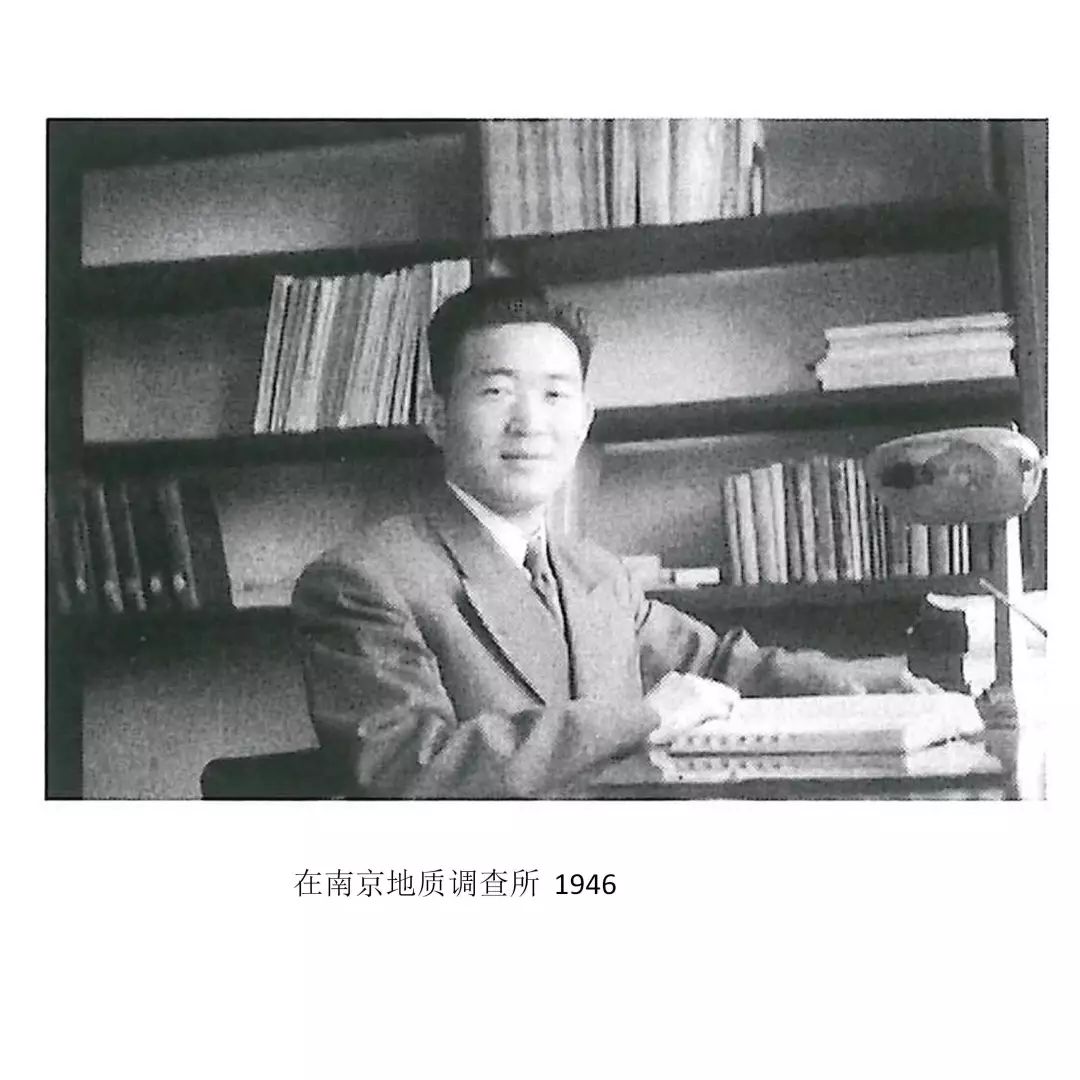

1946年,张咸恭在南京地质调查所留影

张咸恭读大四时,日寇占领滇缅公路已近两年。为早日击败日寇,他积极响应号召,提前半年结束学业、投笔从戎,作为翻译参加了松山、龙陵等多次战役,直至随部队收复滇西全境。战火的考验锤炼了张咸恭坚毅的品格,让我们从他的身上看到了那一代知识分子炽热的家国情怀。

战争结束后,张咸恭回到西南联大继续完成学业,毕业后先就职于南京中央地质调查所,再于1947年考入北大地质系读研深造,次年被北大聘为地质系岩石学实习课助教。1952年,全国院系调整,张咸恭从北京大学来到了北京地质学院,能够与自己在西南联大时期熟识的师长同窗再次合作,让他兴奋不已。建校伊始,随着学科布局调整,张咸恭由岩石学转到工程地质学方向,从此成长为我校工程地质学科的一面旗帜和我国工程地质学科的奠基人之一。

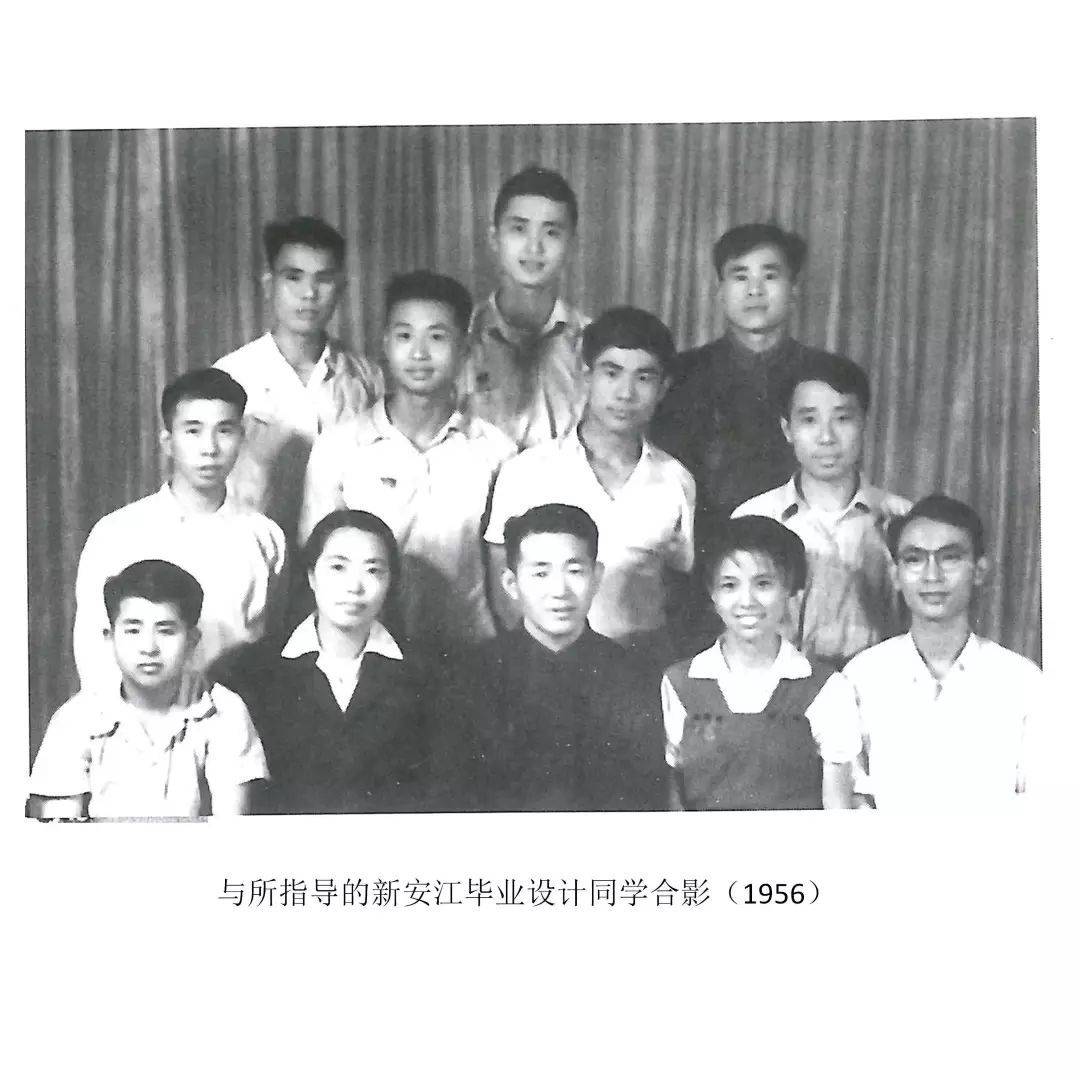

1956年,张咸恭与所指导的新安江毕业设计同学合影(前排中为张咸恭老师)

当时,一无经验、二无参考书为新学科的建立带来了很大困难。为此,张咸恭走访多个工程建设部门,交流经验、查找资料,带领学生研究中国区域工程地质,注重实践积累,经过不懈努力,终于在1959年编写了《中国区域工程地质学》,编绘了《中国区域工程地质图》。

1977年,张咸恭在兰州大学家属楼前与穆恩之合影

20世纪60年代初,张咸恭作为主编与人合著了我国第一部《工程地质学》教材。1978年,“科学的春天”到来之际,张咸恭独立编写了第二部《工程地质学》教材。尤其是第一部《工程地质学》的出版,标志着我国以“成因演化论”为基础的工程地质学理论体系已基本建立,为推动我国工程地质学发展做出了巨大贡献。

1984年,张咸恭在北岳恒山观察岩体小构造

1970年,受文革影响,张咸恭与夫人被下放到甘肃酒泉,所幸甘肃省有关领导慧眼识珠,对张咸恭的工作重新安排,才没有埋没这位工程地质学的名师。1973年,张咸恭被调入兰州大学,主持创建了兰州大学水文地质与工程地质专业,他吃苦耐劳、潜心向学、虚怀若谷的工作作风融入到了学风之中,影响了一大批受其教诲的学生。

1987年,地大召开欢迎会庆祝张咸恭自兰州大学调回地大工作

1991年4月,张咸恭(左三)在黄河黑三峡水电站大柳树坝址现场考察工作留影

1987年,张咸恭再次回到北京,回到自己曾参与创建并已改名为中国地质大学的这方校园任教。虽物是人非,但张咸恭教书育人的初心不改,他决心引领地大工程地质学科走向复兴。

2001年,张咸恭在研讨会上发言留影

2004年,张咸恭作学术报告

此后20余年,他以身为烛,燃烧自己来照亮地大工程地质学科发展的方向,编写了《专门工程地质学》《中国地质工程学》等教材和专著,发表了一系列学术成果,荣获国家教委科技进步奖等多项奖励。他主持创办了《中国地质灾害与防治学报》,并担任主编直至95岁高龄。

2008年,张咸恭与工程地质词典编辑人员合照

2015年,张咸恭先生在荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念勋章几个月后溘然长逝。

斯人已去,但他奉献祖国的情怀、洒向山川的汗水将被永远铭记,他渊博的学识、求索的精神、师者的风范,将化作一盏明灯,永远指引我们砥砺奋进。

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777