原作者/改写者陈晓萍

华盛顿大学讲席教授

原作者任晗

四川大学副教授

在组织管理中,关系是一个绕不过去的话题。“任人唯亲”的现象在中国企业中曾经相当普遍,但由于其明显违反公平原则,引发员工的不满,已经被很多企业所警惕甚至摈弃。比如,国有企业就有明文规定,管理者不得把自己的亲属招到自己的部门就职。

有的非国有企业还制定了更严格的规定,不仅亲属不能招,就是老乡、老同学、老战友也不许招,以防止裙带关系使公司管理复杂化,以及人情因素导致的各种矛盾冲突,从而保持公司运作的公正、公平、阳光、透明。

然而让人意外的是,我们在调研了1559名中国企业的员工之后,发现了一个惊人的现象:有超过50%的员工反映,他们所在的企业中,有相当数量的员工其实是“关系户” 。这些人虽然不是直属主管的亲友,却是其他部门主管,或者某高管团队成员的亲属或熟人。这些关系户的身份常常是保密的,但随着时间推移仍会慢慢暴露。报告存在“关系户”现象的员工比例在国有企业中最高(57.3%),在外资企业中最低(42.7%)。世界500强金融公司之一的美国摩根大通集团(J.P.Morgan Chase & Co.)持续七年之久(2006—2013)的“高官子女项目”曾引起媒体的高度关注。该公司为了发展亚洲业务,聘用了100位当地政要的子女就职。他们之所以被聘用很显然不是因为自身的资质和才能,而是因为他们的身份关系,这些子女就是其他员工眼中的“关系户”。

现在让我们来想象一个情景:你是某部门的主管,六个月前人力资源部给你部招了一名新员工小王。小王的工作绩效表现一般,你和他一直保持简单的上下级关系。几天前,你听说小王是你顶头上司的亲侄子,而你自己和顶头上司的关系算是比较密切的,不过他没有告诉你这层关系。下星期一是一年一度的考核推荐日,你公司的规矩是: 只有得到直属主管推荐的员工,才可能进入公司下一轮的考核流程,进而获得晋升的机会。在这种情景下,你有多大的可能性会推荐小王呢?

这就是我们在本研究中关注的一个现象,我们将它命名为“拐弯的任人唯亲”(indirect cronyism):给自己关系密切者的亲朋好友提供特殊照顾和偏袒,用通俗的话来说就是“爱屋及乌”。我们对这一现象发生的原因进行探索,并挖掘出放大或削弱该现象的边界条件,最后把它放到管理实践中讨论其意义。

我们认为,在上述情景中,那个主管很可能会偏袒小王。背后有两个重要原因:一个原因是在中国这个关系社会中,与上级领导(特别是顶头上司)关系的好坏会直接影响到部门主管的职业发展。很多公司在对部门主管这样的中层管理者进行绩效考评时,顶头上司占有相当大的话语权,加工资、职务晋升等重大决策也由顶头上司一起参与做出,所以维持好与上级领导的关系至关重要。从这个角度看,利用小王是上级领导的亲属这一点,暗中帮忙提携小王,至少会让上级感受到自己对这层关系的重视,能够得到好感,并因此加强与上级的关系。

另一个原因与中国人的自我观念有关。众多研究表明,大多数中国人具有很强的“互赖型自我”,即用自己和他人的关系来定义自己,认为自己是集体中的一员,与别人有着千丝万缕、不可分割的联系,不能完全独立存在。既然小王和顶头上司有亲属关系,部门主管就有可能拓展关系的边界,把小王也看成“自己人”,继而觉得自己有义务去帮助他(提携他)。

上述情景可以描述为一个小型的关系链/网:部门主管-顶头上司-小王,其中部门主管与顶头上司关系密切,顶头上司与小王有亲属关系,主管和小王纯属工作关系。在这里,顶头上司就是一个“隐形中间人”,连接部门主管和小王。一般而言,在直接关系中,人们遵守的交往原则是“直接互惠”(direct reciprocity),你来我往,彼此帮衬。但在一个小型关系网中,人们常常遵循“间接回报”(indirect reciprocity)的原则,我帮你,你帮他/她,他/她帮我。相对应地,在关系理论中有一个“关系不传递原则”,比如在三个人X、Y、Z的关系链条中(X-Y-Z),X需要帮忙的时候会去找Y,但如果这件事Y自己帮不上忙,Y会去找Z帮忙,Z正好能解决X的问题,X满意了,但X并未与Z建立直接关系。在X心里,自己欠的是Y的人情,以后要回报的也是Y。对于Z来说,Y欠了人情,未来有需要时找Y帮忙理所当然,但Z不会认为自己帮了X,需要X未来回报。

按照上述逻辑,我们可以预测,部门主管愿意提携小王,并不是期待小王在未来要回报他,而是通过帮助小王,来赢得上级领导对自己的信任,增强与上级的关系,进而希望未来上级会找到合适的机会和方式来回报他(委以重任、给予资源、举荐等),使自己的职业发展更加顺利。

当然,也不是所有管理者都会做出爱屋及乌的决策,因为作为一个管理者,另一个公认的原则就是要公平对待员工。怎么才算公平呢?必须有客观评价指标才行。在企业运营中,普遍被认可的评价指标就是绩效,一个员工绩效高,工作表现好,得到奖励或晋升就是公平的;相反,绩效低、表现差的员工得到奖励就不公平。管理者既要顾及公平,也要照顾关系,孰轻孰重,取决于管理者本人的信念,即所谓的特殊主义导向(particularism orientation):将善待与自己亲密的人视作一种责任,反映了以忠诚为基础的人类道德理念。我们认为,这种信念越强的管理者,越可能在遇到涉及关系户员工的决策时,做出有利于关系户的决定(加薪、晋升等)。

还有两个重要因素也会影响到管理者的决策。一个是关系户员工的实际工作绩效;另一个则是与他有关系的人,即“隐形中间人”在公司里的职位。我们之前假定他是部门主管的顶头上司,但此人也可能是公司其他部门的负责人,或者非顶头上司的公司高管。

从社会交换理论出发,我们认为,当关系户员工的绩效很高时,部门主管推荐他其实是符合公平原则,不算特殊照顾。所以, 对于该员工和“隐形中间人”来说,这个推荐的“价值”并不高。相反,当关系户员工的绩效不那么优秀,部门主管却举荐他(顶着被别人指责不公平的压力)时,其“价值”才更高。在这种情况下,部门主管可以期待未来从“隐形中间人”那儿得到更大的回报。

因此,我们预测:一个特殊主义导向强的部门主管更有可能在关系户员工绩效表现较差的时候做出偏向该员工的决策。他这样做的主要原因(动机)有两个:(1)部门主管把关系户员工看成了“自己人”,觉得有责任帮他;(2)部门主管期望通过此举进一步加强与“隐形中间人”的关系。

同样依据社会交换理论,我们推测,“隐形中间人”在公司的职位越高,未来给到部门主管的回报的价值也会越大。通常情况下,上司对个体员工绩效评价结果的影响力肯定大于平级的员工。据此我们提出了下面这个假设:部门主管的特殊主义导向越强,他越可能在“隐形中间人”是上级时做出偏向关系户员工的决策,其动机与前述相同。

由于关系是一个敏感话题,且有很强的保密性,到实际的企业中做调研面临很多难题,反而不容易得到真实的数据。因此,我们采用了实验法来检验我们的预测和假设。

研究一

250名全职员工参与了这个实验。我们设计了一些具体的实验情景,让他们想象自己是一位部门主管,需要在两个员工中推荐一个晋升。为了进行对比,我们把一个员工设置为关系户,另一个是非关系户,来看一下当两名员工的绩效相同(分为三种情况:低绩效、中等绩效、高绩效)时,主管更愿意推荐哪一位。我们通过一个问题测量了每一个“主管”的特殊主义导向。问题是:“如果你是一个卖保险产品的人,现在一个朋友想购买这个产品,但健康状况不符合购买要求,你会不会愿意帮助这个朋友隐瞒其健康状况?” 如果回答“很可能会”,就表示这个人特殊主义导向强;如果回答“很可能不会”,就表示他的特殊主义导向弱。

结果发现,特殊主义导向弱的主管,对于关系户和非关系户员工基本一视同仁;但是那些特殊主义导向强的主管,对关系户的偏向十分明显(图1)。同时我们发现,这种偏向在关系户员工绩效低的情况下尤其显著(图2)。这些结果初步展现了爱屋及乌的现象,并且表明个体的特殊主义导向对于此现象产生的重要作用。

研究二

486名全职员工参与了此项研究,目的是检验直接关系和间接关系的差异。实验中设置了三种员工:无关系员工、关系户员工(侄子)、与主管本人关系密切的员工,同时也设置了“隐形中间人”的角色,即主管的上级或同级经理。这一轮实验我们把员工绩效简化为两种:较低或较高。实验参与者依然扮演主管的角色,需要决定是否推荐一名员工得到晋升的机会。我们也测量了主管在两个动机上的得分高低:(a)觉得有责任帮助“自己人”;(b)帮助关系户员工有助于改善自己和“隐形中间人”的关系。这一次,我们使用了一个四题量表来测量主管的特殊主义导向,其中一题是:“每个人都有责任去照顾那些与自己关系密切的人”。

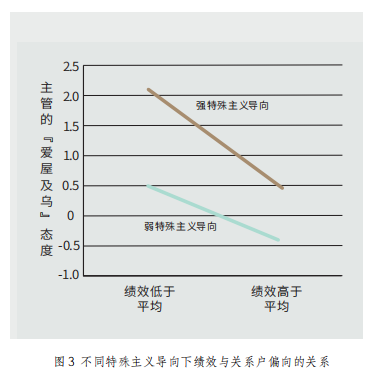

最终结果显示:主管对待直接关系和间接关系户的态度确实有区别。主管对于直接关系户感觉更亲密,照顾的程度也更高。当员工是间接关系户的时候,特殊主义导向强的主管在关系户员工绩效较低的时候会更强烈地表现出爱屋及乌的态度(图3),与研究一的结果相似。另外,我们也发现主管这么做的原因不变。

但这个实验没有发现“隐形中间人”职位的显著影响,我们推测很可能因为那个关系户员工是某经理的侄子,这个血缘关系也许掩盖了职位的影响。

研究三

在这个实验中,我们把关系户员工的设定改为非血缘关系的熟人,如老乡、老同学、老战友,并重复了上述实验,共286名全职员工参与。结果验证了我们所有的预测和假设。

总的来说,特殊主义导向强的主管会更愿意推荐关系户员工。当关系户员工绩效较低的时候,特殊主义导向上的差异对主管的关系户偏向的影响更显著(图4)。“隐形中间人”的职位高低也是关系户偏向的影响因素,当“隐形中间人”是上级时,特殊主义导向强的主管会更愿意推荐关系户员工;当“隐形中间人”是同级经理的时候,差别没有那么显著(图5)。引发上述两种现象的两个动机也再次得到证实。

实地验证

在实验中呈现的爱屋及乌现象放到现实中,是不是真的普遍存在呢?

为了回答这个问题,我们对723名中国企业的员工进行了调研。调研分两个部分。第一部分询问他们在自己目前和以前的工作单位是否曾观察到关系户。252位参与者回答确实如此,占总人数的35%。第二部分要求这252人回忆曾经发生过的与关系户有关的事件,描述事件的细节,并回答这些关系户员工在事件中受到的待遇(“优待”或“不优待”)。我们总共收到了391起涉及关系户员工的事件,其中有47.8%的决策优待了关系户,另外的52.2%并未优待关系户。在得到优待的关系户中,49%与“隐形中间人”有亲戚关系,45%是非亲属熟人关系。而在没有得到优待的关系户中,也有将近50%是“隐形中间人”的亲戚。

这些数据表明,爱屋及乌的现象确实存在,而且比例不低。但并非所有的管理者都会做出爱屋及乌的决策,且与关系户和“隐形中间人”的关系性质没有直接联系。MI

管理启示录

我们在调查中发现,在普通员工看来,管理者会不会优待关系户,与关系户的绩效无关,也与“隐形中间人”的职位无关,而只与一个因素有关,那就是管理者本人的特殊主义导向。更严重的是,他们对那些优待关系户的管理者,不仅信任程度低,而且不愿意与他们建立长久的工作关系。员工倾向于认为有如此管理者的工作单位缺乏公平公正,不值得久留。虽然人们常说“存在即合理”,但我们的研究表明,是否合理取决于观察者的视角。从管理者的角度而言,照顾关系户也许是“人之常情”,但从普通员工的视角来看,却感受到不合理和不公正待遇。这个研究提醒我们,要创造公平公正的组织文化,也许需要从弱化管理者的特殊主义导向入手,以客观指标为准绳去评价和奖励员工,学会换位思考,考虑决策可能产生的多方面的后果。

本文改写自全文:

Indirect Cronyism and Its Underlying Exchange Logic: How Managers’ Particularism Orientation and the Third Person’s Hierarchical Power Strengthen Its Existence [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, in press.

插图来自:《管理视野》杂志

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777