在中国近年写生的人越来越多,尤其是青年艺术家们成群结队相约着跑出去,乡间山野,画箱画架啸聚江湖,风靡人数之众作品样式之多现场热情之高,蔚为壮观。环顾全球当今世界四处丧气:不是“艺术死了”,就是“绘画死了”。相比之下,中国的写生大潮是不是举世无双?其实在中国自己也是空前,正可谓风景这边独好。

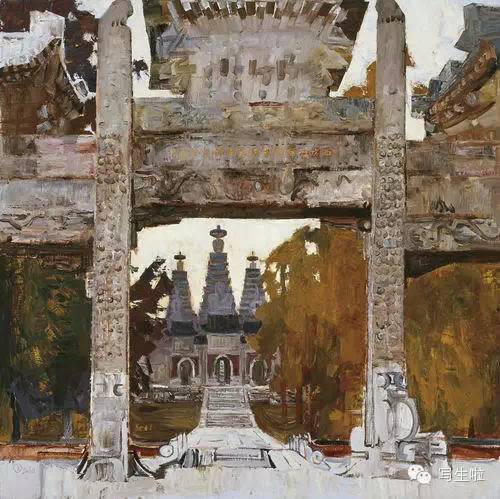

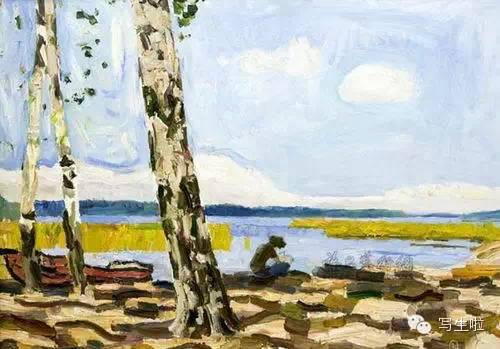

云南写生

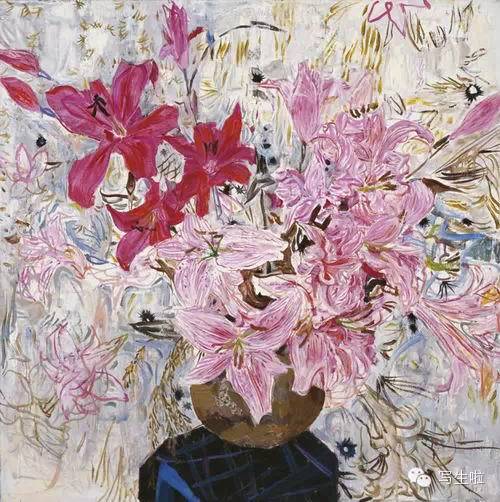

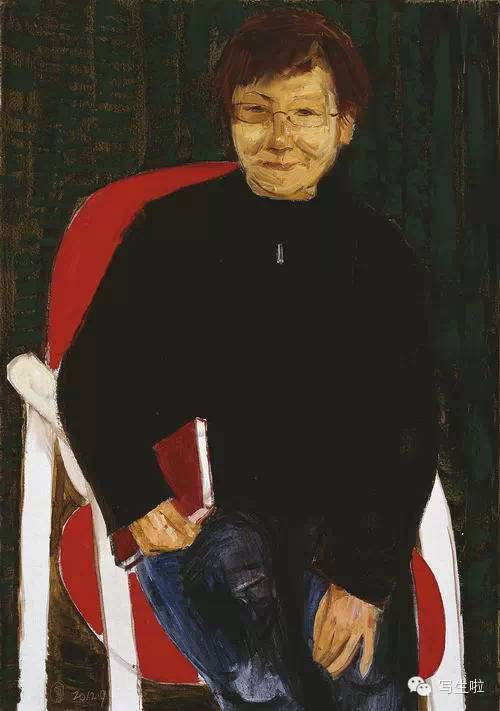

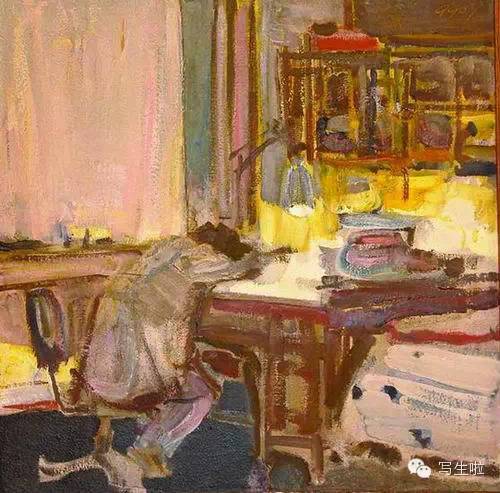

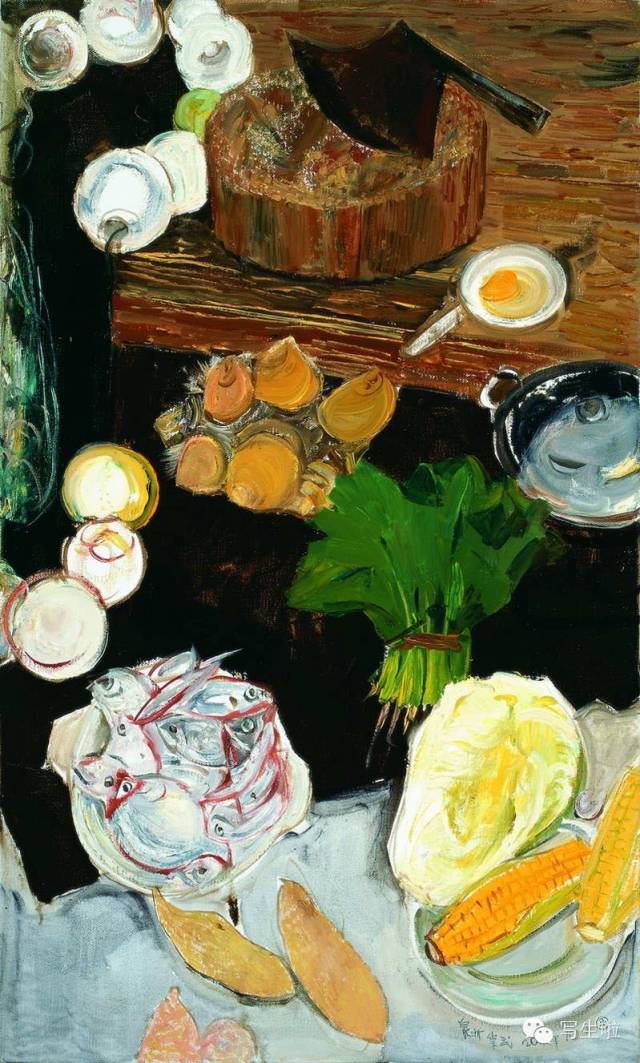

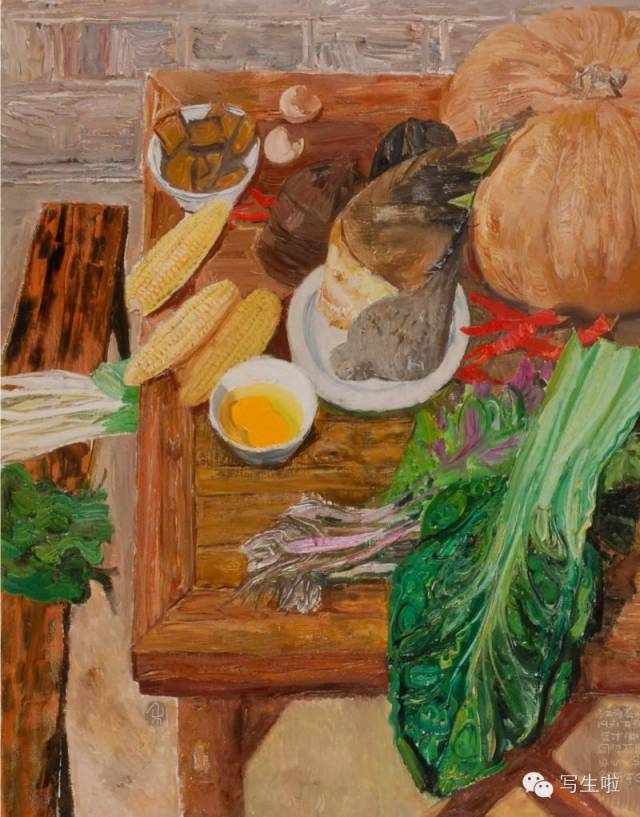

静物写生作品 2018年

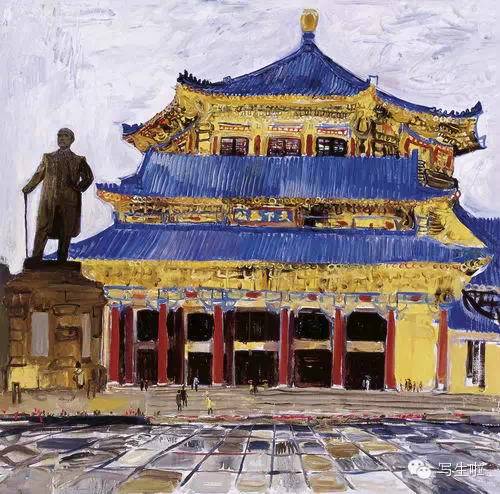

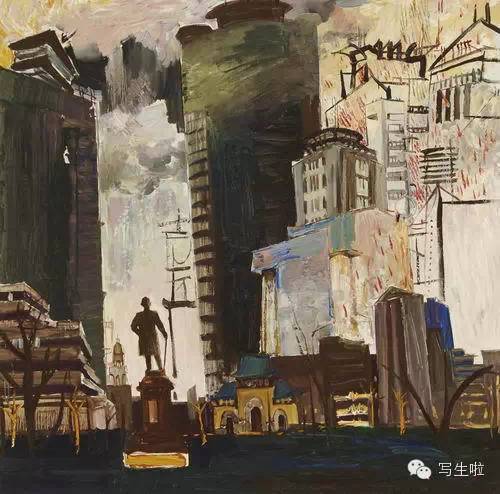

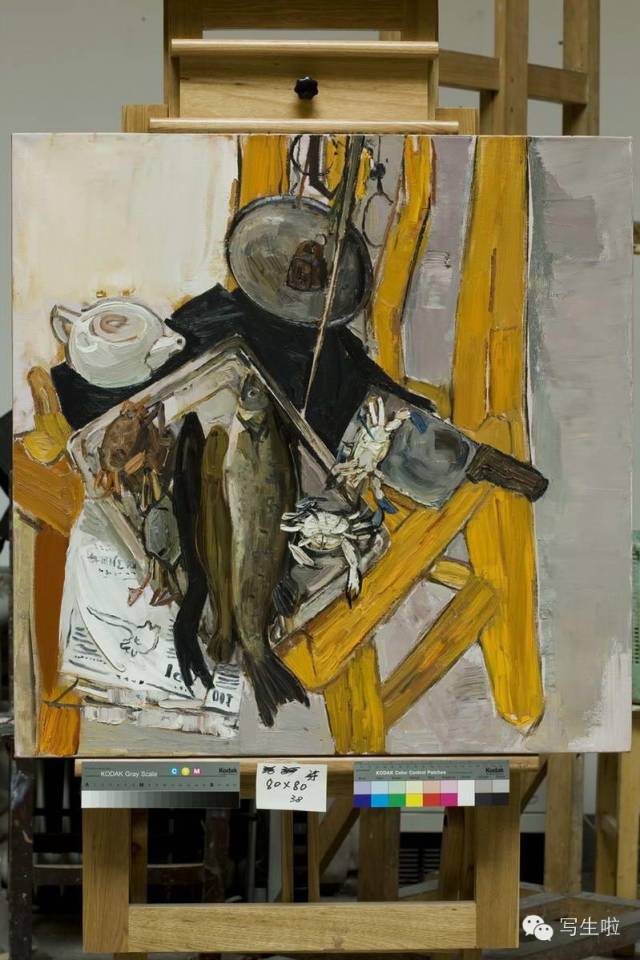

《夫妻美术班》戴士和 80×80cm 布面油画 2010年

常写生 更写意 文/戴士和

在中国,写生的传统一直是没有断的。具体的做法想法可有不同,但写生这件事没有断,大凡画画的人都有几分喜欢写生,喜欢跑出去直接面对大自然,直接面对人物,每一次都能有一些新鲜的感受。所以喜欢现场,喜欢直接。是因为大家喜欢才一直没有断,因为得益于此,倒不是标榜信念咬牙挺住坚守阵地。

在中国近年写生的人越来越多,尤其是青年艺术家们成群结队相约着跑出去,乡间山野,画箱画架啸聚江湖,风靡人数之众作品样式之多现场热情之高,蔚为壮观。环顾全球当今世界四处丧气:不是“艺术死了”,就是“绘画死了”。相比之下,中国的写生大潮是不是举世无双?其实在中国自己也是空前,正可谓风景这边独好。

当然也有“风凉话”:不要讲你出去写生不写生,不要讲你跑了多少路,不要讲你吃了什么苦,艺术嘛很残酷的!就讲你的画怎么样子,画得不行多辛苦也没有用处。

这话有点可笑,拿写生当苦肉计,当受罪,其实不解其中甘苦滋味。就好像有人喜欢攀岩,有人喜欢桥牌,有人喜欢钓鱼,门外汉以为是图那几条鱼?是夜以继日的辛苦受罪?大谬不然。这里面是另一种“生活方式”的选择。正如人说“该换一种活法儿了!”写生就是一种别样的活法儿,一种乐儿,一种滋味。读大学时在百花山住着,春天景色好,我们几个同学约着早饭前上山去先画张小写生,7点半开饭我们7点前上山,满以为自己起得早,却不料,迎面遇上刘亚兰老师已经画好了回来。有滋有味的跑出去,有滋有味地领略那每天不同的日出,有滋有味地呼吸新鲜的空气。不是说艺术残酷吗?其实是万丈红尘残酷,爆表的PM2.5。

写生本身只是说在当场画、在当面画的意思,这只是一种方式。如果想要画得好,还得看怎么画,怎么写生。佛洛依德写生的时候很慢,反反复复改来改去,到什么程度算是满意,才可以结束呢?他说要到这画仿佛是被别人画出来的,自己看着认生这才罢手,才完成。中国画历来讲“熟中求生”,看不起“熟能生巧”。

写生要有现场感。此时此地,此情此景,不可重复的、唯一的。表现在画面上今天的蓝天和昨天的不同,这里的月亮和那里的不同,甲肖像的怯生生和乙肖像的怯生生不同,我作者面对这些不同更有感受的不同,于是画面上不可重复,不可以轻车熟路熟中生巧举一反三照方抓药。

在画写生的好手的眼前总是能发现出新的东西、新的课题,总有没见识过的、没经历过的挑战。因此,好手画写生总是无法驾轻就熟,相反总有些无所措手足,无计可施,不能不慢,不能不全神贯注。你看豹子盯着斑马的眼神,每块肌肉都机灵的要跳起来,那正是好手的状态。不会画的倒摆架子了,神也闲了,笔也松了,胸中自有成规一套,区区小景不在话下。不是画写生,而是“秀”写生,避开那些失手的危险,提高落笔的成功率,耍弄自己成熟的把戏,画面也许不错,但过去讲叫太顺太滑,叫作画品不高。

现场感、陌生感、新鲜感,总之是鲜活的感受才使写生有意思。

写生总是有取有舍。在意什么就是取。其他一律置之度外,哪怕别人说很重要,也不在乎,也舍。取舍得当才有好画。

黄宾虹说,对景写生要注意一个舍字。他是提醒作画别太絮叨了,看什么画什么不好。我的体会是根子在“取”,取不明确就是立意含混,标准不清。舍不是目的,取才是目的。才是立意所在,才是要抓住的东西,要盯住,盯得牢牢的决不错过!我在读研前就看过罗尔纯、丁慈康先生作画,他们取舍主动,感受鲜明如诗如歌,特别记得那幅凋落的鸡冠花。

小孩子写生自己的运动鞋画得好。只用单线勾,画那个鞋带从扣眼穿出来再钻进去,签字笔是不能涂改的,下笔算数。小孩很吃力,很紧张,很动人,这个“动人”就不是一般说“好看”的意思了。孩子的每条线在画面上都站住了,每条线都不帅、不空、不溜、不虚,扎扎实实的,每条线都有灵魂。力透纸背,点点落实,如锥画沙!那个鞋好看吗?说不上。那鞋的结构画对了吗?说不上。那条线好看吗?起承转合了吗?也许也说不上。说不上什么笔墨,但是那线条已经动人了,因为小孩子全神贯注毫不松懈。他的生命状态已经贯注在线条里。他虎视眈眈,像个小野兽,像个短兵相接的战士。

写生一双鞋子,先“把它画对了”好不好?先把比例画对了,空间结构画对了,质地画对了,好不好?先把它“画对了”,再说你的主观感受好不好?艺术平台很大,怎么做就不好呢?恐怕都能走得通,但是小孩子笔下的运动鞋已经动人,而动人正是艺术最基本最主要的条件。

写意既是指一种画法,也是指一种精神。齐白石说,如果写生只重其形,或写意专言其神,都各有偏颇。他主张艺术家可以“写生而后写意”,以求“形神俱见,非偶然可得”。

与写生相比,写意更精炼,形神俱见达到了更高的境界,也可以讲,如果仅仅把写生画得有几分生动几分具体,并非就算是达到写意了。齐白石说得好,写意的要求还高得多。

大虾是齐白石的代表作品,也是他大写意的经典,为此花了几十年功夫。他六十岁画的虾,跟他八九十成熟期的虾是完全不同的形态,完全不同的笔墨,完全不同的气度,二者之间正好经历了他著名的衰年变法。

晚年成熟期的虾已经出落得超凡脱俗飘飘欲仙,笔精墨妙,简约有力。与其说是虾,不如说成仙得道须发飘飘的老叟,舒展开枯瘦的前臂,眯缝着智慧的双眼,既是透明的脆弱的生灵,又是饱经世故的智者,既是在水里游,也是在虚空中飞。

相比之下,早期画的虾只是群芸芸众生懵懵懂懂的草虾,虽然也生动有趣,但终究是“写生级别”的作品,而晚年的大虾实在是千锤百炼,升华了,毛毛虫们变成蝴蝶了,是真正“写意级”的作品。

这么说,不是贬低写生,而是说写意昭示着另一重境界、另一种高度。李可染50年代的写生作品那么好,但他自己一直耿耿于怀,不满足,要脱出来,要到他心里向往的另一个层次去。

写意是一种精神,在艺术上很大的一个力量,推着艺术家往前走,把一辈子投进去也不能满足。它并不是一般说的生动传神栩栩如生就行。我听雕塑家钱绍武先生有一回说到黄胄的驴画得好,画的生动,而徐先生的马却达到了一种人格精神的象征。莫奈晚年的睡莲也是,从写生出发登上写意的顶峰。

我猜,齐白石前期画草虾的时候也未必就没有一点后期的想法和追求,但是当时他还做不到,主客观都还不够,到了后期他也还是写生,还是把活虾养在画案上看,但是这时候他的写生就达到写意了。

写意精神在画中特别看重作者的状态,明心见性。每次作画的过程都是画家向着最高的境界,重新观察世界表述世界的过程,同时也是画家表述自我修炼自我的过程,这个过程没有终点,作品是伴随这个过程的产物。

写意精神是用“随缘”看待题材的。画什么都无可无不可,花鸟不嫌小,重大历史题材不怕大,全看自己跟这个题材有没有缘分,能不能被消化、被领悟,被画出新意来?随缘并不是慢不经心,不在意,相反,凡是看出新意的总十分在意、十分关注,瞪大眼睛看,看不够,反复看、玩味体验。看,是“视觉”的,但并不只是视觉的;被看见的物象是“形而下”的,但并不只是“形而下”的。在实际画画过程中,心理和视觉都是你中有我我中有你,囫囵囵搅在一起推进,一起实现的。俗者见俗,高明者见高明,有其眼必有其心,有真人才有真画。所以讲明心见性。

说“明心见性”也容易误解。就像平时说“性情中人”,误以为就是大模大样留着胡须见谁骂谁;说“写意”误解为提着大板刷不分青红皂白一路狂抡;说“享受过程”就是一面作画一面听歌聊天“一心二用”,都是些误解。

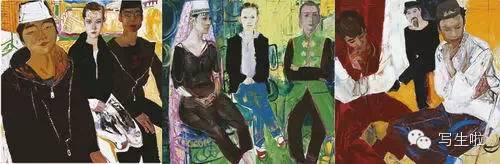

:广义的写意精神是中国几代画家的共同向往,甚至不分风格流派。除刘海粟,林风眠外,比方徐悲鸿在造型上主张“宁方勿圆”、“宁过勿不及”,在风格上“宁拙勿巧”带有强烈的写意倾向。胡一川,罗工柳,常玉,关良,庞熏琹,常书鸿,等等先生的作品都焕发出鲜明的写意风采。

在写生的时候会想,眼前这棵电线杆子怎么办?丑不丑?画还是不画?怎么画?这是一个真问题,真的挑战。如果绕开它,不画它,只当没看见,眼前只是旖旎风光浑厚华滋千古不移,这是一个选择。但总是心有不甘:这棵电线杆子连同上面嗡嗡作响的大变压器,连同那几排歪扭的瓷柱,就粗暴地触目惊心地插在眼前,插在本土,插在当下。

这是真问题,看谁答得更有意思。

写意写意,有没有“意思”是关键。

齐白石完成了传统文人画的现代转型。他什么都画,眼前的算盘、火锅、木炭,油灯,剪刀甚至鞭炮,他点石成金,没有他不能消化的东西。经他的手件件都有了灵性,既是人间烟火又清爽脱俗。你看梵高画的旧巷、麦子地、乌鸦、野草,那些送信的、卖牛奶的,也全是最常见的事情,经他的神笔就像是施了魔法,相当于咱们的齐白石点石成金。点石成金的同时明心见性,二者是同一件事,同一个过程。以往画画的题材窄,梅兰竹菊岁寒三友什么的,圣经故事重大历史题材什么的,到现代,大师们点石成金,打开了眼界,拓宽了思路。真正妙处不在素材在于大师的魔法,在于大师的手段修炼,接着看画品评的重点也变了,更聚焦于艺术的核心。比如大师的一些草图手稿,过去也只当是过程的产物,潦潦草草,还没有什么独立欣赏价值。现在就不那么看了,齐白石的草图画个老汉醉酒,涂涂改改的重叠了好多笔,旁边还加了好多小字“备忘”:此处应加长一分,等等,现在可以把这种草图叫“方案”,可以把它当作完成的作品欣赏,连涂涂改改连那些小字,都好看,都有意思,都是他思维的轨迹,每一笔都没有取悦于人的杂念,处处都是自己与追求之间的对话,所以是真人的流露,明心见性。

您把东西方归纳成两条线索,互相呼应。我听来也觉得很像,但我不敢断定就是东西方殊途同归。也许只是用了相同的眼光去看那两个人。

我看画家画画的时候不太考虑语言类型之间的界限,不太情愿把自己划归到类型里去遵纪守法。相反作为画家更喜欢在写意与抽象,写意与写实之间穿行,尽情吸收,自由组合。现在说写意精神,是说追求一种境界一种状态,要明心见性,更朴素、更单纯、更凝炼,是没有止境的一种追求。敦煌有几铺壁画是同一个主题“降魔变”,不同朝代都画这个题目,可见大家喜欢的程度。主尊端坐在画面正中,顶天立地。左右布满了几层小人儿,层层叠叠的邪魔外道,各种诱惑,各种威胁,五光十色千姿百态,像是环绕主尊的杂耍秀。主尊双目半睁,不是不看,不是死看,泰然自得。

抽象的类型、写实的类型,二者之间还有无数过渡类型,作为语言类型它们彼此没有高低、深浅可比。真正有高低、有深浅的,在于精神在于境界,在于味道的薄厚,在于作者修炼的程度,这是每种类型都要各自面对的真课题。

写意的核心不在书写性。从语言类型上说,狭义的写意,与工笔相对而言,造型更概括,处处见笔,在笔墨上作出讲究来。如果说写意精神,就不是在这个狭义上说的了。

齐白石的题跋里有,“晨起凉畅把笔一挥。”所谓“一挥”就是行笔很快很洒脱的吗?笔走龙蛇,逸笔草草又松又帅的吗?但是李可染回忆齐白石教他“行笔要慢,还得再慢一些。”

恐怕实际情形是,行笔快慢各有不同,但是全神贯注点点落实高度集中的状态是一样的。所谓狮子搏象、临深履薄、一发千钧。这状态是高度紧张又是高度过瘾、高度享受的。写,它确实精彩,有的可看,而其可看处正在味道的浓淡薄厚,不能脱离开“意”,并不是孤立的什么“描”、什么“皴”的功夫活儿,更不是表演写意、秀写意的虚张声势。

有话要说,有些值得一听的话要说,这是关键。

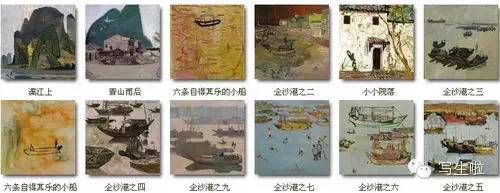

很长一段时间我都喜欢船,喜欢看,也喜欢写生船。帆船特别好看,不光是帆好看,船体也好看。船舷的弧度、船身的肥瘦都耐看。不用帆作动力以后的船就不怎么有意思了,简单化了。烧柴油劲儿大,船身什么样子无所谓,自由了也就没什么味道了。住在大海边,从高处看码头里停泊的船,大大小小各有神态,像是千姿百态的大小动物,各有性格脾气,每天气象不同。它们也拖起了不同味道的阴影在水面,有碧绿澄澈的,也有阴郁晦涩的,有轻灵妖冶的,也有生硬的、斩钉截铁的……有一次一连画了七七四十九天没有画够,盯着个码头不用换地方。

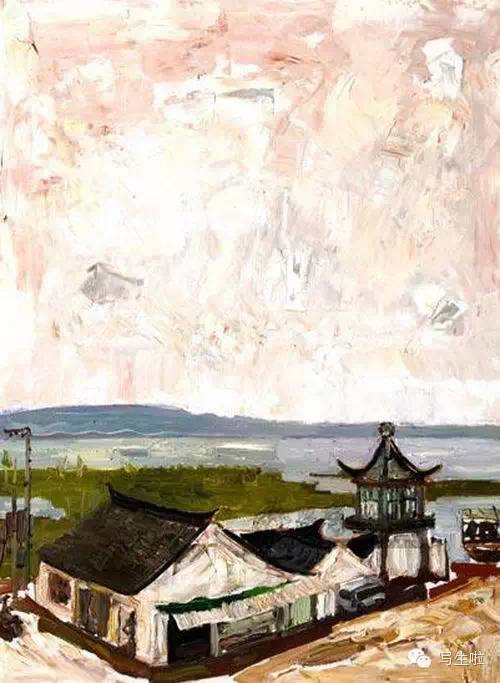

戴士和《兰溪春暮》布面油画 80x80cm 2008年

画跋“二00八年六月六日芒种。兰溪出过大才子李渔,还有芥子园画传的作者。”

《葵花》布面油画 2009年

戴士和《春节期间的百合》布面油画 120x120cm 2012年

戴士和《惠安静物》布面油画 90x60cm 2011年

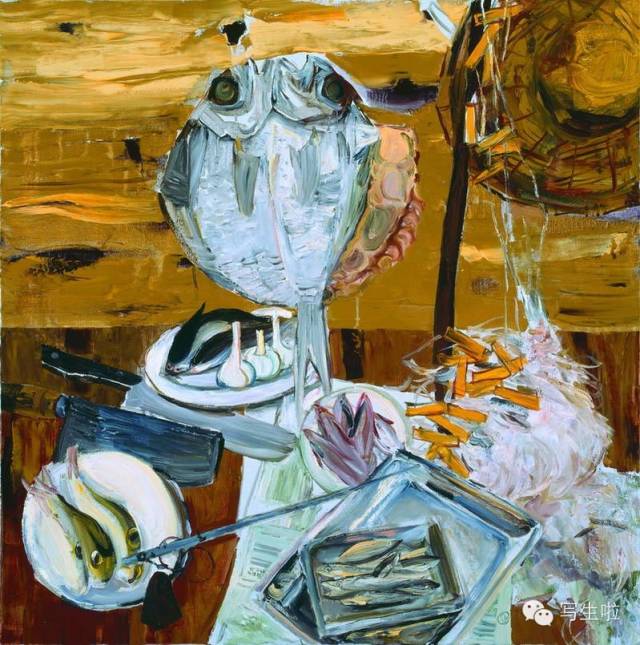

戴士和《立鱼干、鲜河豚》局部 布面油画 100x100cm, 2014年.jpg

《带恐龙玩具的开心果》布面油画 2007

郑板桥总结说:“意在笔先,定则也;趣在法外,化机也。”我特别欣赏这里所说的“落笔倏作变相”和“趣在法外”,因为他们触及艺术的根本。——彭峰

戴士和《立鱼干、鲜河豚》布面油画 100x100cm, 2014年 .jpg

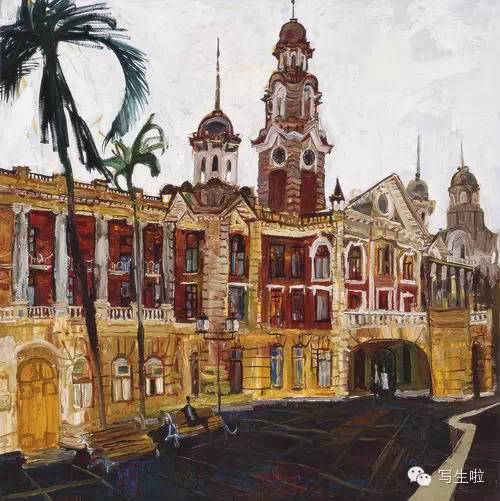

戴士和 2008·80x80cm《顺英饭店》

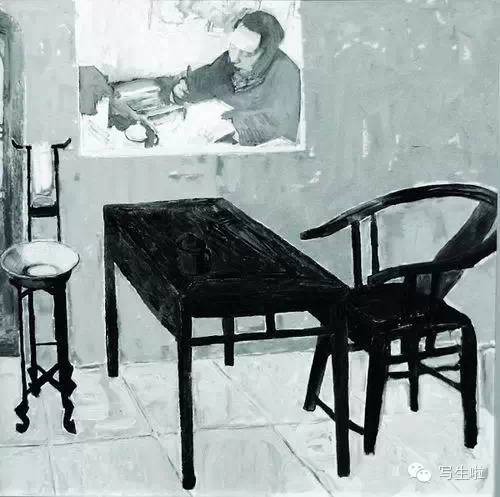

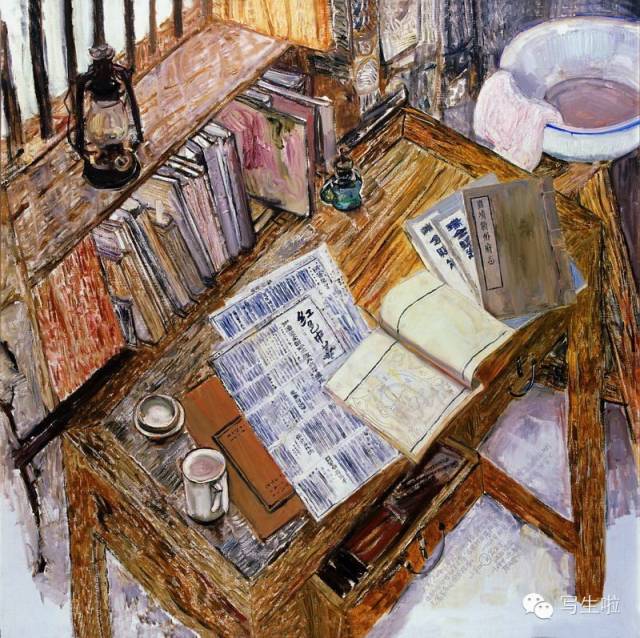

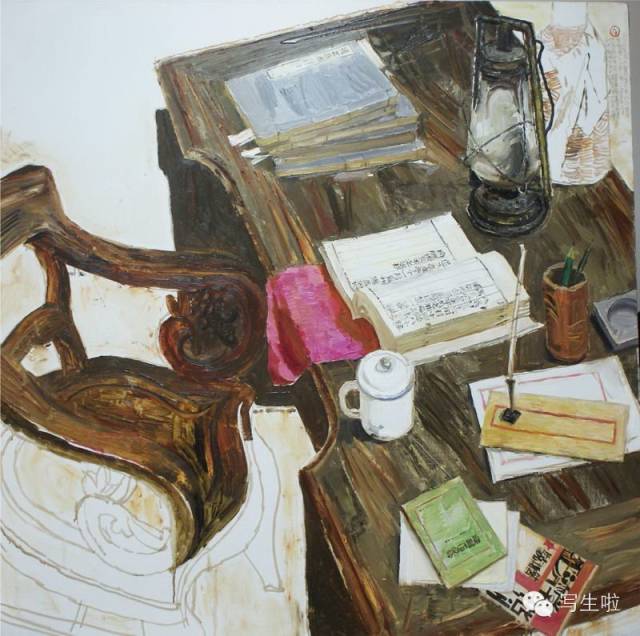

戴士和《毛泽东在瑞金用过的办公桌》布面油画 120x120cm 2009年

戴士和《毛泽东在瑞金用过的餐桌》布面油画 120x120cm 2009年

《宋代茶具》布面油画,60x60cm,2009年

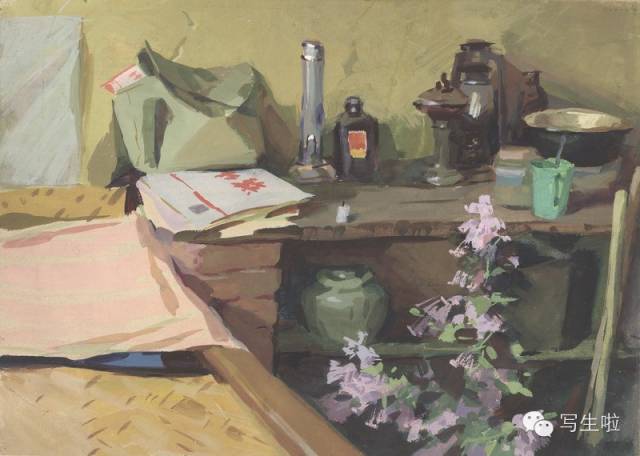

《延庆·靳家堡》水粉19.2x27cm 1976年–1976年5月 于靳家堡生活了一个月

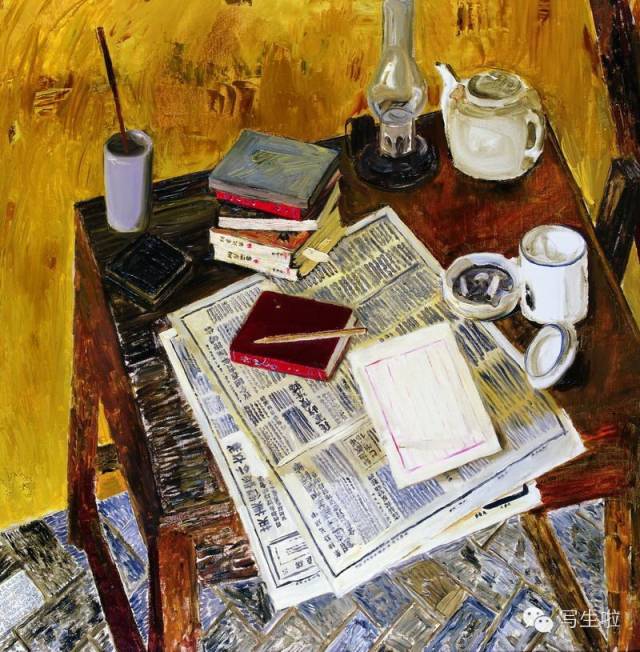

戴士和《毛泽东在延安杨家岭窑洞里的小书桌》布面油画 120x120cm 2009年

戴士和 遵义会议期间毛泽东的书桌 布面油画 120x120cm 2009

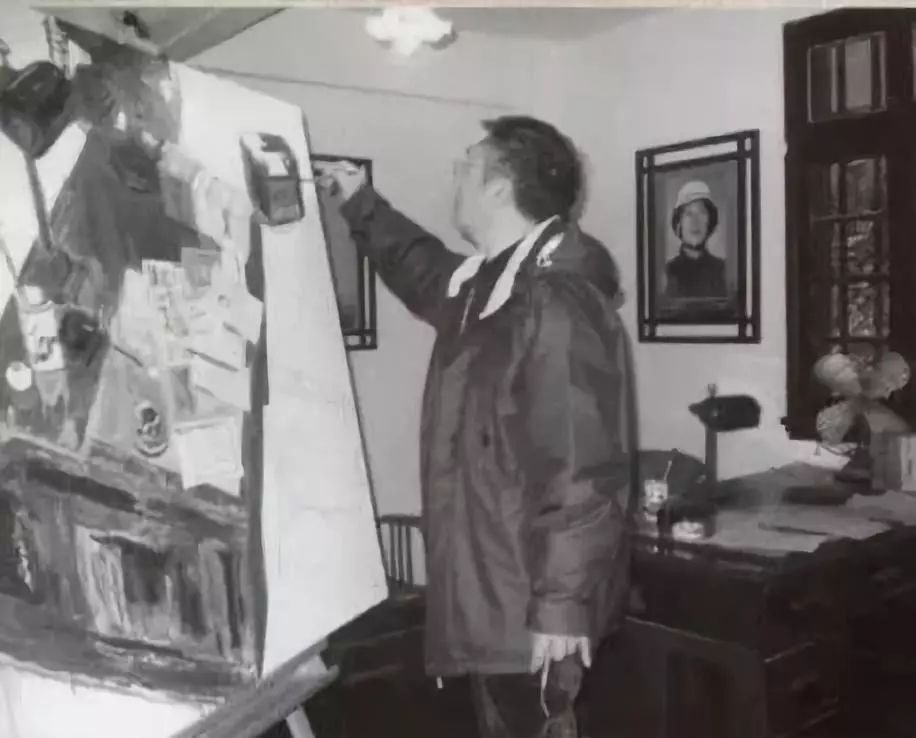

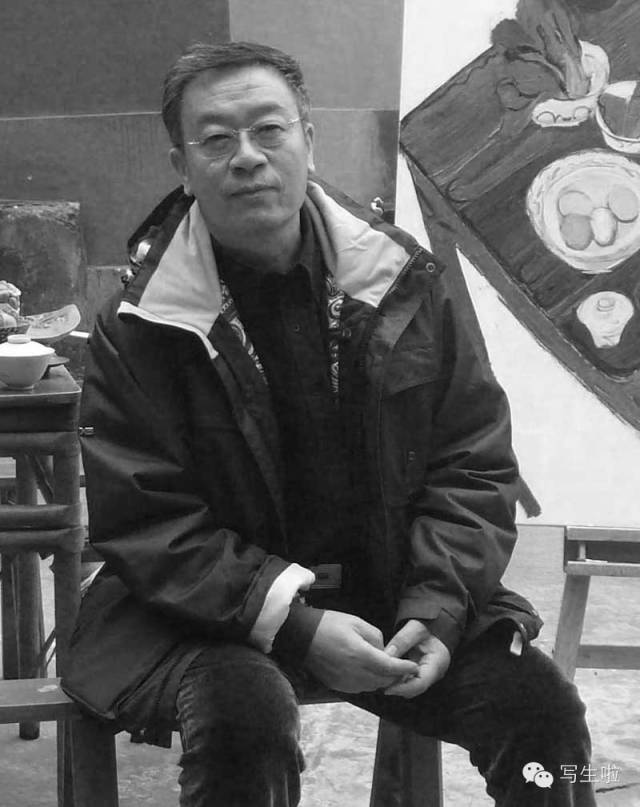

个人简介

戴士和

1948年9月4日生于北京

1967年毕业于北京四中

1976年毕业于北京师范学院美术系并留校任教

1981年毕业于中央美术学院油画系壁画研究生班并留校任教

1988年作为高访学者在俄罗斯列宾美术学院进修

写生中国主席团成员:

执行主席:李猛

常务主席:王墨

主 席:陈正帅、韩方春、潘江龙 、孙榕宁 、王学田、伊贤彬

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: lzxmw777